『ASSEMBLY』は、ロームシアター京都のオウンドメディア『Spin-Off』内に設けている、新しい「劇場文化」をつくるための機関誌(WEBマガジン)です。劇場内外の多角的な視点を提供し、継続した議論を実現するために、2年間継続して3つの主題をかかげ、主題に基づく記事を公開します。

2021−22年度の『ASSEMBLY』は、「ひとり」「ふつう」「知らない」の3つを主題とし、劇場や舞台芸術作品に直接的な関わりのある課題だけでない、さまざまな観点をお届けすることで、あたらしい表現と創造への寄与を目指します。

編集部による導入

ASSEMBLYは、2021年のWEB版へのリニューアル以降、3つの主題「ひとり」「ふつう」「知らない」を設定し、各3本・計9本の記事をこれまでに公開してきました。劇場であるロームシアター京都の機関誌として、各主題は舞台芸術作品の制作やあたらしい表現に寄与するために設定され、少なくとも2年間、継続して議論することを目指してきました。

リニューアルから2年が経過し、予定していた記事群の公開が完了したいま、あらためて「舞台芸術作品の制作やあたらしい表現に寄与」できているのだろうかと不安にかられることがあります。それは広大なWEBの海に記事を流していることにも起因しますが、コンセプトとして「固定化した議論に終始することを避けるため、劇場や作品に直接的な関わりのあるイシューのみならず、より大きなテーマを主題」とし、「劇場内外の境界上にある議論をひろく集め、蓄積」することを掲げていたために、舞台芸術とは直接関係しない、劇場の外部の視点を提供するテーマの記事ばかりを公開してきたことによる部分が大きいと感じています。

固定化した議論に終始することは避けられましたが、果たして劇場のメディアとしての役割を果たすことができているのだろうか——。当初想定していた2年を経て、ASSEMBLYが次のステップを踏み出すために、この不安を解消したい。こうしたASSEMBLY編集部の甘い考えに、演出家・和田ながら氏が応えてくれました。

京都を拠点に多方面で活動する和田氏は、男女問わず妊娠・出産を経験していない俳優たちが妊娠・出産をシミュレートする『擬娩』をはじめ、ASSEMBLYの主題と近い、社会的なテーマから舞台作品をつくっているように思い、依頼にいたりました。ASSEMBLY ’21-22の9本の記事を和田氏が通読した結果うまれたこのテキストは、単なる書評の枠を超えて、文字どおり「劇場内外の境界上」をたゆたいながら、問いを立てるものとなりました。

なにが一番こわいかと尋ねられたら、自分の作品を上演する時の観客席が一番こわい、と答えるかもしれない。舞台袖に控えている俳優よりも、観客席にいる演出家のほうが緊張している。笑い話だ。演出家当人以外にとっては。

緊張したら観客をじゃがいもだと思え、という言葉があるそうだ。なるほど。たしかに緊張をほぐす処方箋のひとつではあるだろう。けれど、観客をじゃがいもだと思ったらおしまいだ。観客はどんなに大勢でも、わたしの「知らない」「ふつう」を携えた「ひとり」ずつの人間で、だからこわいのだし、そして、こわくない観客席などおもしろくない。

*

わたしは演出家で、『擬娩』という演劇作品に2019年から断続的に取り組んでいる。「擬娩」とは、妻の出産前後に夫が妊娠にまつわる行為を模倣し、時には出産の痛みさえ感じているかのように振る舞うという古い習俗の呼び名だ。

わたしは、みずからの人生における妊娠・出産について、この身に起こる大きな出来事としての無邪気な好奇心を抱き、一方では、自分のキャリアに影響を及ぼさずにはいられないであろう出来事としてのおそれを抱き、とにかく宙ぶらりんだった。

20代はこの葛藤に向き合いきれないままヌルっとやり過ごしてしまった。しかし30代に入って、さすがに肉体的なリミットにひりひりしはじめた。かといってこの板挟みから脱するなんらかの決断もしかねる――そんな時期に、『擬娩』をつくろうと決めた。古来の興味深い習俗を引用して、経験していない/できない身体的な出来事を扱う、という演劇的な野心はもちろんあったわけだが、妊娠・出産を作品のモチーフに据えるのであれば自分のそれについても真剣に考えざるを得ないだろうという、きわめて個人的な追い込み、苦肉の策でもあった。

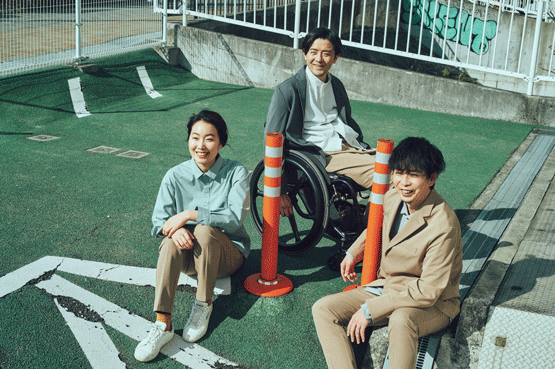

したため#8『擬娩』photo: Toshiyuki Udagawa

『擬娩』は、子どもをもっていない女性と男性のメンバーでプロダクションを構成し、未経験者たちが想像力をたよりに妊娠・出産をリハーサルする、という作品になった。

クリエイションの過程で、俳優とも手分けしながら、むさぼるようにリサーチをした。本を漁り、目についた単語を検索ボックスに叩き込み、経験者から話を聞いた。わたしたちは、あまりに知らなかった——決して低くはない流産の確率、つばがたくさん出て気持ち悪くなるつわり、夜は胎動や頻尿で数時間おきに目が覚めてしまう、お腹が大きいと足の爪が切りづらくなる、重心が変わってかかとが痛くなる……妊産婦ひとりひとりでまったく異なる、ときに不条理な現実があるということを。そして、女性男性の別にかかわらず、当事者でないわたしたちがこれまでそれらを知らなくて済んでいたことだけが、はっきりとわかった。

演技とは嘘をつくわざである、とは、わたしには思えない。むしろ俳優は、いや、少なくともわたしが魅力を感じる俳優は、嘘が苦手なひとばかりだ。奇妙な言い方かもしれないが、俳優は、嘘ごととされる演劇の内部で、どれだけ正直でいられるかを試しているようなところがある。

『擬娩』では、妊娠も出産も経験していない俳優が、妊娠と出産を演じる。未経験であることに正直なまま演技という行為に臨めるか、というアクロバティックな悩みを抱えながら、あるいは、悩みそのものをあけすけに晒すようにして、俳優たちは『擬娩』に臨んでいた。

したため#8『擬娩』photo: Toshiyuki Udagawa

上演中、俳優がつわりで苦悶する演技をしているシーンで笑い声をあげた観客がいた。その笑い声に対してふつふつと内心で怒りをたぎらせる観客がいた。終演後に声をかけてきてくれた観客の中には、妊娠中のパートナーと生活しているひと、臨月の妊婦、出演者の親もいた。わたしたちがそうだったようにみずからの無知に打ちのめされたという感想もあれば、自身の出産経験に照らして観ていたという感想もあった。あるいは、不妊治療に取り組んでいるさなかで観にいく気分にはなれなかった、という声もひとづてに届いた。

こんなにばらばらな声が聞こえてきたのは、『擬娩』がはじめてかもしれなかった。開演前のわたしの緊張がとりわけ強かったことと、関係があるだろうと思う。つまり、あの観客席はよりよくこわかった、のだ。

*

『ASSEMBLY』WEB版が「ひとり」「ふつう」「知らない」という三本柱を立てていると聞いたとき、はじめによぎったのは、そのみっつは、よい上演における観客席での経験そのものであろうということ。続けて気づいたのは、観客席と相対する舞台上の倫理でもあるだろうということだった。

ひとりを相手に考えてきたときに、その相手について感じた不安という印象は、数を増し群衆、観衆、あるいは大衆ということばとして把えるときに、そのすがたは大きく変貌をとげるもののようであるらしい。一人一人の個別性の集まったものであるよりは、その全体としての姿を一つの人格として扱いはじめる。(中略)全体となった観客は、体重が重くなったために、個別的な人間のもつ意識の動きをもたない、鈍感な人格となってぼってりと存在することになる。これが、全なるものを一にするという考え方である。

「視線の背景」

太田省吾『飛翔と懸垂——太田省吾演劇論集』(而立書房、1975年)

観客席と舞台上のいずれにも、「全なるものを一」としてしまいかねない落とし穴がある。観客は暗くなった観客席で隣の客との輪郭をあいまいにぼやかし、まぶしいライトで照らされている舞台上からは個別の客の顔など細かくは見分けられないだろうとたかをくくる。他方の舞台上では、「観客一般」の理解度の平均値と思われる水準に情報や表現がととのえられ、聞こえてきた笑い声や拍手を観客からの総意と見なす。

このとき、「ひとり」と「ふつう」と「知らない」、それらが本来そなえている厳しさがなだめられた安全なじゃがいもの群れのなかにいるような気分が劇場に満ちる。しかしこれはぬるい幻想であり、少なくともわたしが望む劇場ではない。わたしはこわい客席がいい。そして『ASSEMBLY』もまた、そうではないかと思う。

観客は羊ではなく狩人である、というのがわたしの感触であり、理解のしかたである。演劇は、果たし合いではないから、もし殺されていてもそれに気づかずにいることができる。自己を疑う能力を欠いている者ほどつねに勝っていると誤解することができるわけだが、実際にはどこからか射られた狩人の矢によって死んでいるということがあるのだ。それがたった、一人の射た矢であっても、その一人に射られたら、そこではすべてを失わなければならない、死ななければならない。これが具体の世界の、つまり一なるものに全を見なくてはならぬ世界の掟である。

その狩人はどこにいるのか。それは観客の一人を指させば足りる。

(同上)

『ASSEMBLY』がまず舞台上に対して問うているのは、あの記事群の執筆者たち、つまり、語り口は穏やかでありながらもその内にするどい矢をつがえている狩人を前にして、そこにどのように立つつもりか、ということだと思う。

応答の方途はさまざまにあり得るだろうが、たとえば、自分の世界観を規定する「ふつう」を更新せざるをえないほど「知らない」ことに対して「ひとり」の体を単位としていさぎよく対峙する、というような在り方が浮かぶ。それは無防備になっていくということなのかもしれない。多数による「ふつう」でどれだけ鎧を厚くしても、彼らの矢はそれをやすやすと貫いてしまうだろうから。無数の矢を向けられながら、明るい場所で、「知らない」ことに開かれながら空手の「ひとり」で立てるか。

“観客はどんなに大勢でも、わたしの「知らない」「ふつう」を携えた「ひとり」ずつの人間で、だからこわいのだし、そして、こわくない観客席などおもしろくない”

同時に、観客席に対して『ASSEMBLY』が問うのは、そこには羊が集っているのではないということ、そして、あなたはどんな素材の、どんなかたちの、どんな角度の矢を持ってそこにいるのか、ということだ。暗がりのなかでまったく「知らない」他者と隣りあいながら、「ひとり」であることをまっとうできるか。自分以外の観客全員が矢をおさめたとしても、射るべきだと感じたならたったひとりでもそれを為せるか。あるいは、作品や隣りあう観客(そうそれはもしかしたらあの記事の執筆者かもしれない)の在りようを受けて、手にしている矢を、すなわち、みずからの「ふつう」を、工作しなおすことができるか。

*

『ASSEMBLY』には、舞台芸術と直接的に接続される記事が載っているわけではない。けれども、わたしがその記事群に順繰りに触れていったとき、わたしのなかには『ASSEMBLY』という「観客席」が仮想的に構築されていった。それはたいそうこわくて、極上にわくわくする観客席だった。わたしはこの観客席の前で『擬娩』を上演できるだろうか、いや、むしろこの観客席の前でこそ『擬娩』を上演したい、というふしぎな感触を得た。

それは、『ASSEMBLY』が思考してきた「ひとり」「ふつう」「知らない」というキーワードが、舞台上と観客席という非対称性を横断して上演の本質を厳しく問うものだったからであり、また、わたしにとっての『擬娩』はそのように自らに問いを差し向ける作品だったからである。

「これまで妊娠にも出産にも一切興味がなかったが、観劇のあとは、解像度ガタガタかもしれないけど、自分も「擬娩」をしてみたいと思った」。

このコメントは、以前に『擬娩』を観たという男性から、つい最近になって聞いた。こんな台詞を観客から聞けるのだから、こわい観客席というのはやっぱり大事だ。

“自分以外の観客全員が矢をおさめたとしても、射るべきだと感じたならたったひとりでもそれを為せるか”

*

『ASSEMBLY』の前で、要は、いちWEBメディアの前で演劇作品が上演できるだろうか、という思考実験は、いくら劇場が運営しているとはいえ、我ながらヘンテコな発想をしたものだと思う。悪くない。

『ASSEMBLY』にはこれからもこわくて震えあがるような観客席を仮設しつづけてほしいし、わたしはこれからも『ASSEMBLY』の前で上演して恥じない作品をつくっていこう。

.pullout { width: calc(100% + 150px); margin: 0 -75px; } @media only screen and (max-width: 600px) { .pullout { width: 100%; margin: 0 0; } }