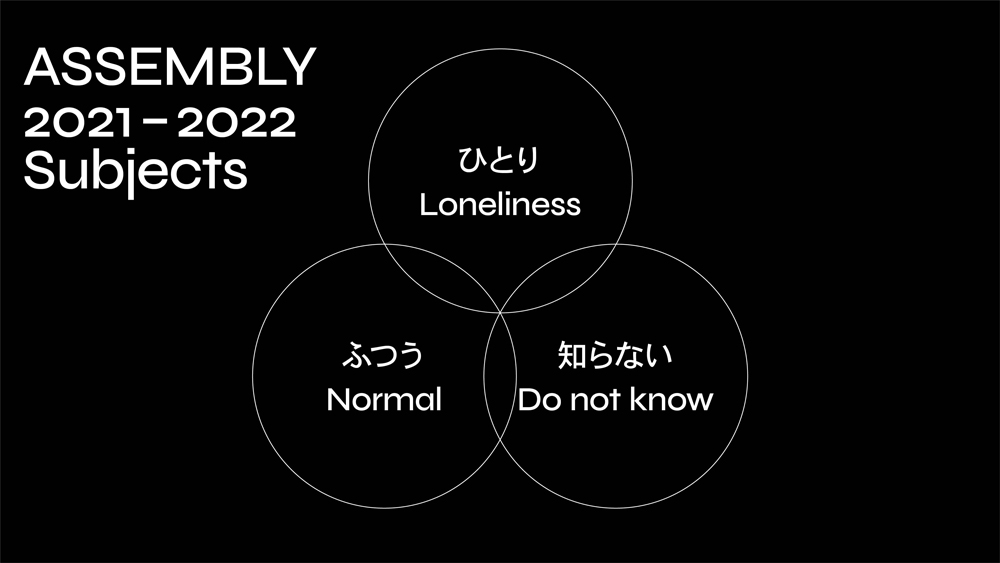

『ASSEMBLY』は、ロームシアター京都のオウンドメディア『Spin-Off』内に設けている、新しい「劇場文化」をつくるための機関誌(WEBマガジン)です。劇場内外の多角的な視点を提供し、継続した議論を実現するために、2年間継続して3つの主題をかかげ、主題に基づく記事を公開します。

2021−22年度の『ASSEMBLY』は、「ひとり」「ふつう」「知らない」の3つを主題とし、劇場や舞台芸術作品に直接的な関わりのある課題だけでない、さまざまな観点をお届けすることで、あたらしい表現と創造への寄与を目指します。

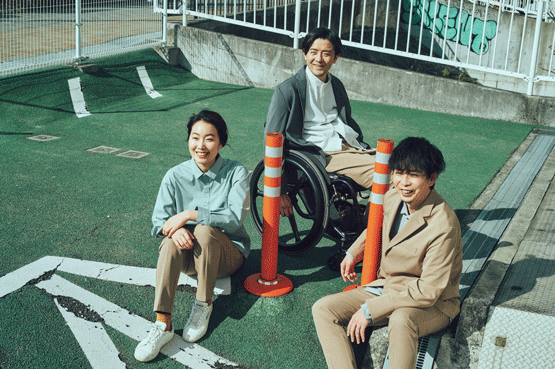

「ふつう」とはなにか? この問いを考えるには、なにを「ふつう」とするか/しないかという評価軸が必要になる。しかしその軸はつねに揺れ動き、時間や人によって変化するものであるはずだ。「ふつう」は共通にはなりえない。移ろう社会の「ふつう」を背景に、どのように「よりよい社会」を目指せばいいのだろう。数々の社会課題解決に取り組み、多くの企業とともによりよい社会を描きながら自身もインクルーシブファッションのスタートアップを経営する社会起業家の田中美咲氏に訊く、すれ違いながらもともに生きるための方法論。

田中美咲

ひとつしかないように見えている社会にも、見方がそれぞれにある

——田中さんの現在の活動は、東日本大震災をきっかけに立ち上げられた「防災ガール」を2020年に解散されたのち、とても幅広い社会課題が対象になっていますよね。

防災ガールは、あんなに長くつづくと思っていなかったんです。東日本大震災が発生した当時は無我夢中で、いまやるべきだと思ったことをやりつづけていたら、気がつけば会社を辞めて福島に移住して、8年が経っていました。先のことはあまり考えていなかったんです。そうして走りつづけたあと、うしろを振り返ってみると、私たち以外に次の若手やリーダーが育っていないことに気づきました。先の未来や地球規模の問題について考えると、もっとプレイヤーが増えないといけない。私たちがそのボトルネックになっているのではないか、そうであるなら、次なるリーダーを育てる側にまわろうと思ったのが、防災ガール解散のきっかけでした。

——解散後は、すぐに次の組織の立ち上げや活動に移られたのですか?

どう解散するか、終わりを決めるための作業を2年ほどしていたので、そのあいだに社会課題解決に特化した企画やPRの会社である「morning after cutting my hair」(以下、morning)を立ち上げました。防災ガールを解散したころから、いわゆるアクティビストのように、旗を振って先導するスタイルの社会課題解決の方法に限界を感じていたんです。なのでmorningでは、企業や組織の方々と並走しながら社会課題について一緒に考えるような活動をしています。とはいえ、私ひとりで解決できることには限りがあるし、より効率的に社会がよりよい方へ向かうためにはどうすればいいんだろうと、ずっとモヤモヤを抱えていました。なので、そのタイミングで2年間、仕事もお休みして大学院に通い直して、考えをあらためる期間を設けました。そうして生まれたのが、多様な人びとや動植物、地球環境も、すべてをどれも取りこぼさないオールインクルーシブな社会の実現を目指して立ち上げたインクルーシブファッションのスタートアップ「SOLIT」です。

SOLIT

——2年間の大学院への通い直しで、考えはどのように変わったのですか?

思想的な部分の根本は変わっていませんが、あらためて社会の構造や階層を具体的に見られるようになりました。社会を見るための地図をようやくもらえたような感覚ですね。ひとつしかないように見えている社会も、ある宗教からはこう、ある学問からはこう、ある人からはこうというように、見方がそれぞれにある。それまでは目の前の景色しか見ていませんでしたが、そうした複数の視点に気づくことができました。

——防災ガールのときは目の前に横たわっていた喫緊の課題に取り組まれていたのが、範囲も視野も広がったことで、より大きな枠組みのなかで、同じような当事者意識をもつための土台を用意する活動に移られたのですね。

(バイオ・)ダイバーシティ&(東洋的)インクルージョン

——morningとSOLITでは、共通して「ダイバーシティ」(Diversity 多様性)と「インクルージョン」(Inclusion 包摂)ということばがキーワードになっていると思います。このふたつのことばは、とくにSDGsが国連で採択された2015年前後から一般にもよく使われるようになりました。他方で、ことばだけがひとり歩きして、とりあえず言っておけばいいだろうというように使われることも多いですよね。田中さんはこのふたつのことばをどのように定義されているのですか?

まずダイバーシティについて、国内外を問わず、多くの人が人間中心的な多様性としてとらえているように感じています。年齢や学歴、出身地、障害の有無、性別やLGBTQといった、人間社会でのカテゴリーにおける多様性について議論されている。でも本来は、一人ひとりまったく異なる存在であるという考え方をもちたい、というのが大前提です。加えて、地球規模でこれからの社会を考えようとすると、人間中心的な「ヒューマン・ダイバーシティ」だけでなく、動植物や地球環境を含むすべてが多様で個別の存在であるという「バイオ・ダイバーシティ」の考え方が重要になります。一方、ダイバーシティとはそれぞれが多様であるという状態であって、それら多様なものを包摂するという動作がインクルージョンです。インクルージョンには、西洋的/東洋的なふたつの認識があります。西洋的なインクルージョンは、マジョリティ(多数派)がマイノリティ(少数派)を包摂して「あげる」という考えが根底にあるように思うんです。健常者が障害者を助ける=インクルードする、二項的な男女というスタイルで生きられる人がセクシュアルマイノリティを包摂する=インクルードする、といったような考え方。それがとても気持ち悪い。そもそも一人ひとりまったく異なる存在であるのだから、包摂する側/される側があるのではなく、全員が色もグラデーションも違う点であって、大小のある円ではない。こうした考え方は、主客一体になっていて、八百万の神として自然物にも命があるととらえられるような、東洋的なインクルージョンだと思っています。このふたつの考え方が本来の意味でのダイバーシティ&インクルージョンだ、というのが私のなかの定義です。

——二元論的な考え方でのインクルージョンは、とても盲目的というか、本来の意味でのダイバーシティが見えないでいるのだろうなと思います。包摂する対象が複数ある、多元的であるというとらえ方に、田中さん自身が気づかれたきっかけはありますか?

私はダイバーシティやインクルージョンのようなことばを知る以前から、友だちがセクシュアルマイノリティだったり、難民だったりしたんです。難民としてその人に出会ったのではなく、まず先に友だちだった。あとから難民だったと知るというような、そうした経験が多かったんです。私となにも変わらない感覚で接している友人がじつは弱者なんですと言われても、よくわからない。世の中で言われているダイバーシティ&インクルージョンということばと、私の感覚とのあいだにずれがあって、そうした経験がきっかけだったように思います。

社会課題に(切実に)取り組む方法

——既存の枠組みで理解している人たちと、田中さんの言う本来の意味でのダイバーシティ&インクルージョンを一緒に考えるときには、なにを大事にすることが必要なのでしょうか?

明確にカテゴライズなどできないという前提に立って議論をしたほうがいいと思っています。たとえば、私は生物学的にも性自認も女性ですが、ファッションは男性用に仕立てられたものやオーバーサイズが好きだったりします。ファッションやアパレル産業としても、いろんなタイプの性別や趣味趣向が細かく分かれているという前提で生産しているのに、社会の意思決定では男女だけになってしまっている。そのズレをみんなわかっているはずで、それをまとめられていないだけのように思うんです。

——ダイバーシティとはカテゴライズのできないゆらぎのあるものだから、意思決定の場でもゆらぎを排除するのではなく、そのままで考えましょうということですね。

そうですね。また、「男らしくいなさい」「女の子らしくしなさい」と言われて育った人のように、それまでに生きてきた環境によって無意識にカテゴライズしてしまう人も多いですよね。そうした社会の構造的な問題が大きい場合は、いろんなパターンや選択肢を提示することで、気づきを得られるきっかけになります。障害者と言われれば、身動きの取りづらい、ふつうの人ならできることができないかわいそうな存在として想像することが多いかもしれませんが、とてもアクティブに動き回って活動されている身体障害者の方もいる。そういう人がいるんだと知るだけで、それまでの考えが固かったとおっしゃる人が多いので、企業や団体の方とダイバーシティ&インクルージョンを考えるときには、最初にいろんなパターンの人や考え方と出会う機会をつくるようにしています。

“マイノリティだからむずかしいのではなく、人間と人間、生まれながらにぜんぜんちがう生物が一緒に生きているわけで、だれでもむずかしいはずなんですよね”

——防災ガールのころから一貫して、田中さんはダイバーシティやインクルージョンに対してとても切実ですよね。私たちも勉強しているつもりではあるのですが、田中さんのように切実にはまだなれていないなと感じています。友人のような身近なところからダイバーシティに接する機会が(たまたま)あったから切実なのであれば、そうした機会が身近にないと感じている人たちはどうすれば切実になれるのでしょうか? もちろん、私たちも含め、気づけていないだけで社会から抑圧を感じている人は近くにいるのだと思うのですが、たとえば日常のなかで気候変動を身近な問題として感じにくいことも、地球規模の問題に対して切実に取り組みづらい要因になっているようにも思います。

私がみなさんよりもマイノリティと呼ばれる人たちとの接触回数が多いから気になるということはすごくあると思います。見て見ぬ振りはできないという状況を何度も見聞きしているから、走らなければという感覚になっているのだと思うんです。ひとりのアクションが社会を変えていくと信じてるものの、いまの社会構造上、企業や政府が動かないとすべては変わらない。やっぱり最後は政治的なアクションが必要なのだと思います。だからこそ、私は会社員としてひとつの会社を変えるのではなく、いろんな企業や自治体と一緒に走ることに価値があると思って、いまの働き方をしています。とはいえ、これまでまったく少数性に触れてこなかった人にとってみれば、ダイバーシティ&インクルージョンに触れることがとてもむずかしいということは事実です。そうした人は、いろんな権利を獲得してきた「強者」なんだと思うんですよね。選択可能な選択肢なんて山程あって、選べないことがそもそもないような人。弱者の気持ちは弱者にならないとわからないので、慮る、想像することはできても、切実に感じ取ることはできないのだと思います。

——企業がインクルージョンに関連する活動をするとき、慈善活動としてとらえられて、それこそ切実じゃない場合も多いですよね。

さきほどおっしゃっていたように、その企業や集団のなかに本当に弱者がいないのか、という視点はよく抜け落ちているように思います。精神疾患の方や生理期間中の女性のように、見た目でわからないマイノリティはたくさんあって、そうしたことに対するケアがされないのは、対話が足りなかったり存在を知らないということがあるのだと思いますね。

——そういった存在にどう気づくことができるか、知る機会を得られるかが大事なんでしょうね。

でも、むずかしいですよね。ゼロよりは知っていたほうがなにかあったときにサポートできる人であれるので、知識として学ぶことはとても大事だと思いますが、知るだけで終わってしまう施策が多すぎる気もします。弱者側のなかに声をあげられる弱者、いわゆる「強い弱者」がいないと変革が起こらないという社会構造になっていて、すごく悲しい思いになる。たとえばある企業がセクシュアリティに対してオープンですよと言ったとしても、オープンにしたいわけじゃない方もいます。ひとつのマイノリティの人はみんな同じ意見であると分断してしまうのではなく、そのなかにもグラデーションがある。ダイバーシティはカテゴライズしたら勝手にアイデンティファイしつづけるのではなく、一人ひとりがぜんぜんちがう存在なのだという土壌に立たないと、マイノリティへのケアがだれかを傷つける可能性もあるんです。だから、マイノリティだからむずかしいのではなく、人間と人間、生まれながらにぜんぜんちがう生物が一緒に生きているわけで、だれでもむずかしいはずなんですよね。

価値観を押し付けないで互いに認めあうこと

——さまざまな社会課題への実践のなかで、ジレンマを感じることはありますか?

自分自身の頭のなかで、多様な人や生物がいるのだとどんなに認識していても、まだ体や心が追いついていないなと感じることがあります。基本的には、助ける存在/助けられる存在、マジョリティ/マイノリティという対立関係を考えたくない、完全に平等でいたいと思うのですが、とはいえいわゆるマイノリティと呼ばれる属性に一度でも入ったことがある人は、自分を守るために強くなっていたり、マジョリティに対して暴言を吐く人もいる。そうしたときに、どうしてもその人の環境やマイノリティ性からくる問題だと理解したくなってしまうことがあります。その瞬間はそうしないと私の心も苦しくなるし、いまもなおそう感じる私は存在します。

——具体的にはどういった状況でそう感じるのでしょうか?

以前、エスカレーターしかない美術館で登れなさそうにしている車椅子ユーザーの方を見かけて、よければサポートしましょうかとフランクに声をかけたことがあります。「ありがとう、助けてほしいです」とおっしゃったのでサポートしたのですが、そのあとに「声をかけたということは、美術館の鑑賞までぜんぶサポートしてくれるつもりで助けたのでしょう? やってよ」と言われて、すごくイライラしてしまったんです。その方は、自分が助けられる弱者なんだと認識されていて、逆に声をかける人は助けたい人なんだという決めつけをされていたのだと思います。もしその人が障害をもっていなくて、ただ転んだだけの人を助けたのだとしたらイライラはなかっただろうと思うと、その人が障害者だから私はイライラしたんだというような、どこか障害者の方を下に見ているところが私のなかにまだあるように感じたんです。なによりそうした自分が悔しいですよね。

——とてもむずかしい問題ですね。それぞれが感じている「ふつう」の感覚がそれぞれですこしずつちがっていて、そのすれ違いが起きているのかなとも思いました。

「ふつう」って、その人の家庭環境や社会的な属性のなかで繰り返されてきたことを「ふつう」だととらえやすくなっていくのかなと思うんです。そう思うと、私は自分が弱者だからといってその権利を誇示してはならない、価値観の決めつけをしてはならないという「ふつう」のなかで育ってきたので、相手が障害者だろうとなんだろうと、相手の「ふつう」を押し付けられたときにイライラしたのかなと思います。

“そもそも一人ひとりまったく異なる存在であるのだから、包摂する側/される側があるのではなく、全員が色もグラデーションも違う点であって、大小のある円ではない”

——それでもそういった複数の「ふつう」や主義をもっている人たちが集う状況を目指されているのでしょうか?

そうですね。多様な価値観が認められてほしいし、本当に少数しかいないマイノリティでさえ価値観が相互承認されている状態が私のなかで理想です。とはいえ、それがむずかしいことだとは理解しています。たとえば、人を食べていいという価値観の民族とそうでない思想の民族同士がともに暮らすことはできないから、相互に価値観を承認することができたとしても、戦いは起きるかもしれない。そうなると誰かが傷つくし、戦いがはじまればまたべつの戦いを生んでしまう。でもだからこそ、すこしでも相互に承認しあえるようになったらいいなと願っています。

——争いが起きるかもしれない社会のなかで、ともにインクルージョンされた状態で生きていくには、どのようなアクションが必要なのでしょうか?

まず、存在すら知られていないマイノリティの存在を伝えること。加えて、世の中にはどういう思想があって、どんな視点がありうるのかという地図の全貌を、多くの人に共有することが必要なのだと思っています。それは選挙運動に近いことなのかもしれませんね。

「ふつう」への責任

——田中さんの活動は、企業や団体の方と一緒に、構造的な差別や視野の偏りのようなものを中立的にもどすことなのだと思うのですが、もっと若い人向けの教育分野への興味はあるのですか?

ずっとあったのですが、自分より年下の未来あるリーダーたちに教育することほど責任が重い仕事はないと思って、すごく怖くてやめました。morningもSOLITも、私より年下のメンバーもいるのですが、仕事においては完全に対等に接してもらっています。私の価値観を押し付けてしまう気がして怖いんですよね。あくまで私はこういう教わり方をしたよとは伝えますが、それは教育ではなくただの共有であって、私はなにも教えられないと思っています。

——自分が思っている正しさや「ふつう」が本当に正しいかどうか確証はないわけで、田中さんはそこにある種の恐怖心を抱きながらも、責任をもって実践をつづけられているのだなと思いました。今回のインタビューが、できるだけたくさんの人のダイバーシティ&インクルージョンへの切実な意識につながっていくといいなと願っています。今日はありがとうございました。