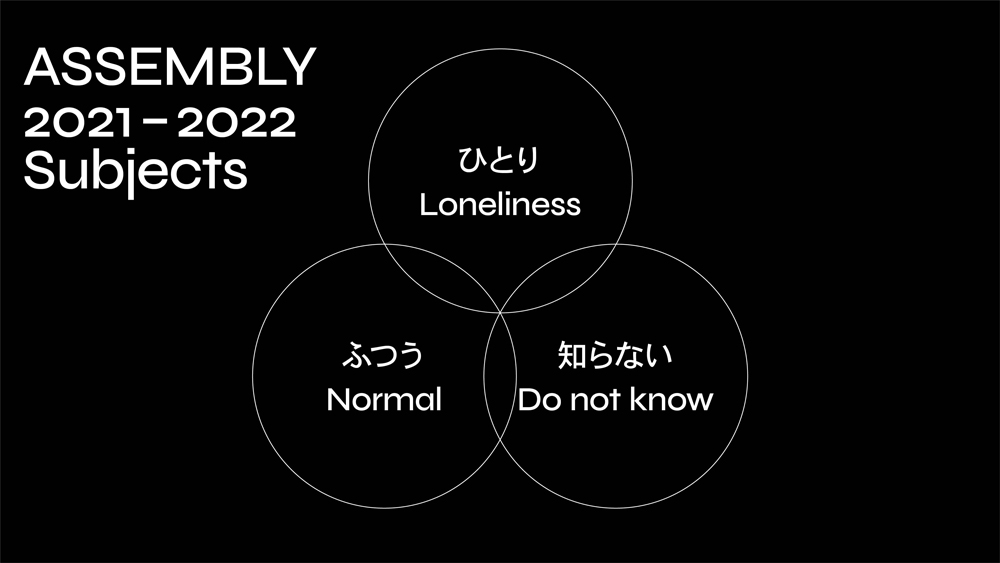

『ASSEMBLY』は、ロームシアター京都のオウンドメディア『Spin-Off』内に設けている、新しい「劇場文化」をつくるための機関誌(WEBマガジン)です。劇場内外の多角的な視点を提供し、継続した議論を実現するために、2年間継続して3つの主題をかかげ、主題に基づく記事を公開します。

2021−22年度の『ASSEMBLY』は、「ひとり」「ふつう」「知らない」の3つを主題とし、劇場や舞台芸術作品に直接的な関わりのある課題だけでない、さまざまな観点をお届けすることで、あたらしい表現と創造への寄与を目指します。

「ふつう」はどのように用いられるか

「もうちょっとふつうにしてくれない?」

「ちがうよ、ふつうはこうなんだよ」

「見た目がふつうとは違うから……」

「ふつう」ということばが、こうやって命令や強制や否定の根拠として用いられる場面に遭遇したことがあるでしょうか。

この社会で「ふつう」ということばが用いられるとき、「ふつうであるもの」と「ふつうではないもの」を振り分けるように機能する場合があります。そしてそれは、「自分はふつうである」と思い込んでいる人びとにとって強い安堵感を与えるものとして作用し、同時に「ふつうではない」とされる人びとを選別し、他者として位置づけます。

ときには、「ふつうではない」とされる人びとに「ふつう」と同化するように命令・強制するか、あるいは「ふつうではない」という理由で排除するような場合さえあります。また、例えば差別を受けたとき、その差別に対して「あなたはふつうとは違うから……」と、あたかも差別の原因が被害者側にあるかのような発言として「ふつう」ということばが用いられることもあります。「ふつうではないから差別を受けても仕方がない」と被害者の口を塞ぎ、差別の加害者の問題を(ふつうの行動として)不問にし、それによって「ふつうではない」とされた人びとが差別を受け続けるという、もうひとつの「ふつう」をつくり上げるのです。

このように社会を生きる人間に良くも悪くも強く作用する「ふつう」ということばの力。では、「ふつう」とは一体なんなのでしょうか? やや陳腐にも感じる問いかけではありますが、しかし、この問いに答えることはなかなか容易ではないようにも思えます。

人生における「ふつう」の経験

ここで、以下のような「ふつう」の経験について考えてみたいと思います。

・道を歩いていると、知らない人から「ハロー」と言われたり、顔や体をジロジロ見られる。

・道端で警察に職務質問のため声をかけられ、そもそも持ってすらいない在留カードの提示をいきなり求められる。

・こちらへ許諾を得ることもなしに、他人から「いいね」といきなり髪の毛を触られる。

・初対面の自己紹介のたび、毎回毎回、親の馴れ初めを聞かれる。

・ただ話しているだけで、「日本語上手ですね」と言われる。

どうでしょうか。

こういった経験は、あなたにとって「ふつう」でしょうか?

私はこれまで、「ハーフ」や「ミックス」などと呼ばれる人びとの人生の経験についてインタビューでお話を聞いてきました。一人ひとりの人生の中で、その人にとっての「ふつう」でよくある経験、つまり「あるある話」として、上記のような経験が語られる場合があります。外見(髪や肌、目の色など)や名前など、さまざまな要素から「日本人ではない」「ふつうではない」とみなされ、それが日常の中で繰り返し経験されるということです。こういった経験の背景に、まさに「ふつう」という概念が根拠として用いられています。

こういった経験——マイクロアグレッションと呼ばれ、たとえ褒め言葉であっても日々積み重ねられる排除や否定のメッセージによって精神的な負荷が蓄積されて身体にも影響が及ぶ——は、ある人にとっては「ふつう」の日常であるということです。

“いま、用いられようとするその「ふつう」とは、いったい誰にとっての「ふつう」なのでしょうか”

上記のような「ふつう」がつくり上げられる、その背景には、「日本人とはこうだ」「ふつうとはこうだ」という、もうひとつの「ふつう」が存在しているのです。

また、ここでわかることは、〈わたし〉と〈あなた〉の「ふつう」が異なる可能性がある、という事実です。

つまり、「ふつう」とは、誰にとっても同じ状態や同じ人生経験を指すのではなく、人によってさまざまな「ふつう」の経験があり得るということです。言い換えると、「ふつう」とは、それ以外にはあり得ないような唯一無二のものなのではなく、複数あり得るものなのです。ここで、この「ふつうの複数性」——社会や人びとの経験の中に「ふつう」は複数存在する——という現実に着目してみたいと思います。

ふつうの複数性

「ふつう」ということばが用いられる、あるいは自分が用いようとする場面で、立ち止まり、さまざまな社会的立場によって異なる「ふつう」が複数あり得るという、「ふつうの複数性」についてぜひ考えてみてください。

いま、用いられようとするその「ふつう」とは、いったい誰にとっての「ふつう」なのでしょうか。どんな社会的立場から見える「ふつう」なのでしょうか。

もっとより具体的に言えば、民族、人種、ジェンダー、セクシュアリティ、階級や経済的状況、障害のあり方、宗教、文化や風習、出身地や育った地域、教育環境、年齢などさまざまな要素からみて、どのような立場から「ふつう」と言えることなのでしょうか。

日本の地方都市で生まれ、イスラム教徒の家庭で育ち、市役所の職員として働く人にとってのふつう……

長距離トラックの運転手として働き、片親として子どもを育てながら首都圏に暮らす人にとってのふつう……

男女どちらかという性のあり方とは異なるジェンダーで、イラストレーターの個人事業主である人にとってのふつう……

このようにさまざまな要素の交差から、一人ひとりの人生経験のありように迫っていくとき、「ふつうの複数性」がありありと浮かび上がってくるでしょう。

「ふつう」と権力

「ふつう」の使われ方の中で、注意が必要なのは、それが権力と関わるときです。

「ふつう」は複数あるといっても、それは無色透明な種々の「ふつう」が並列して並んでいるような状態ということではありません。ある「ふつう」が差別や排除の根拠として機能するのと同じように、そこには支配・被支配関係が存在するということです。「ふつう」が一個人の「ふつう」としてではなく、権力を持つマジョリティ側の「ふつう」とされる時、それはマジョリティ側に有利な状況をもたらすための根拠として(指し示す意味の中身を問われないまま)安易に持ち出される場合があります。

“この社会で「ふつう」ということばが用いられるとき、「ふつうであるもの」と「ふつうではないもの」を振り分けるように機能する場合があります”

さらに、「ふつう」とは現実を客観的に映し出し、つねに変わらない意味をもつことばなのではなく、その意味は歴史の流れや社会的場面によってさまざまに変容していくものです。とくに権力関係の中で用いられる場合は、支配側に都合の良い「ふつう」がつくり出され、抑圧を正当化する根拠として用いられる場合さえあります。「ふつう」は、一見するととても単純な言葉であるにもかかわらず、そうであるからこそ、とても政治的なことばでもあり、権力関係とも密接に結び付けられることばでもあるということです。

だからこそ、このことばの複数性を可視化し、その意味が何を指し示しているのかを、常に問い直していく必要があります。

もし、「ふつうとは何か」という問いかけ自体を考えさせないような力が働くとすれば、その作用の背景には、「ふつう」を用いて利益を得ようとする権力関係が存在するかもしれません。もしそうだとすれば、どういった場面で、どういった「ふつう」が、どういった用いられ方をするのか、その仕組みや働きを注視する必要があるのではないでしょうか。

そのためのヒントとして、「ふつう」の複数性や交差性、変容性について、私も考え続けていきたいと思います。