『ASSEMBLY』は、ロームシアター京都のオウンドメディア『Spin-Off』内に設けている、新しい「劇場文化」をつくるための機関誌(WEBマガジン)です。劇場内外の多角的な視点を提供し、継続した議論を実現するために、2年間継続して3つの主題をかかげ、主題に基づく記事を公開します。

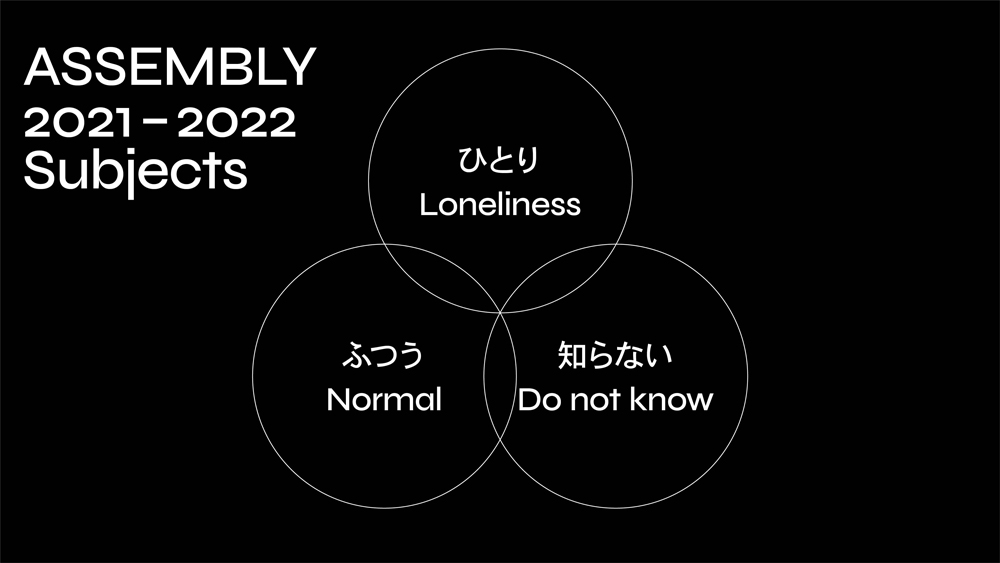

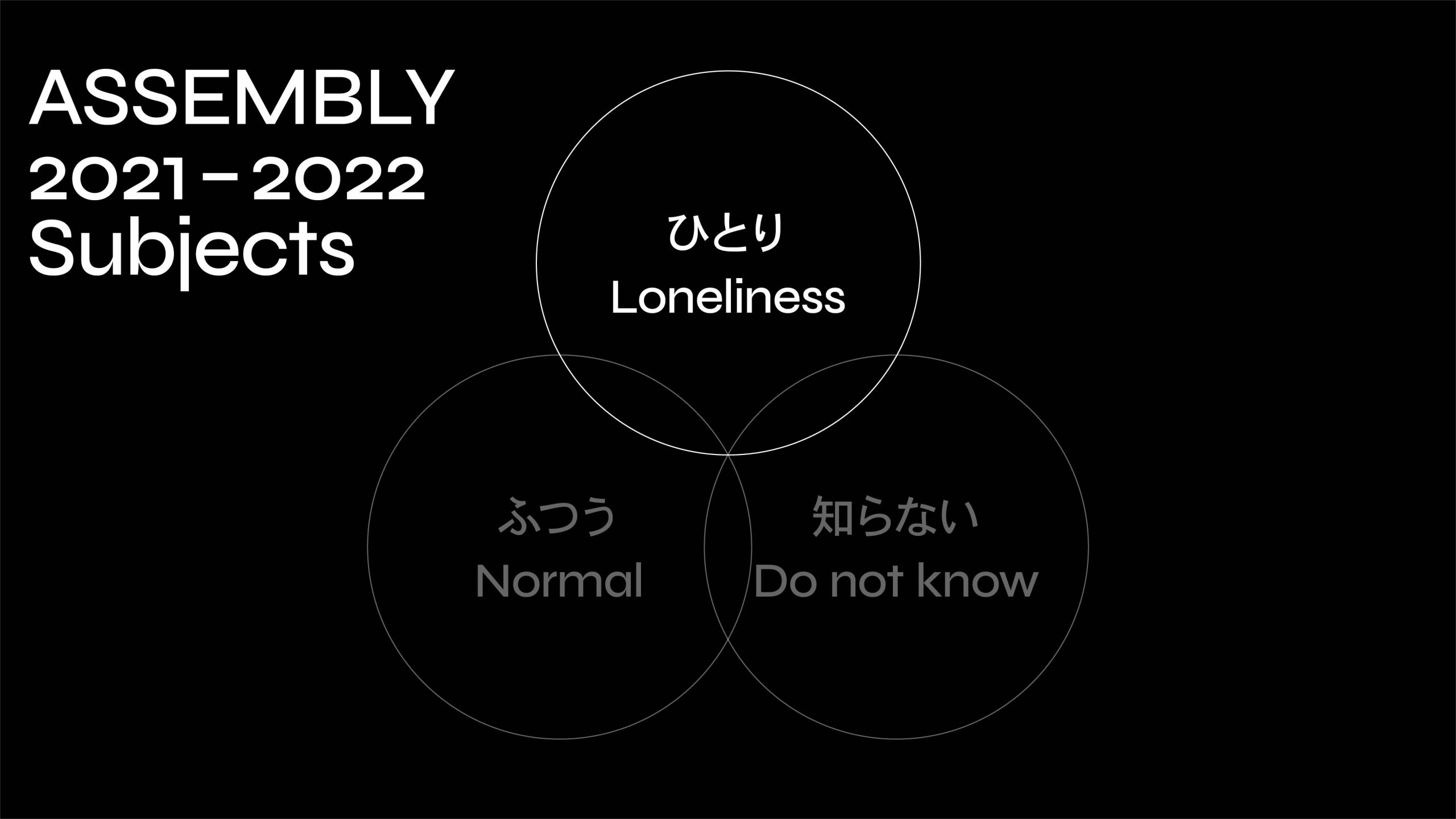

2021−22年度の『ASSEMBLY』は、「ひとり」「ふつう」「知らない」の3つを主題とし、劇場や舞台芸術作品に直接的な関わりのある課題だけでない、さまざまな観点をお届けすることで、あたらしい表現と創造への寄与を目指します。

何が正しい「家族」で、何が正しくない「家族」なのか、考える時間が増えた。両親も兄も鬼籍に入り、たったひとり、残されたからだろう。

私が原家族(自分が生まれ育った、両親、兄弟姉妹、祖父母などで構成される集団)と暮らしていた時期、わが家には団らんといったものが存在していなかった。父はほとんど家におらず、朝から晩まで働いていた母は、家に戻れば疲れ切っていた。兄は仲間と出かけていて留守が多く、夜遅くにならないと戻らない。私は家にひとりで残されてばかりだった。だからといって家族の仲が悪かったかと言えばそうでなく、各自が緩やかに繋がりながら、小さな家で暮らしていた。幸せな日々もあれば、そうでない日々もあった。それは、どの家庭にもある浮き沈みのようなもので、私たちだけが特別だったわけではないはずだ。

薄い家族

兄は5歳年上だった。父は多動気味で空気を読むことができない兄を叱ることが多かった。私の記憶にある父と兄は、つねに揉めていた。会えば口論となり、いがみ合うことが多かった。特に兄が高校を中退してからは、衝突が激しくなっていったと思う。母はそんな父と兄の間に立って、右往左往していた。

父が兄を息子として愛していなかったわけではない。昭和とは、父親は仕事に明け暮れ、家に戻れば厳格であることが当然とされた時代だ。だから父も、その通りにふるまっていたのだと思う。兄は確かにとてもやんちゃだった。体も大きく、威勢もよかった。どこに行っても目立っていた。声が大きく、饒舌だった。母は叱られ続ける兄を守ろうと必死だった記憶がある。そしてそんな母に対しても、父はつねに厳しかった。

兄や母に厳しい一方で、父は私に甘かった。兄も私には優しかった。母もまた、私には優しくしてくれたが、兄に対しては病的なまでに甘かった。甘いというよりは、身を挺して息子を守り、育てながら、自分はとことんまで疲弊していた。そして父の死後は、兄と共依存の関係に陥った。私に対して徹底的に甘かった父の死と、その後の母と兄の共依存で、私は原家族からはじき出された状態となった。頼ることができる人の死は、私に大きな衝撃を与えていた。当時18歳で、進学と同時に家を出ていた私は、その後めったに実家には戻らず、母と兄とは時折連絡する程度の関係となってしまった。父の死後、羽を広げるようにして出歩き、恋愛を楽しむ母を疎ましく思っていたのも事実だ。

母と兄とは脆弱な関係をかろうじて保ちつつ、私自身は自分の人生を歩んでいた。自分の家族ができ、その新しい家族の構成員になることで、原家族との繋がりは余計に薄くなった。すれ違いが多く、互いを理解できず、失敗や挫折に溢れる原家族との時間をすべて塗り替えてしまうほど、私の新しい家族は明るく、平穏で、何もかもがうまくいっていた。父の死後、長い時間が経過するにつれて、思い出は消し去ってしまってもいいとさえ思った。

そんな状況が大きく揺らいだのは、母の死だった。気づいた時には膵臓癌の末期で、悪いことに、同時に認知症も発症していた。私が住む関西から実家は遠く、当時離婚して母と同居していた兄は、母が病気だと知ると、東北に引っ越していった。当時は兄が母を捨てたと考えたが、いまとなっては違うことがわかる。兄は、自分を唯一理解し、生涯守り続けた母の死を間近で見ることが恐ろしかったのだ。だからこそ、父の死をきっかけに母との関係を絶ち、兄からすれば安定した家庭を築いて生きていた私に、母を託したのではないか。そう思うとすべて納得がいく。

家族というつながりのもうひとつの風景

兄は母の死後5年で命を落とした。母と兄の葬式の喪主となった私はとうとう、原家族で最後のひとりになった。最後のひとりになり、父の死んだ年齢を超えたいまになって、理解できることはたくさんある。たったひとつのボタンの掛け違いだったはずだ。互いの気持ちを少しでも理解しようと努力したのなら、あの古い借家に住んでいた私たち4人はきっと、わかり合えていただろう。責めるのではなく、耳を傾ける努力をしていたのなら、楽しい時間を過ごすことができていたはずだ。

自分の息子たちが高校生となり、反抗期を迎え、思春期特有の悩みを抱えて葛藤する姿を間近に見るようになって、私のなかに確信のようなものが芽生えている。それは、私の父も母も、いまの私と同じように葛藤しながら子育てをし、機能しない家族をどうにかしてひとつにまとめようともがいていたに違いないということ。彼らの失敗は、決して彼らだけの責任ではないということ。時代が、環境が、彼らに味方しなかっただけに違いない。

家族にとって、正しさなど存在しない。親にも子ども時代があったこと、悩める大人だったこと、親にも失敗はあることを理解するだけで、それまで過ごしてきた原家族との時間や思い出が、まったく別の景色として甦るのは、ひとつの救いだ。

私たちは、失敗と苦悩のバトンを渡し続けながら、ひとつの大きな家族として繋がり、それぞれの時代を生きている。