『ASSEMBLY』は、ロームシアター京都のオウンドメディア『Spin-Off』内に設けている、新しい「劇場文化」をつくるための機関誌(WEBマガジン)です。劇場内外の多角的な視点を提供し、継続した議論を実現するために、2年間継続して3つの主題をかかげ、主題に基づく記事を公開します。

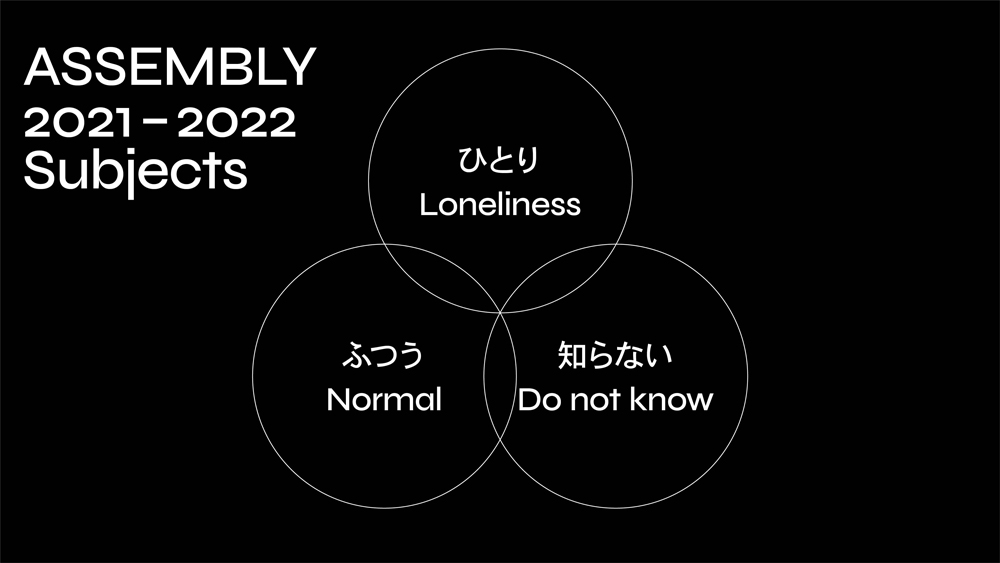

2021−22年度の『ASSEMBLY』は、「ひとり」「ふつう」「知らない」の3つを主題とし、劇場や舞台芸術作品に直接的な関わりのある課題だけでない、さまざまな観点をお届けすることで、あたらしい表現と創造への寄与を目指します。

なにかをつくる、表現することは、いまだ人びとが知りえないなにかを生みだすことにほかならない。では、作者自身も知らないようなものを、どのようにつくりだせるのだろう。現代思想を専門とする哲学者であり、作家として小説の執筆もおこなう千葉雅也氏と、実在しない人物のポートレートを描く美術家であり、タトゥーアーティストとして刺青を施術し自身にも全身にタトゥーを彫る亜鶴氏の対談から、自己と他者を行き来する、新たな身体性を探る。

知らないうちにやってしまっている

千葉|背景を消したほうがいいかな…… あとからぼかしてもらうことはできますか? 髪の毛がいい感じにならないんだよね(笑)。フォトショで範囲選択したらできますよね。

——新しいバージョンだとAIも優秀になったので大丈夫です(笑)。

千葉|そういえば亜鶴さんは以前、AIが自動生成した夢の風景みたいなものを絵の元ネタにしていませんでしたっけ?

亜鶴|「Deep Dream」というアプリですね。途中まで描いた絵を写真に撮ってDeep Dreamにアップロードし、そこで生成された画像をイメージの源泉にしなおして描き進めるという一連の作業を繰り返していた時期がありました。

千葉|作品を自分の意思から遠隔化するような作業なのかなと思っていました。

千葉雅也

——おふたりとも創作活動をされていますが、最初はなにから作業をスタートされますか? 自身の内部を外に表出するだけの作業もあるかもしれませんが、千葉さんがおっしゃった自分の意思から遠隔化する作業のような、自身の知らない領域にどのように踏み込んでいるのかをうかがいたいなと思っています。

亜鶴|実作業としては、まずなにも決めずに描きはじめますね。

——亜鶴さんは、顔を大きく描くということをテーマにされた絵画を制作されているんですよね。

亜鶴|そうですね。基本的に顔をひとつのモチーフとして描いています。ぼくのなかの感覚としては、作品はつくりはじめると勝手にできあがるんです。だからこれといった準備もしないですね。Twitterに自分が投稿したことを頭のなかで反芻するとか、街を歩いていてふと見かけたもののような断片を頭のなかでつなげていって、それがつながったタイミングで描きはじめるともう完成している、という感じです。

亜鶴 《呪い(まじない)》 |

亜鶴《あなたに見る形》(展示光景) |

千葉|それが一種の準備でもあるわけですよね。こうするためにという明確なつながりのある準備をしているのではなくて、普段から考えていることがあって、直接の連関はないかもしれないけれど、なにかがたまたまつながって制作がはじまる。

亜鶴|ですね。けど、制作の前にあえて1度まったくちがう作業をするようにはしています。絵を描くことは面倒くさいので、水まわりを掃除するとか。それが終わったから絵を描かないといけない、というモードに入るようにしています。

千葉|ぼくもそういうところがあって、原稿に取り組むためにいきなり重い腰を上げるのは大変です。ゆるいところから、ギアをローからセカンドに上げていくように、とりあえず簡単な作業、たとえばあのメールに返信しなきゃな、という作業からはじめると、そこからガチャガチャっとギアが上がって、原稿作業に入れる、という流れがあったりします。

亜鶴|単純に作業って面倒くさいですからね。作業のなかでいちばん取り組みやすいところからはじめる、というのはぼくも同じです。

千葉|知らないうちにやってしまっている、という状態に持っていきたいですよね。意識的にやると疲れるし、ハードルが上がるから、知らないうちに作業がはじまっていて、気づいたら終わっている、みたいなのがいい。ぼくも絵を描くのですが、言葉の作業よりもっと自動的だなと思うんです。1本の線を描いたり、ある領域を区切ったりすると、こっちはこうならないといけない、というようになりますよね。

亜鶴|そのとおりですね。ひとつの行動のカウンターをあてつづける作業をしていると、最終的にひとつの個体になっている、という感覚です。

千葉|カウンターをあてつづける作業が連鎖するんですよね。たとえば音楽もそう。ひとつ音を置いたら、自動的にそれに対するカウンターパートができてくる。言葉は、単にリズムだけでやれば詩になるのかもしれないけれど、意味のある言葉を組み立てようとすると、もっとまどろっこしい作業になるんです。最近はいきなりベストな文章を書こうとするのではなく、出てくるように書いて、それをあとからしかるべく調整するような書き方になりましたね。『ライティングの哲学』(星海社新書、2021)でそのようなことを説明しました。こういう書き方は、絵を描くときと近いのかもしれない。まず思うことを言って、そう言ったのなら次はこうなるよね、というようにリズムをつくっていく。そのときに話が横にずれてしまったり、予定外のことが出てきても構わないというように書く。亜鶴さんがテキストを書くときはどう進めるんですか?

千葉雅也、山内朋樹、読書猿、瀬下翔太『ライティングの哲学 書けない悩みのための執筆論』(星海社新書、2021)

亜鶴|たとえば書きたい内容が4つくらいあるとすると、ただひたすら書きたい内容を書いて、つなぎ方を最後に考える、というような書き方です。それぞれの内容を書くときはまったく迷わないですね。書き出したら一気に終わりまで書ききってしまいます。いま書いているコラム(SUICIDE COMPLEX(DOZiNE))は、だいたい1回1万字前後なんですが、書き出したら1−2時間で書き終わって、ああできたな、という感じです。

千葉|筆が速いですね。ひとつの文を書いて、その次の文をどうするか、という迷いがないんですね。それはいいなぁ(笑)。でも亜鶴さんの文章は読みやすいんですよね。勢いがあるし、説明も過不足ない。そういう文章を悩まずに書けるのは羨ましい。

自分でゲームをつくるか、ルールを拡張するか

亜鶴|千葉さんは以前、ピアノを人前で弾けない、というようなツイートをされていましたよね。

千葉|いや、それは違っていて、ぼくは即興演奏をずっとやっていて、人前でも弾けるんだけど、ジャズのアドリブというのはほとんど古典芸能で、ルールがいろいろあり、それをある程度以上ちゃんと身につける気になれない、というようなツイートをしました。

亜鶴|ぼくは習い事としてクラシックなピアノをしてきたので、譜面を忠実に弾く演奏しかできないです。

千葉|これが正しいとされているルールに合わせて技術を積み上げていくことが昔から苦手だったんですよね。ぼくもクラシックピアノをやっていましたが、古典派に興味がなくて、ゲームミュージックとか親の聴いていたフュージョンとかがベースだから、現代的な和声がないと気持ちよくない。

亜鶴|ぼくは逆かもしれません。ちゃんと勉強して自分なりに積み上げないと人に見せられないし、フォーマットをちゃんと踏襲しているかどうかが大事。それはタトゥーやピアスに対してもそうで、まわりからは一般的でないことをしているように見られていると思いますが、タトゥー業界や身体改造シーンのフォーマットをずっと追ってきたからこそ、自分なりに表現ができていると思ってます。

千葉|亜鶴さんの身体表現は、非常に地道な勉強の積み重ねのうえにあるということなんですね。まあ、ぼくもルールは勉強してきたわけです。その上で、ルール的なものを極めるほうには行けなくて、勝手なことをはじめてしまう。でも、一方ではチキンで、あまりに逸脱したことはできない。親戚のあいだでよく話されるエピソードなんですが、幼稚園の運動会のハードル走で、ぼくは足をひっかけてハードルをひとつ倒したんだけど、ふつうならそのまま走っていくけど、ぼくはハードルを立てるために戻ったらしんです(笑)。「そういう子だったからね」とよく親に言われるんですよね。勢いで行けなくて、キレイにしようとしてしまう。それで思うんですが、みんなが走っていくのとは逆方向に歩くとき、そこには、異なる時間が生じている。ハードルを戻しに行っているぼくだけの時間なんですが、おそらくそれは、ぼくにとって言語で世界を捉える時間なんだと思う。そのように別の時間をつくるということが、言語で考えることの本質なんじゃないかなと思うんです。

——型から外れると同時に、新しい型をつくりたい、という意識はあるんですか?

千葉|自分でゲームをつくる、というほうへ向かいますね。

亜鶴|ぼくは、現行の型をすこしずつ大きくする作業をしているように思います。ちがうゲームをつくるのではなく、みんながやっているゲームのなかにぼくもいて、そのなかのルールをすこしずつ広げていくような作業をしているイメージがあります。ぼくは幼少期から、勉強もスポーツも、やればなんでもできたんですよね。でもまわりで注目される子って、20点だった子が30点を取ったとか、どんくさくてブランコにぶつかって怪我をする子だったりする。そうした子に対して、注目を浴びてうらやましいという思いがありました。でもぼくは崖から飛び降りても怪我をしないし、あえてちがうことをやっても案外ふつうにできてしまう。そうした「できてしまうコンプレックス」を持っていたので、ぼくはまっとうにするしかないと思うんです。ハードルを戻しに行く千葉さんを見たら、とてもうらやましいと思ったでしょうね(笑)。

亜鶴

千葉|注目を浴びている、というのがおもしろいですね。ハードルを戻しに行くぼくは、たぶん恥ずかしいと思っているけど、見られているということはあまり意識していなかったと思います。それより、倒しちゃった、まずい、という感じ。倒れてはいけないものが倒れたから戻さなければならない、そこに他者は関係ないんです。

亜鶴|悲しくもないのに泣いているフリとかもしましたね。さっき話したブランコにぶつかって怪我をした子を見て、まわりの女の子たちがかわいそうだと言って泣いていて、それを見て「イケてる!」と思ったんです(笑)。その共感性に興味があって、ぼくも真似ていた。そのときどきにかっこいいと思った人の仕草を取り入れていて、その選択には主体性がありますが、因果関係はないまま、ピックアップした仕草だけが表現されているのがぼくなのかなと思います。

千葉|他者性の蓄積によって謎めいた新しい身体になっていくような、まわりへのカウンターとして、ひとつのタッチがべつのタッチを自動的に生んでいくような状況でしょうか。

亜鶴|そうかもしれません。はじめの選択には意思がありますが、最終的なかたちはいつも読めないですし、そうなったんだな、という印象だけが結果としてあります。

自分と他者

——ご自身と他者の関係性のとらえ方におふたりでちがいがあるように感じます。亜鶴さんは他者を求めた結果ご自身を拡張するようなとらえ方をされているように思ったのですが、千葉さんにとっての他者は、ご自身の身体性としてどうとらえられているのでしょうか。

千葉|亜鶴さんとの対比では、ぼくの場合、他者がいないみたいになりますよね(笑)。自分にはすこし自閉的なところがあるとは思っていて、他者というより分身なんですかね。いわゆる陽キャ的な共感性の世界全体に対して他者感を感じていて、そういう世界で生きている人に憧れるし魅力も感じるんだけど、自分はそうできない。ところで、ナルシシズムに対するよくある批判って、他者にウケようと思っているような自惚れに対する批判であることが多いと思うんですが、それとは違う、より自閉的なタイプのナルシシズムがあると思います。他者にどう見られるかとは関係なく、ただ自分の身体を享楽しているような。

——亜鶴さんは制作において他者との関わりは意識されますか?

亜鶴|制作においてはまったく興味がないですね。と言っても、最終的にはどこかで発表することは念頭にあるので、そこでは他者の目を意識することはあります。

千葉|それはぼくもそうですね。

亜鶴|でもそれを想定してつくる、ということはないですね。

——タトゥーを彫るときは、相手の身体との対話から制作に影響を受けることはありますか?

亜鶴|タトゥーを彫るときはクライアントワークなので、相手の言っていることを極力吸い出して、たぶんこういう図案を彫りたいんだろうな、ということを推察してできるだけベストなものを彫る。それは相手のニュアンスをくみとるという一種の作業ですね。

天使をイメージしたドローイングというオーダー。

クライアントの皮膚上に即興でドローイングを行い、描いた線を一度点に分解し、ハンドポーク(技法)により点を繋ぐ事で線を再構成しなおしたタトゥー。

千葉|でも、お客さんは亜鶴さんにタトゥーを彫ってもらいたくて来ているわけで、図案のバリエーションにしても亜鶴さんのスタイルがあって、お客さんはそれを求めてやってくるんですよね。そのときに、自分の図案を他者に入れるということが持つある種の支配性みたいなものは考えますか?

亜鶴|考えることはありますが、お客さんはそこまで考えていないことが多いので、あまり意識しすぎても仕方ないかなと思っています。あくまでぼくが勝手に相手に合わせるという意識ですね。

千葉|お客さんを自分の作品にしているつもりはない、ということですか?

亜鶴|まったくないですね。お客さんが「亜鶴さんに彫ってもらったんだ」と言うことに関してはありがたいなと思いますが。一般的にお客さんを自分の作品やキャンバスだと言う彫師のほうが多い印象ですが、ぼくはその感じが好きではないんです。

千葉|彫ることで他者を自分の身体にするというイメージってあると思うんです。そうではなく、自分の図案がお客さんによって拡張するというか、彫ることで彫られているような感覚でしょうか。

亜鶴|そうですね、それが楽しくてタトゥーを彫る側をやっています。ぼくのなかにお客さんのニュアンスが入ってくる。ふだんは描かないけど、頼まれたらクマちゃんも描くわけで、じゃあこういう線も描けるか、というように変わっていく。(さっき言ったように)やればなんでもできてしまうのなら、埒外のまったくわからない、自分の外側にあるものを放り込まれるほうがイレギュラー性を感じるし、そのほうが楽しいという感覚が強くあります。逆にそれは、他者よりも自分のほうが信頼できるとも言えるので、彫られる立場となった際に自分の身体だったらある程度なにをしてもOKでしょ、ということでぼく自身もいろいろ身体改造を施しているんです。

——亜鶴さんの過去のテキストやインタビューを拝読すると、たとえばハイヒールを履いたときの感想を書いたテキストでも、ご自身の感覚の変化と同時に、他人の視線の変化を感じた過程が書かれていて、他者との距離感から亜鶴さんご自身に影響が生まれているというお話のように感じました。他方で千葉さんは、亜鶴さんと比べると他者がいないみたいだとさきほどおっしゃいましたが、『ライティングの哲学』では自由連想的に書くことで自分の外側に引っ張られる、というようなことを書かれていました。千葉さんとっての他者性とはどういうものなのでしょうか。

千葉|たしかに、『ライティングの哲学』の自由連想の話などは、他者性がどう働くかを言っているわけです。ただ、自分のなかの他者性を解放するというか……いや、なにかほかのものに気を取られたり、だれかに引っ張られて、気づいたら遠いところまで来てしまった、みたいなことがある。それは、他者の偶然的な介入によって、自分のなかにもともとある他者性に息を吹き込まれるような感じです。ところで、ものをつくるときにはバランスを考えてコントロールするわけだけれど、自分がつくったと思えないようなものができる、ということが芸術作品のミニマムな定義だと、ぼくは思っているんです。できた、完成した、と手から離れる感覚って、そのときにものが自立する感じがあって、ぼくはそれをつねに求めています。つまり、他者化が起きることを求めている。お餅をぴゅーっと引っ張って、あるところでプチっと切れてふたつになる、みたいに自分から分泌されたものが自立するんです。そういう事態へと引っ張っていかれたい。

亜鶴|なるほど。ぼくは他者を自分の分裂としてとらえたことはないですね。

千葉|ぼくは最初に身体がお餅みたいにあるんです。それを引っ張って、できる限りぼくがひとりでは行けないような遠くに連れて行ってもらって、引きちぎってもらいたいと思っている。他者に自分の身体を引きちぎられたいんだね。そういう他者性を想定する、あるいは自分のなかから自分自身を引きちぎるために走り出すようなもうひとりの自分をつくりだすことが、制作することなのかもしれません。

視覚・経験・身体

亜鶴|ぼくの場合、複数人の視線がどこかで交差して、その重なった点がたぶん「ぼく」なんだ、という認識です。視線の数が増えれば増えるほど、その形状が明確になる。だからまわりからの視線を浴びるために、ハイヒールを履いてみたり、ピアスもタトゥーもしている気がする。視線が増えた結果めっちゃしんどいんですけどね(笑)。ただ、増えることに対する喜びというか、もしかしたら自分はこうなのかもしれない、という新たな輪郭が見えてくるので、そこに快楽もあるし、自分のフォルムがわかる安心感もあります。ぼく自身の身体は外から与えられていて、自発的な部分はほぼないですね。

|

|

|

千葉|見るとか見られるというのは、亜鶴さんにとってどういうことなんですか? たとえばハイヒールを履いて、その姿を目撃されることを気にする、意識するときには、なにが起きているんですか?

亜鶴|基本的には見ないでほしいんです。あまり注目を浴びてこなかったので、いざ注目を浴びるとどうしたらいいかわからない。派手なことはするけど、同時に見ないでと思っている。一方で、ぼくのような人間がいることで、そういう人もいるよねというような寛容な世の中になればいいなという思いもあります。

千葉|ぼくは視覚的なものへのこだわりがすごくあって、見ることは自分にとって重要な楽しみなんですよね。

亜鶴|ぼくは見て楽しむことができないんですよね。もともと視覚的なものは自分の琴線に触れないんです。母親も絵を描いていて、あまりにも日常に溶け込んでいたからなのか、当たり前にあるものという感覚があります。かわりに、いわゆる体験型の芸術、具体的にはクラブやライブハウスのように大きな音がドンと来たときの衝撃のほうが自分にフィットします。それが自分のなかの純粋な芸術。だから音への憧れはすごくあります。

千葉|そうだとすると、ご自身のメインの活動として絵画を描いているのは、どういう位置づけになるんですか?

亜鶴|絵はタトゥーを彫るために勉強したのがきっかけです。タトゥーを彫るためには絵を描けないといけないので、ダルいなと思いながら絵を勉強していたら、いろんなルールや生き方があっておもしろいなと思って、いまにいたります。そもそもは単なるツールを覚えたような感覚でした。

千葉|タトゥーが本来やりたいことだということですか?

亜鶴|自分の身体に彫られるほうが本当はいいですね。実際にタトゥーを彫る段階で、図案がどうこうという話より、痛いとか、一線を越えたとか、不可逆性を明確に意識できたところにハマりました。だからタトゥーも視覚的な興味以上に、体験としての興味のほうが強いですね。

千葉|映画や小説も体験的な面がありますよね。ぼくは共感性が高すぎるところがあって、物語性が強いと、すごくしんどいんです。人がある運命に巻き込まれるとか、だれかを想ってどうなるとかって、真剣に辛くなったり、大変だなと思ったりする。美術はもっと抽象的で、人間から切り離されているから、見ていて体が楽だし、音楽もポップスとかよりもっと抽象度の高いもののほうが肌に合うんです。最近は小説を書くようになりましたが、それもドラマを書いているというより、いろんなイメージが連鎖する人工的な無意識をつくっているみたいなところがある。

亜鶴|ぼくは抽象度が上がるとわからなくなりますね。美術は見方がわからないし、音楽も聴き方がわからなくなるから、わかりやすいものが好きですね。また、海とか空のようなベタな自然の良さも、当たり前すぎてどうでもいいというか、経験のしかたがわからないから、わからない。

千葉|単純に言うと、かたちがおもしろい、という快楽です。料理もそうで、この酸味と旨味がある角度を成している、みたいな。それは数学的直観だと思っていて、言語で表現できないような、一気に直観されるものです。亜鶴さんの言う、大きな音にわーっと全身が包まれるような経験も、言葉での表現を超えるものですよね。クラブの圧倒的な光とか、振動する重低音とかって、海と通じませんか? ぼくは海はクラブだと思う(笑)。

亜鶴|リアルタイムではわからないんですが、海に入ったあと、寝る前にまだ揺れている感じが残っている感覚なんかは、記憶に残るし好きです。行ったという経験が身体に残っているような。ほかには晴天のなか歩いているところに急に雨が降ってきた瞬間には、感動や感情の起伏がありますが、ただ大荒れの天気がそこにあるだけという状況にはなにも感じないというか。

亜鶴《干渉の彫刻 ♯02》(制作光景)

Mixedmedia on panel(Oil, Oilpastel, Acrylicspray, Embroidery thread, Nail, Stucco, Resin)

/2020

140×180×40mm

千葉|身体に直接圧がかかることが大きいんでしょうかね。海に入って揺れている感じが残っているというのも、海のタトゥーが残るというか、痕跡が残ることには興味があるけれど、リアルタイムの経験としてはそこまで強くない。

亜鶴|ぼくは冬場でも基本的に薄着なんですが、それってあえて不快な思いをしようとしているよね、と知人に言われたことがあります。たしかにそうかもなと思いました。冷たくてピリっと毛穴が閉じる感じとか、夏場に汗がダラダラ出る感じ。そういう身体的な変化を感じないと、現象を現象としてとらえられないんだろうなと思います。それは雑に言えば、感覚がとても鈍いんでしょうね。鋭敏でありたいという願望でもあるのかもしれない。

既視感のなかにある知らない世界

——知らないものやことを、ご自身から求めようとされる意識はありますか?

亜鶴|楽しいことをしたい、いい経験をしたいとは当然思いますが、だからと言ってあえて知らないことを求めることはしないですね。たとえばあまり好きじゃないのが、ずっと旅行している人とか、旅行をすることが目的になっている人。そうした人は、あまりにその状況が日常になっているから、1回1回の些細なことを拾いきれていないような気がして、もったいないなと思ってしまいます。ぼくはつねに些細なことを拾えるようにしたいという意識があるんですね。それはこちらから求めるというより、受け取る側(受け手)の網の目を細かくするイメージです。

千葉|ぼくは知っている/知らないという二項対立では考えないですね。まったく知らないことってないわけで、いま亜鶴さんが言ったような微妙な発見はあっても、まったく知らなかったわけではないと思う。だからそれがまったく新しいものだとは思わない。むしろデジャヴュを見に行くような感覚です。これはあれと同じかたちをしているかもしれない、というもの。まったく知らないものを強く求めることで自分から新しい他者性に開かれるというより、むしろ既視感を探しに行くことで自分からちがうものが出てくるきっかけになる感覚がある。自分の記憶を反芻するところからちがうものをつくりだしていく感覚が自分の場合は強いし、自分が引きずっているいろんなものとの関係がべつのかたちで見えてくることが自分にとっての発見なんですよね。知らないという言葉を使うのであれば、見たことがあるようなものをとおして、自分のなかから自分の知らなかったものが再発見される、ということかなと思います。

——「知らない」というテーマから、おふたりの制作論のようなお話をうかがえて、とても興味深かったです。今後のおふたりの創作がますます楽しみです。今日はありがとうございました。