ロームシアター京都は、文化芸術の創造・発信拠点として、文化芸術都市・京都の名を高め、京都のまち全体の発展に寄与することを目指しています。舞台芸術公演が行われるホール以外に、賑わいを創出する新しい施設を備えることで、これまでにない開かれた場が生まれ、「劇場のある空間」を中心として、人々の暮らしの感覚と芸術とが相互に繋がり、京都に新しい「劇場文化」を形づくります。

“時代ごとの新しい価値を、これまで築いてきた古い価値の上に重ねていく” という、リニューアルオープンに向けた想いは、建物の価値継承にとどまらず、ロームシアター京都で行われる事業においても同様です。

それは、伝統の継承と新たな創造を続ける文化芸術都市・京都のまちづくりの理念にもつながるものと言えるでしょう。

ロームシアター京都では、そうした考えに基づいて京都に新しい「劇場文化」を形づくるため、「創造」「育成」「交流」「生活」の4つの要素を事業の柱とします。

それぞれが独立して行われるものではなく、各要素が循環して発展していく、有機的なサイクルを生み出していきます。

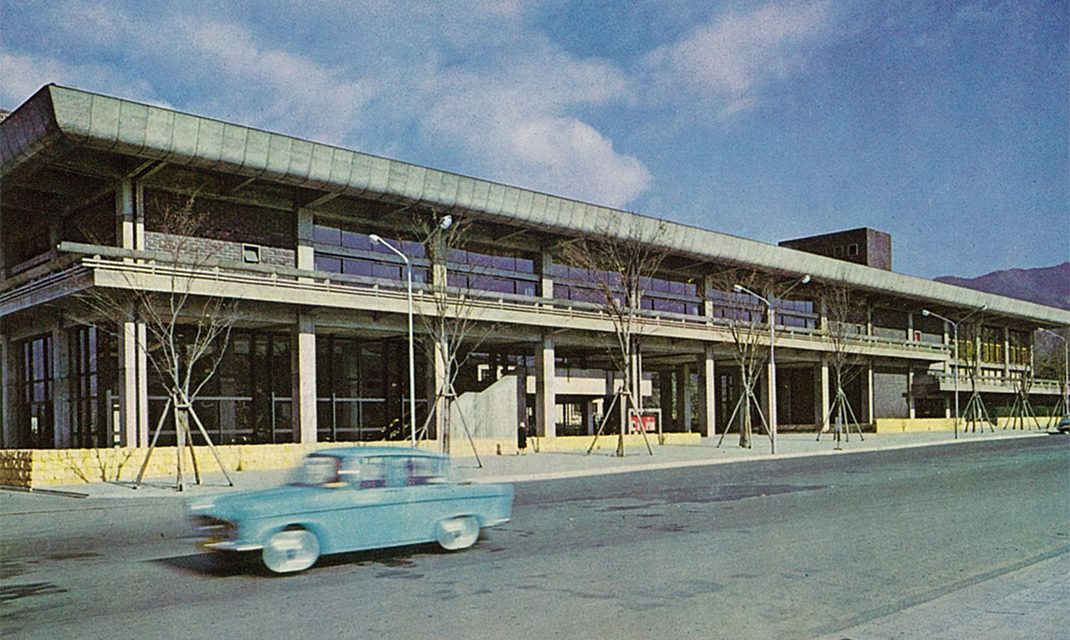

1960年4月29日、全国に先駆けた多目的な公立文化ホールとして、京都・岡崎の地に京都会館は誕生しました。当時の京都市は、財政的に非常に厳しい状況にありましたが、市民会館建設に対する市民の強い要望もあり、市民や企業からの多額の寄付金を財源の一部として建設が実現しました。

設計を担ったのは、日本を代表する建築家である故前川國男氏です。同氏は、京都会館を京都市民の、あるいは京都の青少年の一つの「生活道場」として活用していくという、当時の市長をはじめとした京都市の熱意に打たれたと述べておられます。こうして出来上がった京都会館は、岡崎地域の周辺環境との調和を考慮し、水平線を強く意識した意匠で設計されており、日本建築学会賞を受賞するなど、「モダニズム建築の傑作」として高い評価を受けています。

画像提供:永石写真事務所

京都府内唯一の2,000人規模のホールとして、開館からこれまでの間、コンサートを中心に講演会や映画の上映会などの開催を通じて、多くの市民が来場し、市民が気軽に文化芸術に触れることのできる文化施設の中心的存在として活用されてきました。まさに、京都の舞台芸術を中心とした多彩な文化活動が繰り広げられる「文化の殿堂」として、市民だけでなく、全国の著名なアーティストからも親しまれてきました。

開館から50年あまり経ち、施設全般の老朽化やホール機能の前近代化など、利用者や来場者のニーズに応えられない状況となってきました。こうした事態に直面し、京都市では10年間近くにわたり京都会館の再整備に向けた検討を重ね、2011年6月に「京都会館再整備基本計画」を策定しました。

同計画の中では、既存の建物を出来る限り活かし、市民の思い出とともに未来へ引き継ぐことを基本としたうえで、施設水準の向上のために必要となる再整備を行うことを目的とした、次の基本方針を示しています。

既存の建物価値を継承し、公共ホールとして建物を再生する。

「文化の殿堂」として多様な利用ニーズに応えるよう機能向上を図る。

岡崎地域の活性化や魅力の保全・創出を牽引する機能導入や環境整備を進める。

(写真左)画像提供:永石写真事務所

(写真右)京都会館の天井意匠 画像提供:永石写真事務所

再整備を行うに当たっては、現在の岡崎地域の風致・景観の向上に寄与するとともに、日本を代表するモダニズム建築として評価の高い京都会館の建物価値を検証し、実施する基本設計に反映するため、京都会館の建物価値継承に係る検討委員会を設置しました。基本設計は、現在の日本を代表する建築家の一人である香山壽夫氏が行いました。同氏は、基本設計に込めた思いとして「優れた保存再生とは、単に老朽化した部分を補修することではなく、時代ごとの新しい価値を古い価値の上に重ねてくことでなくてはならない」と述べておられます。

2012年6月に、基本計画に基づき、同委員会からの提言を踏まえた、「京都会館再整備基本設計」を取りまとめました。

PHOTO:小川重雄

京都市の厳しい財政状況の中で再整備後の事業展開を見据えた場合、京都会館を再び「文化の殿堂」として甦らせるためには、民間活力を導入する等により、長期にわたるご支援をいただくことが必要不可欠でした。再整備事業の取組を進めるなか、京都に本社を持つローム株式会社にご協力いただけることとなり、2011年9月に「京都会館の命名権に関する契約」を締結し、この命名権対価を利用して再整備を進めることとなりました。これまで50年間にわたり「文化の殿堂」 として親しまれてきた「京都会館」は、2016年1月10日に「ロームシアター京都」として生まれ変わりました。

京都市は、京都会館再整備事業を進めるなか、全国において幅広い音楽文化支援活動に取り組まれており、芸術文化の振興にご理解のあるローム株式会社に、50年間にわたるネーミングライツという全国でも例を見ない形で、京都会館再整備事業にご協力いただけることとなりました。

「京都会館の命名権に関する契約」に基づき命名された、「ロームシアター京都」には、” 世界文化都市・京都から発信する「文化の殿堂」として、音楽、演劇、伝統芸能等、様々な分野の舞台芸術が披露される劇場であるように” とのローム株式会社の思いが込められています。

京都に本拠を置く総合半導体メーカーであるローム株式会社は、永年にわたり音楽芸術を支援してまいりました。

50年間、市民に愛されてきた「京都会館」の再整備にあたり、その新しいコンセプトに共感し、今後50年間のネーミングライツの形でお手伝いさせていただくことになりました。

世界水準の文化発信拠点として誕生する「ロームシアター京都」が、日本を代表する文化の殿堂として、広く愛されることを願っています。

| 1960年 | 4月 | 京都会館開館 |

| 2005年 | 7月 | 第1回京都会館再整備検討委員会(~2006年) |

| 2011年 | 6月 | 京都会館再整備基本計画策定 |

| 9月 | ローム株式会社と京都会館の命名権に関する契約を締結 | |

| 10月 | 京都会館の建物価値継承に係る検討委員会(~2012年3月) | |

| 2012年 | 6月 | 京都会館再整備工事基本設計発表 |

| 2013年 | 7月 | ネーミングライツ名称「ロームシアター京都」発表 |

| 9月 | 再整備工事着工 | |

| 2015年 | 8月 | 竣工 |

| 2016年 | 1月 | 開館 |

ロームシアター京都は、1960年、京都市が全国に先駆けて建設した公立施設である「京都会館」をリニューアルして、2016年に新たに開館した劇場です。前川國男によるモダニズム建築の意匠をできる限り継承しながら、オペラ、バレエ、現代演劇、伝統芸能などの舞台芸術公演や、表彰式、講演会、国際学会等にも対応できる多目的ホールとして改修しました。改修設計は香山壽夫建築事務所を中心に行われ、2021年に第17回公共建築賞(文化施設部門)を受賞しました。なお「ロームシアター京都」という名称は、京都市と市内に本社を置く半導体メーカー「ローム(株)」によるネーミングライツ(命名権)契約によるものです。

京都府下唯一となる2,000席を有するメインホール、約700席のサウスホール、300平米の平土間空間(ブラックボックス)であるノースホールに加え、野外イベントも可能なローム・スクエア(中庭)、パークプラザと呼ばれる建物にブック&カフェ、レストランを有し「市民に憩いの場を提供する」事業を展開しています。

劇場コンセプトは「劇場文化をつくる」。劇場自らが企画・製作する舞台芸術作品の創造・発表、世界水準の舞台芸術作品の招聘などに加え、芸術と生活を重ね合わせ、多彩で豊かなライフスタイルを、市民とともに創っていくことを目指しています。また、他施設・他団体等とも継続的に連携し、地域の更なる賑わいの創出に貢献できるよう努めています。その業績が評価され、2023年に令和5年度地域創造大賞を受賞しました。なお運営は、京都市から指定管理者として委託された(公財)京都市音楽芸術文化振興財団が担っています。

2016年1月にロームシアター京都としてリニューアルオープンしてから、まもなく10周年を迎えます。開館以来「劇場文化をつくる」ことを目指して、多彩な舞台芸術公演の上演を企画し、また多くの市民の皆さまの発表の場として10年間を歩んでまいりました。新たな節目を迎える2025年度は、「つづきのはじまりはじまり」をテーマに掲げ、これまでとこれからを見据え、10周年記念事業を展開してまいります。

開館5周年で直面した新型コロナウイルス禍や、今なお続く戦争や災害など、これまでもこれからも文化芸術を取り巻く環境は厳しい状況が続きます。しかしそんな中でこそ「劇場」が果たすべき役割をアップデートし、次の10年、20年へと繋いでゆくために、スタッフ一同、精一杯努めてまいります。

10周年という節目の年をステップに、さらに皆さまに愛され、親しまれる劇場を目指してまいります。これからのロームシアター京都に、どうぞご期待ください。

ロームシアター京都館長

平賀徹也