ジャンルや固定観念にとらわれない「音楽」を追求するシリーズ「Sound Around」。

第5回目のアーティストは、時間・空間、体験や記憶認識を変容させるさまざまな「音」に着目し、創作を続けてきたアーティスト・細井美裕。22.2chで制作された初期のサウンドインスタレーション『Lenna』は、NTTインターコミュニケーション・センター [ICC] の無響室、山口情報芸術センター)、札幌文化芸術交流センター SCARTS、東京芸術劇場コンサートホールなどで発表。ほか、ロンドンのバービカン・センターとのコミッションワークや、ヌトミックとの演劇品『波のような人』、『辿り着いたうねりと、遠回りの巡礼』の制作、フィルムメーカー小田香『Underground アンダーグラウンド』への劇伴制作など、「音」をめぐり幅広い活動を展開している。今作は、本人名義としては初めての舞台作品となる。新たな挑戦について、7月中旬に劇場でのクリエーションを終えたばかりの、細井、そして共に創作を担うエンジニアの伊藤隆之、イトウユウヤに話を聞いた。

登壇者:細井美裕、伊藤隆之、イトウユウヤ

聞き手:後藤孝典、儀三武桐子(いずれもロームシアター京都)

構成:儀三武桐子

(座談会実施:2025年7月22日、 オンラインにて)

コミュニケーションのシステムとしての「交換手」

高谷史郎(ダムタイプ)『tangent』舞台写真 撮影:井上嘉和

――細井さんは、昨年度上演された高谷史郎(ダムタイプ)『tangent』(ロームシアター京都レパートリー作品)にクリエーションメンバーとして参加・出演されていましたね。

細井 あれは、だまされて舞台に立った…と(高谷)史郎さんと笑いながら話してるんですけどね(笑)。あのときもパフォーマーとしてではなく「作業する人」として立っていましたが、今作でもそのスタンスは変わりません。舞台上には私と、伊藤さん(伊藤隆之)、ユウヤさん(イトウユウヤ)の3人がいますが、演者としてではなくて。そんな「演じない人間」が舞台上に立ってどうお客さんに信頼して観てもらえるのか、という問いから今作の構成を考えていきました。シンプルに言うと「通信している様子を見せる」という内容です。

――タイトル『世界交換手』は「電話交換手」から来ているんですよね。電話交換手は、自動電話交換機が普及する前に活躍した、発信者と受信者を繋ぐ職業でした。どのように思いつかれたのですか。

細井 作品において、「何かを信じられる」ということがすごく重要だと思っています。たとえば、演劇は俳優を信じることで作品に没入していきますよね。舞台上の「音」を信用してもらうにはどうすればいいんだろうと考えたときに、実際に電話をかけるという行為を思いついて。通信するという行為を真摯に続けることで、それが「本当」のように見えれば…実際に通話するので事実なんですけどね、お客さんに信頼して観てもらえるものとして、成り立つかなと。そこから、通信する役割や立場には何があるだろうと探して、「電話交換手」に行き当たりました。歴史的な意味での「電話交換手」は現代から遠い存在ですが、コミュニケーションを媒介する役割・立場として捉えれば、現代のどんな行為も「交換手」として捉えることができるなと。「電話」から、通話先の人がいる空間やその人の状態も考えさせられる「世界」にして、今のタイトルに落ち着きました。

――電話交換手は複雑な作業が伴う技術職でもあるので、クリエーション中、みなさんがPC等の機材に向かう様子と重なるようでした。

細井 今回は、私たち3人が人間の交換手としてわかりやすく表れていますが、それはたまたまで、別に人間じゃなくてもよくて。我々が使っているシステム自体が「交換手」だと思っています。特定の誰かが何かを交換しているというよりも、コミュニケーションのシステムとして、「世界交換手」が見えてきたらいいなと思っています。クリエーションの最後には、伊藤さん、ユウヤさんと、複数形の世界交換「社」のほうが実態に近いねと話していました。

「通信する行為」をあらためてまなざす

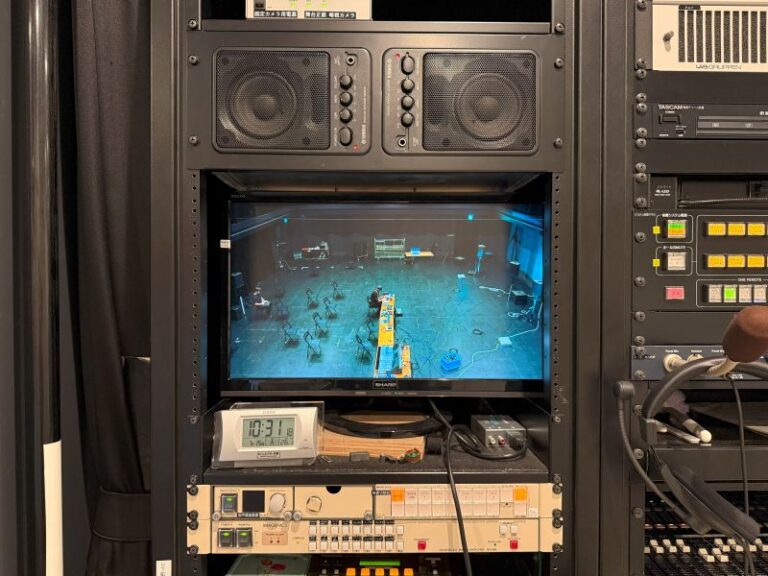

クリエーション現場の様子

――インスタレーション作品等を手掛けることが多かったと思いますが、舞台作品の制作はいかがですか。

細井 以前、ヌトミックの額田大志くんと一緒に『辿り着いたうねりと、遠回りの巡礼』という演劇作品をつくったことがありますが、自分名義では今回はじめてで、ちょっとした挑戦です。だから、初期作から関わってくれていて、わたしの人となりを知っているふたりに声をかけました。

伊藤さんは、音をこんなふうに動かしたいと思ったときに、ニューロンと筋肉を用意して繋いでくれる人。舞台の経験もあるユウヤさんには、鑑賞者的に観てどうか、公演全体の流れとしてどうかなどを見てもらいたいと思っています。

わたしたち3人のポジションを、客席・舞台のグラデーションとして捉えると、私がいちばん舞台側にいて、次に伊藤さん、ユウヤさん、鑑賞者、という距離感ですね。私と伊藤さんが通信をする当事者として舞台上にいて、ユウヤさんは半分観客として、私たちを見る視点の先導者のようにいてほしいなと思っていて。

イトウ 演者でもなく、傍観者でもなく、対象と観客の間に立つという役割は、舞台をやってきたからこそ悩みますね。

技術的には、細井さんと会話する先の誰かのイメージを、デスクトップのように散りばめていくプロジェクションの仕組みをつくります。世界をどう交換しているのかを表していくビジュアル担当ですね。

伊藤 自分は今回、音の制御の仕組みを主に担当しています。細井さんユウヤさんと話した作品のコンセプトに沿う形で、どういう操作でどこからどういう音を出すと効果的なのかを考えて実現します。前回のクリエーションでは、演出的なベースラインをお互いに確認できてよかったです。ここから先は、変なアイデアを入れていったり、クリエーションを楽しむパートに入っていくと思います。

劇場という場ならではの時間の流れ

クリエーションの様子

――インスタレーション作品とのちがいはありますか。

細井 ヌトミックと演劇作品『辿り着いたうねりと、遠回りの巡礼』をつくっているときに、俳優が右を向いたら鑑賞者も右を向くということに驚いたんです。スピーカーの右側から音が鳴っても同じことは起きない。わたしが「俳優は右を向けるんだ!」と感動していたら、そのこと自体が額田君にとっては驚きだったようで。そんなふうに、ふだんの行為も劇場という場にあらためて置いてみると、ちがった見え方ができるんじゃないかと思っています。何が見えて来るのか、それはおもしろいことでもあり、同時に怖いことでもありますが。

――クリエーション中の、電話をかける行為も、ホール内だと新鮮でしたね。ちょうど大雨のときでしたが、電話の向こうから聞こえる激しい雨音と説明を頼りに、通信先のイメージを立ち上げていく感覚がおもしろく感じました。

細井 電話もネット通話も日常的な行為ですよね。実際、1ステージ5人ぐらい、私の知り合いと通話するつもりです。通信する様子をあらためて見ることで、たとえば、「意外と相手の様子が伝わってくるもんだな」とか、「そんな言い方失礼じゃないかな、それじゃ意思疎通できないよ」とか、感じてもらえるところまで持っていけたらと思っています。前提として、私と通話する人は、事前に質問を用意したりすることは一切しない予定です。本当にその場で起こる会話が連なって劇場で鑑賞された時に、私たちはなにかを「交換」できるか、もしくはできないかの気づきになりたい。私たちが交換しているものは何かも、考えたい。

――劇場空間という区切られた時間のなかで、逆にリアルタイムに外とつながる通話行為は、時間感覚にも変化が起こりそうです。

細井 時間を、皆に平等に与えられた共通のものとして扱うことで、ちがいや共通点に気づきやすくなるのではと思います。例えばひとり5分同じ時間だけ通話を繰り返したとしても、相手によってそれぞれまったく異なる世界を感じると思うんです。

また、通信でラグが生まれたり、途中で切れちゃったりしたら、その時に流れる無音ってきっと長く感じますよね。それは録音を流すのとはまったく異なる時間です。今年(2025年)、ロンドンのバービカンセンターで開催された「Feel the Sound」展で発表したインスタレーション作品《Observatory Station》では、時間、位置、言葉という軸で世界中から集めた音源を繋ぎ、作品にしました。例えばアメリカの朝8時と、日本の朝8時に録音した音を同時に流したり、同じ緯度帯の音源を流したり。今作での舞台上の時間は、通話している当事者を生々しく感じ、そして鑑賞者も良くも悪くも生々しさから逃れられない。劇場という場でしかできない時間の流れ方になると思います。

細井美裕オフィシャルサイト

https://miyuhosoi.com/

公演情報

開催日時:

2025年9月13日(土)16:00開演

14日(日)17:00開演

会場:ノースホール

これまでのSound Around

Sound Around 001

2021年7月17日、18日

ホスト・出演:いまいけぷろじぇくと〈今村俊博、池田萠〉

◆記録写真

Sound Around 002

2022年6月11日、 12日

ホスト・出演:正直〈小林椋、時里充〉

◆記録写真

Sound Around 003

2023年6月24日、25日

メインアーティスト・構成:日野浩志郎

◆記録写真

Sound Around 004

2024年6月29日、 6月30日

メインアーティスト:荒⽊優光

◆記録写真

Sound Around 005

2025年9月13日(土)、9月14日(日)

アーティスト:細井美裕