『ASSEMBLY』は、ロームシアター京都のオウンドメディア『Spin-Off』内に設けている、新しい「劇場文化」をつくるための機関誌(WEBマガジン)です。劇場内外の多角的な視点を提供し、継続した議論を実現するために、2年間継続して3つの主題をかかげ、主題に基づく記事を公開します。

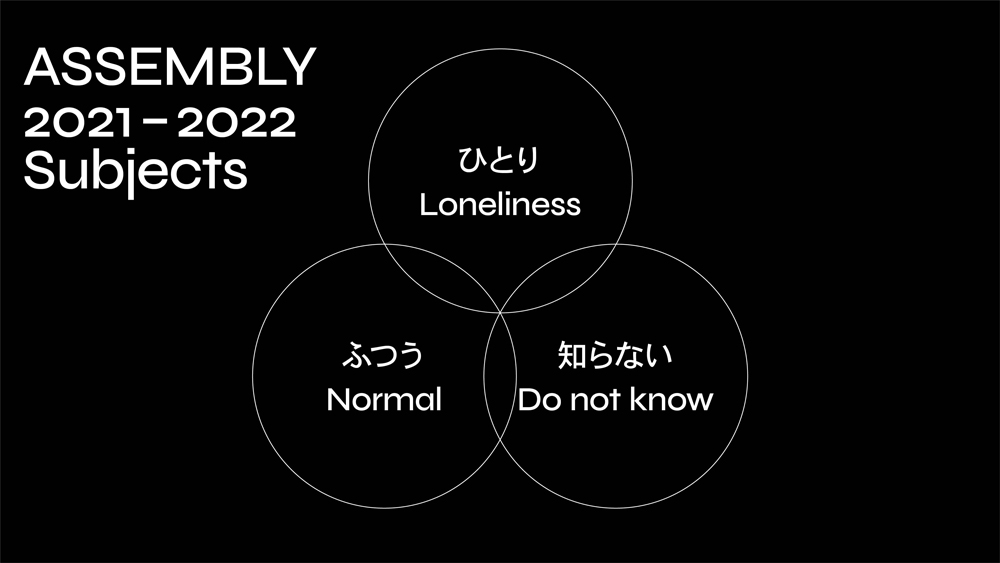

2021−22年度の『ASSEMBLY』は、「ひとり」「ふつう」「知らない」の3つを主題とし、劇場や舞台芸術作品に直接的な関わりのある課題だけでない、さまざまな観点をお届けすることで、あたらしい表現と創造への寄与を目指します。

2020年12月に『Weの市民革命』という本を上梓した。特にトランプ時代に加速したアメリカのプログレッシブ運動、その空気感や価値観の変容がどうやって起き、社会がどこに向かっているかを、自分自身が目撃してきた視点から、また世論調査やデータによるマクロ的視点の双方向から考える中で浮き上がったのは「We」という当事者意識を持った人たちによるアクティビズムが交差し、束となって、社会の運動を前進させている姿だった。

普段だったら本が出るとさまざまな場所の本屋をまわる旅をするところが、コロナ禍でそうもいかないので、オンラインのお話会を開催するようになった。メールで発行していたSakumagと題するニュースレターを媒介に、社会のさまざまな場所に立つ読者と話をするようになり、Slackのワークスペースを立ち上げた。よりエシカルな購買活動についての情報交換の場として始まったものが、定期的に勉強会を開催するようになり、いつしか東京五輪反対運動や反差別運動に参加したり、メンバーによる発案でプロジェクトが生まれたりするようになった。障害とともに生きるメンバーが不要食糧を困った人に届けるプロジェクトを立ち上げたり、現役の看護師のメンバーが医療従事者の声を集めて発信する活動を始めたりした。こうやって有機的に生まれ、育ちつつある集合体をSakumag Collectiveと呼んでいる。

具体的な計画もないまま、集まる人とのシナジーにまかせて生まれ育ち始めたSakumag Collectiveがユニークなのは、特定の課題解決や大義のために集まったわけではないというところだ。社会をより暮らしやすい場所にしたい、気候変動が心配である、といったゆるやかな共通項があるにしても、社会のさまざまな場所に生息する人、それぞれに大切なイシューがあり、各人に当事者性と連帯者性/アライ[*1]性がある。

集まること、自由であること

つい半年ほど前までお互いのことをほとんど知らなかった同士が、緩やかな約束のもとにバーチャル空間に集まり、何かを一緒にやる、という活動を始めてみて一番痛感するのは、共有知のパワーである。自分に欠けている日本での生活者・労働者としての視点を教えられることもそうだし、新しい映画や本を発見することもそうだ。自分ひとりだったら思いつかない企画を提案されたり、何かの当事者の立場からの意見を吸収することで、視界は広がっていく。それぞれ得意なことやスキルの違う人の集合体だから、補いあうこと、教えあうこともできるし、力をあわせてできることの可能性は無限にある。

個人的な話をすると、私は集団活動というものがえらく苦手な子供だった。じっとしていることが苦痛だったし、人にペースを合わせる忍耐力もなかった。部活も長続きしたことがなかったし、就職して組織にいたときは苦痛しかなかったから、フリーランスの一匹狼という選択はごく自然なことだった。自分のペースで働くことができ、誰からも支配されずに、100%の自己決定権を行使できる、という状態が、自分にとっての理想の環境だった。

そんな自分にコミュニティ精神を植え付けたのは、ニューヨークでの生活だった。ニューヨークには、アートや音楽、映画だけでなく、バードウォッチングから車の修理まで、文化や趣味のまわりに無数のコミュニティがあり、中毒症や精神疾患、さまざまな人生のできごとのまわりにもサポートグループがある。暇な夜には行く場所があったし、悩みがあればコミュニティのリソースがあった。各地を旅してまわるようになったとき、土地のインサイダー情報を教えてくれたり、寝床を提供してくれるのは、いつも友達の友達だったし、私もニューヨークの外から誰かがやってくれば、喜んで寝床を提供した。

2010年にはプログレッシブ運動の前線とも言えるブルックリンへ住居を移した。伝統的に労働者と移民の街だったグリーンポイントという地域は、再開発による高級化や土壌・大気汚染、自転車事故の多発など、さまざまなイシューを抱えていて、その分、市民活動も活発だった。災害が起きれば自発的に草の根共助システムが立ち上がる、そんな場所で、バーやライブハウス、本屋やレストランが、コミュニティのハブとして機能していた。

ひとりでいることとコミュニティ

そうした場所に暮らしながら、40代の途中から、自分は「シングルでいること」にコミットした。結婚、そしていくつもの長期的共同生活を経て、最後の人との暮らしが片付いたときに「ひとりで生きる」を追求したくなったのだ。自分以外の誰かの感情をつねにケアする必要のない環境というものを試してみたかったし、ひとりで生きることができる自分を整えておきたいとも思った。結果的に8年にわたることになったシングル生活が、快適かつ愉快かつ刺激的なものであった理由はいくつもあるけれど、そこで圧倒的な心の安定感を与えてくれていたのは、コミュニティの存在だった。

一度、大怪我をしたときには、ご近所さんや友人のネットワークに助けられたし、自分も誰かのヘルプに積極的に参加するようになった。市民運動やデモに参加する、ということは、こういうコミュニティ精神の強い場所では、暮らしの延長線上にある。デモが起きるときは、軍事侵攻から移民の取り締まりまで、政府の方針によって、誰かが踏みつけられるときだった。踏みつけられる人たちを守るために、人は集まるのだった。

コミュニティというものは、緩やかで掴みどころのないものだけれど、思わぬ機会に自分をコミュニティの中に発見することがある。そういえば、夏に京都に逗留中に、新型コロナウイルスの陽性者と濃厚接触し、発熱するというエピソードがあった。結果的に陽性の結果は出なかったのだが、ひとりで旅をしている最中に、自分を社会から切り離さなければならなかったとき、助けてくれたのは、やはり人間関係だった。一度だけイベントをさせてもらったことのあるホホホ座のねどこで「滞在制作」をしている最中だったのだが、食べ物やパルスオキシメーターが届いたり、医療従事者が様子を見に来てくれたりした。結局のところ、人間はひとりで生きることはできない。だからといって恐れることはない。年をとって何かが起きたときに、ひとりだろうと、誰かといようと、どんな人生のステージであっても、そこには何らかの形でコミュニティが存在してくれているだろうと確信させてくれるエピソードになった。

コロナが起きて、人と空間を共有する機会はめっきり減った。一度はハグや握手で他人のぬくもりを確認することはできなくなった。一方で、いつもよりもゆったりした電話のおしゃべりや、終了時間を決めないブレーンストーミングが増えた。ひとつの場所に集合することはできなくても、そこには確実に人間のコミュニティが存在する。そしてそのプレゼンスが、終わりの見えないコロナ禍の孤独を耐えうるものにしてくれている。