本稿は、政治学者の岡野八代氏、劇作家・演出家の山口茜氏をゲストに迎え開催されたトークイベント「「いま」を考えるトークシリーズ Vol.19|ケア&フェミニズムの視点から、演劇創作をアップデートする」のレポートである。しかしすこしだけ、筆者の自分語りにお付き合いいただきたい。

評論や批評のような文章で、「私たち」という主語が用いられているのを読んだことがあるだろうか。これは、その文章での問題意識を、筆者や評論の対象である作品から拡張し、広く社会的な課題として扱うための一種のレトリック(文章術)だ。その文章内で議論されようとしていることが、筆者だけでなく「私たち」にも同様に差し迫った課題として認識され、読者にとって文章がより身近なものとして感じられる効果がある。

このレトリックはとても効果的だし、社会を理解する複数の視点を獲得する手がかりになる。しかし、そのようなレトリックの効果に無自覚なまま「私たち」という主語が用いられている文章も少なくない。

こうしたレトリックとしての「私たち」に、ほんとうに「私」=文章を読んでいる人自身が含まれているのだろうか、という疑問を感じることがある。そうした思いを背景に、ぼくはあるときから、文章を書くときの主語に「ぼく」「ぼくたち」を使うようになった。その文章内であつかっている課題に筆者自身が差し迫っていることを示しながら、筆者のジェンダーをある程度開示する目的がある。同時に、あくまで「ぼくたち」という、ぼくがなんとなく想定できる範囲内における問題意識なのであって、その外側にそうでない人たちもいるかもしれない、という留保(=逃げ)にもなっている。

トークイベントのレポートである本稿で、ぼくの個人的な収まりのつかない考えについてここまでつづってきたのは、このトークを聴くことで、ぼくは「ぼく」という主語の選択をある種のケアとしてとらえているのだと気づいたからだ。ケアとは、ケアを受ける人とする人それぞれに、つねに相互に作用するものだと思う。そう気づかせてくれたのが、岡野氏と山口氏のトークだった。

演劇創作とケア

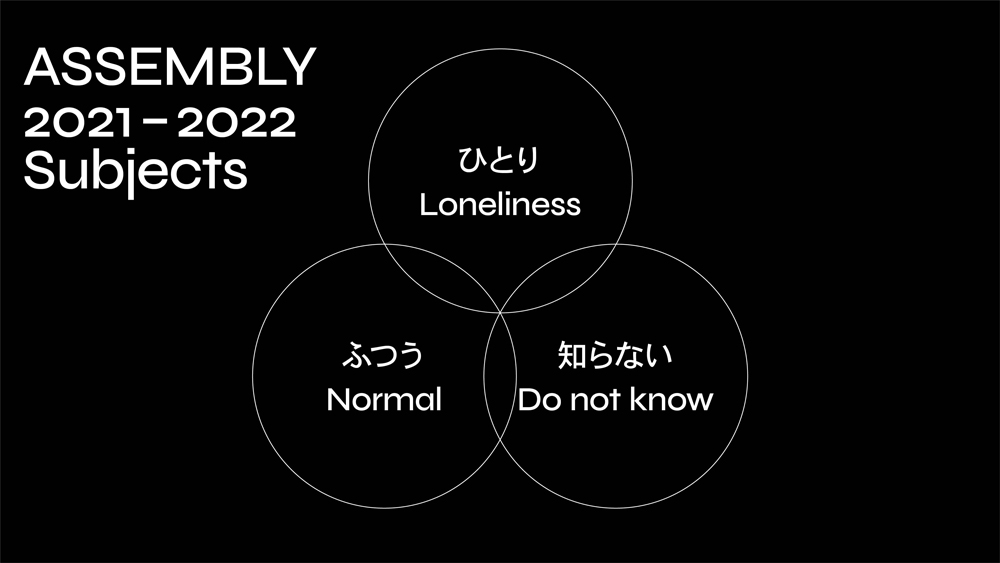

トークは、山口氏と岡野氏それぞれのプレゼンテーションのあと、2名によるディスカッションという流れで進行された。

山口氏は、山口本人の劇作・演出で演劇を上演する団体「トリコ・A」と、既成の戯曲や小説を下敷きに身体性を重視した作品を上演する「サファリ・P」、ふたつの演劇団体を主宰している。「私が人としてマシになっていくプロセスだったと思う」と語るように、山口氏にとって演劇創作は一種のケアとして機能している。山口氏のトークは、演劇創作によって山口氏自身がどのようにケアを理解し受け入れてきたかのケーススタディのように感じられた。

2018年にトリコ・Aが上演した『私の家族』では、実際にあった尼崎連続殺人事件が題材になっている。人はみな、心のなかに少なからず憎悪を抱いているだろう。「こうした系統の事件が起こるたびに、これは私が起こした事件なのかもしれない、と思うことがあるんです」と話す山口氏から、ぼくはやさしさと厳しさの両方を感じた。

|

|

|

| トリコ・A 演劇公演2018『私の家族』 Photo by Narihiro Matsumoto |

||

『私の家族』は、喫茶店を舞台に、言葉だけで人と人が殺し合う状況をつくる、という実験劇だ。「あなたのためだと言われながら傷つけられるという状況が、どのように生まれるのかを確かめたかったんです」。こうした内容を俳優に演じさせることは暴力なのではないか、という批判があったのだという。そしてその批判のとおり、出演俳優のひとりが降板せざるを得なくなるという事態が起きた。山口氏はその作品の稽古の間、演技と演技でない空間をはっきりと分けたり、演技から現実に戻ってくる儀式をおこなうようにしていたが、その俳優は24時間その役であろうとして、結果降板に至る状況が生まれてしまった。「演劇よりも命のほうが大事だとつねに言っていましたが、プロとして命をかけて作品に取り組むという状況を、私自身がつくっていたんだと気づかされました」。

山口茜

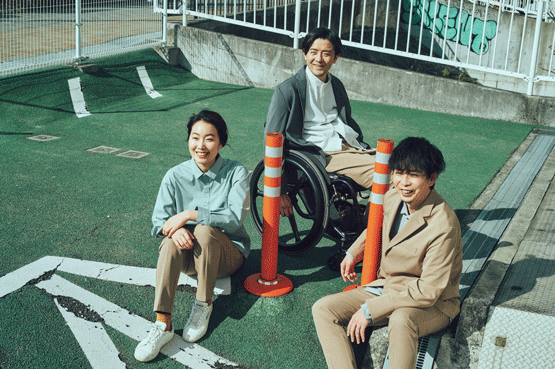

その後、作品をつくれなくなってしまったという山口氏は、2021年に『へそで、嗅ぐ』で制作を再開する。以前、障害をもつ人たちが演劇に参加できる環境をつくるワークショップを実施した際、とてもリラックスできていたことに気づき、一緒に作品づくりをすることにしたのだという。

そうして自身が制作するトリコ・Aの戯曲と、サファリ・Pの身体性を組み合わせることを試みるようになり、2021年に上演されたのが『PLEASE PLEASE EVERYONE』だ。近未来における子育てをテーマにしたこの作品は、京都市営の聚楽保育所が突如廃止となったことへの反対署名運動に山口氏が参加するようになったことが強く影響している。「子どもを守りたい保護者、当事者である子ども、市の職員など、いろんな立場の人がいて、それぞれの考えが同時には成立しないときがある。そのとき私たちはどうすればいいのか、という問いを突きつけられたように感じたんです」。

演劇創作そのもののケア性を感じてきた山口氏が、演劇創作をとおしてケアを考えるようになった、その過程を話していたように思う。

|

|

|

| トリコ・A × サファリ・P vol.1 『PLEASE PLEASE EVERYONE』(2021) THEATRE E9 KYOTO, Photo by Narihiro Matsumoto |

||

それでもなお、女性は子どもを育てる

政治学・フェミニズム理論の研究者である岡野氏のプレゼンテーションは、岡野氏自身が政治思想史の研究の過程でなぜ「家族」や「ケア」に関心をもったかについてのエピソードからはじまった。

政治学の古典のひとつであるプラトンの『国家』では、ソクラテスが最小限の国家について考えている。そこで話される人たちは、ものをつくる人(マン=男)だけ。つまり政治学の原点には、ものを生産する人しかいないのだと岡野氏は指摘する。ケアをする人のような生産しない人びとは動物あつかいされ、女性は人間と動物のあいだに位置づけられる。岡野氏は、19歳のときにこの本を読んだが、当時はこの問題に気づけないほど当たり前の認識だったのだという。

「人間は自立していて、だれにも関係せず生きられるようになった人から政治学がはじまる。そうじゃない人はだれかの手を借りて生きないといけない。この世界観に違和感をもたなかった。学問の枠組み自体が、私たちの目を曇らせているんです」。

岡野八代

政治学において、家族は一心同体のひとまとまりとして考えられる。世帯主(=なぜか夫)が家族の利益を代表しているというなんの根拠もない思想が、20世紀以上ものあいだつづいてきたのだと、岡野氏はつづける。「世帯主単位で行政が運営されるという考え方が、いまもみんなの頭のなかにある。そんな社会で、生産に関わらない「ケア」は、政治の内側ではあつかわれないわけです。だからこそ、私は政治学においてだれも考えてこなかった「ケア」を取り上げようとしたのです」[*1]。

現代社会では、自身または他者への配慮として、何者かに対するケアが重要になる。にもかかわらず、子育てや介護など、ケアは市民ができることなら果たさなくてよいものであってほしいと思われているのではないか、と岡野氏は指摘する。「ひとりで自立した人間のみによって政治が成立しているわけですから、ケアする人が政治=社会に含まれていないんですよ」。この硬直した思考によって生まれる課題を、岡野氏はいくつか提示してくれた。

・私たちの社会は、特定の考え方、態度、行動をとる「人」を要請しているが、なぜそれを自然にまかせるのか

・社会規範に沿った「人」が育つと、なぜ国家は安心しているのか

・社会で期待される「人」を育てる人(≒母)は、期待されるケアをすると、そのケア活動ゆえに、感情的であり、偏狭で、社会的には半人前扱いされてしまうのはなぜか

・そもそも、ケアをすると不利になることがわかっているのに、なぜ人は、子を育てようとするのだろうか

こうした課題に現れているような、家族・子育て・母におけるパラドクスには、かねてからフェミニストが気づき、警鐘を鳴らしている。社会における家族=家庭の重要性を女性の家事責任に結びつけるという短絡について、フェミニストが批判しつづけてきたのだ[*2]。

他方で、こうした社会と家族におけるケアにも、ある種の暴力が潜在していることを忘れてはいけないと、岡野氏は言う。「子どもにとっては圧倒的な力をもっている母は、社会的には無力なわけです。その結果、子どもに絶望感と母親嫌悪を生んでしまう。母親業にも、男性中心的・暴力的な社会との亀裂が存在するのです」[*3]。

「それでもなお、女性は子どもを育てるんです」とつづける岡野氏の言葉からは、子どもを産み育てることが社会的に不利になるという、ケアする人が政治に含まれていない現代社会に対する憂いや怒りが感じられる[*4]。そんな社会だから、多くの男性の人生設計に子育てが含まれないのだと。

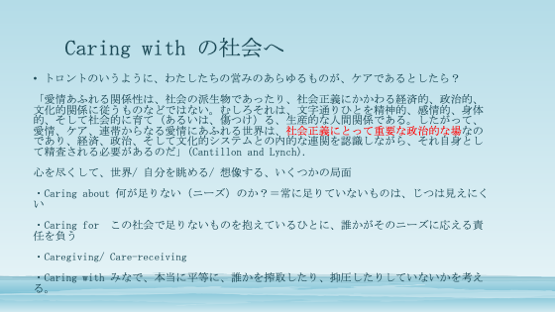

ケアを中心とする社会へ

岡野氏のプレゼンテーションの最後に、現代社会の構造をひっくり返すため、ケアを中心とした社会へのシフトが提案された。そして、山口氏の作品はそうした「足りない状況」に対して光を当てているのではないか、と話した。

この岡野氏の評価を受け、ディスカッションの口火を切った山口氏のエピソードは、とても興味深いものだった。

「今日、息子が急に「ぼくが死んだらお母さんは死ぬ?」と聞いてきました。私は「死ぬか、死んだように生きるかどっちかやなあ」と話したのですが、そのあと「残念ながら自分のためには生きられないの」という言葉が口から出たんです。なぜ「残念ながら」なのでしょうか」。

ディスカッションの様子。途中、『PLEASE PLEASE EVERYONE』の一部の映像を鑑賞した。

山口氏は、「子どもを産まずに創作活動をする人をうらやましいと思う人はいますよね。不平等性に気づけていないところがあるのだと思います」とつづける。こうした視点は、社会的な生産性への評価が歪んでいることに起因するのではないかと、岡野氏は指摘した。「女性は自分のために時間もお金も使えず、子どもや家族のために奉仕することが多くあります。つねにだれかのためを思って行動し、ケアしているんですよね。日本ではとくに、女性は時間的貧困が問題になるわけです。これまでも、時間がないことがケアすることのアイデンティティをいかにつくっていくかが議論されてきました。労働の義務のなかに、ケアの時間を含める必要があるんですよね」。

ケアはひとりでは発生しない。その当たり前の事実に、ぼくはケアを受けることの理解が社会的に進んでいないのだと思っていたのだが、ケアをすること自体が社会から排除されているのだと気づかされた。

人間の命は省略できない

ケアが複数の人たちとのあいだで生まれるのなら、人が集団で制作する演劇は、ケアという概念をとおしてどのように更新されるのだろう。

そもそも演劇は、さまざまなアートのなかでもとりわけ「人/身体」を素材に「役」を演じるという二重性と、集団創作であるという要素をもっている。だからこそ、つねに暴力性が潜在している分野だとも言えるだろう。山口氏の『私の家族』の制作で浮き彫りになった暴力性も、このことに起因していると思われる。岡野氏はこれを「自然な身体でない身体性がそこにある」と表現した。

山口氏は、演劇では役者が役として存在する以前に生身の人間であることが忘れられがちであると指摘する。だから、現場でだれかが追い詰められているほど評価される時代があったのだ。そうした評価軸を前提にすると、役者への配慮=ケアがあればあるほど、凡庸だと低い評価を受けてしまう可能性がある。この価値観からの脱却を目指す必要があるのだろう。そのヒントとして岡野氏は、政治は複数の人たちとのあいだで妥協案を探るため、むしろ凡庸であることが大事なのだと言う。「私たちは凡庸な日々を生きているのだから、そのなかにキラッと光るものを見つけることが創作に求められているのかもしれませんね」。

そうした価値観の更新ために、山口氏は制作をとおして模索をつづけている。「強権的な人に現場が従うことで成り立ってきた作品があったとして、それは何人かの人権が省略されることで成立してきたんだと思うんです。でも、人間の命は省略できないはずで、それを理解できれば、すべての人を尊重したうえで創作ができるはず。なのですが、人権を踏みにじっていることに無自覚な人も一定数います。私もどこかでだれかを傷つけていて、そのことに気づいていないかもしれない。その前提のうえで、やってしまったことを認めて謝ることのできる環境を整備して、アップデートしていく必要があるのだと思っています」。

演劇だけでない、さまざまな実践をとおして、岡野氏の言う「Caring with」の社会へ、すこしずつ、でも確実に近づいている。

岡野氏のプレゼンテーションのスライド

ケアなんて知ったことではない?

最後に岡野氏は、ケアはつねに暴力と隣り合わせであることをあらためて強調した。「ケアは、他者中心的な営みです。親密な相手の心と身体を思いやる一方、深く傷つけてしまうこともある。だからこそ、その関係性を保つために支援してもらわないといけない。ケアには広がりがあって、まわりに人びとが集まり、また社会ができて、その中心にケアがある。演劇もそうですよね。演劇的=ケア的な関係性をみんなで支援する。演劇作品についている助成金の多さを見ると、これってケアじゃんって思う。外部との接触がないと継続しないわけです。そうやってケアとともにある社会が成立するといいですよね」。

岡野氏が訳した『ケアするのは誰か?』[*5]という本の原題は『Who Cares?』なのだが、本来は「自分が知ったことではない」という意味の慣用句だ。現代社会は「特権的な無責任さ」によって維持されている、より正確にはその「特権的な無責任さ」のつけを市民が支払っているのだと岡野氏は指摘する。Who Cares? は、そうした皮肉を込めたダブルミーニングなのだ。

ぼくたちは、ケアを中心とする社会を実現するために、あるいはケア的な関係性をみんなで支援するために、ぼくたち自身がケアすること/されることに責任をもつ必要がある。そのためには、政治学的な意味で大きな環境の枠組みにおける変革が求められる一方で、ぼくたちの生活に地続きな部分での模索が重要になるだろう。そしてその実践のひとつの形態として、演劇があるのだと思う。

付け加えるなら、男性中心的な世界で生きる人たちが「特権的な無責任さ」に気づくのがむずかしいことと同時に、各人それぞれが抱える個別の辛さを理解することもまた困難なのだろうと思う。ぼくは日本に産まれ暮らす男性だけれど、外国人が異国で生きることがどれだけたいへんか、女性が社会でどのように虐げられているか、妊娠初期のつわりがどれだけ辛いかを、真の意味で理解することは、正直できない。同じ異国で生きる外国人、同じ女性であっても、まったく同じようには感じられないはずだ。そのうえで、ぼくたちはそれぞれの個別具体的な辛さを理解しようと努力をつづけるべきなのだろうか?

ぼくはこの問いに向き合いつづけるために、逃げなのかもしれないけれど、これからも「ぼく」という主語を使いつづけるのだろう。