『ASSEMBLY』は、ロームシアター京都のオウンドメディア『Spin-Off』内に設けている、新しい「劇場文化」をつくるための機関誌(WEBマガジン)です。劇場内外の多角的な視点を提供し、継続した議論を実現するために、2年間継続して3つの主題をかかげ、主題に基づく記事を公開します。

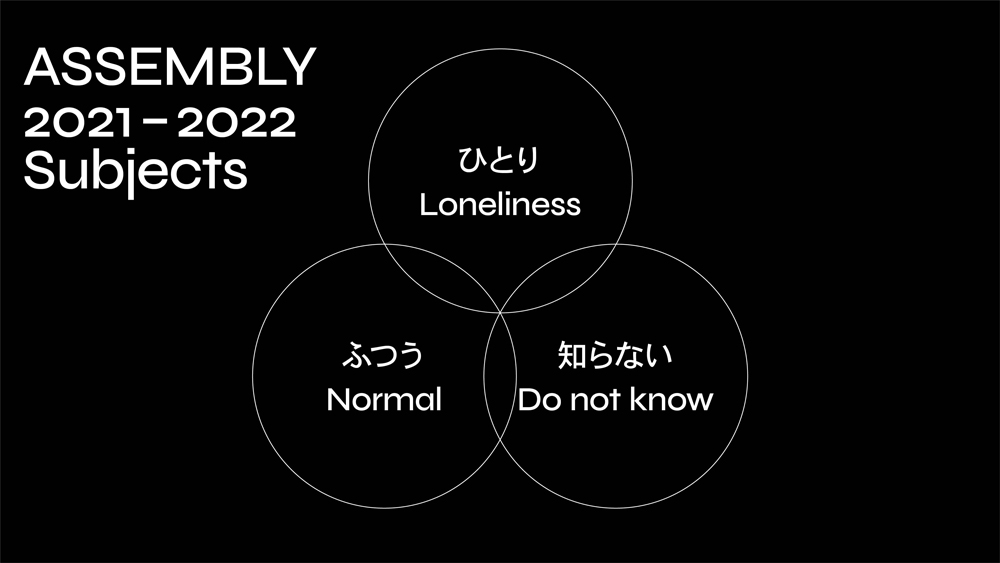

2021−22年度の『ASSEMBLY』は、「ひとり」「ふつう」「知らない」の3つを主題とし、劇場や舞台芸術作品に直接的な関わりのある課題だけでない、さまざまな観点をお届けすることで、あたらしい表現と創造への寄与を目指します。

私たちの世界は、知らないものごとにあふれている。知らない世界に触れ、既存のイシューから離れたあたらしい表現を生みだすためには、どのようにアプローチすればいいのだろう。クリエイター、インタープリター(解釈者)として活動する和田夏実氏は「一人ひとりのなかに個別の宇宙がある」と話す。その豊かさに出会い、さまざまなひととともに感覚する方法を模索する。

和田夏実

電話に出たら「もしもし」って話すとか、ぜんぜん知らない

——まずは和田さんの生い立ちについてうかがいます。ろう者のご両親のもと、手話を第一言語として育ったとのことですが、物心がついたころにはもう手話で会話されていたような環境だったのでしょうか。

そうですね。家のなかには音がほとんどなくて、手話で話をするだけ。喃語(赤ちゃんが言葉を覚える前に発する、意味を伴わない声)的なものも、手や身体でやりとりしていたようです。保育園に6か月くらいから通っていたのですが、3歳くらいまでは自分のなかで手話と発話がごっちゃになっていて、話しかけられた内容に手話で返したりしていたと聞きました。

——家のなかにはほとんど音がなかった……なかなか想像できません。

テレビも字幕で見ていましたし、扇風機のような機械の音や、水の音とかしかなかったです。本は両親とも好きだったし、漫画もたくさんありました。図鑑や漫画を読んで、その内容について手話で会話するような家庭でしたね。

——ご両親はどの程度聞こえないのですか?

両親ともに、ほとんど聞こえていないようです。コーダ(ろう者の親を持つ聴者のこと、Children of Deaf Adultsの略。聴者とは、ろう者と対比して聴覚に障害が無いひとのことをいう表現)の方に話を聞くと、呼べば振り向いてくれるくらいの聴力がある親をもつひともいますけど、うちはそうじゃなかったですね。でもよく考えると、私の両親にとって何が聞こえていて何が聞こえていないか、正確にはわからないかもしれないです……。あんまり考えたことがないかも。

——ご両親の耳が聞こえない、他方で自分は聞こえる。そうした違いを認識した当時のことを覚えていますか?

小さいころ、友だちの家で夕飯をごちそうになることがありました。友だちのお母さんが台所で料理しているわけですが、友だちと背中あわせで話をしていたんですね。うちでは顔を向かいあわせないと話せない。そこではじめて、違うんだなと認識したのだと思います。でも、生まれたときから、外は音の世界、家は音のない世界としてそれぞれを認識していたので、あまり違いを意識していなかったですね。

幼少期の和田さんとご両親

——和田さんのなかで、手話と発話は、自然と行き来するように使用されていたのですか?

どうなんでしょう。自然というよりは、ちょっと混乱していたように思います。保育園の先生は呼ぶと振り向くけど、両親はそうじゃない。すごく泣いて駄々をこねたいときも、両親のもとへ走っていって肩をたたいて、こっちを見てと直接訴えかけないと気づいてもらえない。手話は見てもらわないと話がはじめられないので、母の顔を自分のほうにむりやり向けて話していたみたいです。家にいる時間のほうが多かったので、外の世界に触れることでびっくりすることが多かったですね。外の世界に触れることで、家のなかとはちがう世界がとつぜん立ち現れる。そのことによく戸惑っていました。

——知らない世界や文化との出会いの連続みたいな。

電話に出たら「もしもし」って話すとか、ぜんぜん知らないわけなんですが、それは環境が違うからなのか、感覚が違うからなのか、わからない。いま振り返ると、音のない世界で育った私が、音の世界と出会っていった過程だったとわかるのですが、当時はわからないことの連続でしたね。

——そうした知らない世界と出会うなかで、戸惑いとの上手な付き合い方や、対処の仕方はあったのですか?

戸惑っていたとお話しておいて申し訳ないのですが、そういうの、好きだったんですよね(笑)。4〜5歳くらいのころ、自分の家が珍しい家族なのかもしれないと思ったときに、本の登場人物にも体験したことのないことが自分の人生に待っているのかもしれないと思うと、すごくわくわくした記憶があります。未知なるものや、冒険みたいなものがすごく好きだったんです。いまもそうですね。どうしようっていう状況が来るたびにわくわくします。誰も知らない世界に接している感覚が好きなんでしょうね。

他人とまったく同じ感動を追体験することはできない

——和田さんからすれば、厳密には、まったく音のない世界のことは知らないと思うのですが、想像することはありますか?

知らないといえば知らないのですが、私と家族とのコミュニケーションには、音が存在していないような身体感覚がありました。両親がどのくらい聞こえているのかわからないといいましたが、家族にとって音が重要になるタイミングがほとんどなかったんです。家族といると、自分すら音が聞こえていることを忘れてしまうといいますか。大きく視覚に頼った過ごしかたをすると、身体の使いかたとか意識のしかた、感覚がまったく変わるんです。ドアの開閉を影の動きで知るとか、空気が動いている感じで両親が呼んでいることに気づくとか。すごくささやかな、日常的な生活への意識が、視覚を中心に感覚される。だから、私が聞こえているかどうかも関係がなかったんです。私が音の世界のことを両親に翻訳しようとするときも、バイオリンの音はシャワーの水の粒が爪に当たる感じとか、不協和音はくつ下が濡れた感じに近い、みたいに説明することはありましたが、そもそも音が日常生活において重要なものにならないので、究極的にいうと、あまり興味がなかったですね。

——知らないけれど、身体を通して感覚しあっているような状況でしょうか。異なる世界間でのコミュニケーションのなかで、どうしても伝えきれない、翻訳できないことはありますか?

たぶん翻訳できてないことのほうが多いと思います。たとえば、春口さん(聞き手)がこれまでに経験してきた世界やできごとを、私が同じ場所で同じように体験したとしても、そのときの印象や感動はやっぱり違っていて、すべてを追体験することはできない。あらゆる認識を共有できていても、最後の最後には知らない領域が残ります。そこにある、ある種の諦めのようなものが、翻訳における「解釈」にあたるのだと思います。知らない、わからないという諦めを、私とは違うからコミュニケーションをやめよう、じゃなくて、わからないけどそういう世界があるんだという尊敬の念を抱いたり、どこを頼りにすればすこしでも想像の余地があるんだろうと考え、解釈すること。そうして知らない世界を私たち自身にたぐり寄せることが重要なのだと思います。そしておそらく、身体を通した感覚の共有は、その方法のひとつなのではないでしょうか。

——いま世の中は分断が深まっているとよくいわれますが、そもそも世界は違っているんだということにどこまで意識的になれるか、そしてそこから知らないことに自ら踏み出していく姿勢をもてるかが、分断を乗り越えるうえでも大事なんだなと思いました。

大学生のとき、母がSkypeにハマっていたことがあります。ユーザー名の最後にろう者を表す「deaf」(ろう者を指す英語)をつけると、世界中のろう者とオンラインでつながれる、という裏技みたいなものがあったんです。それであるとき、母がパレスチナのろう者の方とSkypeでお話していました。じつはそのすこし前まで、私はパレスチナまで行って、現地の方にパレスチナ問題についてインタビューしていたんです。でも、日本人の私たちと、何年も身に迫る問題として感じている現地の方では、温度差がはっきりと違っていて、なかなかお話をうかがえませんでした。ところが、母と一緒にSkype越しで話をすると、かなり深いところについても質問に答えてくれました。これはオンラインであるということ以上に、コミュニケーションをとるひと同士の要素の問題だと思います。私はパレスチナに、日本人という要素をもって行った。けれどそれは私のもっている要素のひとつでしかなくて、ゲーム好きの要素を見せていたらもっと仲良くなれたかもしれない。異なることを意識しつつも、どこかに同じ要素をもっているはずで、その部分を起点にしてコミュニケーションできるといいんじゃないかな、と思うんです。知らないひとや知らないものを単純に意味づけしてしまうことは、こちらから見えていた側面でしかなくて、近づいていくともっと複雑性をもっていることがわかる。そこにはきっと、共通性が見いだせるはずです。

私とあなたのコミュニケーション

——大学進学時、あらためて手で表現することの可能性に惹かれ、視覚身体言語の研究をはじめられたのですよね。どのような気づきがあったのでしょうか?

私は日常的に手話で会話していただけだったのですが、大学に入る直前に、手話ポエムという表現があることを知りました。日常言語だった手話とは違う、手話を使った芸術表現に出会って、シンプルに美しいと感じたんです。手話という言語自体がもつメディアの可能性を感じました。他方で、私にとっての手話は家族や海外から来るろう者や友人との関わりの中で育まれてきた言語。たとえば日常的に使っている手話のなかには、両親と私のなかでしか伝わらないホームサインと呼ばれるオリジナルの表現もあったりします。言語を総体として語ることはむずかしく、その特性のなかの視覚と身体を活用するメディアに着目して、視覚身体言語と呼び、そのメディア自体について研究してみたいと思いました。私の関わりのなかで形成されてきた、視覚と身体を扱う言語として考えてみたいのです。

——すごく個人的な、私とあなたのあいだにおけるコミュニケーションの可能性についてのお話のように感じました。和田さんの活動は、私とあなたのコミュニケーション、それ自体の可能性を深めようとしているのか、それともそうした個人的なコミュニケーションを他者にも伝わるものに展開しようとされているのか、どちらでしょうか。

それぞれ両方に取り組んでいるような感覚です。前者は、あるコミュニティや個人との関係のなかで、視覚身体言語や触覚、感覚の可能性を開拓していくこと。3年ほど前から「異言語Lab.」という組織に所属しているのですが、ろう者の方が7割くらいのコミュニティで、スタッフみんなで手話や視覚的に伝達しあうことのおもしろさをディスカッションしながら、展示企画にしたり、ゲームをつくったりしています。こうしたコミュニケーションからなる発見は、文化の共同体のなかでしか成立しません。感覚を共有していないとたどり着けない表現世界はあると思うので、ある種「つくることの当事者研究」のようなものなのかもしれません。それぞれに発見したあたらしい世界を、つくることを通して実感化していく作業なのかなと思います。

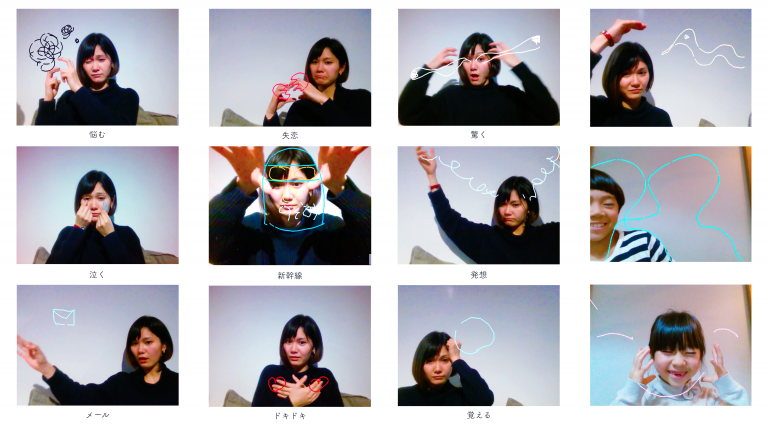

異言語Lab.が開発したコミュニケーションゲーム「SHAPE IT!」

——知らない世界を開拓していく活動ですね。

後者は、そうして得られた実感を、遊具のようなかたちで他者に開いていく活動です。個人のなかにある感覚を遊びや遊具のようなものとして表現することで、自分たちの身体を通した異なる世界として見えてきます。私が小さいころに体験した、音の世界と音のない世界の違いを意識するようなものかもしれません。手話通訳していると、一人ひとりのなかに個別の宇宙があるのだなと感じます。その豊かさに希望を抱いているんです。遊具や遊びを通して、そのひとらしさに出会いたいと思っているのでしょうね。

——遊びや遊具として表現されているのは、身体の動きを通してコミュニケーションがとれるからでしょうか?

そうですね。参加者の身体を通して、主体性が立ち現れることが重要だと考えています。鑑賞者になるのではなく、参加者自身が主体になる、そうした状況に出ていかない限り、知らない世界を実感できない。だから、身体を通して主体性を実感できるよう、遊びのルール設計をしています。

——コミュニケーションと身体性は、具体的にどう関係するのでしょうか?

身体を使ったコミュニケーション、あるいは映像的なコミュニケーションには、それ自体がもっている余白みたいなものを感じるんですよね。たとえば、ろう者のパフォーマーである友人の南雲麻衣さんと手話で話しているときに思いつく発想と、音声言語での発想にはすごく距離があります。単なる冗談でも、向こうにあるものを取りに行くのが面倒だから、手を切って取ってきてもらおう、と手話で話したりするのですが、音声言語ではそんな発想にはたどり着けないように思う。逆にいえば、通訳として視覚身体言語と音声言語のあいだを行き来するときに、まだまだ伝えられる余白が残っているなと思うんです。音や言葉での世界と、身体を通してしかたどり着けない世界、さまざまな世界が優劣なく存在して、それぞれに特性のあるコミュニケーションや表現の方法があるはずなんです。そのことを、私自身が実感していて、そういった感覚の先の表現にこそ、なにか信じられるものがあるような気がしています。

南雲麻衣さんと協働し開発したコミュニケーションツール「Visual Creole」

知らない世界に触れる方法

——和田さんはクリエイターとしてもさまざまな作品を制作されています。どの作品も、日常的な感覚を通して、それまでは意識していなかったあたらしい「知らない」世界に触れられるような作品だと思います。「まだ誰も知らないものをつくる」ときに意識されていることはありますか?

小さいころから、私の中の体験に宝物がある、という感覚がありました。まだ社会に認識されていないけど、絶対にここに宝物がある。たぶんダイヤモンドなんですけど! すごくきれいだと思うんですけど! と訴えかけるんです(笑)。けれど、それを宝石だとは知らないまま、俺にとってはゴミだよ、というひとももちろんいて。学生のころは何度も傷ついていました。宝石をいろんなひとに知ってもらえる方法を探して、いまももがきつづけているように思います。そのために、そうした固有のなにかを宝物だと信じることから価値を発見していきたいと思っています。一人ひとりの世界の見方や捉え方自体に様々な宝物や価値があり、それを信じてくれないひとの数が増えたりすると、世に出すことが正しいか、わからなくなることもあるのですが、でもそれをダイヤモンドだと信じられるひとたちがいれば、どんなプロジェクトでも実現できると思うんです。これってダイヤモンドだねっていいつづけること、価値を探しつづけること、そこで得られることを信じて、活動していきたいですね。

——評価軸と合わせて宝物を提示する、という感覚でしょうか?

評価軸というか、究極をいうと、歴史を無視してでもこれっておもしろいじゃんっていえるかどうか、のようにも思います。もちろん、歴史を知っているからこそ得られる価値はありますし、そこへの敬意と学びは続けていきたい。白鳥の存在を知っているから、ブラックスワンに出会ったときの衝撃が大きくなる。でも一方で、そもそもの歴史の紡ぎ方自体が歪であるともいえると思います。音声言語主体の社会が背景にあるけれど、たとえば社会が視覚身体言語主体になったとしたら、人間はどうなっていたのだろうと考えることができる。歴史のなかで、さまざまな世界や宇宙をもったひとたちがいて、その世界はもしかしたらこの世界と重なるかもしれない、と想像する。私が日本人であるだけじゃないように、ものや世界が複雑な生態系をもったときに、さまざまな角度からのアプローチが生まれて、世界自体が耕されていく。そうやって知らない世界が見いだされていくのでしょうし、身体を介して共創されることで、いろんなひとが触れられるものになっていくのだと思います。

——興味深いお話、ありがとうございました。最後の質問です。今後やりたいこと、知りたいことはありますか?

私自身の関係も含めて、社会のなかから、やっと不要なバリアが少しずつなくなってきたなという気がしています。バリアを取り除かなくても、自然な状態から関係をつくりはじめられるようになったので、そこからさらに耕していくフェーズになっていくのだと思います。それをどう絶やさずに、枯らさずに、耕しつづけることができるかを、つくりながら考えていきたい。そうやって、知らない世界を知り続けていきたいですね。そのためには、これまでとは異なるアプローチ方法を獲得する必要があると思っています。自分の宝物と他者の認知がクロスオーバーした、そのさらに先へ行けるかもしれない。そんな期待を抱きつつ、いまはまだ知らないあたらしい世界が日常になった社会が、20年後30年後にどう変わっているのか、そうした中長期的な視点で社会を耕していきたいです。