左:小山田徹さん、右:藤原辰史さん

これまでどうして、会わなかったかが不思議なくらい。

冒頭で小山田徹さんがそう言うと、藤原辰史さんもうなずいている。

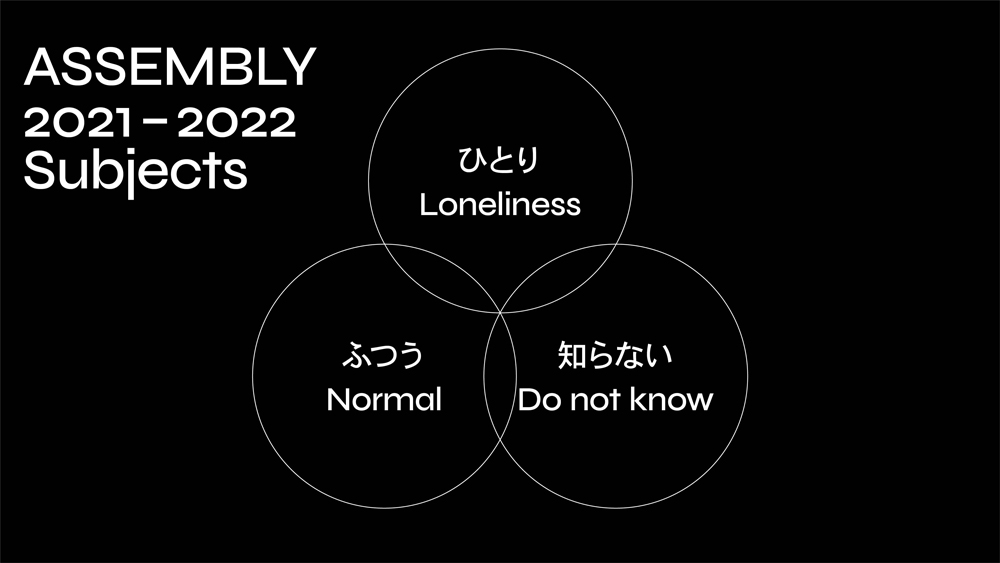

ロームシアター京都で2022年2月20日に開催された「「いま」を考えるトークシリーズ Vol.17」は、「「縁食」のススメ- ゆるやかに集うコミュニティの可能性」をテーマに、藤原辰史さん(京都大学人文科学研究所准教授[食農思想史])と、小山田徹さん(アーティスト、京都市立芸術大学美術学部教授)の対談が行われた。

藤原さんは農業史や食の思想史の研究者であり、子ども食堂、地域食堂など、さまざまな食の場をフィールドワークしている。「縁食」という概念を打ち出して、食を通した人と人の新たな結びつきを探っている。一方、小山田さんは、アートを入り口に人が集う場を立ち上げ、コミュニティを作り出してきたアーティストである。小山田さんが立ち上げてきた場は、「縁食」の場でもある。誰もが出入りやすく、強制もない。目的があるわけでもない。そして、その場に集う誰もが、あらゆる属性を問われない。多様で、ゆるやかなつながりだ。

対談の核となるのは、藤原さんの近著『縁食論――孤食と共食のあいだ』(ミシマ社、2020年)である。まずは、藤原さん、小山田さんの順に、それぞれの思考と実践を語ることから始まった。

机上とフィールドワークの往還から見い出した「縁食」と「弱目的性」(藤原辰史)

食という広くて深い領域に、藤原さんは実に多くの視点から分け入ってきた。

多数ある著作のタイトルにも、そのことは表れている。2006年の『ナチス・ドイツの有機農業』、2012年『稲の大東亜共栄圏』、2013年『ナチスのキッチン』、2018年『給食の歴史』、2019年『分解の哲学』、そして2020年の『縁食論 – 孤食と共食のあいだ』。ナチスドイツを農業から捉えなおし、20世紀前半のドイツをキッチンから考察し、「分解する行為」を土台にして社会を変革する道筋を探る。給食について「みんなで食べる」という本来的な目的まで遡り、今一度考察してみる。そして、人と人が食を通じてどんな関係性で居られるか、「縁食」という言葉で描き、提案していく。

では実際、縁食とはなにか。藤原さんはフィールドワークした事例を取り上げ、具体的に示していった。

そのひとつが、ばんざい東あわじ(大阪)である。「おばんざいコミュニティセンター」のような場所で、大阪市東淀川区にある古いマンションの半地下で営まれている。地域住民が持ち寄る余った食材などを中心に、毎日数種類のおばんざいが提供される。ここで食べてもいいし、持ち帰りもできる。価格は1グラム1円、500グラム500円。ただし、それが上限で、500グラム相当の容器は好きなように使って良いとされ、超過分は無料となる。

縁食の提案のひとつに「あらゆる必需品(特に食、住、水、空気)から商品の枠組みを外す運動」があるが、ここでは食材の廃棄の減少、食べ物の無償提供などが、ユニークな楽しいかたちで提供されている。

「食べるという行為はケアにもなるんです。家族以外の人とも、あまり強い関係でなくとも、ゆるやかに食を囲めるような場所のありかた。たとえば子ども食堂とか、そういう場所を作ることも含めて、『縁食』という言葉をつくって研究しているんです」。

16時くらいになると、小学生がやってくる。お父さんお母さんが帰ってくるまで、何か食べたり、宿題をしたりしながら、そこで過ごす。やってきた大人たちが、勉強を教えたりすることもある、という。縁食のキーワードのひとつに「弱目的性」がある。藤原さんの造語で、どんな動機でそこを訪れてもよい、といった目的を問わない場のありかたをいうが、ばんざい東あわじは、その弱目的性が多層で実現されている場なのだろう。

アート×コミュニティの共有空間「カフェ」と「焚き火」(小山田徹)

小山田さんがこれまで行ってきたのは「共有空間を、美術という入り口から創り出すこと」である。共有空間とは「場」であり、そこに流れる時間も含む。

インディペンデントのアートセンター「アートスケープ」(1992 年)から始まって、2週間に1回、京都大学YMCA地塩寮で開いたオールナイトのパーティー「ウィークエンドカフェ」。そしてコミュニティカフェの走りである「バザールカフェ」。それぞれが社会実験的な試みだった。問題は当然のごとく生じる。アートスケープの敷居の高さ、ウィークエンドカフェをめぐっての制度との攻防、百年を経た洋館を用いたバザールカフェの全面改装‥‥‥。

その都度、対処を考え、継続するための工夫を重ねる。小山田さんがやりたかったのは、むしろそこだったのかもしれない。そのなかで、予期せぬ変化も起こった。

「お客としてウィークエンドカフェに来るでしょう。カウンターに入りたい客って多かったんですよ。細かい労働があったほうがその場にいやすいから、誰かがこぼしたものを片付けるとか、みんなマスターになりたがる。気づいたら全員がマスター経験者。準備から片付けまで自律的にできる。運営とお客さんを分けて考えていたんですが、それがなくなっていたんですね」。

それをふまえて、バザールカフェの改装作業においては、「誰にでもできること」を実現していていった。

「まったくの素人である、手伝いたい人にどう頼むか。そのデザインをわたしが考えるんですが、それがなかなか難しい。ひとつには、プロの仕事を見学してもらうんですが、プロの技に感動する人がたくさんいる。そうすると、プロの方も喜ぶんです。普段は職人は分業で、そんなふうに感動され、ありがとうといわれることがないですから」。

この過程を楽しいと感じた人が、現在もボランティアスタッフとなって、バザールカフェに関わり続けている。いっぽう、プロの職人たちも、快くメンテナンスしてくれるという。「楽しい」と思えるメンバーが集うことで成り立つ場なのだ。

もうひとつ、小山田さんが立ち上げてきた場として「焚き火」がある。その日、その場で火を焚き、火にあたる。言ってしまえば、それだけのプロジェクトだ。

「わたしの焚き火のポリシーは小さいこと。小さい焚き火は最古にして、最小、最強のコミュニティです。人間は火をコントロールし、火の前で過ごしてきた生物。火の前にいると穏やかになったり、何か焼きたくなったりする。年齢を問わず、人類の心の何かにさわれる要素があると思うんです。大きな火は陶酔感が強すぎる。同じ幻想を見るような感覚で、うまく使うと、ナチスのプロパガンダのように手段として使える強力な武器にもなる。わたしの場合は7人くらいです。その中にずっといるとしんどいから、隣にもいくつか火がある。10個ぐらい。いくつかの焚き火を行ったり来たり。それがちょうどいいな、というところにたどり着きました」。

「自律」と「同時にいろいろする」

藤原さんと小山田さんの思索と実践は、本質的なところで通じ合っている。

焚き火は縁食の原点である。出入り自由で可変的、目的を定めない。このような中間的な場を作り出してきたのが小山田さんなら、藤原さんはそうした場に入って、新たなコミュニティのありかたを探っていると言えるだろう。

トークの後半の対話に、小山田さんの話を受けて、最初に藤原さんが出したキーワードは「自律」と「同時にいろんなことする」であった。

藤原 これまでの小山田さんの活動の背景には、「自律」という言葉があるように思いました。いまの社会は「自律」が生まれにくい、と考えておられたのでしょうか。

小山田 わたしは美術活動や思想活動をするにも仮想敵があって、資本主義なんです。現代の暴走しがちな新自由主義に抗いたいという気持ちがあるんですね。

現代は、お客さん、消費者と経営者、運営者の区別をつけないと、経済がまわらない。客は客のままなのか、という疑問がわきますが、クレームが多いために、境界が曖昧なものを避けるようになっていますよね。子ども向けのワークショップなんかもそうで、クレームが生じないよう用意されすぎている。怪我しないようにとか、抵抗感のあるものを組み込めない感覚がはびこっているような気がします。それが外された瞬間に、自律的に何かが立ち上がってくると思うんですね。それは与えられるものではなく、他者が用意するものでもない。子どもに獲得感ができるとしたら、それは自律的に得たと言えるのではないでしょうか。

僕が始めたウィークエンドカフェは、商売ではなく、ホームパーティーだった。しかし、店のマスターと客、という関係性ではなく、誰もがマスターになれる、というところで、思いの外いろんなことがちゃんと立ち上がってきたんですね。それを自律的という言葉に代えているような気がします。

藤原 わたしたちは法律であるとか、勝手にこれ以上踏み越えられないと思って、勝手に我慢していますけど、実は子どもってそんな簡単に大怪我するわけではなくて、まわりの大人がフォローしてくれたりもする。危険に対する過剰反応がありますね。また、カフェをやるとしたら、衛生のことや、もし誰かがお腹痛くなったら責任は、とか考えてしまいますけど、誰もがマスターの状態だったら、全員のマターになるので資本主義的分業の消失ですね。

小山田 分業はひとつありえることだと思いますが、そうではない仕事があっていい。仕事の全体に関わりたい人っていると思うんです。そして、一昔前の農村なんかには、何でもできる人がいた。生活力が高かったんですね。今は、社会の制度がサラリーマンに向けて作られています。サラリーマンの仕事は分業ですよね。

藤原 今ちょうど僕は、岩波書店の仕事で20世紀前半の歴史を見渡す仕事をしているんですが、ひとつのキーワードはテイラー主義、あるいはフォーディズム、つまり労働の効率化・労働純粋化があると思うんです。そこに欠かせないのが観察者とストップウォッチ。労働中はおしゃべりしない。休憩時間に食事を摂って、おしゃべりをする。

小山田 僕の奥さんは洋裁教室をしているんですが、その様子を見ていると、手を動かしながら、みんなめちゃめちゃ喋ったはる(笑)。びっくりするくらい。そうして誰かと、うっすらと話をすることを楽しみにしているのかな。

藤原 かつて、自宅で機織をする方の仕事って、ラジオを聴きながら、子ども背負って、縁側でやっておられるんですね。かたん、かたんとしながら何通りかのことを同時展開。いろんなことをしながら見ている。今日のもうひとつのキーワードは、同時に何かする。いろんなことをしながら、ですね。

小山田 哲学者の鷲田清一さんが言っておられますけど、人類は生存に必要な技術を他者に預ける時代になってしまった。死ぬこともケアも育児も、他者にお金で預けて、専門的にやってもらう。ジェンダーの問題とか、女性だけに負担が多い点は是正されたほうがいいけども、家庭労働、生活労働が自他で分断されているというのは、今は必要な措置かもしれないけど、何かを失うんじゃないかという危機感を感じます。

家庭科を教育の中心に / 食堂付属大学

藤原 わたしの持論としては、学校教育で、家庭科の時間をあと5倍くらい増やすべきだと思うんです。今は主要科目の端っこにありますが、衣食住のすべてに関わることが本当は学問の中心にあるべきだったし、それを中心においてみたら、ものすごく楽しくなるんじゃないの、ということを考えてほしいんです。

今の男性中心的な経済学だと、何かに欲望して対価のお金を払って、何かの刺激を受けて、インセンティブで誘導される、というのが経済学で重要な言葉なんですね。僕はインセンティブってすごく嫌いで、わたしたちはこうやったからこう動く、と誘導されたくないぜ、という気持ちがあるわけで。

小山田さんの試みを拝見していると、みんな好き勝手にやりながら、いつのまにか、集いのかたちがゆっくりできあがっていく、というものですよね。基本的にはゆっくり、いろんなことを同時展開で見ていくというのは人間の本質的なことだったのに、ここでは藤原は論文を書きなさい、ここでは学生を指導しなさいという具合に、いつのまにかわたしたちは空間ごとにインセンティブに動かされているモデルになっているんです。そこにもう一度家庭学(家庭科)を逆襲させて、組み直したら 経済学、社会学、政治学も全然違ったように見えるんじゃないか、と。

小山田 家庭科と美術で、すべての科目を全部やる、というのをやってみたくなるよね。可能だと思うんですよね。

そういう大胆な改革をすると、学校が楽しくなるんじゃないかと思います。先生方は大変だけど。

藤原 根本から変えなければいけないんですが、たとえばレシピ本をみんなで作る、とか。そうすれば国語も科学も、全部入ってきますよね。写真の撮りかたとか。この食材はどこから来たんですか、とか社会も。社会も歴史も、本来楽しいもののはずなんですが、現状は残念ながらそうじゃないですから。

そして、これも持論なんですが、大学は食堂に付属すべきだ、という考えです。「食堂付属大学」というのを滋賀の方とやってるんですね。ここも火が中心となるんですが、ストーブを持ってきて、火を囲みながら、まずごはん。ごはんを食べてちょうど眠いときに、わたしが話す。わたしのアルファ波で、みんなやられていく(笑)。わたしは学生を寝かせるスペシャリストですから(笑)、そのあとの大事な場面。歌い踊る。火があるところには、だいたい楽器がある。

小山田 それにぜひ、交ぜてほしいな。今、わたしは京都市立芸大美術学部の学部長をやっているんですが、「食堂大学」って、ひとつのビジョンとして考えていることでもあるんです。大学だけじゃなくて、子どもも学生も先生も、みんなでごはんを食べる場を作りたい、と思っていますから。コロナでそれができなくなっているけれどもね。焚き火をして集まることができないって寂しい社会ですよ。焚き火、ロームシアター京都でもやりましょうよ(笑)。いろんな障壁をクリアする方法なんて、いくらでもあるよ。

公共空間のルール生成

小山田さんの提案を受けて、司会進行のロームシアター京都・松本花音さんがおふたりに質問を投げかけた。場所を使うにはルールをいかに作ればいいのか。何を禁止するか、しないか。どんなことに留意したら、場を発展させていけるのか。

小山田 たぶん、小さい焚き火は、人間の行動を誘発する、アフォードする何かがあるんですよ。火が消えそうになると、上手に何かを足してあげるということを誘発するし。大きな声で支配的に話すと周りの人が辛くなるのがすぐ目に見える。それらが誘発するものをルールとして、上手に文言化できたり、表に出せるといいのかな、と。

料理もそうですよね。順番間違えたりすると、おばちゃんたちが怒る。順番違うよ、と。それは食材が持っているアフォードですよね。そうして、もう一度ルールを見つめなおす。細かく見ていくと、なぜこのルールができたのか、あるいはこのルールが必要なのか、などを考えられる。決めたことを最初から守りましょう、というのは違うと思います。そういうものがない状態から、立ち上がってくるような状況を自分たちで作っていけたらいいんじゃないかな。

藤原 面白いですね。今のお話は大賛成で、今日学んだのは、芸術といえば許してくれることが多い、ということ(笑)。たとえば、ここをアート生成空間であり、ルール生成空間とするんです。ロームシアター京都で小さな火を囲み、わたしが「真っ暗な空間で考えたい、ごはんを食べたい。視覚以外で感じる縁食スペースを作ってほしい」と頼むとして、もし火のある空間を作るとしたら、みんなで話をしながら書き留めて、ルールみたいなものを作って、プリミティブに共有していけたらいいですね。上から降ってくるルールじゃなくて。そういうシーンを見てみたいと思います。

小山田 ルールを決めるっていうのは家父長制的な構造がありますよね。上部組織があって、下部組織は面倒くさいから上が決めてくれ、ということになっちゃったんですよね。でも、本来は公共空間って、それぞれの私的財産を供出しあって作ったものなんですよ。財産というのは金銭的なことだけではなくて、時間や労働もそうです。今は税金なども自動的に引き落とされるから、自分たちが供出しているという感覚が薄まっている。公共というのが先にあって、公共から降ってくるものに対して文句をいったりしている構造ですが、そのほうが為政者にとっては便利なんです。

でもちょっと昔、それぞれの地域が下から積み上げていく、自分たちが決めていくということも多かったと思いますね。

町内会の集まりって面倒くさいじゃないですか。大変なんですよ、話まとめたりするの。それぞれの分断した生活があって、その分断に私的介入がしにくい。昔みたいに風通しが良くないんですよ。それを、縁食といわれるような活動を通じて、もういちど作り上げていく。そういう感覚がいま、僕たちに必要なんだと思いますね。

ゆるやかで、目的は特に定めず、いくつかのことが同時に進行する。

縁食の輪郭はぼんやりとしていて、声も小さく控えめだが、とてもラディカルだ。そんなことできるわけない、というような提案にも、まず身近なところから、ひとつ、ひとつハードルを超えていくことで、じわじわと近づいていく。家庭科を中心に学校で学ぶことも、台所を中心にした大学も、そしてロームシアター京都で火を焚き、みなで囲むことも。

縁食とは、それらをゆっくりと、したたかに育んでいく動きそのものでもあるのだろう。