ロームシアター京都で2024年2月23日(金・祝)に開催する、能シテ方・金剛流による特別公演『≪継承と創造≫“魅する舞金剛”』。「舞金剛(まいこんごう)」と称される、金剛流の豪快かつ華麗な芸風に迫る本プログラムを、より深く楽しむための関連イベントとして、2023年12月8日(金)に特別講座「“舞金剛”の魅力と、その起源」が行われた。ゲストに金剛永謹氏(金剛流二十六世宗家、人間国宝)と金剛龍謹氏(金剛流若宗家)、進行役に能楽研究者 中嶋謙昌氏※を迎え、レクチャーやトーク、実演などを通して、金剛流の芸風の起源や特徴、公演の見どころに迫る貴重な機会となった。後半では、公演で空間演出・美術を担当する大舩真言氏が加わり、現在進行中の演出プラン、宣伝ビジュアルに込めた想いが初めて明かされ、本番への期待がさらに高まるひとときに。本レポートでは、当日のトーク内容を中心としたダイジェストをお届けする。

*当初、進行役は天野文雄氏を予定していたが急病のため中嶋氏が登壇する運びとなった。

第1部:歴史と実演、映像資料から読み解く「舞金剛の真髄」

室町時代から続く日本の伝統芸能・能楽。金剛流は、能の創成期以来の歴史を持ち、法隆寺に仕えた猿楽座「坂戸座」を源流とする流派。能楽シテ方五流のうち、宗家が東京以外に居住する唯一の流儀でもある。本講座ではまず、中嶋謙昌氏のレクチャーによって「舞金剛」と称される芸風の具体的な特徴とその起源、時代による変遷がひもとかれた。

中嶋氏によれば、「舞金剛」で表される金剛流の芸風には、「豪快」と「華麗」という対照的な2種類の演技が含まれるという。2012年刊行の『能楽大辞典』(筑摩書房)でも、①「舞金剛」の通称に象徴されるように、謡の詞章に即した型が多く、他流にはない離れ業のような大胆な型が随所に見られるが、現在は伝来の型は残しながら風としては堅実で柔らかな印象が強くなっている ②謡はすなおに謡うことを流是としており、下掛(しもがかり)特有の低音の力強さを利かせるが、節扱いは観世流に近いことが記載されている。なお、「舞金剛」という形容は少なくとも昭和初期には既に使われていたという。

続いて、金剛流歴代の家元や役者が、どのように評されていたかが紹介された。能の創成期、世阿彌の談話を息男・元能が筆録した『申楽談儀』(永享2年、1430)には、「金剛は、嵩ありし為手(して)なり」とあり、当時の名人として知られた金剛権守の芸は「嵩(かさ)=重量感(重厚感)」があることで、高い評価を受けていたことがわかる。一方、中興の祖・七世 金剛氏正(1507-1576)は「鼻金剛(はなこんごう)」の異名を持つ、鼻にできものがあった大男で、豪快な芸風、宙返りなどの曲芸的な演技を得意としたという。江戸前期、元禄時代を生きた十五世 長頼(1662-1700)は「足早又兵衛(あしばやまたべえ)」と称された名人。スピーディーな早業を得意とし、数々の逸話も残したという。

明治・大正期では、西日本を代表する名手として活躍した金剛謹之輔(1854-1923)が名高い。謹之輔は金剛宗家(坂戸金剛家)の弟子家筋で、宮中に奉仕した京都・野村金剛家の役者で、鮮やかな型、ダイナミックな舞を得意としたという。なお、謹之助の没後に坂戸金剛家が断絶したため、彼の息子(初世 金剛巌)が宗家を継承し、現宗家である金剛永謹氏、若宗家の龍謹氏の系譜へとつながっている。このように代々の名人を振り返ると、江戸期までの金剛流は、早業や曲芸など視覚的な演技を得意とし、近代以降は、動きのキレや美しさに磨きをかけることで、芸の幅をより豊かに広げてきたことが分かる。

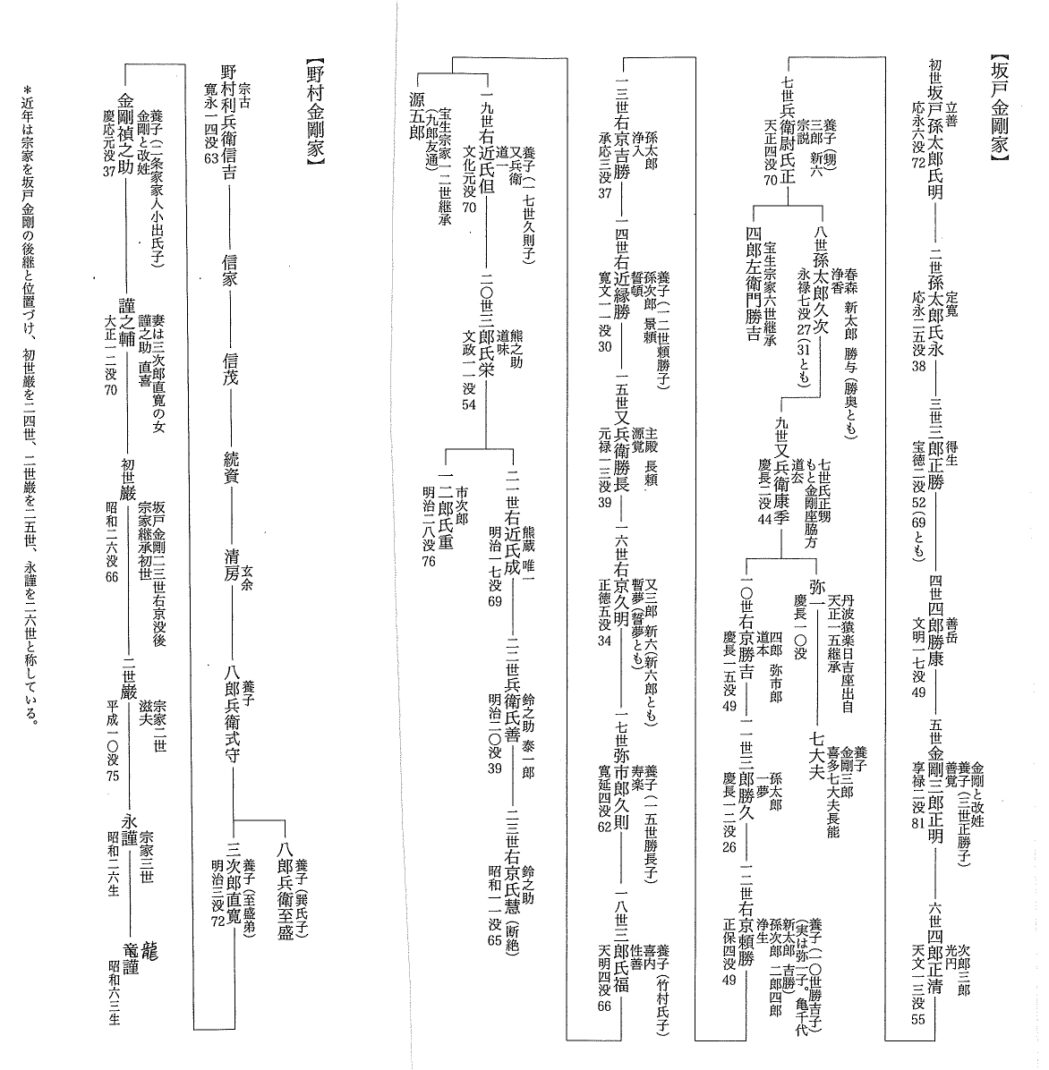

金剛家系図。猿楽・坂戸座を源流とする流派で、五世から金剛姓を名乗る。1936年、金剛右京の死去による坂戸金剛家の断絶後、弟子家筋である野村金剛家(京都金剛家)の巌が金剛流家元(初世)として宗家を継承。

中嶋氏のレクチャーを受け、現宗家の永謹氏は、「金剛流は他流より舞の型の数が多く、必然的に動きが多くなること、さらに舞自体が大きいことも、“舞金剛”と呼ばれる特徴に影響しているだろう」と語った。若宗家 龍謹氏は、かつての坂戸金剛に見られた軽業は、『土蜘蛛』の特殊演出など*一部の演出に残っているものの、現在の流派が誇る点は、むしろ “舞の鮮やかさ”にあると言及した。その例として、唐物の「楽(がく)」のような足拍子を多用したノリのよい舞があるという。さらに金剛流の舞の特徴は、優雅な舞や謡を見せ場する「三番目物」でも発揮されると中嶋氏。永謹氏も、老女物のような静かな曲でも金剛流では他流に比べ「舞っている感覚がある」とし、金剛流は長い歴史の中で舞の要素をさまざま研究した中で、独自性を見出してきたのだろうと語った。

一方、能の声楽部分である「謡」も舞にとって欠かせない要素だが、金剛流の謡にはどのような特徴があるのだろうか——。永謹氏は、座の成り立ちとして「父を金春流、母を観世流とする」と代々伝えられてきたとし、現在の謡も実際に、金春流のように重厚な低音を効かせた「下掛り(しもがかり)」と、観世流のように明るく華やかな節回しの「上掛り(かみがかり)」の両方を合わせ持っていると語った。また、金剛流は舞の華やかさが際立つ流派だからこそ、「謡はできるだけ素直に、シンプルに謡うのが信条」と永謹氏。龍謹氏も、代々の先生方から「金剛は舞の型が多く、派手で見応えがあるため、謡まで凝りすぎるとしつこくなる。素直に謡うのがよい」と教わってきたと続けた。

*『土蜘蛛』の小書 千筋之伝では、前シテが高欄を越えて一回転するアクロバティックな“高欄越し”が行われる。

実演の様子

続いて、宗家と若宗家による仕舞の実演が行われ、金剛流が誇る「舞金剛」を目の前で体感する贅沢な時間に。若宗家 龍謹氏が演じたのは『海人 玉之段』の後半。一人の海女が使命とわが子のために、海中の竜宮に奪われた宝珠を奪還するのと引き換えに命を失うドラマチックな山場で、当然“舞どころ”でもある。特に、海女が自らの乳房をかき切り宝珠を隠し、命綱に引き上げられるシーンは圧巻。日常の所作も取り入れた、極めて写実的な舞の中で、龍謹氏らしい鮮やかでキレのある動きが際立っていた。

一方、宗家 永謹氏が演じたのは『羽衣』のキリ(物語のラスト)。漁師に羽衣を返してもらった天女が、月宮の様子を表す舞を見せ、やがて空へ舞い上がって消えていく幻想的なシーンである。金剛流のキリは他流と比べて所作が多いため、「華やかなやわらかさ」が見てとれる点も特徴と中嶋氏。永謹氏が得意とする、ゆったり優雅な舞と相まって、金剛流らしい優美さが体感できる演目であった。

実演後には、大正元年(1912)に京都・佛光寺で撮影された、金剛謹之輔の演能の映像も上映された(アルベール・カーン美術館所蔵)。この映像は、現存する最古の演能映像であり、無声・モノクロながら『羽衣』『橋弁慶』『小鍛冶』『隅田川』『望月』の5演目の断片を観ることができる。当時58 歳、円熟期に達していた謹之輔の舞は躍動的でキレがあり、型も大きくて華やか。この100年前の金剛流の舞と、流儀の流れを受け継ぎながら、大きくゆったり優美に舞う永謹氏、若々しく小気味良い龍謹氏の舞を続けて観ることで、華麗さと豪快さが共存する金剛流の舞の系譜がはっきりと浮かび上がってくるようであった。

第2部:≪継承と創造≫“魅する舞金剛”の空間美術について

本公演は能舞台のない劇場での開催となるが、これを仮設舞台ととらえず、劇場ならではの舞台装置、空間演出に挑戦することで、“舞金剛”の魅力を異なる角度から引き出すことも狙いのひとつである。講座後半では、公演の空間演出・美術を担当する大舩真言氏がゲストに加わり、美術・演出プランの構想が紹介された。能の起源である野外能ともリンクする、大舩氏の作品が包含する自然観も垣間見えるトークとなった。

大阪生まれで、滋賀県東近江市にアトリエを構える大舩氏は、和紙や石をメディアに、鉱物や石を砕いて自作する岩絵具を用いた絵画や立体作品を手がけるアーティスト。人の内面を通じて感じる自然観や世界観を作品に映し出したい」と、自然由来の素材から、光、空気、大地や水、空など自然界の揺らぎ、変化するさまを表現。その豊かで奥行きのある表情は、光の加減や時間のうつろいによって刻々と変わり、鑑賞者の心象風景を鮮やかに描き出す。国内外の美術館をはじめ、琵琶湖や鳥取砂丘などの自然の中、神社仏閣、工場跡など古い建築での展覧会も多く、「作品と場、人との相互作用」から生まれる唯一無二の芸術体験は、国際的にも高い評価を受け続けている。

大舩真言《WAVE#41》2006。日本家屋の外に広がる庭を借景に展示。春夏秋冬、時間によって変わりゆく景色によって、作品の表情も変わっていく。

大舩真言《eternal #5》2007-14。琵琶湖で夜から朝にかけて展示し、撮影を行なった写真から。あたかも作品が空や湖、地平線などの境界とひとつになり、とけ合っていくよう。

大舩真言《VOID ζ》2016。フランス・パリの教会での展示より。群青の岩絵具を用いて自然を取り込み、円形の作品を制作。建物の中心の天井に設置することで、建物自体が場の空気や人々と感応し、呼吸するような作品のあり方を目指したという。

本公演のメインビジュアル用に撮影した写真から。背景は大舩真言氏の絵画作品《WAVE -infinite-》2009-19の一部分。麻の繊維を漉いた和紙をパネル張りし、胡粉や鉱物から作った岩絵具で描いている。淡くも神々しい光に満ち、平面を超えた奥行を感じさせる作品。

今回の公演のメインビジュアルで用いられた背景は、大舩氏の絵画作品《WAVE -infinite-》(2009-19)。虹や銀河を思わせるような、幻想的な光を放つ縦2.5×横7.5mの巨大な作品で、当日の能『石橋(しゃっきょう)』でも、舞台装置として用いる予定だという。初回の打ち合わせで金剛流の『石橋』の映像を見た瞬間、本作のイメージが思い浮かんだという大舩氏。「私の作品は抽象的で、具体的な何かを示すものではありません。だからこそ物語の場面、演者の方々の舞や謡、鑑賞する人の感情と自由に感応し、見え方が自在に変化していく。上演中のふとした瞬間に、その人にとっての具体的な景色になればうれしい」と抱負を語った。

中嶋氏によれば、能『石橋』の誕生は室町時代に遡り、一時中絶を経ながらも、今日まで守り継がれてきた演目。舞台は中国、深山幽谷の辺境。人間界と文殊菩薩の浄土の間に架かるのが“石橋”で、ここに現れる霊獣・獅子の舞によって世を寿ぐ祝祭的な演目である。通常は一畳台が石橋にみたてられ、周りの風景は観客自身で想像を膨らませるが、今回は大舩氏による背景が、物語世界へ没入する格好の装置になることだろう。見る部分や角度によって深い森や谷、湖にも見えてくるから面白い。

『石橋』で二十六世宗家が演じる白頭の親獅子。通常は後シテで一体の獅子が登場するのみだが、今回は「和合連獅子」という小書(特殊演出)がつくため、赤と白の親子獅子が勇壮に舞う華やかな演出となる。宗家 永謹氏からは、流儀に代々伝わる白獅子の面のエピソードも明かされた。

2月の公演では、舞囃子で『乱(みだれ)』と『雪』も上演される。シテが面や装束をつけず、地謡と囃子に合わせて各演目のクライマックスを演じるため、流儀の舞どころをダイジェストで堪能することができる。『乱』は「猩々」の中之舞を特殊な舞・演出に変えて行うもので、酒好きの海の妖精(猩々)が波と戯れて遊ぶ姿の舞が見もの。『雪』は金剛流の占有曲で、宗家によれば「音を立てずに拍子を踏む」特殊な足遣いで、雪の精の舞を表現するという。大舩氏の演出プランでは、絵画は用いず、麻や石、木などの自然素材を用いて「景色にみたてる」予定とのこと。さらに、視覚に頼らない手法で「風や空気の気配を感じられるしつらいにチャレンジしたい」と語った。

大舩氏の話を受け、「能が野外で演じられていた原初は、舞台上で風がそよぎ、草木が香り、太陽の光に照らされていた。自然界と能は今よりもずっと近い存在であったはず」と中嶋氏。現在も薪能など野外能の伝統は受け継がれているものの、「今回のように屋内の劇場から能楽を外へひらいていく試みは他にない。きっと有意義なものになるだろう」と一同が大きな期待を寄せた。さまざまな角度から金剛流が誇る“舞金剛”の醍醐味と、これまでにない空間演出の構想が語られた本講座を手がかりに、ぜひ2月23日の公演を楽しみつくしてはいかがだろうか。

会場からの質問

質問者① 質問が2つあり、1点目は「光」についてです。自分自身は、夜にかがり火を焚いて行う薪能、日中に自然光の中で行う芝能など、“自然の光の揺らぎ”を感じる演能に深い没入感を感じるのですが、演じる役者さんからみても、屋外と屋内の演能で違いを感じられるのでしょうか? また、大舩さんは自然光による作品の見え方や変化を大切にされているとのことですが、今回は屋内公演となるため、光をどのように捉えて空間演出をされるのでしょうか?

2点目は「音響」についてです。能楽堂の舞台では床下に大きな甕を置いて、足拍子の共鳴装置とされていますが、他の劇場にはこうした装置がないため、音の返りが異なると思います。そうしたときの違和感、体の反応をどう捉えていらっしゃるか、能舞台以外で演じる際の工夫をお聞きできれば幸いです。

大舩氏 ロームシアター京都は自然光が入る場所ではありませんが、人の目が徐々に暗闇に慣れるように、作品そのものは光と感応しやすいと考えています。今回は、私自身の作品解釈も交えながら、作品自体に光を当てるより、作品から光を感じていただき、さらにその光が徐々に変化していくイメージで制作を進めています。舞囃子も同様で、公演全体を通して光や景色が変わっていくような試みができればと思っています。

永謹氏 能はそもそも野外で演じられてきたものですので、やはり屋外で演じる時は、自分自身が周りの自然と呼応していると感じます。風が吹いたり、雨混じりになる変化も含め、太陽や炎の光が揺らぐ様子は能にあっている気がします。その意味で、野外能の起源といわれている奈良・興福寺の薪御能は、毎年原点に返る気持ちで舞わせていただいています。

また、野外能が原点にあるのはもちろんですが、私としては「能舞台」の存在も大切なものだと感じています。2023年9月に初めて海外で能舞台を組んで公演したのですが、観客の方の興味や関心、圧のようなものが、これまでの仮設舞台の公演とはまるで違いました。これは新しい発見でした。

音についてですが、原始的な能は土の上で舞っていたので、足拍子はそもそも存在しなかったのではないかと私は思います。ご指摘の通り、会場によって足拍子も、囃子方の音の響きも変わりますが、特にコンサートホールでは反響が大きく音が2回聴こえるため、少しやりにくさを感じることもあります。とはいえ、実は自然の中でもこうした現象が起こることがあります。宮島の厳島神社の能舞台は、御神体山の弥山(みせん)からこだまが返ってくるのです。

質問者② 坂戸金剛家から受け継がれているアクロバティックな所作について、講義でふれられた『土蜘蛛』の高欄越え以外に、どのようなものがあるのでしょうか?

永謹氏:『土蜘蛛』では、“仏倒れ”を行うこともあります(成敗された土蜘蛛が、直立不動のまま、後ろにバタンと倒れる演技)。また、“高欄越え”については『大仏供養』でも行いますし、金剛流では『道成寺』のキリで高欄越えをしてもいいことになっています。

龍謹氏:金剛流では『正尊』『夜討曽我』など、太刀を抜いて大勢が斬り合う「斬組ミ(きりくみ)」の場面で、斬られる立衆が高欄越えをすることがよくあります。これも流儀の特徴といってよいかもしれません。また、2月公演の『石橋』では、親が子獅子を蹴り落とす際に、子獅子が宙返りのようなものをします。私の役となりますのでがんばりたいと思います。

中嶋氏:舞囃子『乱』や『雪』の足遣いにもぜひご注目ください。『乱』では猩々が波間を漂い、戯れるシーンが描かれますが、流儀によって表現が異なるため、金剛流らしさを楽しめるポイントになるはずです。