アーティスト・高谷史郎を迎えて、2023年度の「レパートリーの創造」での新作発表を目指すプロジェクトのためのロングインタビュー。聞き手は、高谷史郎の美術館における初個展『明るい部屋』(2013年/東京都写真美術館)のキュレーションを担当した田坂博子(東京都写真美術館 学芸員)。高谷が手がけたこれまでの実験的な創作をふりかえり、芸術とテクノロジーの関係や作品のレパートリー化について思考を巡らせた。

高谷史郎、田坂博子

「レパートリーの創造 高谷史郎 新作」準備について

ロームシアター京都では、アーティスト・高谷史郎を迎えて、劇場のレパートリー作品となる新作発表を目指す中期プロジェクトを始動した[*1]。2023年度の発表を目指し、プロジェクトのスタートとなる2021年度は、創作の起点として、新作準備のためのトークおよびロングインタビュー(本稿)を行った。2022年度は、クリエイションを行う。

高谷はアーティストグループ「ダムタイプ」の創設メンバーとして、ビジュアルワークを総合的に担当した後、近年はディレクションに携わってきた。また、ダムタイプの活動と並行して、30年にわたりソロ・アーティス トとしても独自の表現スタイルを追求し、常に芸術と技術の新しい実験を試み、美しさと同時に、先鋭的なアイディアで世界的に注目される作品を発表。音楽家 坂本龍一や霧の彫刻家 中谷芙二子等との数々のコラボレーションをはじめ、映像作品から舞台作品まで幅広い領域で国際的に活躍している。

ロームシアター京都では、ダムタイプ新作パフォーマンス《2020》の制作・発表、2019年度「劇場の学校プロジェクト」メディア・パフォーマンス講師を務めた。

2021年度に実施するトークシリーズは、2021年4月9日にロームシアター京都 サウスホールで開催。サウンドエンジニアの東岳志を迎えて、フィールドレコーディングの試聴を交えつつ、「音」についてのアプローチを語り合った。当初、トークは数回行う予定だったが、コロナ禍の影響などにより変更して、オンラインで行ったロングインタビューを前編・後編にわけて掲載することとした。

前編はこちら

タイムベースド・メディア作品の収蔵と課題

高谷史郎(以下、高谷) インタビューの前編は「再制作」をキーワードにいろいろ話したんですが、ここからは作品を収蔵することについて話してみたいと思います。一つ質問なんですけど、田坂さんがお仕事されている東京都写真美術館でコレクションする作品は、モノが多いですか?

田坂博子(以下、田坂) いえ、そうでもないですよ。たとえばアート・ユニット「エキソニモ」の作品の場合だと、展覧会の開催に合わせてコレクションを増やしていますが、インターネット上の作品などをどういう意味付けで収蔵するか、毎回そのたびにアーティストと対話して、美術館側も学習していくような感じです。

また数年前、大阪の国立国際美術館がパフォーマンス作品を収蔵したというニュースが話題になりました。そのようなタイムベースド・メディア作品(映像や音声やコンピュータなどに依拠した時間的な経験を伴う作品)がここ10年ほどで重要視されるようになってきて、もともとはイギリスのテート・モダンが最初にそういった作品をコレクションするようになったという流れがあります。

東京都写真美術館では飯村隆彦さんのパフォーマンス作品《Circle & Square》を収蔵しています。飯村さんは実験映画の作家で、モノとして収蔵されるのは映像作品のフィルムやヴィデオですが、飯村さんの活動で重要なのは「フィルムパフォーマンス」なので、東京都写真美術館にフィルムを寄贈していただいた際に、パフォーマンス作品も収蔵したいとお願いしたんです。そういった経緯でコレクションしたパフォーマンス作品には、飯村さんのインストラクションも入っていて、「黒みのあるフィルムを映写機で投影しながら、そこに穴あけ器で穴をあけ、フィルムが切れるまで続ける」というようなことが書いてある。こういった時間を感じさせるパフォーマンスの作品をインスタレーションとして再制作していくというのは、なかなか簡単にはできないですよね。

もし、ダムタイプの作品をインスタレーションとして収蔵します、となったら、あの壮大な映画作品のようなパフォーマンスを美術館に収蔵できるかというと、適切じゃないような気がするんです。

高谷 確かに、タイムベースド・メディア作品の修復と収蔵には、いろいろな課題がありますよね。たとえば古橋悌二の《LOVERS—永遠の恋人たち》(1994)は、二ューヨーク近代美術館(MoMA)に収蔵されているんですが、それを修復しようということになり、2016年にMoMAへ行ったんです。1998年に《LOVERS》がMoMAに収蔵されて以来の再会でした。作品として、もちろんモノは収蔵されているのですが、そのモノを動かせなければ、単なるガラクタのような機械をコレクションしているだけになってしまうので、また動くように僕たちが修復したんです。その過程で、「MoMAは何をコレクションしているのか」「何がこの作品の根幹なのか」を再定義していく作業をしていたような気がします。

古橋悌二《LOVERS—永遠の恋人たち》 撮影:表恒匡

そういう作業はまだ必要だと思うし、実際、いろんな場所で行われていますよね。その修復作業でMoMAへ行ったときにナム・ジュン・パイクの作品とか、ナン・ゴールディンのスライドプロジェクターの作品とか、そういったものをどうやって保存していくのかという話は話題にあがっていましたね。スライドプロジェクターやブラウン管モニターなどの機材もどんどんなくなっていきますし。

パイクさんの作品の場合は、作品のブラウン管モニターがまだ使えているいまのうちにしっかりと記録を撮っておいて、ブラウン管がもう使えなくなったら、そのブラウン管モニターで展示するのは終了することにして、モノとしてのブラウン管モニターと記録映像のセットで「この作品はこういうものでした」として後世に残していくということを決めて保存を進めているみたいです。

そういう取り決めもアーティストが生きている間ならどうしていくかが相談できますけど、でもそれも変な話で、アーティストが生きているからといって、その収蔵した作品に変更を加えても良いのかというと、そうじゃない気もする。ブラウン管モニターをLEDモニターに置き換えましょう、っていうのも、変でしょう。

田坂 そうですよね。アーティストが生きている間に、収蔵した作品を変えてしまうのは、できればしてほしくないと思います。たとえば、ドイツにあるカールスルーエ・アート・アンド・メディア・センター(ZKM)では、そういったことが起こらないように、コレクションのオリジナルに使われている機材やハードウェアをたくさん買って修復に備えておく方針でやっているそうです。ただ、やはり修復には予算が必要なので、どの美術館でもそのようにできるかというと簡単なことではなくて。たとえば、恐竜の骨の展示とかでもそうですが、一部を見てもらうことで元の全体像をイメージできるような展示方法を想像しながら未来に投資するとか、あるいは部分的な修復にとどめて「このタイミングで修復するのはこの部分だけにしておこう」とするとか、そういう考え方しかいまはできないですよね。

高谷 美術館の仕事って、作品の価値を固定して、その価値をキープしていくことだと思うんです。たとえばこの世に一つしかない絵の価値ってわかりやすくて、同じものがどんどん作られたら価値がなくなる。それと同じで、メディア・アートを収蔵するときに価値を「固定」しようと思ったら、映し出される作品だけでなく、プロジェクターやカメラといった映し出す装置も含めたものにしないと、価値が生まれてこない。そうすると、僕たちがやっているようなパフォーマンスって、毎回違うパフォーマンス体験になるからおもしろいわけで、そういう意味では、「固定して価値を生み出す価値観」の考え方が変わっていかないと、僕たちのパフォーマンスは収蔵できないんじゃないでしょうか。もちろん、そういう「固定化していく価値観」だけじゃないのはわかっているんですけど。

田坂 おそらく、タイムベースド・メディア作品をコレクションするには、フォーマットや基準を新しく作らないといけなくなってくるんだと思います。私自身、2017年にMoMAで行われたタイムベースド・メディア作品のためのワークショップに参加したことがあるんです。そのとき東京都写真美術館で映像展『エクスパンデッド・シネマ再考』を開催していて、また、《LOVERS—永遠の恋人たち》も展示していたというタイミングでした。その5日間のワークショップでMoMAのメディア・コンサバター(メディア・修復家)から聞いたのは、「タイムベースド・メディア部門のメディア・コンサバターは、映像に関する何でも屋さんのようになりがち」という話で。たとえばジャクソン・ポロックの作品の修復ドキュメントを撮るというような記録でも、タイムベースド・メディア部門のメディア・コンサバターが呼ばれてしまって手一杯になっていて、そもそもメディア・コンサバターたちがやるべき「タイムベースド・メディア作品をどうやって残すか」という仕事が大切にされていない。そういうことが当時は、MoMAのような大御所のミュージアムの中の問題としてあったんですね。

一方で、タイムベースドメディア部門を作ってがんばろう、という流れもあって。当たり前のように映像のメディアが流通している中で、美術館として何か位置づけをしないといけないというのもわかる。

ただ、タイムベースドメディア作品の修復や保存のために行われる作業は、とても地道で実践的な内容で、私自身も実際にワークショップを受けてみてわかったんですが、それだけやっているのでは、何だかおもしろくなかったりもするじゃないですか(笑)。デジタル化していくだけだろう、という話になると、高谷さんがおっしゃったように「基準をどこに作るのか」となる。

高谷 そう思います。

「価値の変換」とポスト・トゥルース

高谷 価値をどうやって作るか、という話で思い出したんですけど、NFTアートが盛り上がっていますよね。NFTってデジタルデータだけど唯一無二の価値が証明される仕組みになっていて、そういうブロックチェーンで守られた世界というか、あの世界で起きていることを見ると、そんなに新しいものではないんだなと思ったんです。価値を作るには希少価値をつければいい、という普遍的なことであって、そう思うと「金」だって「世界中の人が興味をもっている」「多くの人がその価値を信じている」と思われているから高い価値がついているだけ。「お金」も同じだと思うし、NFTだって同じ。そういうシステムなだけで、根本的に新しいものが出てきたのかというと、そうではない気がするんです。「みんながほしいと思うものが高い」という価値観がいまは当たり前だと思われていますが、僕はそういう価値観が崩れていくほうがおもしろいんじゃないかなと思います。

ロームシアター京都の新作でも、そういう「価値の変換」につながることも実験してみたいなと考えていて。僕たちのようなパフォーマンス作品でも、ライブ体験でも、最近はそういった一回性の体験がもつ価値がとても高くなっていますよね。ライブ体験って、本当にそのとき一回しかできないですからね。NFTのように無理やり作り出された価値ではなくて、そのときにしかできない一回性の体験に参加することの価値が大事になってくるのは、おもしろい傾向だなと感じています。それこそコロナ禍でライブ体験が抑止されたり、企画そのものがやりづらい状況にもなったりしていて、いまこそライブ体験をやらなければならない時期だとも思うんですが、単にコロナ禍以前に戻ろうとするのではなく、これまでとは違う「体験の方法」を考えて行けたら良いな、と。

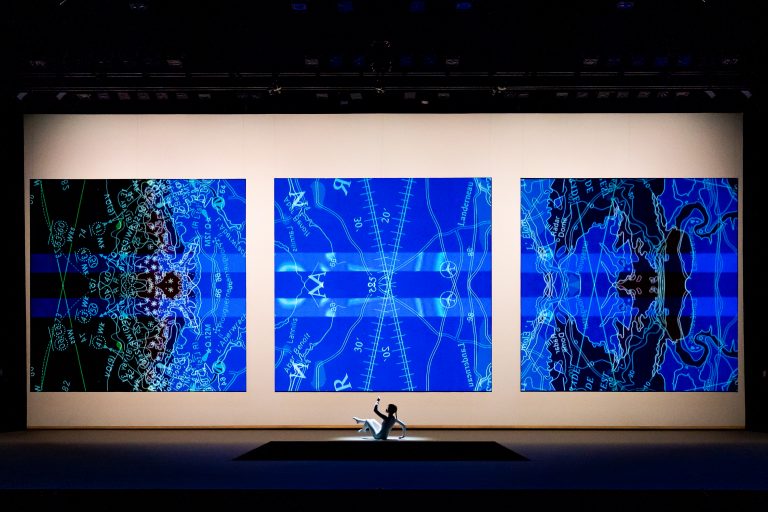

ダムタイプ《2020》 撮影:井上嘉和

ダムタイプの《2020》以降、次のパフォーマンスを考えているときに、僕の中で意外にも大きいのは「ポスト・トゥルース(post-truth)」という言葉なんです。ポスト・トゥルースは1990年代に出てきたもので、トランプ政権時代によく言われていたんですが、なぜかというと、トランプ大統領が「オルタナティブ・ファクト(真実に対するもう一つの事実)」とか言い始めたから。ポスト・トゥルースって言われても、「真実の向こう側、真実の後って、どういうことなんだ? 真実の向こうには何もないだろう」と。でも、その「真実」の向こう側にもう一つの「オルタナティブな真実」がある、という考え方がポスト・トゥルースなんですね。

いまの時代、SNSはすごく重要で、いろいろな情報が共有できて、便利な面や良い面もたくさんあるけれども、悪い面というか、フェイクニュースのような間違った情報の拡散って本当に恐ろしいじゃないですか。嘘のようなことも、嘘じゃない本当のことのように書かれて、ものすごい勢いで拡散していく。世の中にあふれている情報が真実か嘘かなんて、わからないし、調べようもないし、調べだしたら逆にハマりそうなぐらいに間違った情報ってたくさん出ています。

田坂 そういった情報が分断を呼んでいますよね。

高谷 そう、分断も呼んでいるし、それがポスト・トゥルースだと思うんです。本当はどこかに真実があるはずなんですけど、真実がなくなってしまった世界という気がしますね。

田坂 高谷さんのおっしゃる状況に訴えるような、「ソーシャリー・エンゲイジド・アート(Socially Engaged Art/SEA)」といわれる作品も近年生み出されていて、特に若い世代のアーティストたちがその流れを作っていると思います。また、『あいちトリエンナーレ2019』以降も、そういった流れがより強くなっている印象です。そう考えたとき、高谷さんのソロワークやダムタイプでは一貫して、社会的なものを一手に引き受けて問いとして投げかける作品を発表し続けていると思いますし、高谷さんの意識がそういった社会の流れに大きく反応しているんだと思いますけど、一方で、作品の中に直接的なメッセージを入れる表現はされていないですよね。そのあたりの考えを聞かせていただけますか?

高谷 いま(2022年に開催延期となった)『第59回ヴェネチア・ビエンナーレ国際美術展』の日本館での展示に向けてダムタイプの作品を作っているんですけど、このタイミングで『ヴェネチア・ビエンナーレ』で作品を展示するなら、社会的なメッセージを作品に入れないという選択肢は「ない」ですね。その判断はダムタイプの作品だからというわけではないし、そもそもメッセージ性が重要なわけでもないですけど、僕たちがいま気になっている「関係性の問い」を投げかけるような要素は入れたいと考えています。その問いも、《S/N》(初演1994年)のような直接的なメッセージ性ではなく、もう少しゼネラルな問いになってくるとは思います。

今回のロームシアター京都でのクリエーションに関しても、そういう要素はいま、外す理由がないというか。そのことが気になって生きているのに、そこに向き合わずして作品が作れるのか?と言われたら、僕は作れないと思う。もちろん、光学的なおもしろみとか、そういう要素は必ず入ってくるとは思うんですけれども。

田坂 その光学的なおもしろみとして提出される「美しさ」と、社会的なメッセージは、つながるものだとお考えなのでしょうか?

高谷 つながる、と思っているんですよね。たとえば、《Toposcan》で自然の風景を撮影しているだけでも、メッセージがないわけではないですから。どのようにでも捉えられるというだけです。たとえば、2020年に東京都写真美術館で制作した東京を撮影した作品(《Toposcan/Tokyo》)でも、まさしく「なぜ2020年にわざわざ東京を撮るのか」という問いがあったと思うんですよね。僕自身は、オリンピックとか、そういったことだけを考えていたわけではないですし、その都市で、その年に撮影したというだけで。

高谷史郎《Toposcan/Tokyo》インスタレーション 2020年

人がいるべきところに人がいない世界

田坂 高谷さんの作品には、人間があまり出てこないですよね。ダムタイプの場合はパフォーマンスに出てくるパフォーマーがいるんですけど、ソロワークでは風景を映し出していることが多くて、高谷さんはその風景を「見る側の視点」なのかなと思っていて。そういうとき人間をどのように取り扱うのか、撮影する対象をどのよう選ばれているのか、お聞かせいただけますか?

高谷 パフォーマンス作品に関わっているときに考えるのは、ダムタイプでも僕の作品でも、観客はパフォーマンスを見に来るんだろうと思うし、映像を見に来るとは思わないんですよね。僕自身が観客だとすると、やっぱりパフォーマーを中心に見るし、舞台でも映画でも一緒で、その「人」に感情移入できるかどうかが問題で。そこに感情移入ができなかったら、どんなにストーリーが良くて映像がキレイでもしらけてしまいますから。だから、僕がパフォーマンスを制作しているときは、パフォーマーが魅力的に見えるような空間を作る仕事をしている感覚ですし、インスタレーションを制作しているときは、観客がパフォーマーに近いという考え方ですね。ただ、舞台ではパフォーマーが作った(捏造した)感情的なものが見えてくるようには使いたくなくて。ニュアンスがむずかしいんですけど、その人のオーラがほわっと感じられるぐらいで良くて、強い光のようにガーッとくる感じはあんまり使いたくないですね(笑)。

田坂 ええ、わかります。常にそういう観客やパフォーマーに寄り添う感じがあるのではないでしょうか。

高谷 生の人間と、映像の中の人間とのコネクションや関係性がおもしろいと感じるので、そういう関係性を使って作品を作ったり。でも、見る人と、作品と、映像の関係性が大切だったりもするから、そこに人間が入ってこなければならない必然性は、ないかもしれない。あってもいいかもしれないですけど。

ただ、パフォーマンスを作っている人のインスタレーション作品という割には、人間が全然出てこないんだな、という印象はあるかも。

田坂 照れ屋なの?と見る側が感じてしまうぐらい、作品に人間が出てこないですよね。

高谷 『明るい部屋』の舞台セットを撮影した《Topograph(トポグラフ)》は、「人のいない世界」という感じがありますね。パフォーマンス作品のセットだから、余計にそう思われるのかもしれないですけど。

田坂 そうですよね。そのあたりの対比もおもしろいなと思います。

高谷史郎《Topograph》

高谷 でも、そういう「誰もいなくなった世界」という意味では、コロナ禍になる前から、リミナル(感知できるかどうかの境目にある)なものやリミナルな空間への興味がとてもあります。ロックダウンした後に、街に人が誰もいない映像と写真をニュースやインターネットでたくさん見ましたけれど、そういう写真を見て感じたのは、「ないものを撮る」ことのおもしろさですよね。もともと人がいない場所を撮った写真には興味はなくて、普通なら人がいるはずの場所なのに誰もいなくなった、人がイレイズ(消去)された写真に「意味」があるというか。人がいないことに意味がある。

田坂 高谷さんのパフォーマンス作品《CHROMA(クロマ)》(2012年初演)の最後のシーンで出てくる「庭」も、そういう人がいない場所という感じですよね。

高谷史郎《CHROMA》びわ湖ホール初演 2012年 photo: Kazuo Fukunaga

高谷 そうですね。そういうリミナルな表現に惹かれますし、わざと人を外しているところもある。たとえば《Toposcan/Tokyo》のために皇居で撮影していたとき、リミナルな写真を狙って撮影していたのに、ちょっとでも人がいたら「誰もいない皇居を撮りたいのに!」と思ってしまう、みたいな。

田坂 でも、実際にはそこに人がいるのに、っていう。

高谷 そうです。リミナルなものをコロナ禍以降はたくさん見かけるようになって、やっぱり示唆的だなと思いますね。これからの世界の、「人がいるべきところに人がいない世界」って何なんだろうな、と考えたりもして。

田坂 アンドレイ・タルコフスキーの作品にも、人のいない世界と自然との関わりを予言するようなものがありますね(《サクリファイス》1986年)。

高谷 人がいるべき空間に人がいない写真っていうのは、グレーゾーンのような気がするんですよね。その空間自体がフェードアウトして消えてゆく前、夕暮れ時のような感じがおもしろくて、興味があったんです。このコロナ禍で、実際にこんなアーティスティックな世界になっていくなんて、って思いました。

田坂 《Toposcan》もそう見えますよね。

高谷 そうですね。それまでは「生きていた時間」というか、いつも通りに流れていた時間がかたまっていって、気がつくと単なるパノラマ写真になっていて、風景が凍ってしまう。そうやって「かたまった時間の違うパノラマ写真」で構成された風景は、確かにリミナルな感じがします。

田坂 最後に、ロームシアター京都でのレパートリー制作について一つ質問させてください。「再演」を高谷さんがどのように捉えるのかが興味深いなと思っていて、それについてのお考えを聞いてみたいのですが、このインタビューの前編でおっしゃったように、再演=スコアなのか、映像作品のインスタレーションならインストラクションですし、舞台作品の場合はテクニカルライダー(舞台芸術作品の上演に必要な物品や事項が記載されている資料)になりますし。高谷さんはレパートリー制作の条件をどのように規定し、どこまでを再演としてOKとするのだろう、ということに興味があります。

映像インスタレーションにおけるインストラクションの重要性を主張し始めたのはアーティストのビル・ヴィオラだと言われています。プロジェクションするときの暗さをはじめ、どこまでインストラクションで指定するかの振れ幅はアーティストによって違うと思いますが、「このハードウェアじゃないとダメだ」とか、それこそ《LOVERS—永遠の恋人たち》の場合だとスライドプロジェクターが必須ですし、インスタレーションに用いる機材によって見え方が変わるという技術的な部分は劇場の問題とも関わってくるのかな、と。それについては、どうお考えですか?

高谷 劇場の場合、台本があって、テクニカルライダーがあって、照明には照明デザイナーがいて、複数のオペレーターで対応できるように振れ幅をもたせたキューシートがあって……というような「レパートリー」のためのシステムはある。ただ、僕はそういった劇場の使い方をしたことがないから、わからないんですけど、でも、実際はそういうシステムがあるから、それに対して僕がどういう形のフォーマットを作っていけるかが重要だと思うんですね。僕のやり方が一般的になるかどうかはわからないけれども、でも、そういうフォーマットを考えるのであれば、僕がやるおもしろみはあるんじゃないかと思っています。別に演劇の世界でずっと活動してきたわけではないので、僕なりにフォーマットを作るとしたら、「こういうグラフがあればわかるかな」ってグラフを書いてみたり、プログラムで部分的に見ることのできるシミュレーターを作ってみたり、そういうことを考えるんじゃないかな。それが作品としても残っていけばおもしろいかなと。

田坂 そういったフォーマットづくりが、ダムタイプや高谷さんのすごさにつながっていると思っています。そしてすべてが毎回違うからこそ、いつも大変なんじゃないかな、って。

高谷 そう。だから作品数が少ないんですよ(笑)。

![高谷史郎ロングインタビュー[後編]](https://rohmtheatrekyoto.jp/wp-content/uploads/c4c77787ba14a01c7971761e0a84c8ec-e1706271285953.jpg)