ドビュッシー没後100年を機に企画された、京都コンサートホール主催スペシャル・シリーズ『光と色彩の作曲家 クロード・ドビュッシー』。シリーズ第1回「ドビュッシーの“ド”から“シ”まで」の出演者を見て「オジサン3人でドビュッシー?!」と思われた方もおそらくいらっしゃるだろう。ナビゲーターを務めるのは、独自の視点でクラシック音楽を痛快に語る音楽学者の岡田暁生(京都大学人文科学研究所教授)。そしてピアノを演奏するのは作曲家の中川俊郎とピアニストの小坂圭太である。実はこの2人、岡田から「彼らと一緒に出来ないのであれば、この演奏会のナビゲーターを引き受けることはできない」と熱烈なラブコールを送られ、即座にキャスティングされた音楽家でもある。 昨夏、京都コンサートホールで行なった初めての打ち合わせの席で、彼らはドビュッシーの音楽性や特有の「エロス」について語り合い、大いに盛り上がった(その場でわたしは、この演奏会が面白いものになるということを確信した)。そしてその際、中川と小坂が非常に興味深い話をしてくれたのだった。「ドビュッシーの音楽は肉感的である」と――。 わたしはその言葉の真意と彼らのドビュッシー観をより深く知るため、2018年3月に東京・お茶の水女子大学にて、2人にインタビューを行った。今回はその一部をご紹介したい。 (京都コンサートホール 高野裕子)

去年の夏に初めてお会いした時、「ドビュッシーは肉感的だ」とか「あまりに肉感的なので、弾いていて気持ち悪くなっちゃう」っておっしゃっていましたね。例えばどのような作品に「肉感的なもの」を感じますか。

中川俊郎氏(以下、敬称略):そうね、たとえば《喜びの島》ですね。

《喜びの島》を作曲した時、ドビュッシーはエンマ・バルダックと出会って、不倫関係になっていますよね(注:『Voyages』第1回「ドビュッシーと楽譜に書かれていないもの」参照)。あとは、ちょうどその時期に新しいピアノ(ブリュートナー)との出会いもありました。それらと関係があるのでしょうか。

中川:ドビュッシーを理解する上で、そのようなことを考えるのはひとつの助けになりますよね。卑近な話になっちゃうのかもしれないけど。楽器が変わったこと・女性が変わったこと、それらの時期がある程度近いっていうのは音楽を理解する上で一つの助けになるし、取っ掛かりになります。

小坂圭太氏(以下、敬称略):ドビュッシーは楽器が変わるたび、音が少しずつ変わりますよね。ブリュートナーのあと、今回のプログラムで言えば「白と黒で」や「練習曲集」辺りを書いている最晩年にはベヒシュタインを愛用していたと言われていますが、周知の様に彼は第一次大戦が始まると極端な愛国主義者になりドイツへの敵愾心剥き出しだった、そういう状況でピアノはベヒシュタインというのは業の深い話…というか本人そういうとこは制御出来ないんだろうね。 ドビュッシー・シリーズのチラシに使われている写真がありますよね(注:1904年、ドビュッシーとエンマ・バルダックが初めての旅行で訪れたプルヴィルにて撮影された写真)。あれ、すごくイノセンスがあるでしょ、ドビュッシーっていう人の中に。そういうものを感じさせるショットだと思うんだけれども。

(左)ドビュッシー (右)エンマ・バルダック

(左)ドビュッシー (右)エンマ・バルダックわたしもこの写真が大好きなんです!だからこの写真を使いました。

小坂:でも客観的にはこんな顔で写真に写っていられる場合じゃない訳でしょ、この時の状況って。そういう、抑えが利かない、ある種本能的な選択を重ねていくという点では、ピアノとプライヴェートな人間関係に共通したスタンスは感じますね。 あと、別に男尊女卑という事じゃないけど、性差は当然の前提とされていて、「性差はない」という風には一度も考えた事がない人だと思います。

中川:いや、あまりにも肉感的すぎるのよ。ドビュッシーのピアノ曲を弾いている時の感覚があまりにも肉感的すぎて、自分で弾いていて気持ち悪くなっちゃう。いや、あまりに肉感的なのよ。でもね、ショパンなんかとも共通する一種の冷たさっていうのかな、ある種の怜悧さがあって、自分が作った作品から逆に肉体としての自分の存在理由をつきつけられるという恐怖があった上でのエロスだからね。

先生たちの仰る「ドビュッシーは肉感的」という感覚は、ひょっとしたら一般の方々には分からないかもしれない。でも、面白い視点ですね。 ブリュートナーやエンマと出会った後、ドビュッシーの音楽はがらりと変わりますか?

中川:そうね、わりとがらっと変わります。《喜びの島》にみられるエネルギーの噴出って、強大ですよね。実は僕、本能的にこの曲のことは好きではなかったのです。生命力というかエネルギーの噴出っていうか、それが凄いんです。たぶん、僕の本能がそれを拒否していたんでしょうね。僕の生命力がそんなに強くない時もありますからね。《喜びの島》を弾いていると、強大な生命力の波に飲み込まれそうになって、もう勘弁してくれよって思っちゃう(笑)

小坂:よく分かるなぁ。僕も《喜びの島》が苦手なんです。やっぱりその理由は、俊郎さんが仰ったみたいに、エネルギーの放出みたいなものが気持ち悪い。いつか杉本秀太郎氏が日経日曜版のエッセイでこの曲の事を「男の欲望とその成就」と直截かつ涼やかに書いていらして、流石に大家だと唸ってしまいましたが(笑)

でもこの作品、よく演奏されますよね。中学生くらいの子も弾いています。

小坂:長さも丁度いいし技術的な難易度では中の中位だから、なんでしょうけどちょっと違うと思いますね。

なるほど。作曲背景からみても、中学生が理解するには少し難しい面もありますからね。 しかしながら、一般的に言ってエネルギーが放出されるとスッキリすると思うんですが、なぜそれが気持ち悪いのでしょうか。

中川:自分の喜びを他人に押しつけるところがあるんだよ、作曲家として(笑)。気をつけないとね、作曲家は!(笑)

小坂:ドビュッシーって超弩級の天才でありながら、彼自身になりきるまでに、例えばラヴェルなんかと違って凄く時間がかかってますよね。だから一旦、音楽的には《ペレアスとメリザンド》を書き上げて自身を精確に理解し、その上プライヴェートでもエンマさんと出奔して昂揚感がある、となると今度は一気にそこにみんな付いてこられると思ってそこから話し出す様なとこがある。それがまた、天才の特権(笑)。そういう点では《喜びの島》から《映像》辺りの中期作品が一番難しいし、肉感的。

ドビュッシーの作品って、演奏している側としてはそのような感触が鮮明に伝わってくるような音楽なんですね。

中川・小坂:そうだよね。

そういえば去年の夏、〈亜麻色の髪の乙女〉のことを「いやらしい」と仰いましたね。

中川:うん。まあね、言葉の選び方は適切じゃなかったかもしれないけど(笑)。

小坂:いまさらそんなことを言っても仕方がない(笑)。

わたしも〈亜麻色の髪の乙女〉を弾いてみたんですけど、先生たちがおっしゃるようないやらしさは感じなかったんですよ(笑)。

中川:普遍性っていうものをどこで保障するかっていうことが問題なんだけど、抽象的な物言いが救ってくれるっていうことはありますよね。逆に、論理の方に逃げられる。 〈亜麻色の髪の乙女〉を見てみると、並行して流れていく和音と、横に流れていく機能和声が見られます。鍵盤の上で縦に動くのと、機能でそのまま動くのと、両方を混合させて・・・・・・なんて言っておけば、いやらしさから逃れられる。

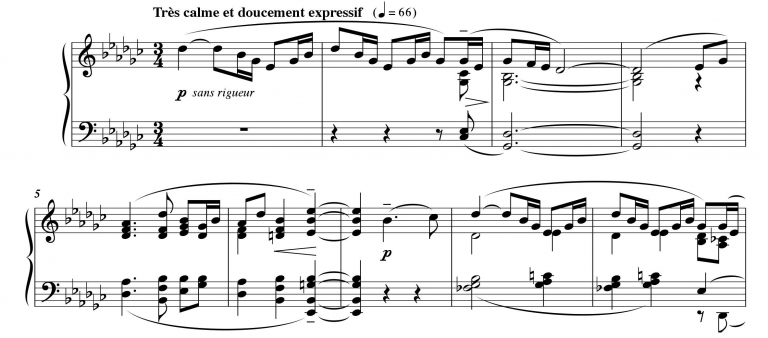

譜例1:ドビュッシー〈亜麻色の髪の乙女〉冒頭部分

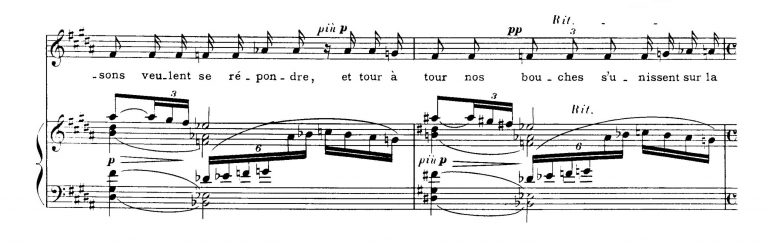

譜例1:ドビュッシー〈亜麻色の髪の乙女〉冒頭部分小坂:ドビュッシーって、よくイマジネーションの多彩さを称賛されるけど、実は原イメージというのは他の作曲家に比べても貧しいと言って良い位少ない人だと思うんです。だからむしろ、多彩なイマジネーションをその幾つかしかない原イメージの蒸留甕に仕分けていくその手捌きが見事、と言うべきなんじゃないかと。で、「雪」や「水」なんかと同じく「少女」にもそうした仕分けられたイメージのパターン踏襲がある。 例えば、35歳位で書いた《ビリティスの3つの歌》という歌曲集がありますね。ピュイグ=ロジェ先生(注:20世紀を代表するフランスのピアニスト・教育者)はこう仰っていました――「恋を知りそめし〈パンの笛〉、ある程度成熟している〈髪〉、そしてそのようなことを知って突き抜けている〈ナイアードの墓〉」。ドビュッシーは35歳の感覚でもって、3曲を描き分けているんですよ。その、1曲目の〈パンの笛〉にこういう〈亜麻色の髪の乙女〉とよく似た部分がありますね(譜例2と3を参照)。

譜例2:〈パンの笛〉15~16小節

譜例2:〈パンの笛〉15~16小節 譜例3:〈亜麻色の髪の乙女〉17~19小節

譜例3:〈亜麻色の髪の乙女〉17~19小節47歳の時に作曲した〈亜麻色の髪の乙女〉の方が、筆致的に見ると抑制されている。そこにみられる欲情っていうのは、それだけに妄想が強まると思うんだよね。そのような年齢の男性からすると、「少女」ってある種、理性としては対象ではないわけ。例えば、35歳だったら、16~30歳の女性を描くにしても、ある意味、射程圏内で描けるわけですよ。でも47歳は違う。筆致はもう巨匠なわけだから。

中川:アルペッジョなしで、並行和音で書いちゃう。

小坂:手数を少なくして書いているってことに、我々は官能的なものを感じるんです。 だからEs-durに転調するとき、激しい悦びというか愉悦というか、その瞬間の開放感というか、そういったものを感じますよね。

中川:これは余談になるかもしれないんだけど、シューマンがクララ・ヴィークに初めて結婚を申し込んだ時って、彼女が12歳くらいの時なんですよ。普通じゃないですよね。自分が20歳で相手が12歳。ふつう求婚なんてしないでしょ、大変なことですよ。切実な精神の欲求や希求と芸術活動っていうのは本当に深く結びついているので、特に作曲家なんて切羽詰まっているんですよ。ピアニストもそうなんだけど。肉体をもつ魂の存在って、どうしても精神と肉体との関係をうまく結びつけることが出来ないという事態が起こり得る。それがまた芸術に深みを作り出すんですけど。アナリーゼしても分からないような、芸術の深み。ドビュッシーってね、それをデリケートに具現化していった作曲家の一人だと思います。

35歳の時の《ビリティスの3つの歌》、42歳の時の《喜びの島》、そして47歳の時の〈亜麻色の髪の乙女〉。それぞれの作品にみられる、異なる“エロス”を感じられるのはドビュッシーならではですよね。第1回「ドビュッシーの“ド”から“シ”まで」では、先生方にこのような話もしていただけるということで、とても楽しみにしています。 実は、《喜びの島》は今回のドビュッシー・シリーズにはプログラミングされていないんですけど、「隠しプログラム」として、どこかの回で聴いていただけるように仕掛けています。お客様にはぜひ、「どこで《喜びの島》が現れるかな?」という期待を抱いていただきつつ、3回シリーズを通して聴いていただきたいと思います。

(2018年3月6日、お茶の水女子大学)