「音楽」の固定観念を覆すパフォーマンスを紹介するロームシアター京都の新シリーズ、その第1回となる「Sound Around 001」が2021年7月17〜18日に開催された。テーマは「声/言葉」。これまで「身体」に着目しジャンル横断的な活動を続けてきた作曲家兼パフォーマーユニット「いまいけぷろじぇくと」(今村俊博×池田萠)がホストをつとめ、「演劇モデル」の長井短(17日)、振付家・ダンサーの山下残(18日)、狂言師の茂山千之丞(18日)の3名がゲストとして舞台に上がった。また、両日とも公演後に思考家の佐々木敦の司会によるアフタートークが行われ、「いまいけぷろじぇくと」の創作観や、本公演に対するゲストの想いが語られた。

「声/言葉」と「身体」。自明ゆえ、かえって意識に上ることも少ないが、言葉を声にするには身体の様々な部分の動きが必要となる。また、ひとたび発せられた言葉は自他の身体に作用を及ぼしもする(たとえば、命令や依頼、願望といったかたちで)。このように、二つのテーマは原初的な関係にある。本公演はそこに立ち帰り、見つめ直す契機となった。

本公演のプログラムは、今村と池田が今回のゲストのためにそれぞれ作曲した新作や、「いまいけ」がこれまでに様々なジャンルの表現者に委嘱した作品を中心に構成された。もちろん、ゲストとともに「いまいけ」の2人も演奏に参加している。まず、両日ともにオープニングを飾ったのが今村と池田が演奏する鈴木治行《口々の言葉》である。民話「古屋のもり」に基づく作品だが、ストーリーは滑らかには進まない。語と語の繋がりはバラバラに解体され、音の長短や強勢が奇妙な仕方で脱臼される。言葉の断片は針飛びするレコードのように幾度も反復され、両プレイヤーのズレは顕著になる。同時に、今村・池田の身体的な所作(膝を曲げたり、身を縮めたり、目を見開いたり等々)が特定の単語や音節の発話行為と結びつきながら反復・パターン化され、観客の視覚に強く訴えかけてくる。《口々の言葉》はもともと「いまいけ」のために書かれた作品ではないが、「声/言葉」と「身体」のあいだに存在する、切っても切れない繋がりを示す効果的な導入となった。

鈴木治行《口々の言葉》演奏風景

演奏:今村俊博、池田萠 2021年7月17日

Photo by Toshiaki Nakatani

以下、この「声/言葉」と「身体」という二つの観点を切り口に本公演について振り返ってみたい。まず「声/言葉」の極に置くことができるのは、劇作家・演出家かしやましげみつ作曲《声がきこえる》である。暗闇のなかで今村が囁くテキストを、スポットライトを浴びる長井が反復し客席に伝える。東京と京都、直線距離にして37万メートル離れて暮らす二人のダイアログで、人の移動が制限された昨今の状況と共鳴する抒情性を湛えた作品である。他方の「身体」の極には、振付家・ダンサーの岩渕貞太《身体奏法/stick》と山下残《無観客を想定したスポーツ》がある。今村と池田によって演奏された両作は、二つの身体間に働く力を一本の棒や、喃語のような発話の助けを借りつつ感知可能なものに変えていく。

かしやましげみつ《声がきこえる》演奏風景

演奏:今村俊博、長井短 2021年7月17日

Photo by Toshiaki Nakatani

岩渕貞太《身体奏法/stick》演奏風景

演奏:今村俊博、池田萠 2021年7月17日、18日

Photo by Toshiaki Nakatani

山下残《無観客を想定したスポーツ》演奏風景

演奏:今村俊博、池田萠 2021年7月17日、18日

Photo by Toshiaki Nakatani

この二つの極を結ぶ線上で、今村と池田、それぞれの手による作品は「声/言葉」と「身体」というテーマに独自の仕方でアプローチしていく。

まず、今村作品の関心は、自動機械的なシステムとパフォーマーの「思考/身体」との緊張関係にあったように思う。「数える」という単純な行為を演奏者に要求する《数える人Ⅸ》および《数える人Ⅹ》、「しりとり」をベースとした《連鎖b》、カードに書かれた指示を遂行する《きのう、きょう、あした》。いずれにおいても、パフォーマーは言葉を媒介に、与えられたタスクをこなす機械へと変えられる。その上で、パフォーマーの思考回路には様々な仕方で負荷が加えられていく。

そのとき、何が起こるか。山下と池田によって演奏された《きのう、きょう、あした》を例にとってみよう。作品はこんな風に進む。山下がステージ中央に立ち、左右にはスピーカーに繋がれたレコーダーが設置されている。作品が始まると、池田は手にしたカードをシャッフルし、そこに書かれた指示を順番に読み上げる。「脚を肩幅くらいに開き、円を描くようにクルクルさせる、左回し、右回しのどちらが回しやすいか、チェックする」。カウントが始まると同時に長身の山下のスラリとした手脚が指示に従って動き出す。「1、2、3、4、5、6、7、8、9、10」。池田がベルを鳴らす。さらに様々な指示が続く。「つま先で直立し、両手を肩と水平になるように前に真っ直ぐ伸ばす、踵を上げたまま、手を両脇に下げながら、ゆっくり腰を落としていく、お尻が踵につくまで、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10」。ベル音。

今村俊博《きのう、きょう、あした》演奏風景

演奏:山下残、池田萠 2021年7月18日

Photo by Toshiaki Nakatani

今村俊博《きのう、きょう、あした》演奏風景

演奏:山下残、池田萠 2021年7月18日

Photo by Toshiaki Nakatani

5分ほど経過したところで山下はレコーダーを止め、巻き戻し、再生する。舞台上の池田の指示と、数分前の池田の指示とがズレつつ重なり合う。「つま先で直立し、脚を、両手を肩と水平になるように、肩幅くらいに開き、前に真っ直ぐ伸ばす、円を描くようにクルクルさせる、踵を上げたまま、左回し、手を両脇に下げながら、右回しのどちらが回しやすいか、チェックする、1、ゆっくり腰を落としていく、2、3、お尻が踵につくまで、4、1、5、2、6、3、7、4、8、5、9、6、10」。ベル音。山下は与えられた指示を取捨選択しつつ、何とか応じていく。

最終的に左右のレコーダーから流れる二つの指示と舞台上の池田による指示、計三つの指示が相互干渉するノイジーな音響が立ち上がる。そのなかを飛び交う指示の全てを遂行することは、もはや不可能だ。山下の身体を通じて、彼の思考の混乱が伝わってくる。彼は演奏を続ける、自らに実行可能な範囲内で。このとき観客は、システムの決定的な破れを目撃し、その裂け目のなかに山下の生(思考+身体)がありありと現前する瞬間に立ち会っている。それは「言葉」(命令やカウント)を通じて自動機械化されたパフォーマーが、思考の混乱を通じて逆説的にも自らの「身体」を取り戻す特権的瞬間――《数える人》シリーズではパフォーマーによる「数え間違え」の瞬間――であり、そのとき舞台と観客とのあいだに、たしかなシンパシーが生まれる。

このように今村作品が自動機械化された体と、それでもなお思考を強いられる生身の体との二重性にフォーカスしながら「思考する身体」を浮かび上がらせるのに対し、池田作品が焦点を当てていたのは、生理反応から個人的願望まで広い意味での感情と身体の変状であったように思う。

両日演奏された《いちご香るふんわりブッセ/うさぎのまくら クリーム金時》では、プレイヤーAが古典のテキストを暗唱し、Bが彼・彼女にコンビニスイーツを食べさせる。食べさせられたAは暗唱を中断し、その商品名を読み上げねばならない。今回の公演では長井(17日)、茂山(18日)が食べさせられる側のパートを担った。17日の公演後のアフタートークで長井は「甘いものが苦手で辛かったけれど負けず嫌いなので苦しさを表に出さないように我慢した」と語っていたが、それでも作品の後半になると、望まない大量の甘味を投与されることに起因する心身の負の変化を隠し切れず、咽てしまう場面や言い淀む場面がみられ、「声」にも苦しみや苛立ちが滲み出ていた(長井に食べさせる側であった池田は、長井を心理的に追い込むために表情や身振りを工夫したという)。このように池田作品の場合、「声/言葉」は「身体/感情」の内的な変化を外部へと伝えるためのファクターとなる。

池田萠《いちご香るふんわりブッセ/うさぎのまくら クリーム金時》演奏風景

演奏:長井短、池田萠 2021年7月17日

Photo by Toshiaki Nakatani

池田萠《いちご香るふんわりブッセ/うさぎのまくら クリーム金時》演奏風景

演奏:長井短、池田萠 2021年7月17日

Photo by Toshiaki Nakatani

アフタートーク

2021年7月17日

Photo by Toshiaki Nakatani

長井が自らの個人的な願望を読み上げる「声」が今村の「身体」の予測不能な動きとの相互作用のなかで刻々と変化する《いいのに 2人のための》や、ベートーヴェンやチャイコフスキーらのピアノ協奏曲から抽出された無音の身振りと「わたしが、いちばん、うつくしい」という調子外れで、喉を締めた、軋む声音による感情的叫びが対比される《ピアニストでない人のためのピアノ・コンチェルト群》(2021)も語るべきことがたくさんある魅力的な作品だが、ここでは今村・池田・茂山・山下の4人で演奏された《選択音楽 No.03 あるいは どんつきのきつつき》に触れたい。

池田萠《選択音楽 No.03 あるいは どんつきのきつつき》演奏風景

演奏:山下残、茂山千之丞、今村俊博、池田萠 2021年7月18日

Photo by Toshiaki Nakatani

池田萠《選択音楽 No.03 あるいは どんつきのきつつき》演奏風景

演奏:山下残、茂山千之丞、今村俊博、池田萠 2021年7月18日

Photo by Toshiaki Nakatani

茂山が丈の長い衣装を身につけて椅子に座り、脇にはテキストを持った今村が控えている。衣装の裾で隠された椅子の下には池田が潜み、茂山の後ろには山下が立つ。テキストを読み上げるのは茂山と池田のパートである。作品が進むにつれ、2人はバラバラにテキストを読み進めるが、茂山のパートは山下によって介入される。鼻をつままれたり、眼鏡をずらされたり、脇をくすぐられたりと、茂山の身体はたびたび虐げられ、思うように発話できなくなる。茂山の受難をその声から察知すると、池田が椅子の下から姿を見せ、茂山のパートを補うように、彼が読んでいる箇所を、声のヴォリュームを上げて一緒に読み始める。この作品には視覚的にも聴覚的にも得も言われぬ「おかしさ」があり、茂山の「声」からは苦しめられているはずの彼もまた時折笑いを堪えているような様子も聴かれた。身体的には苦しめられているはずなのに「おかしい」という倒錯状態もまた池田が舞台にのせる感情の機微のひとつである。このように、山下に介入された茂山の心身と「声/言葉」の変化がトリガーとなり、時間の経過とともに、パフォーマーたちのアンサンブルが織り成す視覚的・聴覚的状況が絶えず変化していく。同作は、今回演奏された池田作品のなかでも最も多層的な構造を持つものであった。

以上のように、「いまいけ」の二人による「声/言葉」と「身体」というテーマに対するアプローチは部分的に重なりながらも差異を持つ。命令やカウントといった「言葉」を介して作動するシステムと「思考/身体」との緊張関係や破れに着目する今村作品と、「感情/身体」の変容とそれを伝える「声/言葉」に焦点を当てる池田作品。両者は作曲家や演出家やダンサー・振付師の作品、そして多様なフィールドで活躍するゲストと共に、芸術の長い歴史のなかで既に多くが語られてきた、生の根幹に関わるテーマに対して、まだまだ多様なアプローチが可能であることを文字通り「身」をもって示してくれた。

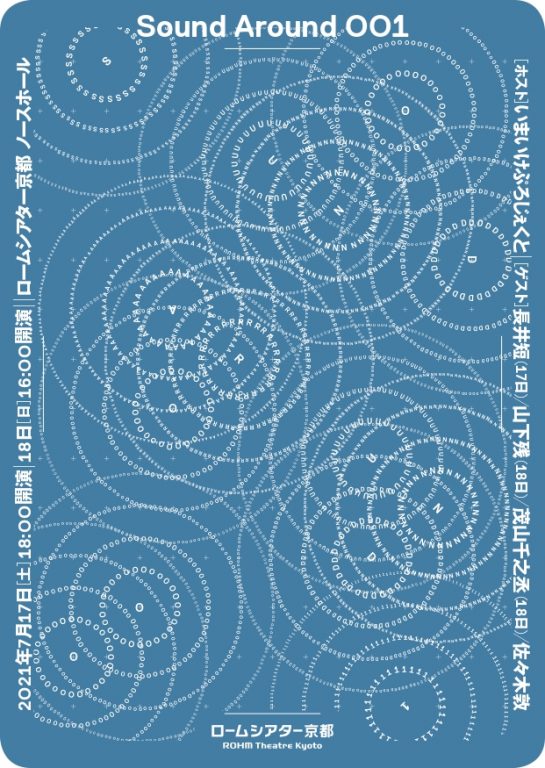

「Sound Around 001」のヴィジュアル・イメージである、重なり合う無数の円。「いまいけぷろじぇくと」が、そしてロームシアター京都の新シリーズが開拓する可能性の領野、つまりは様々な芸術表現が共振する中間領域を指し示すのに、これほどふさわしいイメージはないだろう。

「Sound Around 001」宣伝ビジュアル 表面

デザイン:綱島卓也