アーティスト・高谷史郎を迎えて、2023年度の「レパートリーの創造」での新作発表を目指すプロジェクトのためのロングインタビュー。聞き手は、高谷史郎の美術館における初個展『明るい部屋』(2013年/東京都写真美術館)のキュレーションを担当した田坂博子(東京都写真美術館 学芸員)。高谷が手がけたこれまでの実験的な創作をふりかえり、芸術とテクノロジーの関係や作品のレパートリー化について思考を巡らせた。

高谷史郎、田坂博子

「レパートリーの創造 高谷史郎 新作」準備について

ロームシアター京都では、アーティスト・高谷史郎を迎えて、劇場のレパートリー作品となる新作発表を目指す中期プロジェクトを始動した[*1]。2023年度の発表を目指し、プロジェクトのスタートとなる2021年度は、創作の起点として、新作準備のためのトークおよびロングインタビュー(本稿)を行った。2022年度は、クリエイションを行う。

高谷はアーティストグループ「ダムタイプ」の創設メンバーとして、ビジュアルワークを総合的に担当した後、近年はディレクションに携わってきた。また、ダムタイプの活動と並行して、30年にわたりソロ・アーティス トとしても独自の表現スタイルを追求し、常に芸術と技術の新しい実験を試み、美しさと同時に、先鋭的なアイディアで世界的に注目される作品を発表。音楽家 坂本龍一や霧の彫刻家 中谷芙二子等との数々のコラボレーションをはじめ、映像作品から舞台作品まで幅広い領域で国際的に活躍している。

ロームシアター京都では、ダムタイプ新作パフォーマンス《2020》の制作・発表、2019年度「劇場の学校プロジェクト」メディア・パフォーマンス講師を務めた。

2021年度に実施するトークシリーズは、2021年4月9日にロームシアター京都 サウスホールで開催。サウンドエンジニアの東岳志を迎えて、フィールドレコーディングの試聴を交えつつ、「音」についてのアプローチを語り合った。当初、トークは数回行う予定だったが、コロナ禍の影響などにより変更して、オンラインで行ったロングインタビューを前編・後編にわけて掲載することとした。

劇場におけるレパートリーと再制作を考える

田坂博子(以下、田坂) 今回は、2023年度にロームシアター京都で新作発表を目指すプロジェクトのためのインタビューということで、高谷さんにお話を伺っていきます。どうぞよろしくお願いします。

高谷史郎(以下、高谷) よろしくお願いします。2021年度は「新作準備のためのトークシリーズ」を数回開催しようということで、2021年4月に第一回のトークを開催しました。ゲストに迎えたのはサウンドエンジニアの東岳志さん。東くん、と僕は呼んでいますが、なぜ彼に依頼したかというところから話していきましょうか。

まず、ロームシアター京都から「レパートリーの創造」の依頼があったとき、そもそも「レパートリー」って何だろうと思ったんですよね。僕自身、舞台の演出家をメインにやっているわけではないし、劇場を使ってインスタレーションをするとかになるのかなと思ったりもして、どこから考え始めれば良いのかわからなくなってしまった。

それで、「レパートリー化するというのは、どういうことなのか」を考えることから始めました。レパートリーという言葉から最初に思い浮かんだのは「音楽」。音楽だったらスコア(楽譜)を残すことで再演可能となって、レパートリー化につながります。さらにそのスコアからパフォーマンスやインスタレーションも展開して考えることができる。ただ、インスタレーションの場合の「スコア」は、作品展示のための「インストラクション[*2]」になると思うのですが、でもそういうインストラクションには時間軸のことが書かれているケースは少ないんですよね。インストラクションは、楽譜と同じように、作品の根幹になるものですが、楽譜よりは、より「前準備」感があるというか……。そう考えたとき、「インスタレーションのレパートリー化をどのようにするか」「作品をどう残していくか」といったことが大切になってくるのかなと感じました。

第一回のトークシリーズに東くんを迎えて開催したわけですが、話を聞いてみておもしろかったのは、「音を記録すること」についての東くんの考え方。東くんはサウンドエンジニアであると同時に、個人でフィールドレコーディングもしていて、でもそのレコーディングしたものを作家として形にして発表しているわけではないんです。

一般的なサウンドエンジニア、レコーディング技術者の仕事って、誰かに頼まれて、求められた音をきれいに録音することなんですね。でも東くんがやっていることで僕が興味をひかれたのは、そのフィールドレコーディングの部分。たとえば、一人で山に入って京都のバックグラウンドノイズを一晩じゅう録音するとか、「除夜の鐘は、どこからどこまでを録音すれば記録したことになるのか」と考えながら鐘の音を録るとか、そういう感じなんですね。その除夜の鐘のエピソードも、鐘の鳴り始めから終わりにかけて「音」はだんだん減衰していくけれど、聞きようによってはずっと鳴っているし、振動が消えてなくなることはない――、という哲学的な話にもなって、おもしろかった。またあるときは仲間たちとさまざまな場所へ出かけて、そこで出会った音を録音する。その場所に行って、その環境の中に身を置いて実際に体験すること、その体験自体が大切だ、というスタンス。

そうやって音と関わっている彼にとって、スコアに代わるものをどのように捉えているのかを知りたくて、実際に彼がいままで録音してきた音源を聞かせてもらいながら、「作品化するということはどうなのか」ということを考えました。

「新作準備のためのトークシリーズ」第一回の様子

今回の田坂さんインタビューでは、東くんとのトークイベントで話したことを一旦、整理するためにもお話ししてみたいと思ったんです。僕自身のいままでの作品制作も田坂さんは知ってくださっていますし。そう考えると、田坂さん自身は学芸員で、アーティストではないけれど「作品を作品として成立させる仕事」をされているように思いますし、たとえば「作品を収蔵すること」とかもそうですよね。

田坂 そうですね。今日のインタビューで、どういうことをポイントに話そうかと考えたとき、一つ目のキーワードに「再制作」がありました。

私自身の高谷さんとの関わりを振り返ってみると、2005年にヨーロッパのラトビア国立自然史博物館で開催された『雪と氷との対話展』が最初だったでしょうか。当時、私は霧の彫刻家・中谷芙二子さんの作品制作のマネジメントに携わっていて、『雪と氷との対話展』は中谷芙二子さんのお父上にあたる物理学者・中谷宇吉郎さんの雪と氷にまつわる功績を軸とした展覧会でした。この展覧会で高谷さんはソロワークを発表されています。そして、2013年に東京都写真美術館で開催した高谷さんの個展『明るい部屋』ではキュレーターとしてがっつりとご一緒させていただきました。

それ以前の高谷さんのソロワークも含めて考えると、高谷さんの作品は連続しているように思うんです。すべて違うタイトルをもっていても、なにか再制作をしていくような感じがある。先ほどのフィールドレコーディングの話じゃないんですけれど、過去の痕跡に対して、もう一度向き合い、そこから違うバージョンを作っていく、再制作していくような視点も感じられます。

私自身、美術館の仕事で、昔の作品の再制作に関わることがありますが、「再制作」って過去の作品を再現しようとしながらも、結局、新しい作品を作ることになってしまう部分もあるんですね。美術館という仮の空間の中に、もう一度、形をあらわすことが再制作の展示になる。近代的な美術館のミッションの一つに、作品資料を残して保存していくことがありますが、その際に「作品は何か」ということを展覧会で位置付けていく役割をもっていると思います。しかし同時に、その位置づけは常に時代とともに変容していきます。美術館は、作品をさまざまに解釈していくことができる開かれた場所でもあり、現在は、とりわけアーカイブの考え方の重要性が高まってきているので、そのような方向性のお話もできたらと思っています。

高谷さんのソロワークでもこれまでのダムタイプの制作でも共通して、カメラのフレームで切り取られるような世界観が重要なのではと感じています。再制作という点でも特にそれは重要で、これまでの作品を見てみると、正方形の窓で切り取るのを大事にされています。ハッセルブラッドというメーカーのカメラが高谷さんはお好きだと思うのですが、あのカメラも正方形のガラスから世界をのぞいてみるものです。その正方形のフレームで見ていく世界観は、グリッドを使った表現ともつながってくるのではないかと興味があります。

高谷史郎 《Camera Lucida f85mm》2004年

写真提供:東京都写真美術館 撮影:住友博

高谷 ハッセルブラッドというカメラがおもしろいのは、ファインダーをのぞきこんだときに、絵としてそこ(フォーカシングスクリーン上)に風景がある、自分の外側にイメージがあると感じられることなんです。一般的な一眼レフカメラでは、ファインダーをのぞいて見ている映像は視覚の延長で、どこからが自分の中で起こっていてどこからが映像なのか、あいまいになる。視覚と映像がグラデーションのようにつながって、連続しているような気がするんですよね。でも、ハッセルブラッドの場合は自分の身体の外側にピントグラスがあり、そこに映像が映っているから、映像を「のぞいて見る」感覚とは全然違うんだと、ドキッとしました。

正方形、カメラ――世界の切り取り方

高谷 正方形にこだわっているのは、そのハッセルブラッドでの経験ももちろんあるんですけど、どちらかというと、正方形という形がもつ有効性があるからですね。光学的に考えると円形が一番良い。なぜかというと、レンズで自然に集光できる有効な形は円形だからです。ではなぜそこでカメラに正方形が採用されているかというと、円形からもっとも有効な面積で人工的に映像を切り取ることのできる形だから。光学や自然の要素を一番有効に捉えることができ、なおかつ人間が認識する世界との間で一番齟齬のない形が、正方形だと思うんです。プリントしたり、額装したり、人間がなにか形を扱うときには、円の場合は上下も斜めも関係なくなるけれど、正方形や長方形だとどちらを上にするかなどが考えやすい。

それをふまえて、これまでのダムタイプや僕のソロワークで、なぜカメラを持ち込んでいるかというと、自分がおもしろいと感じたことを誰かと共有したいとき、言葉を介さずに直接伝えることのできる方法だから。たとえば、いま目の前にあるコップに湯気が立っていて、そのモノや状態から感じる感覚を共有する方法として一つ、「言葉」がありますよね。俳句や小説といった、フィクションの物語などを通して概念で説明することができる。でも「カメラ」で伝えると、「物語」によるバイアスがなく、その場で起こっていることを直接見てもらえる。ビデオカメラに関してはリアルタイムで、フィルムカメラの場合は少し時間差がありますけれど、でもそういったカメラがもつ同時性は重要視しています。

パフォーマンスは、舞台上で実際に起こっていることを見ていただくわけで、観客もそのときその瞬間を共有したいと思って劇場に足を運ぶんだろうと思うんですよね。その舞台でビデオカメラやプロジェクターといった装置が果たす役割は僕にとって重要で、いつでも変わりなく見ることのできる「記録した映像」を、その瞬間瞬間を観てもらう舞台上に投影することで、カメラのもつ直接的な表現が活かせるんじゃないかと考えて使っています。

田坂 2013年の高谷さんの個展『明るい部屋』でも、カメラの要素を取り入れた作品《Camera Lucida》を展示されていましたね。

高谷史郎 《Camera Lucida》2004年

高谷 そうですね。展覧会のタイトルは、ロラン・バルトの『明るい部屋─写真についての覚書』(みすず書房、1985年刊)からとったんですが、明るい部屋とは、画家が風景を手元の紙の上に映し出すために用いた光学装置カメラ・ルシダ(camera lucida、ラテン語)を意味しています。一方で、カメラの原型と言われる「カメラ・オブスクラ(camera obscura)」はレンズと暗箱とスクリーンで構成されていて、レンズを通った風景が暗箱の中に映るという構造になっています。でも、そのカメラ・オブスクラの現象は、暗箱がなくても実は科学的に起こっているんだということに気づいてもらえる作品にしたかった。

写真はどちらかというと「暗闇の魔法」ですよね。でも、バルトの『明るい部屋』では、それをひっくり返して、「すべてがあからさまに見えていることが写真のおもしろみなんだ」「そこにある現実がすべてきっちりと記録されているのが写真で、それこそがおもしろいんだ」ということを言っていたと僕は思っているんです。嘘がないというか。いまやデジタルになって、写真に何でも描き加えて修正もできるから、なんだかそういう「おもしろさ」がなくなってきつつありますけどね。

田坂 高谷さんの『明るい部屋』の開催は10年ほど前で、その頃に話していたよりも、さまざまなことが当時よりもっと加速しているように思えますね。そういえば写真共有SNSのInstagramで採用されているデフォルトのフレームは正方形ですけれど、高谷さんの話とも何かつながりがあるのかなと思ってしまいます。そういったInstagram的な感覚もそうですが、我々が見ているものの情報量が変わってきているとも言えます。

高谷 そうですよね。ハッセルブラッドや中判カメラの多くで採用されていたのが正方形だったということとか、6×6判というフォーマットのカメラを知らない人も、いまでは大勢いるんだろうなと思うし。Instagramのデフォルトが正方形なのはきっと、スマートフォンで撮ると縦構図と横構図が混じるから、その真ん中をとったんでしょうね。横向きに撮ってもトリミングすれば正方形で使えますから。

田坂 そういう意味では、Instagramはデザインされているとも言えますね。メディア理論家のレフ・マノヴィッチがInstagramを分析していますが、そこからは、「写真=Instagram」というか、もはやInstagramは表現手段やメディアになっているんだ、ということがわかります。

高谷 確かに、Instagramで記録して発信する感覚は、これまでとは全然違うでしょうね。動画でもあるし、写真でもあるし、何でもアリですよね。インターネットが始まった頃は……って、古い話になってしまいますけど、通信速度がとても遅かったから基本はテキストベースのメディアだと思っていたんです。画像も送れることは知っていましたけど通信速度がとにかく遅かった。それが、いまやInstagram的な、グラフィックだけのコミュニケーションツールになりつつある。

田坂 言葉を介さずに、写真と動画で伝えていく。

高谷 そういう感覚ですよね。僕自身もInstagramのアカウント(@shiro_takatani)をもっていますが、写真を投稿するときに言葉をあまり書かない場合が多いです。別に、言葉が読みたくてInstagramを使っているわけでも、言葉で検索しているわけでもないですから。

この投稿をInstagramで見る

田坂 ただ、「言語でつながる」というところも結構あるような気がするんです。たとえば、「美しさ」という言葉を高谷さんはよく使われますが、高谷さんが切り取る「美しさ」は多くの方が共有できるものとして切り取られていると思っています。ですが「美しさ」というワードはある意味危険で、簡単に言えてもしまうので、「美しさ」の価値観もこの10年ほどで一気に変わっています。きっと高谷さんが違和感を覚えるようなものにも「美しさ」を感じる人がいる状況がたくさん展開されている。

高谷 そう思います。

テクノロジーで「世界の断面」を見せる

田坂 高谷さんが「美しさ」を語るとき、自然との関係であらわれる美しさを指すことがあると思うんですけれど、私自身はそういった美しさを具体的には語れなかったりするんですね。そこで気になるのは、高谷さんが美しさを語るときの重要性についてです。先ほどのお話にあった、カメラとどうやって接するかというエピソードとは違う位置にある話だとは思うんですが、たとえば正方形の美しさや、黄金比でもあるかもしれないですけど、どのように考えておられますか?

高谷 正方形を選んでいるのは、黄金比のように、比率でキレイに見せることから逃げたい、という気持ちですかね。黄金比は、何というか……、「おまじない」にすごく近い。黄金比がきれいだなんて、そんなことを言いだしたら「この比率もキレイだよね」という違う比率がたくさんある気がするし、そもそも黄金比はたやすく扱えるから、何か作るときにパッと採用しやすい数字だと思うんです。そういったことから逃げるためには正方形しかないかな、っていうぐらいで。

田坂 自然との関係であらわれる美しさで言うと、やっぱり雪の結晶の美しさは普遍的だと思うんです。ただ、それを切り取る「眼」がないと、レンズがないと、その美しさには気づけないという現実がある。雪の結晶の美しさを誰かと共有しようとしたとき、共有した結晶のイメージがぐちゃぐちゃで伝わらないっていうのではダメなわけで、それこそが「表現」なんだと思いますし、誰にでも同じようにはできないことじゃないでしょうか。

高谷 僕の場合は、その表現に「テクノロジー」が入ってくるんだと思う。なぜテクノロジーを使うかというと、アーティストが自分の頭の中で捉えた世界を絵にするというのとは違って、世界の断面を見せたいから。『明るい部屋』の展示でやったこともそれと一緒なんですけど、いま目の前に見えている世界は、そこにある世界なのか、自分の中に作ったものなのかわからないので、世界を「 」(カギカッコ)の中に入れるために切断する。テクノロジーはそうやって切断して接合するためにあると思うし、そういうテクノロジーとしてカメラやラインセンサカメラ[*3]があると思っていて。

ラインセンサカメラを使い始めたとき、このカメラは二次元の世界を捉えているわけですけど、三次元はどのように認識するんだろう?と思って、家の中や外でいろいろと撮影してみたんです。すると、ものすごくアーティスティックな世界が広がってくるんですよね。それを見て、アーティスティックすぎておもしろくないなと思って(笑)。できあがってくるものはキレイなんです、でもそこにおもしろみを感じることはなくて、恣意的で。ただ僕がラインセンサカメラを動かした痕跡が一回性として記録されているだけで、それ以外は何も意味がないのでは?と思ったんです。

そこから、「このテクノロジーをどのように使って世界を切断して見せれば、このテクノロジーがもつ特殊性や、得意な分野が取り出せるのか」と考えたら、カメラを平行に動かせば良いんだとわかった。すると、「すべてのシーンがカメラに対して垂直」という世界が写り込んだものを1枚に記録できたんです。そこに時間も記録されていて、たとえばスキャンにかかったのが24分間なら、「24分」という時間が記録される。それこそ、このラインセンサカメラにしかできないことで、そうやって生み出されたものは美しく見えるような気がするんですよね。うまく言えないんですが、それは「僕にしかできない動き」が作ったものではなくて、そのテクノロジーが作ったもの、というか。

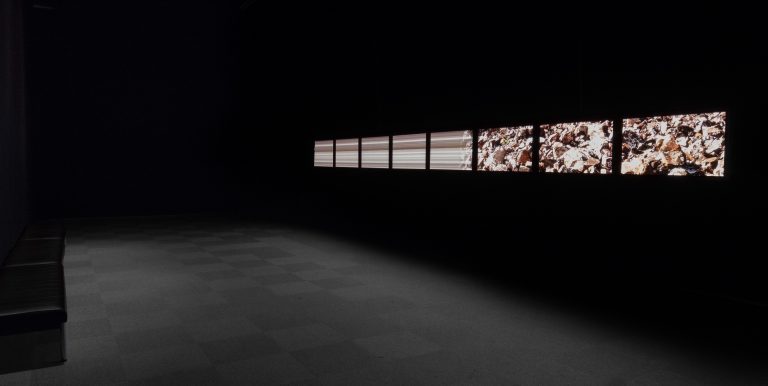

田坂 高谷さんという個性が作る、というよりは、カメラの必然性が作るということでしょうか。それで思い出すのは、高谷さんが2013年に発表された作品《Toposcan(トポスキャン)》のことで、当時それを見て「すごい発明だ!」と思ったことが印象に残っています。16:9のモニター8台が全体で一つの映像となるように横一列に連結されていて、その横長の映像の中をモニター1画面分の映像がゆっくりと端から端へ移動していく作品なんですが、過去にも未来にもつながっている「風景と時間の巻物」のようでした。

高谷史郎《Toposcan/Ireland 2013》2013年 「高谷史郎 明るい部屋」展(東京都写真美術館 2013/2014年)より

写真提供:東京都写真美術館 撮影:藤原卓也

高谷 《Toposcan》を作っていたときに考えていたのは、「情報の次元を下げたら、どんな世界が見えてくるか」ということ。写真は、三次元を二次元に落とし込むことで次元を落としていますし、なおかつモノクロ写真しかなかった時代だと、色という次元も落とすことになる。そうやって次元をどんどん下げていくと、普段見ているものとは違うものが見えてくる。たとえば、赤いバラの写真なら、カラーで撮ったバラは「赤い色がきれいだな」と思った記憶しか残らなくても、モノクロで撮ったバラは「バラの花びらってこんなに立体的なんだ」と形の記憶が残る。なぜそう見えるかというと、人間の脳の処理能力が関係していて、それまで情報が多くて処理しきれなかったものでも、次元を落とすことで処理できるようになって、より高い解像度で見えてくるんですね。脳の時間的解像度も1秒間に4フレーム程度だそうですし、実際、脳が認識できているのって本当はもっと粗いイメージだったりする。それに人間の眼も2つだし、こんな形をしているから、パースペクティブのある世界が見えている。そういうのが人間の「視線」、人間の見えている世界なんです。

それがもし、たとえばスキャナーみたいな「眼」だったら、違う世界が見えているわけで、それも一つの「視線」なんですね。そういう考えがあって、《Toposcan》では観た人の意識を変えられるようなことができたらおもしろいな、と思った。自分自身も、「こういう世界の見え方って、いままで体験したことがないし、人間には見ることのできない世界なんだ」と驚きましたから。

田坂 テクノロジーで時間をどう捕まえるか、とも言えますね。先ほどフィクションの話がありましたが、時間という要素が作品に入ってくると、そこにフィクションを見てしまうんです。作品の中の「過去」が動くので、違う物語を鑑賞者それぞれが捉えてしまうような気がします。

高谷 でも、ドキュメンタリーも「過去の真実」だから、報道写真やルポといったドキュメンタリーと、フィクションってそんなに差がないんですよね。すべてを描くことは無理だし、すべてを写すことも本当は無理なので。バルトの『明るい部屋』にナポレオンの写真のエピソードがあるんですが、「ナポレオンの目に当たった光が反射して、レンズを通ってカメラの乾板の銀に当たって、写真が残っている。その光線は、一度ナポレオンにさわった光線なんだ」と。そう考える気持ちはとてもわかる。「そこにそれがあった」ということが写真にとっては重要で、そういう意味では《Toposcan》もCGで作ったものではなく「そこにその形があった」ことが大切になってくる。

田坂 そうですよね。テクノロジーを使っている=人工的な何かを作り出す、と感じる方が多いようですが、テクノロジーを使っていてもドキュメンタリーだ、っていう。

高谷 そう、ドキュメンタリーなんです。それが重要。

田坂 でも、ドキュメンタリーはフィクションでもある、と。

高谷 そうです。

田坂 過去の表現者たちは、「自分たちは世界をどう見ていこうとしているか」というところから芸術を生み出していますが、パースのある視点って西洋を中心に位置づける世界観でもあって。そうではない《Toposcan》のような視点を通してドキュメントとして表現するのは、ある種、世界観のステートメントのようにも捉えられるのかもしれないですね。結果として出したものが真実のように捉えられるというか。

高谷さんは、そういった制作プロセスで嘘をつきたくないという感じで制作されていて、最近もそのシリーズを発表し続けています。また、実際のパフォーマンスでも《Toposcan》の要素が随分入っていて、その感じが最初にお話しした再制作の話とつながりそうですよね。《Toposcan》そのものの完成形を求めていくというよりも、たくさんの作品を《Toposcan》を通じて発表することで、発明としての《Toposcan》が語られていく方法を作っているような気がしました。

後編はこちら(3月18日公開)

![高谷史郎ロングインタビュー[前編]](https://rohmtheatrekyoto.jp/wp-content/uploads/c4c77787ba14a01c7971761e0a84c8ec-e1706271285953.jpg)