撮影:守屋友樹

「ロームシアター京都×京都市文化会館5館連携事業」は、ロームシアター京都が2019年度から実施しているプログラム。2022年度は0歳から大人までみんな一緒に楽しめるプログラムを開催した。

本稿では、本事業でダンス・パフォーマンス『およげ! ショピニアーナ』を9月から11月にかけて京都市内の5会場で実施した、ダンサーの中間アヤカさんへのインタビューをお届けする。

本作の構成を手がけ、舞台に上がって観客と向き合う中間さんが、パフォーマンスを通して感じたダンスの可能性、子どもが初めて出会う作品としてクリエイションすることの難しさや楽しさなどを語っていただいた。

―まずは、ダンスへのこだわりについて聞かせていただけますか? 以前、中間さんがSPIN-OFF「ARTIST PICKUP」のインタビューで、「ずっとダンサーという生き物になりたくて生きてきた」と語っておられたのが印象的でした。

中間アヤカ(以下、中間) そうですね。私は「ダンスじゃなくちゃダメなんだ、ダンスじゃないと表現できない」という風に、何か強いこだわりがあるから作品を作り始めた、というわけではないんです。踊りを始めたのが3歳頃で、最初はクラシックバレエからでしたが、それこそ物心がつく前から「踊ることが当たり前」という感じで、ずっと踊ってきました。

ダンサーという職業につきたいと思うようになって、関西でキャリアをスタートしてからは、自分の作品を作って踊るというよりも、ほかの人の作品にダンサーとして出演することが多かったです。そんな経緯もあって、自分のアイデンティティは「ダンサー」であり、ダンスを使って作品を作ることは自然な流れの中にありました。

―ダンサーとして活躍の場を広げる一方で、今回の『およげ! ショピニアーナ』は中間さんにとって初めての、子どもを対象にした作品ですね。「シアターデビュー!」促進プログラムということで、0歳から鑑賞できる内容ですが、子どもが観ることを想定した本作のクリエイションにおいて、特に意識したことは何でしたか?

中間 「バリアを作らない」ということでしょうか。実は、観客の対象を絞った作品作りは、『およげ! ショピニアーナ』が初めてだったんです。「この作品を観てほしい人は誰なんだろう?」と想像することはこれまでにもありましたが、子どもを対象にするというお題が先に提示されること自体が初めてで、作品を作る上で「どうしたらいいんだろう?」と不安に思うこともありました。

『およげ! ショピニアーナ』の前に作ったのは『フリーウェイ・ダンス』(2019年初演)という作品で、劇場の中に庭を作って、舞台と客席の間に境界線がない“フラット”な場作りをしました。フラットにした理由は、ダンサーもお客さんもスタッフもみんな「同じ地面に立っている」ことを強く意識したかったからで、観客も、ある一定の人ではなく「みんな」に向けて作ることを考えました。「みんな」というのは、普段あまり劇場に足を運ばない人や、それこそ、私自身の家族のようにアートから少し遠いところにいる人も含まれていて、そんな人たちも、劇場に来れば居心地良くすごせるような、ただ「(ここに)居ること」ができる空間を生み出せたら良いなと考えて作った作品です。

同じように、『およげ! ショピニアーナ』を作り始めるまでは、もっと観客という存在を“広く”捉えたいと思っていて。その場にいる人たち、という一つの「塊」ではなく、「一人ひとりの観客は違う人」と意識し、「その一人ひとりと出会いたい」という感覚をもっていました。子どもたちに向けた作品ではあるけれど、大人が一人で観に来ても良いですし、それこそ子どもは一人では劇場に来られないですから、一緒に来る「子どもがいる大人」のことも意識して作っていったように思います。

撮影:守屋友樹

―私も2回、公演を拝見しました。子どもの目の前に何かを落として惹きつけるような工夫が随所にありましたし、導入のパートでも演じ手側と観客の皆さんとの間で、この場がどういった場として在るのかがしっかりと共有されていた印象をもちました。観客と演者とが、また、保護者が子どもに感情移入できる「ひらけた場」が成立していたと感じました。それを踏まえてお聞きしたいのですが、中間さんご自身は、劇場をどのように捉えているのでしょうか?

中間 私自身、劇場が大好きなんです。クサい言い回しになってしまいますが、劇場にはロマンがある、というか(笑)。劇場に立つことを目標としてこれまで踊りを学んできたので、やっぱり私にとってはいまでも、劇場の舞台に立って、お客さんと出会えることは特別なこと。ここ最近は、劇場という「場」をどう解体していくかということも考えていたので、『およげ! ショピニアーナ』を上演した会場は、いわゆる劇場という場所ではなかったんですけど、劇場の特別さを感じてもらいつつ、よりひらけた場にしていきたいという想いがありました。

今回、プログラム名に「シアターデビュー」と付いているのが、とても気に入っていて、“デビュー”って特別な瞬間や場のことだなと思うんですよね。それはつまり、作り手・演じ手が観客と出会う場であり、一方で、観客にとってはシアターに出会う場であり、どちらにとってもデビューの場なんだ、ということを『およげ! ショピニアーナ』を作る上で意識していました。

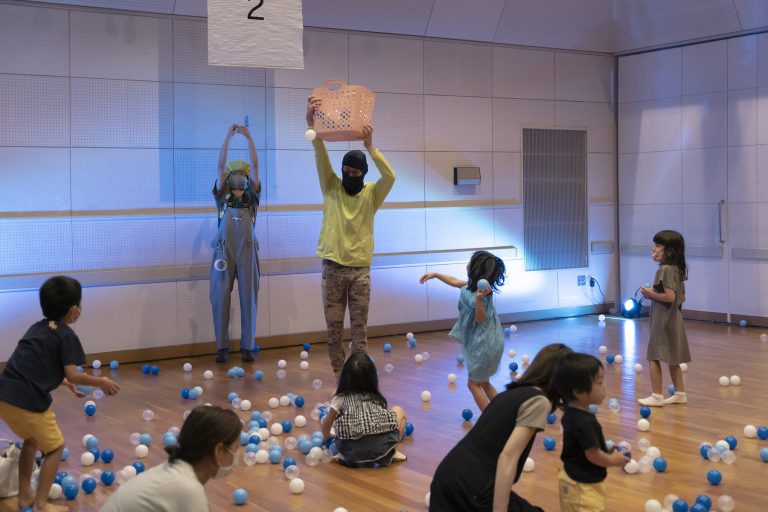

ですから、上演が始まるときに鳴るブザー音だったり、場面が切り替わるときに「ACT 1」「ACT 2」と垂れ幕で見せてみたり、そういったシアターの構造をあえて見せるような演出は強く意識して取り入れましたね。

撮影:守屋友樹

―なるほど。「出会い、集う場」というものがシアターに発生してほしい、という大きな想いが中間さんの中であったんですね。『およげ! ショピニアーナ』のクリエイションで、核となった部分についても聞いてみたいのですが、どのようにコンセプトをまとめていったのでしょうか?

中間 「デビュー」というキーワードから、「自分の原体験」を思い返してみよう、というところからコンセプトを作っていきました。小さいときの記憶を辿りながら、初めて体験したこと――それは、モーメント的なことだったりもするんですけど、そういったものをいくつか拾い上げていくと、まず私にとっての“初めて”は、やっぱりバレエ作品。

それで、今回はバレエの構造を借りてみようと考えて、100年以上前に初演された、ショパンの楽曲を使ったバレエ作品『ショピニアーナ(Chopiniana)』を取り入れました。

―題名にある『ショピニアーナ』って、ショパンの音楽を使っていることが、名前の由来なんですね。

中間 そうなんです。いまは『レ・シルフィード(Les Sylphides)』と言われることが多い古典的な作品ですが、バレエの集団行動的な美しさやショパンの音楽の優雅さを感じてもらうため、ストーリーがないのが特徴です。振り付けはミハイル・フォーキンで、彼が自分の振付作品を残すための奮闘ぶりも興味深く、当時出演していたダンサーたちが勝手にその振り付けを自分たち流で演じた“海賊版”が存在したというエピソードもあったりして(笑)、調べるほどにおもしろかったんです。いつか私の作品もそんな風に、いろんな人によって、いろんな場所で演じられていく、形を変えながら続いていく作品になったら良いなと思って、今回のクリエイションでは『ショピニアーナ』の構造を借りてみました。

また、イギリスのバレエ学校でオーディションを受けたときの「原体験」エピソードも大きいですね。バレエクラスのオーディションだったので、クラシックに合わせて踊るものだと思っていたら、オーディションを担当していたピアニストが弾いたのは、ビートルズの『イエロー・サブマリン』! それが私にとっては、ものすごく衝撃的で。その曲が使われた同名のアニメーション映画って、ポップアートのようなカラフルな作品なんですよね。「バレエ=クラシック音楽」じゃないんだ、っていう衝撃的な原体験と、その『イエロー・サブマリン』に出てくるアニメーションのカラフルな航海のイメージも、今回の作品に反映していきました。

―『イエロー・サブマリン』をバレエで捉え直す、という衝撃的な経験が、『ショピニアーナ』という古典を改めて捉え直すという流れに自然とつながっていったんですね。

ところで、ショピニアーナのお話の中で「物語がない」というキーワードがありましたが、たとえば子どもたちと関わるとき、「(言葉や物語で)誘導する」みたいなことがあると思うんです。『およげ!ショピニアーナ』では、そういった物語の流れを利用して子どもの行動を誘導するような場ではありませんでした。「物語がない」ことが本作にとって、とても象徴的だと感じたのですが、それについてはいかがですか?

中間 私自身、ダンスをずっとやってきたので「物語がない表現」に触れることが当たり前だったんですね。ただ、クリエイションの過程でほかの子ども向けのプログラムも観てみたら、ストーリーがある方が楽しみやすいのかな、とも思ったんですけれど、最終的にはストーリーがない構成に自然と決まりました。

あと、私自身、言葉をあまり信用していないのかも(笑)。「身体があること」は人間同士ならみんな共通しているけど、「言葉」は全員の共通点にはならないな、という感覚がどうしてもあって。 “肌感”に近い話かもしれないんですけど、舞台を観て「あっ、なんか、わかる!」と思える感覚って、観客にとっても、演じ手にとっても大事なことだと思っています。「理解できた」という意味の「わかる」ではなくて、「五感で感じてわかる」というニュアンスでしょうか。

撮影:守屋友樹

―ちなみに、『およげ! ショピニアーナ』の公演の中で、身体を通して表現しながら、観客のことをわかった瞬間とか、逆に、中間さん自身のことがわかった瞬間って、何かありましたか?

中間 うーん。『およげ! ショピニアーナ』だけの話ではないんですけど、実は私、いつも観客って「わからない」存在なんです。それは、観客にとっても演じ手は「何をしでかすかわからない」存在だと思いますし、実はパフォーマンスを見せる/見せられる関係性のある舞台って、とても危ない場所だなと、私は感じていて。今回は客席と舞台をわけていない構成でしたから、パフォーマーと観客がお互いのすぐそばまで行けてしまう「危なさ」もある。

でも、そういった、お互いが「わからない」という状況でも、それでも一緒にいられる場ができていたんじゃないかと、今回の公演を振り返ってみて改めて思いますね。

―そうですね。お互いに「わからない」けど、それでも一緒にいる時間や、「わからないよね」という気持ちをみんなで共有できる場って、特に子どもたちにとっては大事だと思います。そういう意味で今回は「ひらけた場」「一緒にいることができる場」が作られていたなと感じました。

中間 ただ、「わからないこと=苦しいこと」にはならないようにと、作品作りでは特に気をつけていましたね。観客のみなさん一人ひとりが、「この作品は私に向けられたものなのかも」と少しでも感じてもらえる瞬間を作りたい、というか。共通点探し、というか。

今回は、パフォーマーが7人いて、観客は大人と子ども合わせて40人。限られた時間内で、観客全員との“共通点”を探していくのはとても大変で難しいことですが、それでも「いま、つながれた!」という瞬間を、――もしかしたら、演じ手側が一方向で感じている「つながった感」かもしれないんですけど――、観客一人ずつとそういう瞬間を作って、積み重ねていくことで「わからないことの苦しみ」から抜け出せるんじゃないでしょうか。そして、「『およげ! ショピニアーナ』、すごく楽しかったな〜」っていう経験だけじゃない舞台のあやうさも、お土産として持ち帰ってもらえるような時間になったら良いな、という風には考えていました。

撮影:守屋友樹

―今回、『およげ! ショピニアーナ』のクリエイションを経て、中間さんご自身はどんな手応えがありましたか? 子どもって、そういう「わかる/わからない」を飛び越えていく観客のように思うんですが、今後の作品作りにおいて、子どもを対象とする・しないに関わらず、子どもが観客に含まれる「場作り」に活かせる気づきがありましたら、お聞きしたいのですが。

中間 実は、小さい子どもが怖くて。身近に年齢の低い子どもがあまりいないので、どう話しかけたらいいのかな?って戸惑うぐらいで……(笑)。でも今回の公演を通して、ダンスを通してなら子どもたちとコミュニケーションが取れるかもしれない、とポジティブに感じることができましたね。

大人だったらアンケートなどを通して感想を言葉にして届けてくれることがありますが、子どもたちって、感じたその瞬間に思ったことを発するじゃないですか。そのリアルタイムでレスポンスする感覚って、イイな!と改めて思いましたし、そういったリアルタイムの行動が上演中に起こると、演じ手側もすごく影響を受けるんだ、ということも感じました。

たとえば、ある子どもから「何やってんの〜?」って聞かれたら、もう少し具体的に何をやっているか説明するような動きをしたくなったり、その子に向けてこの瞬間はやってみよう、という気持ちになったり。そういう瞬間に、上演の場って本当はそういうリアルタイムのやり取りができるんじゃない? やっても良いんじゃない!? という発見がありました。バレエでも、ダンサーがすごい技術を披露したときに客席から拍手が起こったりしますよね。そんな風に「もっと反応していい、おもしろいって言っていい」と感じることができたのは、私にとって新しい発見で、これからの作品作りでもリアルタイムのやり取りが生まれる場づくりをやっていきたいと、考え方もポジティブに広がりました。

(収録日:2022年10月9日)

左から、インタビュアーの彦坂敏昭さん、中間アヤカさん