©Julian Mommert

まだ明るい場内のざわめきの中に、それは密やかに入り込んでくる。細かな水が打ちつけるようにも、スピーカーのノイズのようにも感じられる微かな音——ほんの少しの違和感から始まり、徐々に存在感を増していく響きに耳をそば立てているうちに、客席は闇に飲み込まれていった。

開いた幕の先に広がるのは、スプリンクラーから噴き上がる水が放物線を描き、周囲に張り巡らされたシートにあたって音を立てている光景である。そこにひとり佇む黒服の男は、思うままに水を操って鮮烈な画と音の像を次々に生み出してゆく。外界から隔絶された男の世界はしかし、どこからか侵入した一匹の蛸とひとりの青年によって、混沌へと向かうこととなる。

ギリシャの巨匠ディミトリス・パパイオアヌーの3度目の来日作品となった『INK』は、コロナ禍の只中で創作されたデュオ作品だ。パパイオアヌー自身とシュカ・ホルン、世代も出自も異なるふたりが、水浸しの世界で愛憎入り混じる格闘を繰り広げる。

男(パパイオアヌー)の前にまず現れたのは蛸だ。それを球形の鉢に放り込むと、ついで盛り上がった水面から、一糸纏わぬ青年(ホルン)がぬるりと姿を見せる。身ひとつで向かってくる裸体の青年に対し、透明な板の内に閉じ込め、黒いベルトで巻き、ロープをつけて手繰り寄せ、下着を履かせと、あれこれ道具を駆使しながら手懐けようとするパパイオアヌー。互いに近づき、与え合い、親密に寄り添う静謐な時間も時折訪れるのだが、その数瞬後には、バタバタと力ずくの攻防戦に再びなだれ込んでいく。

不思議なことに、途中途中でホルンは闇に消える。男をひとり残して忽然と。しかししばらくすると、魚を腕いっぱいに抱えたり、黄金色の茂みに身を隠したり、蛸を褌代わりにしたりと少しだけ(しかし脈絡なく)装いを変えて、舞い戻ってきているのである。

©Julian Mommert

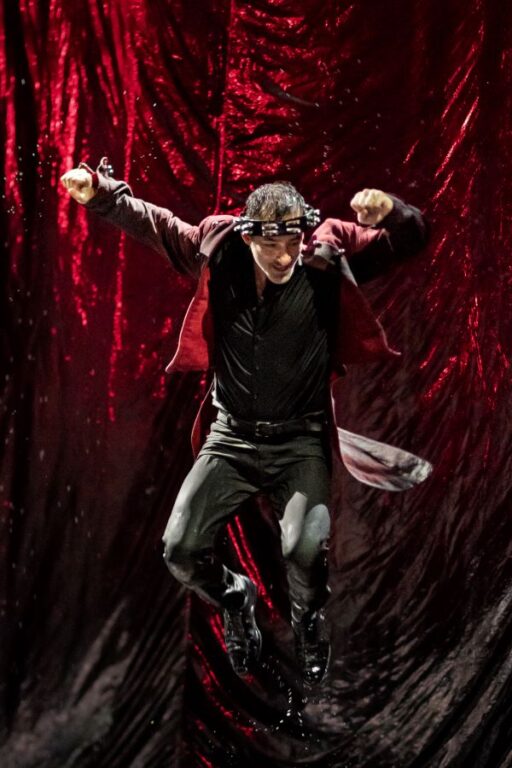

そして作品も後半に差し掛かった頃、パパイオアヌーが赤いジャケットをはおり、妖しげなロマ音楽が流れ出すと、見せ物小屋さながらのクレイジーなショーが始まる。鳴り響く鞭、いきなり出てきたタンバリン、四つ足で駆け回るホルン。それを後ろ手に机に縛りつけて、男が蛸人間の赤ん坊を喰らっていると、天井からミラーボールが落ちてきて割れる。白黒基調であった空間は、いつの間にか真紅の照明で染め上げられている。

拘束から脱して躙り寄ってきたホルンを赤いホースで雁字搦めにしたパパイオアヌーは、取り付けた綱を引いて、それを宙に吊り上げていく。身を預ける者と預かる者、両者は一本の綱で均衡を保ちながら見つめ合う。極めて濃密で、官能性さえ感じさせるデュエットだ。

やがて地上に降りてきたホルンを取っ組み合いの末に組み伏せると、今度は手にした蛸で打ち始める。かつてなく生き生きとした表情を浮かべて。だが気づけば彼が打つものは、自分の身体に替わっている。狂気の赤も消え失せて、世界は元の色に戻っている。

©Julian Mommert

パパイオアヌーとホルンのふたりは、親子のようでも、欲望の対象のようでも、文明と野蛮、調教師と猛獣、異なる星の生命体、ないしオルターエゴのようでもあり、その関係は判然としない。神出鬼没の侵入者は、あるいはまた——惑星ソラリスの“海”が人の記憶を読み取って幻を現出させたがごとく——男の潜在意識が生んだ幻影と読むこともできるだろう。

手元のレコードプレーヤーを操作すれば音楽がかかり、ドンと大きく踏み込めば照明が切り替わる。この閉ざされた世界の全てを自在に操っていたはずの「支配者」は、次第に幻影にとらわれ翻弄されていく。蛸を振り回し、口に咥え、半ばトランス状態に陥っていたが、ある時はたと、目の前にしていたはずの「相手」の不在に気づく。蛸を投げつけた先に再び青年の姿が幻出するも束の間、それは闇にかき消えていく。実際には彼は、ひとりきりなのだ。全ては蛸と水が見せた幻覚に過ぎない、と……。

水は、パパイオアヌーの作品では頻出のモチーフである。2004年のアテネオリンピック開会式(『BIRTHPLACE 2004』)では、古代から現代に至るまでの文明の歩みを映し出す巨大な水面をスタジアム内に出現させた。そして前回の来日作『TRANSVERSE ORIENTATION』では、牡牛と男たちに水をもたらす女神を登場させたのみならず、剥がされた床板の下から水辺の景が現れるという驚きの幕切れを見せた。

水を巧みに扱う手腕は、本作でも遺憾なく発揮されている。光を受けてキラキラと輝く水飛沫は、黒の背景に白の軌跡をくっきりと描く。そして動きに応じて水面に生じる波紋が、空間全体に反射して広がっていく。自転する透明の鉢から水が四方に振りまかれるシーンの鮮やかさたるや。その強烈な視覚体験は、「劇場の魔術師」の呼び名に相応しい。

しかし本作における水の役割は、それだけには留まらない。ぬめぬめした蛸、ピチピチ跳ねる魚、てらてらと輝く濡れた肌は、観る者にその感触をありありと想像させる。音の効果も絶大だ。クラシック音楽を中心に据えたこれまでの来日作とは一転、本作の基調音となるのはマイクで拾って増幅した水音である。スプリンクラーから降り注ぐ音と、床に溜まったそれが立てる音が、絶え間なく耳を刺激する。そしてその中で行われる「覆いかぶさる」「食いちぎる」「打ちつける」「倒す」「投げる」といった動作の音も、水気を含むことによって更なる生々しさを帯び、暴力的な運動性が強調される。

©Julian Mommert

芸術史から引用したイメージを織り合わせ、観る者を解釈の愉しみに誘う『THE GREAT TAMER』や『TRANSVERSE ORIENTATION』の徹底した洗練ぶりと比べると、『INK』には泥臭さがある。もちろん作中にちりばめられた象徴的モチーフの数々は、様々に想像をかき立てる。(劇場ロビーには、その手掛かりとなる参考資料群が展示されている。) しかしそれにも勝る五感への刺激が、頭脳よりも肉体を、知性よりも感性を起動させるのである。マテリアルの色・形・質感が迫り来れば来るほど、意味内容は後退する。

思い起こしたのは、子どもの泥遊びだ。泥に手足を浸からせて、思い思いに形を作っては崩すこの根源的な創造行為では、何かが出来上がっていく嬉しさのみならず、泥や水をいじること自体の快が子どもを夢中にさせる。

本作においてパパイオアヌーが演じる老練の男は、実に美しく水を造形するが、その手つきは子どものように直接的で素朴だ。全身ずぶ濡れにしてスプリンクラーやホースを引っ掴み、鍛え上げられた己の身体とあるだけの道具を使って、思い描く世界の創出に文字どおり全力を傾ける。しかしその過程で発生する身体感覚への強い刺激が、構想をあちこちに脱線させていく。水のシャワーに突入する、蛸をひたすら打ち付けるといった、目的を逸した行為それ自体の反復に——「遊び」に——次第にすり替わっていってしまうのである。

作中のパパイオアヌーの姿は、道化的ですらある。欲望を具現化するためにあらゆる手段を大袈裟なまでに駆使する「演出家」の自己諧謔——だが反転させればこれは、劇場を訪れる観客の欲望でもあるだろう。私たちは暗がりの座席に身を置いて、全身の感覚を驚かせるスペクタクルを今か今かと待ち望んでいる。

画家であり漫画製作家でもあった男は、黒・白・赤の“インク”でもって、劇場の欲望そのものを描き出した。そこには、舞台芸術の本源的享楽たる感覚の遊戯が満ち満ちている。