演目の定期的な上演から若手継承者の育成に至るまで、日本の伝統芸能にとって専門劇場が果たす役割は大きい。ロームシアター京都が主催し、木ノ下歌舞伎主宰の木ノ下裕一氏が案内人を務める「伝統芸能入門講座〜芸能の在る処〜」は、こうした芸能を育む場としての専門劇場に光を当てた講座シリーズである。その第2回目となる「松竹新喜劇編」が2022年2月6日(土)にロームシアター京都ノースホールで開催された。松竹新喜劇の藤山扇治郎氏と、NHK朝の連続テレビドラマ小説『おちょやん』で上方芸能考証を務めた古川綾子氏(大阪樟蔭女子大学・准教授)が、案内人の木ノ下氏とともに登壇し、レパートリーの発展という観点から上方喜劇、そして松竹新喜劇の展開を読み解いた。

歌舞伎とにわか、二つの伝統

古川綾子氏

古川氏はまず、上方喜劇の源流にある「にわか(俄)」の伝統について紐解いた。にわかは、江戸時代の半ばに発達した歌舞伎のパロディなどを中心とする滑稽な寸劇を指す。当初は素人役者によって上演されていたにわかであるが、幕末にかけて、プロとして活躍する者が出てくるとともに、坐間神社や御霊神社の境内で上演されるようになり、演劇興行として成長していった。明治時代には、書生芝居や壮士芝居に影響を受けた「書生にわか」や「壮士にわか」、また新聞記事を芝居仕立てにした「新聞にわか」など、当時の時事的関心事を取り入れた新しい形へとさらなる発展を遂げていく。この際、特に人気を博したのが、鶴家団十郎(1845-1907)が千日前・改良座で上演した「改良にわか」であり、団十郎たちは東京・歌舞伎座に進出するまでに至った。

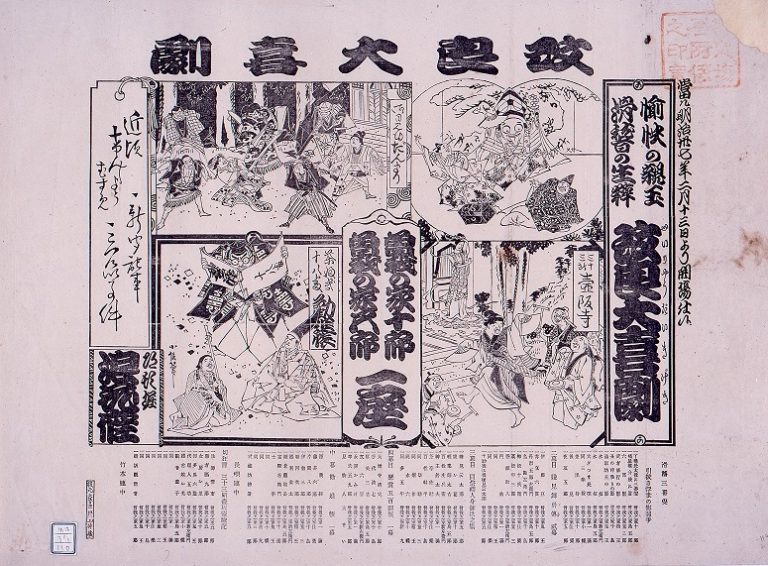

団十郎一派が生んだ大阪にわかの人気が翳りを見せ始めた明治30(1900)年代、にわかの系譜に歌舞伎の伝統を取り入れて生まれたのが上方喜劇である。その立役者となった曽我廼家五郎(筆名 一堺漁人)・十郎の兄弟は、元は売れない歌舞伎役者であり、初めて観たにわかの舞台に衝撃を受け、転向を決意したという。日本で初めて「喜劇」の名を冠した芝居を上演した二人は、明治37(1904)年に曽我廼家兄弟劇(明治37年2月-大正3年5月)を旗揚げ。二人は、歌舞伎出身の感性を活かして、時に猥雑な演出を含んだにわかの舞台を改良、米国人役者の起用や舞台上で皿を割る演出など、様々な趣向を凝らした日露戦争を舞台とする劇『無筆の号外』が大当たりとなった。こうして起きた上方喜劇ブームの中で、類似の劇団が続々と誕生していく。しかしやがて、曽我廼家兄弟劇は、飄逸・当意即妙なにわかの伝統を重視し、いわゆるインテリ層に支持された十郎一派と、様式美・重厚さといった歌舞伎の伝統を重視し、大衆受けを狙った五郎一派へと分裂してしまう。

明治37(1904)年2月13日 曽我廼家一座旗上げ公演番付/阪急文化財団池田文庫所蔵

左:曽我廼家五郎、右: 曽我廼家十郎

兄弟の分裂以降、五郎一派の人気に対抗して生まれたのが、松竹新喜劇の前身に当たる松竹家庭劇であった。松竹家庭劇は、十郎の弟子であった曽我廼家十吾(筆名 茂林寺文福、1891-1974)と二代目渋谷天外(筆名 舘直志、1906-83)を中心として昭和3(1928)年に結成されるが、天外の実父は、松竹主導の喜劇団「楽天会」を結成して成功を収めた喜劇俳優、初代渋谷天外であった。早逝した父の死後、天外は松竹に引き取られて養育されていたのである。十吾と天外の二人に新派出身の役者らが加わって生まれた松竹家庭劇、その流れを受けて、戦後直後の昭和23(1949年)12月に生まれたのが松竹新喜劇である。この当時は、関西のテレビ局が多く開局した頃で、テレビドラマの脚本家として引っ張りだことなった二代目天外は、自身の劇団の役者を数多く起用していった。こうしたテレビでの活躍とトップスター藤山寛美の登場によって、松竹新喜劇の名は世に知られることとなる。

松竹新喜劇旗揚げ公演『丘の一本杉』

左:曽我廼家十吾、右: 二代目渋谷天外

歌舞伎とにわか、二つの伝統を水脈に持つ上方喜劇は、時に対照的ともいえるスタイルを生んできた。十吾は、不遇の人を描く『人生双六』や『下積の石』など、重厚な作風で知られるようになる。一方、義理人情溢れる「泣かせる喜劇」を目指した五郎の流れを汲む二代目天外は、「座長兼主役兼座付作家」という上方喜劇の伝統を踏まえながら、「脚本で泣かせて、演技で笑わせる」スタイルを築き上げた。「喜劇的人間像」の先には「孤独で哀れな人間像」があるのであって、「本当の喜劇的人間など、世の中にはいないのではないか」、天外自身はそう語っている。

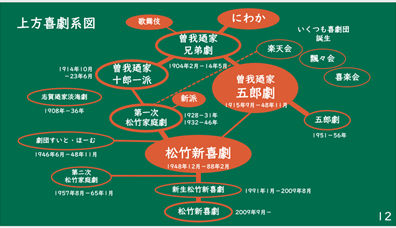

古川綾子氏発表スライドから

左:曽我廼家十吾 右:二代目渋谷天外

笑いをアップデートする

左から藤山 扇治郎氏、古川 綾子氏

古川氏の講義を受けて、にわかと歌舞伎という二つの伝統の違いが詳しく分かったことが「素晴らしい」、と扇治郎氏。木ノ下氏は、二つの伝統芸能の血を引く松竹新喜劇も、やはり一種の伝統芸能であるとあらためて認識できたと述べた。ここから話は、今回のトークの主眼であるレパートリーの問題へ。

曽我廼家十吾と二代目渋谷天外がそれぞれ800本の戯曲を残したと豪語している通り、多作な劇作家に恵まれた松竹新喜劇のレパートリーは2000本に及ぶと考えられるという。今回、木ノ下氏から「好きな松竹新喜劇の演目ベスト3」を考えてくるよう頼まれたという扇治郎氏は、次の三作品を挙げた。まずは、主人公の破天荒な性格が祖父・藤山寛美の人生と重なるという長谷川幸延作・舘直志脚色『桂春団治』。次に挙げた一堺漁人作・茂林寺文福脚色『はなの六兵衛』は、歌舞伎から受け継いだ様式美と、可笑しみのなかにある義理人情の世界が優れた作品である。そして、最後は茂林寺文福・舘直志合作『人生双六』。ハッピーエンドで終わらない喜劇、そこで描かれる人間の実直さが光る作品だと述べた。松竹新喜劇を支えた三人の劇作家から、「たまたま」一作品ずつを選んでいたという扇治郎氏の選定は、三者三様のスタイルが生んだ松竹新喜劇のレパートリーの奥深さを如実に体現するものとなっていた。

続いて、「今上演しづらい演目ベスト3」に選ばれたのは、『下積の石』、『花ざくろ』、『一姫二太郎三かぼちゃ』の三作品である。『人生双六』以上に深い寂しみを讃えた終わりを迎える『下積の石』は、藤山寛美の名演技があってこそ喜劇となりうるもの。その趣ゆえに、現代では上演が難しい。他方、残りの二作品については、家庭や社会のあり様の変化がネックとなっているという。植木職人の夫と不倫する妻を描いた『花ざくろ』や、家族のなかの母と子の慈愛を映し出す『一姫二太郎三かぼちゃ』などの戯曲は、前時代的な家族観に基づく部分も多く、家族像の多様化が進む現代社会では古びて見えてしまうと扇治郎氏は語る。これに対して木ノ下氏は、『一姫二太郎三かぼちゃ』劇中での地価の高騰の背景が、初演での高度経済成長期から、再演では原発開発に書き換えられたことを引き合いに出し、時代に合わせて改良していくことの重要性を強調した。

これらのレパートリーを、今、上演するには何ができるのか。トークの後半では、『花ざくろ』の動画抜粋を観ながら、さらに具体的に掘り下げた。藤山寛美扮する植木職人の三次郎が家を箒で掃くという、さり気なくも味わい深い場面を観た木ノ下氏は、「共感」「誇張の面白さ」「芸術性」の三拍子が揃った『花ざくろ』は、松竹新喜劇らしい面白さを詰め込んだ作品であり、令和の時代に「なんとか」上演したいと熱く語った。その言葉に頷きつつも、扇治郎氏は、かつての三本立てから二本立ての上演が主流となった今、この「作品の良さ」が観客に伝わるようにプログラムに組み込むことは難しいと分析する。そのうえで木ノ下氏は、現代とのジェンダー観のギャップに触れ、「女性観と男性観を問い直す主人公」として再解釈すれば、「新しい光が見えてくるのではないか」と新たな可能性を示唆。このように演目をアップデートしていく可能性について、扇治郎氏は、役者の感じたことが「舞台に反映されやすい」新喜劇だからこそ、若い感性に合わせた改良が可能になるのではないか、と答えた。

『花ざくろ』舞台写真 提供:松竹株式会社

トークの最後には、こうした新しい解釈と上演のための一つの糸口として、木ノ下氏にも演出面から是非加わって欲しい、と扇治郎氏からの熱いラブコールが。松竹新喜劇のさらなる進化へと期待が膨らむうちに、講座が終了した。

現在の松竹新喜劇の公演チラシ

左から木ノ下氏、藤山氏、古川氏