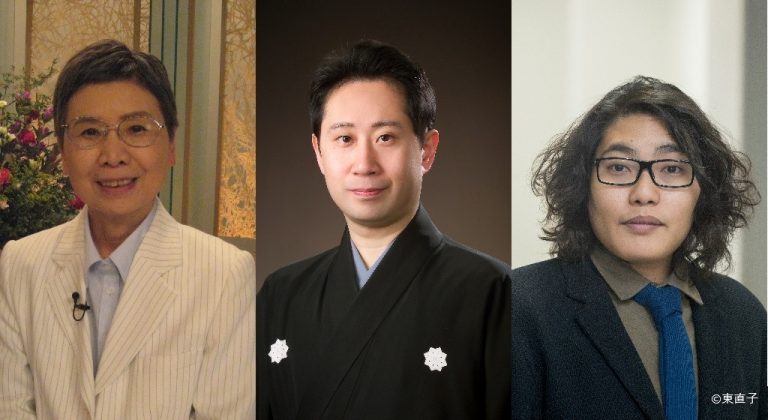

演目の定期的な上演から若手継承者の育成に至るまで、日本の伝統芸能にとって専門劇場が果たす役割は大きい。ロームシアター京都が主催し、木ノ下歌舞伎主宰の木ノ下裕一氏が案内人を務める「伝統芸能入門講座〜芸能の在る処〜」は、こうした芸能を育む場としての専門劇場に光を当てた講座シリーズである。その第3回目となる「能楽編」が2022年3月1日(火)にロームシアター京都ノースホールで開催され、観世流能楽師シテ方の片山九郎右衛門氏と大阪樟蔭女子大学名誉教授で上方伝統芸能の専門家である森西真弓氏が、木ノ下氏とともに登壇した。三者のトークから浮かび上がるのは、先人の思いを継ぐ人々の手によって、幾度もの再興を遂げてきた京都の能楽の歩みであった。

京都の能舞台の歴史

森西真弓氏

講座の前半では、森西氏による講座を通じて、京都を中心とする関西の能舞台の歴史が紐解かれた。まずは、国立能楽堂を例に取り、現行の能舞台の特徴のおさらいから。屋根付きの舞台の二方を客席が囲み、橋がかりが左手に伸びる能舞台の構造は、元々屋外舞台として発達したもの。現代の能舞台の多くは、冷暖房や照明設備を完備した能楽堂の屋内に建てられているが、今でも屋根と柱は維持されている。特に柱は、面をかけた能役者にとって目印としての役割を果たすため、能舞台には欠かすことができない。舞台後方の鏡板には伝統的に縁起の良い老松が描かれるが、堂本印象画伯による京都観世会館の抽象的かつモダンな図様や、名古屋能楽堂の若松を描いた鏡板など、時代を経て様々なデザインが生み出されてきた。また、見えないところでは、能舞台の下に焼き物の甕が埋っており、音の反響を良くするための工夫が施されている。

観世会館の能舞台

そのうえで、話の的は能が屋外で上演されていた時代の舞台へと遡った。豊臣秀吉が主催した天覧能の図(神戸市立博物館所蔵)では、奥の御簾内から後陽成天皇が見守る中、地面に広げた敷物の上に、南蛮人を含む多様な観客が座って能を鑑賞している様子が描かれている。続いて、京都に現存する屋外の能舞台の写真をスライドに映しながら、それぞれの解説が行われた。まず映し出されたのは、西本願寺に現存する北能舞台と南能舞台。南能舞台では、毎年5月に、親鸞聖人の降誕会能が開かれている。次に映された彦根城博物館の庭に建つ能舞台は、江戸時代のもの。彦根藩は、京都の茂山千五郎家と繋がりがある他、藩主の井伊直弼が能楽好きであったことなど、能楽と特に縁が深いことが知られている。京都には、八坂神社や、伏見稲荷大社、御香宮神社など、その他多くの屋外の能舞台が現在に至るまで残されている。

かつて、こうした能舞台の多くは、裕福な人物からの寄進などを通して建てられてきた。では、一般庶民にも能楽を楽しむ機会はあったのだろうか。森西氏によれば、室町時代から明治時代に至るまで、京都で何百回と開催されてきた勧進能が重要な役割を果たしてきたという。その一つ、1904年(明治37年)に開催された勧進能は、なんと日露戦争の軍資献金を目的としたものだった。寺社の境内を借りて上演されていた能楽は、やがて歌舞伎同様、より広い空間を求めて鴨川の河原へと上演場所を広げていく。天候に左右されない屋内劇場を有することで商業演劇として成立していった歌舞伎に対し、能楽は、あくまでも勧進能の名目を借りたまま入場料を徴収して公演日数を延ばしたり、有料の稽古能の機会を増やしたりするなどして、実質的に興行としての形態を取るようになっていった。そのようにして、仮設の舞台から常設の舞台へ、そして単発の催しから日常的な娯楽としての上演へと発展していったのである。

「北野演能図屏風」 提供:国立能楽堂

明治維新により能楽師が士族の身分を失うことで一時は衰えかけた能楽であったが、その後は復興の機運が高まった。1898年(明治31年)に太閤坦で行われた「豊太閤三百年祭奉納能」は、江戸時代には顕彰することの難しかった豊臣秀吉の能楽への貢献を記念したもの。秀吉は、自らも金春流の能を嗜んだ能愛好家で、戦国時代の混乱の後に、能楽の復興に尽力した人物であった。この奉納能の際に用意された仮説の能舞台は、一度は二世茂山千作の尽力で京都能楽殿の舞台となるも以降行方知れずとなっていたが、平成に入って、能楽研究者の天野文雄氏によって関西セミナーハウスの能舞台となっていたことが判明した。現在、この舞台は、秀吉の名にちなんで豊響殿と呼ばれている。

豊響殿

舞台とレパートリー、それぞれの復興を経て

森西氏の講義について、木ノ下氏は、江戸時代にも一般庶民が能楽に親しむ機会が十分あったと気付かされたこと、また、近現代の関西における「能楽の復興の歩み」を学ぶことができたこと、の2点を重要なポイントとして挙げた。九郎右衛門氏は、京都の能舞台の数の多さに改めて驚かされたという。また、「能楽堂で舞うときと、歴史的な劇場で舞うとき、随分体感が違うものでしょうか」という木ノ下氏の問いに、九郎右衛門氏は、歴史ある舞台では、物語の過去の時間へと「自然に遡ることができるような気がします」と答えた。加えて、自然光に晒された半屋外の舞台では、普段は沈んで見える褪色した紅色の色が浮かび上がってくるように、古い装束が美しく見えることもあるという。

これまでの講座で取り上げてきた他の劇場文化と比較した際、能舞台は当初の構造を多くの部分において引き継ぎ、大きくは変化して来なかった点が印象的だった、と木ノ下氏。これに対して九郎右衛門氏は、自然光を通して演じるなかで、舞台構造の必然性がおのずから明らかとなっていたからではないかと述べた。また、近代での能楽堂の発明は、それまでの屋外の能舞台とは大きく異なる劇場文化をもたらしたようにも思えるが、江戸時代から続く素謡の文化によって、室内で楽しむものとしての能楽への馴染みはあったのではないか、と九郎右衛門氏は推測する。

片山九郎右衛門氏

ここで話は、九郎右衛門氏の祖父である片山博通氏が中心となって建てた観世能楽堂の物語へ。第二次世界大戦中、京都では、空襲の被害を避けるべく、人々とともに能楽堂も強制疎開を余儀なくされた。戦前、河原町丸太町に建てられていた観世能楽堂もその一つで、1945年(昭和20年)の8月に建物は全て解体。戦後になり、観世流の能舞台を再興しようとして手を尽くしたのが、博通氏であった。妻の四代目井上八千代氏が編纂した『博通望憶』の中には、自分の代で舞台を失くしてはならないという思いから、妻とともに能楽堂建設に苦心した博通氏の姿が描かれている。舞台を大切にせよと厳しく父から教えられたという九郎右衛門氏のエピソードの通り、京都の能楽堂は、数多の先人たちの手で復興され受け継がれてきたのである。

最後に、これからの能のレパートリーを考える上での2つの柱として、九郎右衛門氏は、『面白能楽館』での体験型の取り組みや、次世代の継承者に向けた『伝承の会』など、能の普及に繋がる新しい試みの創造と、技術の保存などを目的とした古い演目の復曲が、それぞれ重要であると述べた。

講座では、このうち新しい演目の開拓として、2019年にロームシアター京都で製作・上演された、シリーズ 舞台芸術としての伝統芸能 Vol.2 能楽『鷹姫』の記録映像を振り返った。横道萬里雄と観世寿夫を中心に作られた『鷹姫』は、アイルランドの詩人W. B. イェーツが能に影響されて書いた戯曲『鷹の井戸』(At the Hawk’s Well)を、再び日本の能へと翻案することで生まれた作である。映像を見た九郎右衛門氏と森西氏はともに、技術や舞台構造の伝統があるからこそ自由な表現の受け皿となりうる能の可能性を指摘。現在、九郎右衛門氏は、台湾の「媽祖」信仰を題材にした新作能の制作を手掛けており、国内に留まらず海外へと裾野を広げるためのレパートリーの創造に取り組んでいる。

シリーズ 舞台芸術としての伝統芸能 vol.2 能楽『鷹姫』 ©井上写真事務所 井上嘉和

そして、その上で九郎右衛門氏と森西氏の両者が強調したのが、現代における復曲の重要性であった。自らの技術が特に試されるのが復曲の作業だと語る九郎右衛門氏によれば、古い言葉ほど、「口語になった時に、急に匂いや見えない色が浮かんでくる」という。また時には、復曲の過程で、その曲が過去に一度も上演されたことのない作品だと判明することもある。そういう場合には、「作者が上演したとすればどうしたのか」という視点に立ちながら、残された言葉の「切り貼り」を行う繊細な作業が要求される。その話を受けて、「復曲という作業」は「先人との会話」のようだと木ノ下氏。能舞台の復興、そしてレパートリーの復曲と創造。先人により幾度も命を吹き込まれることで、能楽は、その長い歴史を生き抜いてきたといえよう。

左から片山氏、森西氏、木ノ下氏