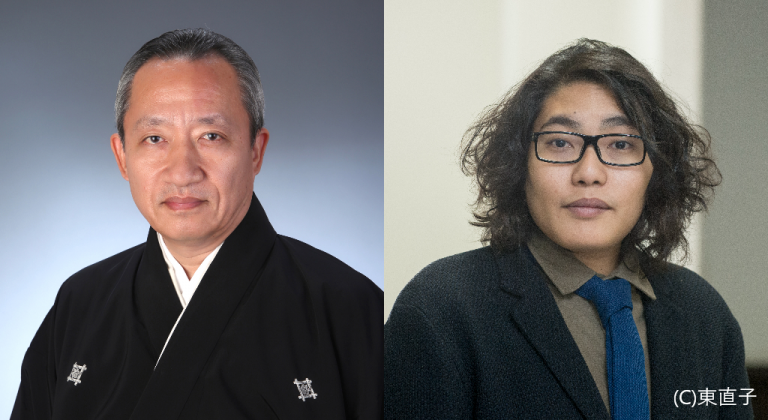

演目の定期的な上演から若手継承者の育成に至るまで、日本の伝統芸能にとって専門劇場が果たす役割は大きい。ロームシアター京都が主催し、木ノ下歌舞伎主宰の木ノ下裕一氏が案内人を務める「伝統芸能入門講座〜芸能の在る処〜」は、こうした芸能を育む場としての専門劇場に光を当てた講座シリーズである。その皮切りとなる「人形浄瑠璃・文楽編」が2021年11月27日(土)にロームシアター京都ノースホールで開催された。人形浄瑠璃文楽の人形遣いである桐竹勘十郎氏と、人形浄瑠璃史研究者の久堀裕朗氏(大阪市立大学大学院文学研究科教授)が登壇し、案内人である木ノ下氏とともに、劇場という切り口から人形浄瑠璃の歴史と展開について話を繰り広げた。

劇場から紐解く人形浄瑠璃の歴史

久堀裕朗氏

まずは、久堀氏による解説を通して、劇場の変遷という視点から人形浄瑠璃、そして文楽の歴史が紐解かれた。話の始まりは17世紀末。京都で発祥した人形浄瑠璃が、大阪の竹本義太夫の手によって、現在の文楽にも通じる義太夫節として成立した時代。1684年に道頓堀に竹本座が旗揚げされると、18世紀初頭には、門下の豊竹若太夫が同じく道頓堀に豊竹座を旗揚げする。道頓堀は、江戸時代から近代にかけて多くの芝居小屋が立ち並んだ界隈であり、現在の国立文楽劇場も道頓堀川の東端地区、日本橋 に位置している。竹本座から国立文楽劇場に至るまで、道頓堀を中心とする大阪を舞台に、人形浄瑠璃の劇場は様々な変化を遂げてきた。

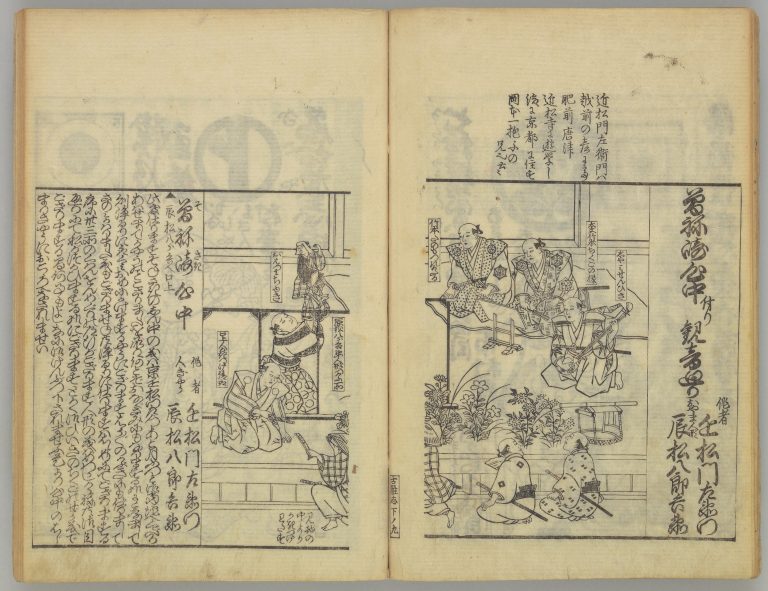

18世紀当時の芝居小屋は、横約20メートル(京間の10間)、縦約40メートルの区画に建てられていた。この時代の舞台の特徴は、まず、今でいう本手摺と二の手摺によって構成される舞台に加えて、二の手摺と客席の間にもうひとつ付舞台が存在したことである。付舞台は、『曾根崎心中』の「観音廻り」など特別な場面において、人形遣い・太夫・三味線弾きが顔を見せて上演を行う出遣い・出語りの際に用いられた。この際使用される手摺は透ける仕様で、人形遣いの動きが客席から見えるよう工夫されていた。なお、現在は三人遣いが主流だが、当時の人形遣いは一人遣いである。また、18世紀中頃の劇場にはまだ出語り床はなく、付舞台の脇の上にある御簾内で太夫と三味線弾きが演奏したと考えられる。

『牟芸古雅志』所載『曾根崎心中』観音廻り舞台図 データ引用:国立国会図書館公式ウェブサイトより

竹本座・豊竹座 劇場前の様子/『浄瑠璃相撲』絵尽(宝暦13年1763) データ提供:早稲田大学坪内博士記念演劇博物館

そして、18世紀半ばにかけて三人遣いの手法が定着していくとともに、18世紀末には現在と同様の舞台構造が現れ、舞台上手に出語り床が設けられるようになった。しかしながら、18世紀後半までに竹本座と豊竹座は途絶えてしまい、その後は様々な劇団が離散集合しながら上演を続けていくことになる。そのなかで頭角を現したのが文楽座の祖となる初代文楽軒であった。淡路の出身で素人太夫であった文楽軒が浄瑠璃の稽古場を開いたのが、寛政の頃、場所は大阪の高津橋南詰辺り。その後、1811年に二代目文楽軒が難波神社境内にいわゆる「文楽の芝居」を開設して劇場となるが、明治には松島文楽座として松島遊郭のなかに移転し、はじめて「文楽座」を名乗るようになる(2022年は文楽座命名150年にあたる)。

その後、度々の移転を通して、文楽座の劇場は変化を遂げてきた。1884年には、御霊文楽座として御堂筋近くの御霊神社境内に移るが、この時の劇場はまだ椅子のない枡席。御霊文楽座は1926年に火事で消失してしまい、1930年に四ツ橋文楽座が建てられた。元々あった近松座を改装してできた四ツ橋文楽座は煉瓦造りの近代建築で、850席の椅子席が設けられた。見取り(作品の一部をいくつか組み合わせて上演する方法)での上演が始まったのもこの時である。続いて1956年にできた道頓堀文楽座(後の朝日座)は、一段と大きな劇場だった。1000席の客席を誇り、御霊文楽座のときに約10.8メートル(6間)だった舞台間口は、約18メートル(10間)に広げられた。そして、1984年に現在の国立文楽劇場が開場し、今に至る。

四ツ橋文楽座/『THEATRE JAPONAIS DE POUPEES』(1931)より

このように、今ではお馴染みとなった三人遣いや、出語り・出遣いといった形式も、初めから存在したわけではなく、劇場の変遷とともに発展してきた手法なのだと久堀氏はまとめた。

劇場の思い出と未来への思い

左から木ノ下裕一氏、桐竹勘十郎氏、久堀裕朗氏

この講座シリーズを通して、関西の劇場文化の歴史を明らかにしつつ、劇場の役割について考えることで未来に繋げたいという木ノ下氏。その言葉通り、続くトークセッションでは、劇場の思い出話に花が咲くとともに、劇場の未来についてそれぞれの思いが語られた。

まずは、国立文楽劇場の前身にあたる朝日座(旧道頓堀文楽座)にまつわる思い出から。勘十郎氏の初舞台は朝日座で、小学三年生のときに、上方歌舞伎の勉強会で『菅原伝授手習鑑』「寺子屋の段」の手習子の役で出たときだという。舞台の奥行きが狭く、舞台裏の通り道がなかった朝日座では、あっという一幕も。『一谷嫩軍記』「熊谷陣屋の段」の上演中、一番奥の襖から義経が登場する場面で、岡持ちを下げた出前の人が見えてしまいそうになったというエピソードは会場の笑いを誘った。朝日座で勘十郎氏が気に入っていたのは、電動可動式の出語り床の機構。『曽根崎心中』の最後の場面、徳兵衛がお初に折り重なって息絶えたところで、出語り床が舞台奥へと消えていく演出が「感動的」だったという。

桐竹勘十郎氏

道頓堀文楽座が朝日座へと転じた背景には文楽の興行不振もあったが、「文楽」の二文字を冠した国立文楽劇場が完成した際の喜びは一潮だった、と勘十郎氏は振り返る。劇場の設計の際には技芸員からも意見が募られ、二階席を無くすなどの意見が取り入れられたものの、文楽上演以外の用途も持つ公共ホールとしての役割との折り合いをつけることは簡単ではなかった。

ここで話題は、劇場のハード面から上演内容などソフト面の話へ。まずは、2021年2月に木ノ下氏と勘十郎氏の監修の元で実施された[*1]〈シリーズ 舞台芸術としての伝統芸能 Vol.3 人形浄瑠璃文楽〉の公演の様子を映像で振り返った。この公演では、87年ぶりとなる『木下蔭狭間合戦』「竹中砦の段」の復活上演と、勘十郎氏が1980年代に生んだ新作『端模様夢路門松』の再演が実現。公演記録映像を見返しながら三者が口を揃えて述べたのは、レパートリーの復活と創造を可能にする場としての劇場の役割を期待する声であった。

シリーズ 舞台芸術としての伝統芸能 Vol.3 人形浄瑠璃文楽『端模様夢路門松』撮影:桂 秀也

シリーズ 舞台芸術としての伝統芸能 Vol.3 人形浄瑠璃文楽『端模様夢路門松』撮影:桂 秀也

淡路人形座との共同で『生写朝顔話』「摩耶ヶ嶽の段」や『播州皿屋舗』などの復活上演に取り組んできた久堀氏は、明治から昭和にかけて文楽のレパートリーが減った今、上演の途絶えた演目を再発見することの重要性を説く。勘十郎氏は、父で先代の二代目桐竹勘十郎の意思を継ぎ、現在では行われなくなった外連(けれん)[*2]の再生への意欲を見せた。人形遣いと人形が一心同体となって花道を歩くという『伽蘿先代萩』での仁木弾正の登場場面や、総勢二十名の人形遣いが連携して早変わりを行う『玉藻前曦袂』の九尾の狐の変身場面などの話には、観客も興味津々の様子。久堀氏によれば、こうした外連味溢れる演出を含め、明治以降、その非合理性や前近代性のために忌避されるようになった演出や演目が数多く眠っているという。

続く質疑応答でもアイデアが尽きることはなく、復活したい演目を訪ねる質問には、前回の「竹中砦の段」に続く『木下蔭狭間合戦』の「壬生村の段」と、『南総里見八犬伝』を元にした『花魁莟八総』が挙げられた。また、新作上演の可能性について尋ねられると、「新しいものに挑戦する力」を文楽座一丸となって「いつの時代も持っておきたい」と意気込む勘十郎氏の声に応えるように、久堀氏が、江戸時代の笑いがなかなか通用しないなか、現代に通じる笑いの場面を新作で取り込むことができれば、と期待を膨らませた。

講座の最後には、「お客さまの声」が何より大事、と木ノ下氏が締めくくり、今後の劇場の発展のためにも積極的に劇場に声を寄せて欲しいと呼びかけた。

木ノ下裕一氏