人間はひとりでは生きていけない、みんなで助けあって生きていかねばならない——さまざまなシーンで常套句のように語られるこうしたことばは、どこか強迫めいていて、逆に窮屈に感じられるのはぼくだけだろうか。

コロナ禍で繰り返し唱えられた「自助、共助、公助」のようなことばからは、むしろいかにひとりでも生きていけるのかを考えなければいけない、という必要性を突きつけられる。ぼくはひとりの人間として生き、死んでいく。そのとき、複数の人たちが集まることに、意味はあるのだろうか?

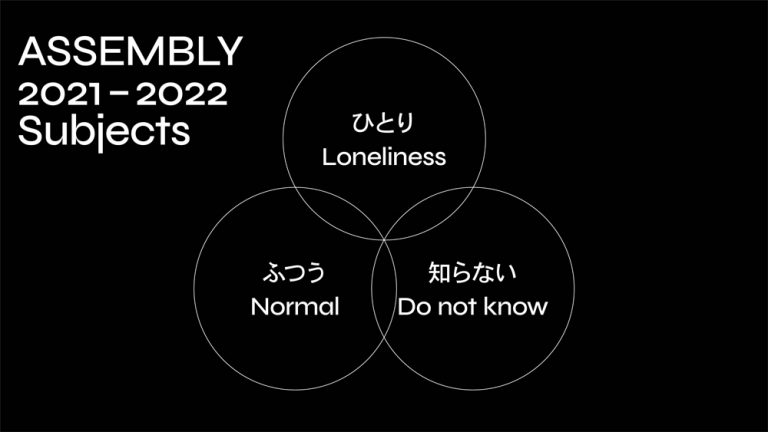

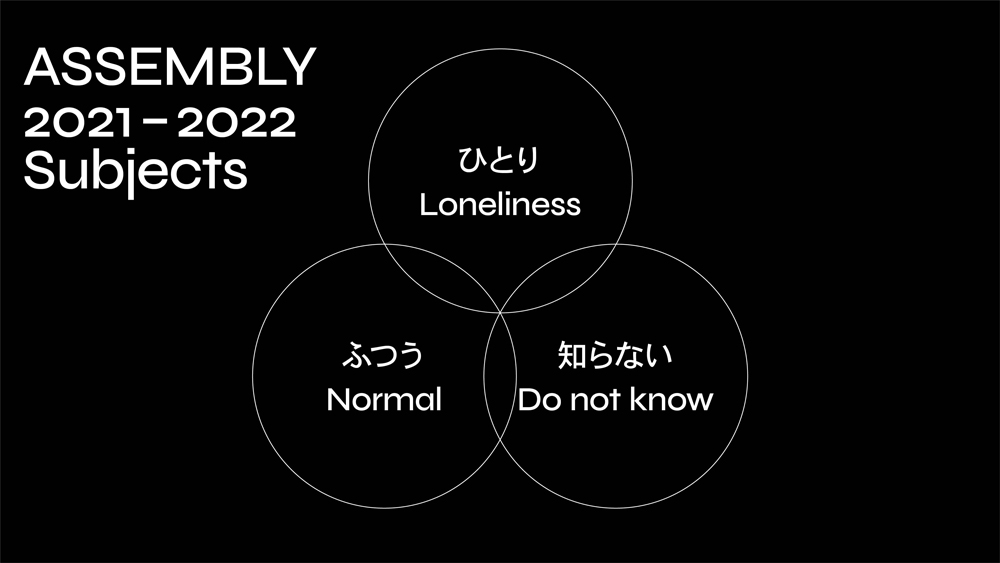

ロームシアター京都で2021年8月29日に開催された「「いま」を考えるトークシリーズ Vol.15」は、「舞台芸術におけるこれからの創作と鑑賞 ~障害を持つ人々との協働を通じて~」がテーマだった。ろう者(聴覚障害者)との創作を積極的におこなう演出家・カンパニーデラシネラ主宰の小野寺修二氏、ろう者の両親をもちインタープリター(解釈者)として活動する和田夏実氏、ろう者でパフォーマー、アーティストの南雲麻衣氏をゲストに、ロームシアター京都プログラムディレクターの小倉由佳子氏も加わったトークは、集団制作が基本となる舞台芸術における「集まること」を中心に展開したように思う。

トークの主題は身体障害者との協働による舞台制作にあったことは疑いようもない(会場では手話通訳がおこなわれ、南雲氏の話は和田氏が通訳した)。しかし、それは単に障害者との協働だけにとどまるのではなく、「私」とは異なる「他者」との協働の議論として話された。複数の人たちが集まること、それ自体についての議論だった。

つくること、伝えること

トークは、登壇者らの活動紹介からはじまった。

小野寺氏は、ことばを使わないで身体だけで表現するパントマイムを学び、そこから舞台芸術作品の演出をするようになったという。ろう学校でのマイムのワークショップでろう者に出会い、ことばを使わない表現に刺激をもらえると思ったと話す。2013年には舞台作品『鑑賞者』を、ろう者と聴者の俳優・ダンサーらと制作。登壇者の南雲氏はこの作品に参加している。

ろう者と聴者の出会いからは、いろんな化学反応が起きる。しかし小野寺氏は、特別にろう者だから、聴者だからという演出はしないという。「個々人の個性が舞台上にある、そこにろう者か聴者かはあまり関係ない」(小野寺氏)。創作に異なる複数の視点をどのように取り入れるか。ろう者に限らず、多国籍な現場や子どもとの協働でも、そうした気づきがあるのだと話した。

小野寺修二氏

南雲氏がはじめて舞台に立ったのは、先述した小野寺氏演出の『鑑賞者』だった。ワークショップに参加し、人と人との関係性を変えていくようなワークを通して、身体の使いかたや人との向き合いかたを学んだのだという。

ろう者である自分として表現すること、そうした自分に貼られたラベルに違和感があったと話す南雲氏は、現在ではろう者という身体を越えて、ともにつくることから生まれる発見をディスカッションしながら作品を制作することが多いという。自分の身体と思考のあいだにズレと違和感がある、その言語化できない違和感に、作品という抽象的なものを介してアプローチするために活動しているのだと話す。

手話で話す南雲麻衣氏(左)と通訳する和田夏実氏(右)

解釈者としてさまざまな世界の豊かさを翻訳していると話す和田氏は、聴者とろう者、音声言語と視覚身体言語のあいだで、「伝えるとはなにか」を模索しているのだという。伝えることのあいだには、話す身体のなかで伝えたいことのイメージやリズム、温度など、さまざまな言葉にできないものがある。つくることをとおして、一人ひとりのなかにある世界を見てみたいと話した。

トークのあいだ、南雲氏の通訳を和田氏がおこなったが、南雲氏の手話を通訳して話す和田氏と、自身のことを話す和田氏、その行き来が非常に興味深かった。南雲氏の通訳時にぼくの耳には和田氏の声しか届いていないのだけれど、南雲氏が話した内容だという感覚がたしかにあった。和田氏のいう「伝えるとはなにか」について、ぼく自身も考えさせられた。

協働を通して気づく価値観

小倉氏からは、ロームシアター京都での障害者らとの取り組みについて紹介があった。ワークショップによる映像作品の制作や、さまざまな公演での音声ガイドや字幕タブレット、手話通訳などのアクセス支援の実施をとおして得られたこととして、障害をもつ人びととの協働の方法について次の2点があるのではないか、と話す。

・(障壁を除いたり、ある部分を強化して)人びとが潜在的な能力を発揮できるようにする

・能力や技術の有無、向上するかどうかは関係なく、人びとそれぞれに価値があると捉える

前者は、能力や技術の向上に焦点をあて、パラリンピックに代表されるような状況が想定される。後者は、能力や技術と価値は無関係であると捉え、個々人の価値を尊重する視点に立つ。両者ははっきりと分かれるものではなく、グラデーションのあるものだが、近年では前者に重点が置かれがちで、それが行き過ぎると優生思想にもつながるのではないかとの危惧を小倉氏は話した。そして舞台芸術は、両者同時に取り組むことができる方法なのではとし、「さまざまな人がさまざまな集まり方をする場所にする」というロームシアター京都が一貫して考えてきたことにつなげた。

小倉由佳子氏

小倉氏の話を受け、小野寺氏から、集まることの目的を掲げることが表現を探る上で必要なのではないかとコメントがあった。「参加することが目的化すると、集まることに意味を感じなくなる。集まることでどのような価値を生みだすのか、根本的な目的をもつ必要がある」(小野寺氏)。

集まることの目的はなにか。この問いは、集まった他者をどのような存在と捉えるか、という問いに展開される。そのことを考えるヒントとして、和田氏と南雲氏が東京プロジェクトスタディの一環でおこなったワークショップ内でのワークの内容が紹介された。

まず、参加者は羊と羊飼いの役割に分かれる。1名が羊飼い、そのほかは羊となる。羊となった参加者は、目をつむった状態で四足歩行する。羊飼いはパンパンと音を鳴らし、羊たちはその音を頼りに集まる。どこに誰がいるかわからないので、身体がこわばり緊張しているのだという。2回目は羊飼いがひとり増え、複数の場所から音が聞こえる。そして3回目に、羊として南雲氏が加わる。南雲氏は羊飼いの鳴らす音が聞こえないため、南雲氏が羊飼いのところに行けるよう、誰かが工夫しなければならない。

南雲氏は、まず床が震える感覚があったと話す。誰かが振動を使って場所を伝えているのだとわかり、そちらに向かうと羊で出会えた。その後、連続した振動を感じ、一緒に移動して、徐々に「みんなが何かを伝えようとしている、それがだんだん空気として一体になる感覚があった」(南雲氏)のだという。その様子を見ていた和田氏は、全員がそれぞれを伝えあおうと、存在を想像したような動きになり、異なる他者ではなく、全体としての動きに見えたと話した。「それがなになのか、まだことばにできないけれど、関係性が劇的に変わることがありうるんですよね」(和田氏)。

異なる他者を考えることの先には、なにかの目的を介してひとつに集まることの意味が見いだせるように思えてならない。

見たことのない世界を開拓するための方法論

では、その目的とはどのようなものなのだろう。和田氏は、通訳のむずかしさと可能性を次のように説明する。

「音のある世界を音のない世界にどう伝えるか。文化のちがいをどう伝えるか。直接伝えられなかったとしても、互いの世界を想像し伝える方法を探してみることは、正解はわからなくても、プロセスから新しい世界を見つけるきっかけになったりすると思うんです」(和田氏)

ぼくたちは一人ひとりちがうのだから、考えていることも受け取り方もちがう。伝わったと思っていても、まったく通じていないこともある。小野寺氏は、他者との関わりのなかで、すべてを伝えなくてはいけないと思わなくていいのだと、その処方箋を提供してくれた。「相手を信頼して、その人の解釈にまかせる。そのためには、自分の尺度をもったうえで、おもしろいものにしたいという目的や気持ちが必要なんです」(小野寺)。

複数の人がいること、集うことに意味を求めるとするならば、そのときどのようなコミュニケーションをおこなえば目的を実現できるのか、その方法を模索することが必要になる。もちろん、どんな役割の人がいるとより可能性が広がるか、チーム設計から考えることも求められるだろう。

複数の人が集まることに意味はあるか? それは、「私」ひとりだけでは到達できない世界にたどり着くための方法論であること、その価値観を共有することからしか、考えられないのかもしれない。

「異なる世界が重なる先には、そこにしかない、まだ開拓されていない表現があるはずです」(和田氏)。