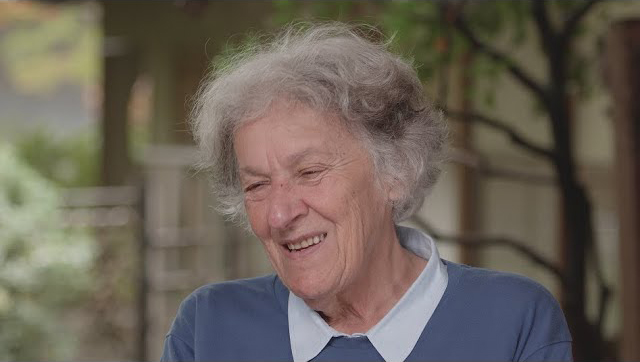

メタフィクションの小説について、パトリシア・ウォーは「人工作品としての自らの地位に自意識的に、そして組織的に注意を向け」たテクストと説明している[1]。語り手が物語に顔を出すものからボルヘスの複雑な入れ子状の世界まで手法は様々だが、自らのフィクション性に自覚を促すことで、「透明」で「自然」なリアリズムを成り立たせている諸規則を問題化するのだ。太陽劇団のアリアーヌ・ムヌーシュキンによる『金夢島』もまた、そうした物語を成立させるために作者と鑑賞者の双方に了解された規則を顕在化させる壮大な劇である。しかし演劇と小説とでは幾分話が違う。演劇には作者以外に演出という重要な役割が含まれるし、自らが作り物であるという事実を抑圧するプロセスは、ナラティブの他の形式――小説、映画、漫画――よりも、すでにはっきりと観客に意識されているものだからだ(「芝居がかった」という言い方がいくつかの言語にあるように、典型的な演劇は大げさな化粧をした役者が、大げさな身振りでどう見ても偽物の書き割りの前で演技するものだ)。とすれば、劇場でメタフィクションが試みられるとき、それはどのような仕方でか。

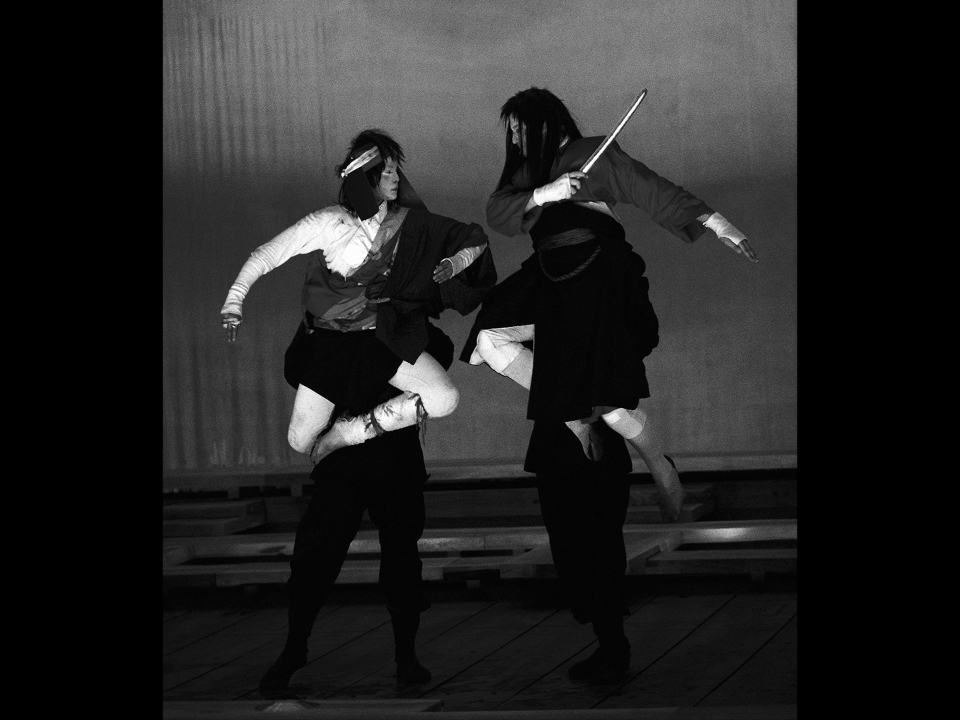

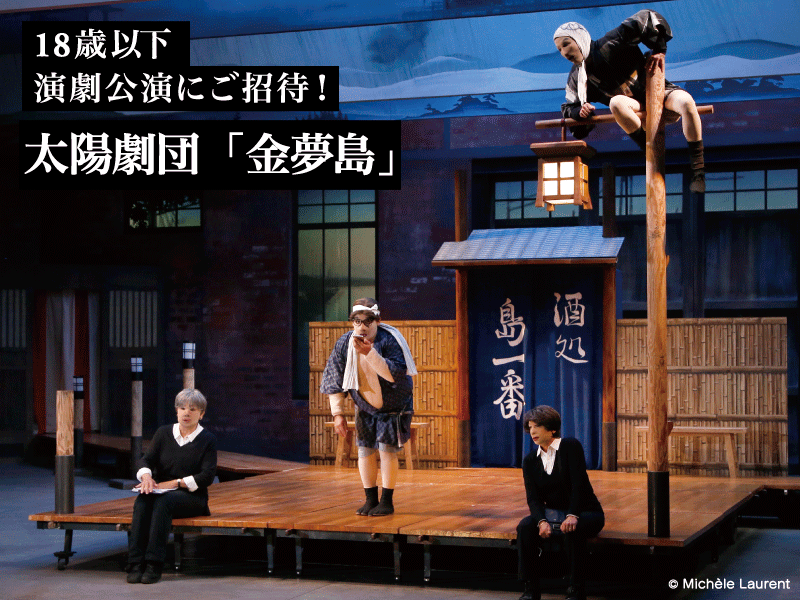

『金夢島』は、錯乱した老婆、コーネリアの夢の物語だ。ずっと夢見ていた日本に来たと思い込んでいる彼女は、ベッドの上でこの島の国際演劇祭の成り行きを見守る。日本のどこかにありそうでなさそうな島だ。演劇祭を無事に遂行しようとする山村市長とその支持者、そして次期市長となって漁港を潰し、カジノを建設しようとする渡部や高野らの反対派の対立を基調としながら、演劇祭を訪れる世界各地の劇団による中途半端なリハーサルが描かれる。それがコーネリアの意識の中で起こっていることだと分かるのは、「現実」世界の登場人物である彼女がその島の物語に介入しているためである。この主人公は演出家として、人物に退場のタイミングを命じ、そのありようを指定する。「退場する前に不敵な笑い 歌舞伎風にね」というように。登場人物たちもまた、(特に冒頭のあいだ)自らの虚構性に幾分自覚的である。登場人物や黒子たちが台車を運んできて、能のような舞台や四角い小島を作るのだが、演劇祭でのスピーチを練習するとなったとき、山村市長は役者たちが用意し始めるこのプラットフォームに「この台車はなに」と戸惑っている。また、電話で密談中の高野は人の気配に驚き、しかしそれが黒子であったことに安堵する(実際、それは変装した娘の勝子だったのだが)。

さらに重要なのは舞台装置の扱いである。劇団員たち自ら制作するという種々様々なからくりや装置は、所与の背景として馴染んでいたかと思うと、次の瞬間には種明かしされることで、その幻想が剥ぎ取られる。たとえば暗闇に浮かぶヘリコプターは、照明がつくと人力で上下に動くクレーンが顕になる。あるいは、火山の書き割りが倒れて後ろでタバコをふかす劇団員が現れるといった場面だ。このように、コーネリアの物語は、その完璧な虚構性に常にほころびを見せている。

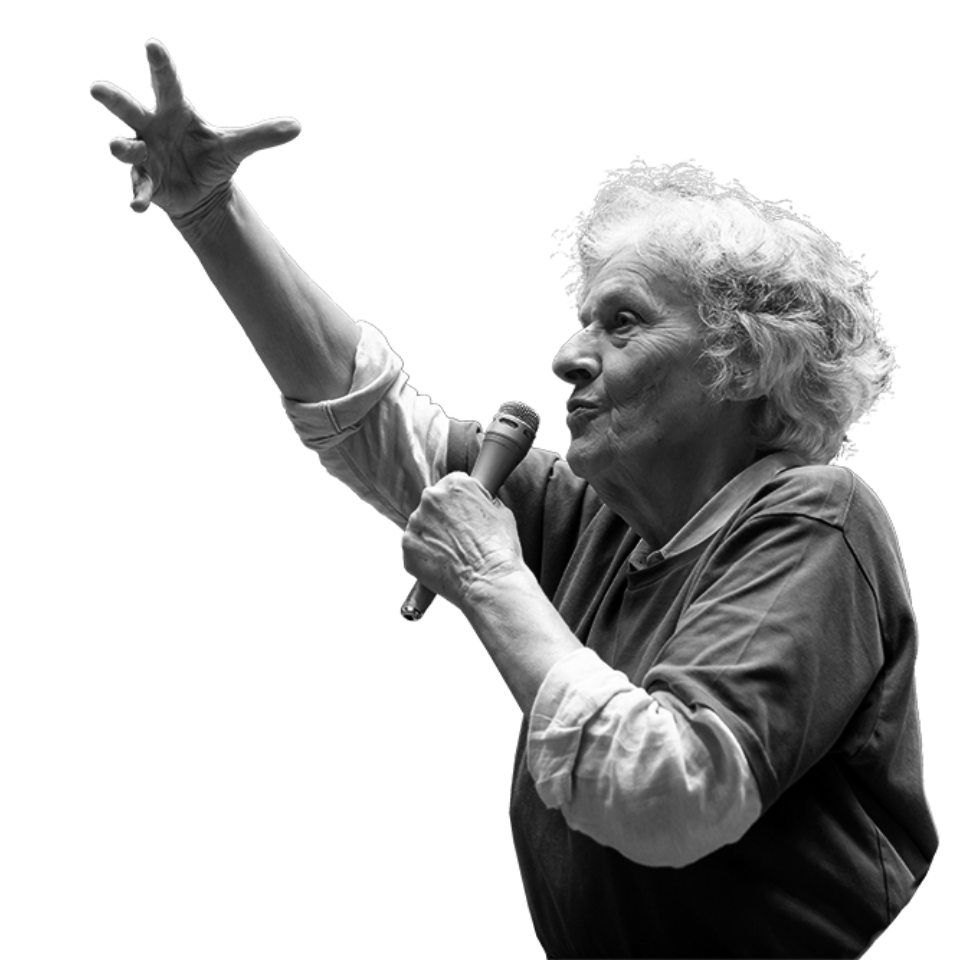

撮影:桂秀也

演出家が演劇をコントロールしようと努めるとき、私たちのこの現実も、演劇のなかに折りたたまれていく。この芝居において、現実はなにより政治とのかかわりで引き合いに出されるが、その仕方は極めて図式的なものだ。イスラエルとパレスチナの対立はピュラモスとティスベ的な恋愛悲劇に矮小化されるし、習近平もプーチンもエルドアンもネタニヤフも十把一絡げに地獄から送り込まれた政治家モドキと文字通り「悪魔化」される。それもこれもコーネリアが考えることだ。そのフラットさは彼女の思い描く極度に戯画化された愚かで単純な人物たちとも共通している。しかしそれは観客から見れば、虚構が中途半端にしか成立していないように見えるだろう。

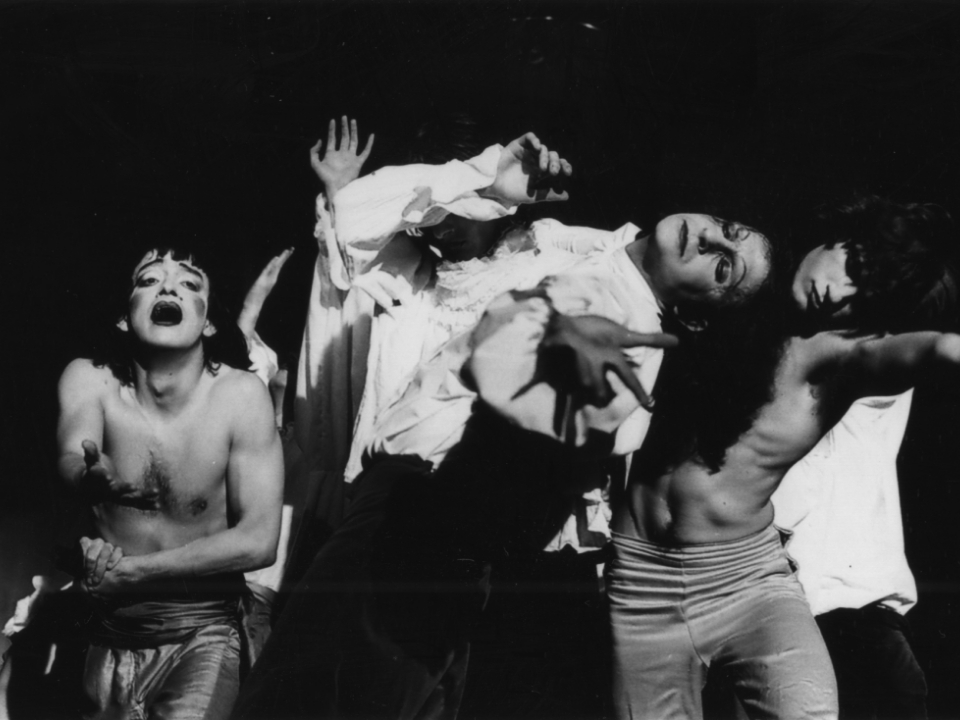

したがって、コーネリアの夢の世界だからといって、彼女は作者として全てを掌握するのでも、全知の語り手でもない。知らない登場人物、不明な行動原理。「ここで陰謀が必要ね」と言って悪役を自ら召喚したにもかかわらず、その行動をコントロールすることはできない。ここでは裸になっても肉襦袢の顔面を塗り固めたカリカチュア的な人物たち[2]が作り物らしさを強調すると同時に、彼/女らの勝手気ままな――自律的な?――振る舞いが作者兼演出家の権威をなし崩しにしているのだ。

撮影:桂秀也

そのまま物語は加速度的にゴタついていく。世界各地からの劇団が到着するに従って登場人物は増え続けるが、順番に行われるリハーサルは、内部で揉めたり邪魔が入ったりと、いつまで経っても上手く行かない。舞台上の演出は、それを追いかけるように過剰さを増していく。舞台の手前の縁から、舞台いっぱいに広がる布が引き出され、そこに下から空気が吹き込まれて波が起きる。フランス語以外の歌や台詞が増えていく。もう一つの幻覚として、コーネリアの少女時代の師、スピノザ先生が現れる。しかし一方で、コーネリアの病状は悪化しているらしい。彼女を見守るガブリエルは、いつの間にか黒子の帽子が取れて顔があらわになり、最後には看護師の姿になる(戻る?)。こうして一方では舞台=妄想と現実の乖離が強調されていく。とはいえエントロピーが増大するに任せておくわけにはいかない。演劇の時間は限られている。

コーネリアは急展開が必要だと言い、悪役2人は縛り上げられて登場、逃亡を試みたもう一人の悪役も、市長派の村人の機転で演劇祭に向かう車に乗せられる。デウス・エクス・マキナ。鶴の一声。最後はもちろん大団円だ。「帰ってきた」と叫ぶ清香の声を追うように、突然高い竹馬を履いた巨大な鶴が現れる(この竹馬の人物は、舞台装置の出し入れの際に登場してはいる)。渡り鳥である鶴は、北方が寒くなりすぎる冬に鹿児島、とくに出水に多く飛来する、おそらくそのことへの言及である。そしてヴェラ・リンの“We’ll Meet Again”が流れるなか、これまで出てきた人物たちが(悪役も含め)揃って能を舞う。この曲は、第2次世界大戦中に英国兵士への慰問として歌われて大ヒットしたものだ。「どこでか分からない いつになるか分からないけれど 私たちはまた会うでしょう いつか晴れた日に」という歌詞が思わせるのは、全てが終わったあと――関わった人皆が死んだあと――の想像上の穏やかな時間である。物語がきちんと終わったわけではない。物語なんてどうでもいい。演出がその極大に達し、そして収束するのだ。『金夢島』は、演出自体を上演する、その欲望に突き動かされている。

- La Terrasse 2021年11月13日 by Agnès Santi

- Le Monde 2021年11月17日 by Brigitte Salino

- Libération 2021年11月22日 by Anne Diatkine