撮影:片山達貴

今年で4回目を迎えたSound Around 004。今回のメインアーティストである荒木優光が立ち上げたのは「げんし」をテーマにした3時間にわたる公演だ。会場となったロームシアター京都ノースホールでは、ホール内のみならずエントランス、楽屋、廊下、トイレまでをも縦横無尽に使った印象的な場と時間が展開された。どのような経緯がこの場へ結実したのかひもとくべく、公演を鑑賞した美学研究者・金子智太郎氏と荒木との対談を実施した。今作の作品の時間を考えるにあたっては公演の時間だけでなくワークショップも含めた長いスパンで捉えていくほうが適切ではないかという、金子氏から対談中に挙がった提案をふまえ、本記事では、企画から公演までの経緯を辿る荒木優光へのインタビュー(第一部)と、金子智太郎、荒木優光、両氏の対談(第二部)の構成でお送りする。

(実施日:2024年8月9日、ロームシアター京都にて)

第一部:荒木優光インタビュー

原始的なレベルに立ちかえる

――Sound Aroundは、ふだん慣れ親しんでいる音楽の形式とは異なる、周縁的で「Around」な領域に着目するアーティストに毎年作品を依頼してきました。今回の荒木優光さんによる公演では、劇場空間の使い方や一般公募した出演者とのワークショップなど、様々な印象的な試みがありました。構想のきっかけからお聞かせください。

荒木 依頼があったときは、ちょうどこれまでのやり方とは違う、新たなトライをしたいなと思っていたタイミングでした。記録・再生技術を扱い、音を聞く場を探るアプローチをしてきたこれまでとちがい、今回はいまこの場にいる人間が発する音や行為に着目していこうと思いました。楽器や機材を使った演奏といった音楽の前提からできるだけ離れ、原始的なレベルに立ち返って捉えなおしたいと思い、テーマを「げんし」にしました。

テーマ|げんし

原始 自然のまま、未発達、未開発、おおもと、はじめ

原子 最小の微粒子 アトム 事物を構成する微小存在

幻視 実際にはないものがあたかもあるように見えること

――出演者も音楽経験を問わない一般公募にされましたね。

荒木 そうですね、興味さえあれば誰でもやれるものにしたかったんです。実際は、経験がある参加者もいましたし、作品を仕上げていくときには現役の音大生や、卒業したばかりの演奏家にこちらから声をかけて数名入ってもらいましたが。

定員も多めに設定し、できるだけ大勢でやりたいと思いました。単純な行為も集団でやれば儀式的になることがあるように、「音楽の演奏」とは言えないようななんでもない発音行為も、複数人でやればおのずと音楽的な起こりを感じられるのではないかなと。それは音楽の演奏編成である、ソロ、デュオ、トリオ、カルテット、クインテット、セクステット、あとはバンドだったりオーケストラの要素ともつながります。結果的に15名の方が参加してくれました。

ワークショップを経ての「イヤフォン」

撮影:片山達貴

――性別も年齢も動機も様々な方が集まりましたね。WSは公演直前を除いて、1週間に1回を3時間ぐらい、計5回行いました。ワークショップの内容を教えてください。

荒木 第1回目のはじめに、いわゆる一般的な演奏といった「音楽的なこと」はしませんよと意思を共有し、僕が捉える音楽の楽しみ方や距離感、印象に残っている小さい頃の視聴体験を話しました。実家が田舎だったので、雪が降り積もると反響が変わり音の聞こえ方が変わる現象や、屋根の上に干した布団に寝そべりながら室内で流すテクノミュージックと野外の環境音が混ざりあう様子を楽しんでいた経験などですね。他にも10個以上のエピソードを紹介しました。

――手遊びみたいなものから一見「音」と関係のないようなことまで様々でしたが、どう決めていかれたんですか。

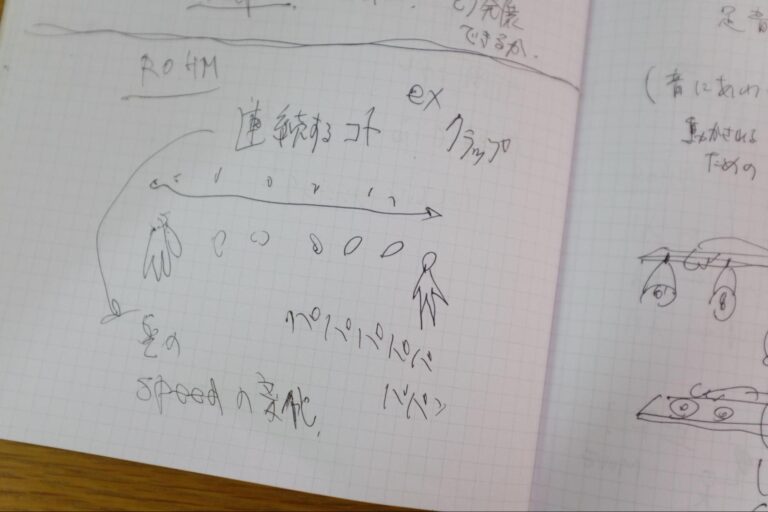

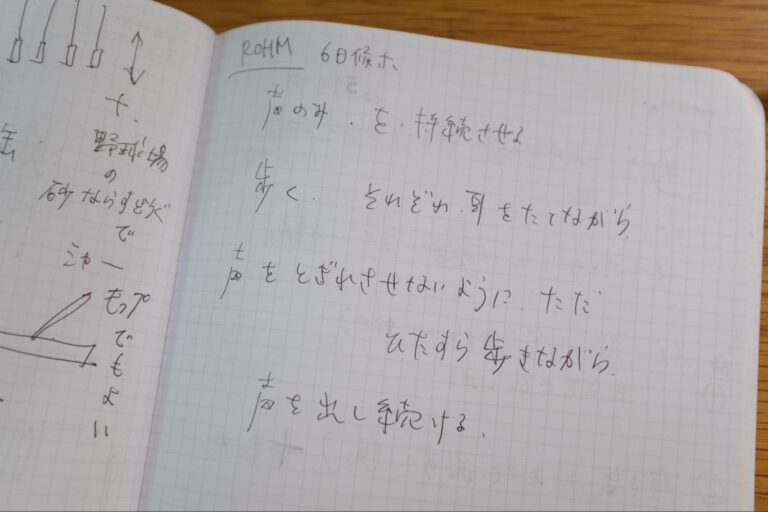

荒木 ストックしてあるアイディアをもとに、アシスタントと話しあいながら決めていきました。おもしろいパフォーマンスをするということよりも、一体何をやればテーマに沿ったパフォーマンスになるのかを探っていきました。発声や動きを、ひとり、ふたり、それ以上、全員でやって、人数の変化によりひとつの行為の見え方がどう変わっていくのかを試していって。

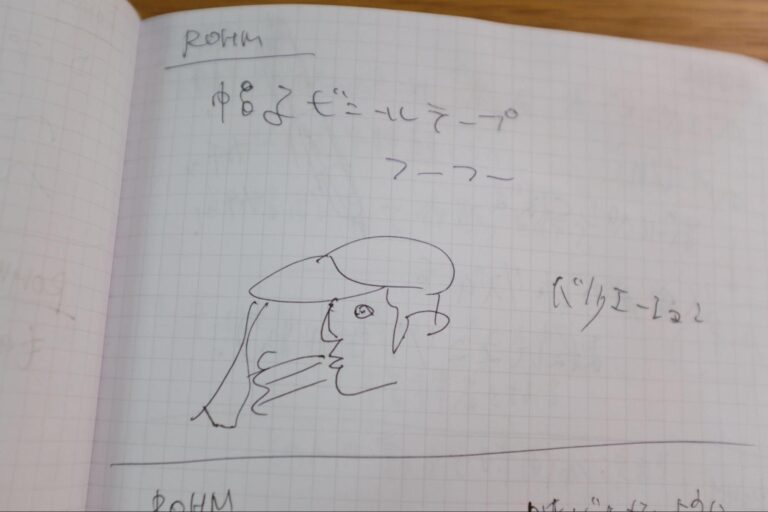

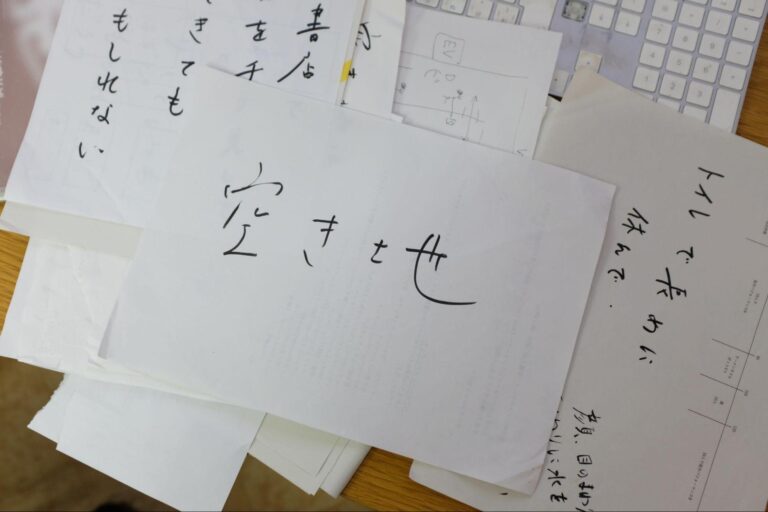

荒木によるアイディアノート 提供:荒木優光

ワークショップの様子 撮影:堺俊輔

――最終的には、出演者ひとりひとりがイヤフォンをし、そこから流れる指示による行為がパフォーマンスになっていきました。イヤフォンを取り入れたきっかけはなんだったのでしょうか。

荒木 ワークショップをすすめながらどんな作品にしようかと考えていく段階で、気になったことがありました。人が自然に持つ「見栄」というか……ちょっとよく見せようとか、いい音出してますアピールとか、こうしたほうが音楽的なんじゃないかとか、おもしろい動きでやろうとか、そういった意識はできるだけ外したいなと。そこで思いついたのが、イヤフォンからの指示にただ従うということでした。

実際に試してみたらかなり印象が変わったので、これはいいぞと。指示の声に集中することで、誰かに見せるための行為ではなくなっていく。この行為がなんなのか、なんのためにあるのかをまったく考えずに動いている感じがとてもよかった。それぞれの人の技能の蓄積や意思と距離がとれるからか、その人らしさがそのまま出るんですよね。それが僕が見たい発音行為のあり方、発音の出方だなと。音楽的な音の塊を目指すものではない…たとえば、手を叩くとか、「う」って言うとかは、誰でもできることだからこそいいと思えました。

撮影:片山達貴

劇場全体をつかった「空き地」の時間

――劇場空間の使い方も特徴的でした。開場してから15分は観客がホール内に入れません。ホワイエや廊下、楽屋をうろうろしながら、同じく会場を回遊するパフォーマーと遭遇します。

公演中の廊下とホワイエの様子(公演中) 撮影:片山達貴

荒木 はじめから劇場全体を使いたいとは思っていました。クリエーションの最初のほうにでてきた「空き地」のキーワードから、ノースホール自体を「空き地」、その周りにあるホワイエや廊下、楽屋を「空き地の外」に見立てたらどうだろうと。

荒木 ここでいう「空き地」というのは、家が立つ前のぽっかりと空いた区画のことですね。周りに家が並んでいるなか急に現れる、何もない空間。過去も未来も含んでいるような、なんだかよくわからない宙づりの空間。京都ならではかもしれませんが、僕がいま住んでいる地域に結構あるんです。夏になると隣の家に届くぐらい大きい、木のような雑草が生えちゃったり、気がつけば誰かが雑草を除去してまっさらな砂地にしちゃったりして。

公演の準備をしている時に、その空き地に入って立ってみた。するとこれまでの日常が「外」として見えてくる感覚があって作品のテーマと妙に合致したんです。そこから空っぽのノースホールでボーッと佇む構造にしようと思いました。観客と出演者がばらばらに偏在する在り方も、関係性が一方的にならなくていいなと。

――時間の設計もおなじく特徴的でしたね。公演の3時間のあいだ、観客はホールを出たり入ったりすることが可能で、ちょうどまんなかには休憩のような時間もありました。その時間だけ出演者はイヤフォンを取って自由に動くことができます。カップラーメンを食べたり…。

楽屋側通路に並べられたカップラーメン 撮影:片山達貴

荒木 そうですね。音を聴くという行為は単純なようで案外ハードルが高い。この作品ではいわゆる一般的な音楽演奏のような「人を飽きさせないための音」を出し続けることはしないわけです。注意が引きつけられるフックが無いままボーッと居続けることが聴覚を改めるために必要なことだと思っていて、途中で緊張を解く時間を入れたかった。でも、ただの休憩にはしたくない。だからカップラーメンが出来上がるまでの3分もしくは5分待つという行為をあの場でしてほしかったんです。

ホール内にポットが置かれ、観客も自由に食べることができた。 撮影:片山達貴

_______________________________________________________

第二部:荒木優光×金子智太郎 対談

続いて公演を鑑賞した美学研究者の金子智太郎氏と荒木による対談をお送りする。美学、聴覚文化論を専門にし、日本美術における音を調査する「日本美術サウンドアーカイヴ」をはじめ、幅広い活動を手掛ける金子氏はこれまで本企画シリーズに様々なかたちで関わっていただいている。

「目の前の人が聞いている音」を想像する

撮影:片山達貴

――鑑賞されていかがでしたか。

金子 出演者全員がイヤフォンをしているという点が、荒木さんのこれまでの活動をふまえて重要だと思いました。たとえばお店でインカムをしている人など、イヤフォンの音に集中している人と対面すると、距離を感じますよね。各所にあるモニターの存在も相まって、作品の中核に「指示」というものがあるように感じました。

荒木 もともと「音を聞く」ことの周辺部に興味があり、「イヤフォンで音を聞く人の姿を見る」という行為も重要だと思っていました。

むかし実家に帰った時に、親や兄弟が古いカセットテープの整理をしていたんです。母が、たまたま見つけた亡き父(母の父)の声の録音を聞いている姿にぐっときて。その感覚はパーソナルだけれど、パブリックにも共有できる要素があるなと。たとえば「イヤフォンをしてバスに乗っている人を見る」という行為は、音そのものを共有できていなくても、音を感じるひとつの姿だと思うんですよね。僕はそういったことも音楽の要素だと思っています。

今回イヤフォンを採用したのは、イヤフォンの音に集中することで生まれる、日常とは異なる判断や行為をパフォーマンスにしたいというところからでした。

金子 イヤフォンからは荒木さんの声が聞こえてくるんですよね。指示はどんな内容だったんですか。

荒木 ガチガチに決めた楽譜のようなものではなく、極力余白のあるものにしています。音楽的になりすぎず、また「夕日を見るように」などの比喩を使わないことを心がけていました。行為の内容は指示しても、どのようにやるかはその人の判断に任せました。

具体的には「あなたが今ホールにいるならば廊下のトイレまで走っていってそこの反響を確かめてください」、「他の人が出した音の方向を向く」、「気になるコンセントを指さしてスキップで近づけ」、「人と目が合ったらジャンプ、目が合ったら水を飲め」など様々ですね。パフォーマーの発声については、指示で「右」と言ったら「わ」、「上」という指示には「ぬ」と発声するなど、あらかじめ決めておいてもらったものもありました。

金子 イヤフォンをしながら動く出演者を見る、という観客の行為は「その人が聞いているであろう声を想像しながら見る」という、出演者の経験を追いかけるような体験でした。指示の内容が鑑賞者にはわからないという点は緊張感もありました。出演者がイヤフォンの音を聞いているとき一瞬目が泳いだりすると、いまからこの人はなにをするんだろうと気になります。「聞く」という行為は、目線のような手がかりが少なくて詳細が外から見えないので、聞く人の内に閉ざされたものになりがちですが、今作では外から詳細を想像させるような手がかりがたくさんあったと思います。

重なり、散る。繰り返される行為

金子 指示の内容は出演者によって違っていたんですか。

荒木 出演者にランダムで選んでもらうMP3プレーヤーには、前半と後半の計2曲の指示音声を入れていました。中には他と異なるタイムラインのものも仕込んでいました。人によっては指示の最初が「楽屋で20分休憩。ごゆっくり」になったり。展開も初日と2日目ではだいぶちがいましたね。

寝転んだりスキップして停止ボタンに当たりパフォーマンス中に指示音声が止まることもあります。すると「荒木の声が聞こえない!」とみんなパニックになるんですが、今作は劇場や音楽の制度やシステムをみつめ直すという部分もあったので、通常はトラブルとみなされる「停止」をそう捉えず、逆にそこから得られる情報の可能性をせばめないように開いておきたいと思いました。つまり3時間開きっぱなしです。止まることによって、ずれたり逆にユニゾン的現象が起こったりなど、不確定なものが勝手に生じていく様子がすごくおもしろかった。

撮影:片山達貴

金子 終わった後に出演者からはどのような反応がありましたか。

荒木 ひとりひとりには聞けていませんが、一体何をやっているんだろう、という感覚だったようですね。指示に従っていただけだったからでしょうけど。ほかには意外と恥ずかしがらずに3時間やれたとか、周りのパフォーマーと違うことをしていると不安になったとか。「人に合わせずひとりで指示に対応してくれ、周りとずれていても気にするな」とリハーサルで伝えていたのですが、なかなかそうもいかなかったようで。

パフォーマンスをやった上での達成感がないということかもしれませんが、つくる側の達成感は鑑賞者には関係ないわけです。この作品では、行われた行為がどのように集積したり、重なったり、散ったり、ノイズになったりするのか、ということが作品の担保になる。僕すらも進行通りに進んでいるのかわからない状態というのは、これまでの作品との違いでもありました。なるべく鑑賞者の立ち位置に近いところで新鮮に見聞きする方法を模索したから辿りついたことかもしれません。

空き地的な場所から見えてくる制度とシステム

――公演の時間感覚はどうでしたか。

金子 短く感じました。気づいたら時間が経っていたという感覚ともちがっています。この作品は、公演の3時間ではなく、ワークショップを始めてから公演の終わりまでというおおきな時間感覚で捉えたほうがいいのかもしれません。

出演者がイヤフォン越しに聞いている指示は、ワークショップから連続していると言えそうです。出演者は指示をどう聞いて、どう反応してきたのか。ワークショップを経てこのようなパフォーマンスになったという経緯をおもしろく感じました。

時間ではなく空間の使いかたにも話を広げさせてください。コンサートや演劇などの指定された座席は、その席に座っている限りはのびのびと過ごせて、見られる側になることはありません。その点で、今回のパフォーマンスでは、要所要所に据えられたカメラが印象的でした。つまり、カメラはパフォーマーを映す目的ではありますが、空間設計上、観客も映りこんできてしまう。そこから観客の側にも「見られている」という感情が起こるのかなと。それが独特の緊張感を演出していたと思いました。

加えて、舞台空間の各所にモニターがありました。個々のモニターがというよりも、それらの指示系統が暗示されることで、各出演者を監視するかのような状況が浮かびあがってきます。ホールの外にあるモニターは、「空き地」であるホール内を監視するものですが、その関係性自体も示唆的です。住宅地のなかにある空き地は、ある程度管理されつつも放置されている場所で、その縛りのひとつが監視カメラだったりします。「ホール」という場所自体が、公共の空き地としての性格があるので、そのような状況を比喩的に劇場を使って表しているように思いました。

楽屋通路からモニター越しに見るホール内の様子。 撮影:片山達貴

荒木 「劇場の制度」と「音楽の制度」を絡めて考えることのできる場になるといいなと思っていました。例えば、装飾を削ぎ落とした茶室のような場は、外の音がよく聞こえたり、内と外への意識が改まっていったりなど、感覚が開かれていく感じがありますよね。場所に隠れていた構造やシステムをオープンにすることで、表と裏を行き来するような、表も裏もなくなっていくような状況をつくりたかったんです。音響や照明、楽器、機材などの従来の劇場システムをフル活用する方向ではなく、プリミティブな行為を淡々と見ていく方向性にすることで、場が強いる制度や暗黙の了解に観客の意識が向かうのではないかなと思いました。

――今回の作品は、鑑賞者にたいしどうこの場に居るのかを問いかけるようなところがありましたね。「鑑賞する」というより「過ごす」という言葉が合うように感じました。

荒木 そうですね、過ごすっていいですね。ある程度持続した時間がないと発生しないことですし。どうここで過ごすかはそれぞれですよね。見方が指定されていれば自分を守ることは簡単です。そうではない今回の野ざらしな場所は、よりいろんな関わり方や感じ方ができたんじゃないかなと思いました。

金子 ホールのなかは、客席とパフォーマンスエリアとなんとなく分かれていたと思いますが、廊下は移動したり座ったりしている観客と、パフォーマーの距離が近く、どちらにとっても逃げ場がない関係性ができていて、そこも興味深く感じました。

カーテンコールの様子 撮影:片山達貴