会場は回転するもので溢れていた。ビリビリ、ジジジジと音を立てながら巻き取られる養生テープ。人間の背丈を優に超える巨大なかせくり器。1分間で秒針が1回転するアナログ式のスポーツタイマー。会場中央には櫓のようなステージがあり、来場客も自由に昇り降りすることができたものの、多くの人々はステージの周囲を渦巻くようにぐるりと巡っていた。会場に溢れていたのは単に物理的に回転するものだけではない。回転するものを反復運動と言い換えるなら、さまざまな現象が反復を繰り返してもいた。ただしそれらの多くは回転=反復のたびに同一の軌跡を辿るのではなく、むしろ螺旋状の軌道を描くようにして、繰り返すたびに異なる結果を生んでいた。

会場風景 撮影:北川啓太

巨大なかせくり器 撮影:北川啓太

ロームシアター京都で6月11日と12日に開催された「Sound Around 002」は、このようにつねに変化する反復運動に溢れた二日間だった。シリーズ第2弾となる今回のイベントは「即興/変化」をテーマに、小林椋と時里充からなる正直がホストを務め、アーティストやミュージシャンから研究者まで計7組のゲストを迎えてインスタレーションやパフォーマンス、レクチャーなどを行った。正直は養生テープをモーター駆動の回転棒で巻き取るパフォーマンスを行うデュオ・ユニットである。養生テープとモーターの関係性を微妙に調整しながらノイズを発するほか、ときにはテープを放置し、モーターに自動的に巻き取られるがままに任せることもあり、重力と粘着力の相克によって周期的だが偶発的な音と動きを生み出す。養生テープはあらかじめ決められた長さのテープに決められた粘着剤が塗布されているため、パフォーマンスのたびに養生テープに潜在的に埋め込まれた響きを再生=反復しているとも言える。いずれにしても回転と反復のモチーフは彼らの表現の多くを占めている。その意味で「Sound Around 002」は正直の表現を複数の出演者を交えて拡張した試みでもあっただろう。

巻き取られる養生テープ 撮影:北川啓太

養生テープを微調整する正直の時里 撮影:北川啓太

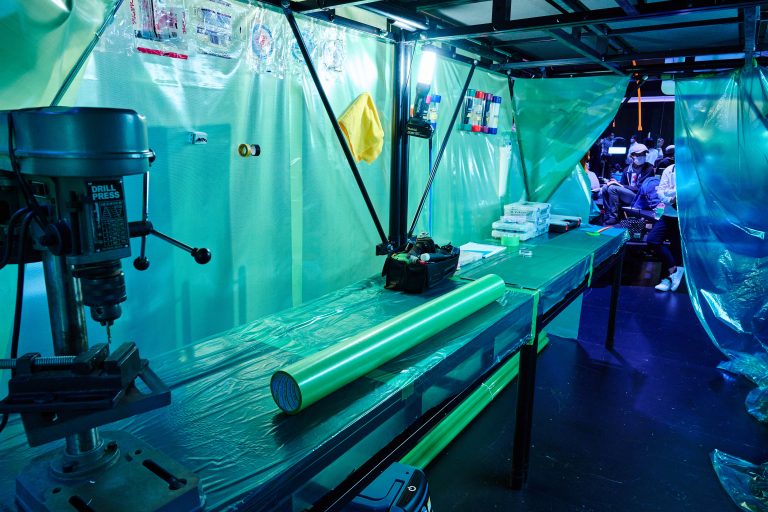

イベント初日。午後1時過ぎに会場へと足を踏み入れると、すでにいたるところで養生テープが持続ノイズを発していた。正直の二人はテープを設置/調整したり、パフォーマンスで使用する道具を制作したりしている。アーティスト/インストーラーの𡈽方大は櫓の下のスペースを持ち場に正直をサポートする作業などを行う。テーブルやコピー機が置かれた会場の一画はアーティスト・ユニットのTHE COPY TRAVELERS(加納俊輔、迫鉄平、上田良)が陣取り、雑誌などの切り抜きと動画をコラージュした映像を大小複数のスクリーンでリアルタイムに流している。他方でダンサー・神村恵と美術作家・高嶋晋一からなるユニット・前後が唐突にリハーサルのようなミニ・パフォーマンスを始める。そうしたさまざまな光景を眺め観察しながら詩人の山田亮太はカゴ台車の中で言葉を紡いでいる。必ずしも関係を持たないそれぞれの表現/作業が一つの空間内で同時多発的に起きる様子はジョン・ケージの「イベント」を彷彿させるが、まるで屋台ひしめく縁日のような雰囲気もある。

櫓の下の作業スペース 撮影:北川啓太

THE COPY TRAVELERSによる作業風景 撮影:北川啓太

カゴ台車の中で言葉を紡ぐ山田 撮影:北川啓太

約1時間経過後、美学研究者の金子智太郎がレクチャーを始めた。初日のみ出演した彼は、午後2時と午後6時から、計2回のそれぞれ異なるレクチャーを実施。1回目は愛知県児童総合センターにある自動演奏機械の見た目をした「ロボットシアター」の来歴について。2回目は美術家・野村仁の「HEARING」について解説を行った。とりわけ「フォノグラフィー、音の図像学」と題した後者のレクチャーが印象深い。そこで金子は、近年フィールド・レコーディングの文脈で語られる機会が増えたフォノグラフィー——フォトグラフィー(=写真術)の対になる言葉——を、録音表現にとどまらず、より広い概念として捉えることができると提案する。フォノグラフィーはもともと「phone(音声)」と「graphe(書くこと)」を組み合わせた造語で、「音を書くこと=音を視覚的に記録すること」を意味していた[*1]。録音表現に限定しないことによってフォノグラフィーは、たとえば音を言葉に変換する擬音語を含めたり、さらには外国語を自国語の文字で表記する際の政治性に絡めて考えたりすることもできるのではないかと金子は語る。そのように捉えるなら、同じく初日のみ出演した山田亮太が周囲の音の出来事を観察しながら書き続けた詩も一種のフォノグラフィーと呼べる。

金子智太郎によるレクチャー「フォノグラフィー、音の図像学――野村仁《HEARING》」 撮影:北川啓太

あらためてフィールド・レコーディングにおけるフォノグラフィーという用語を振り返るなら、それは「記録性」や「真正性」を重視してきた20世紀の学術的な録音行為に対比する形で、「ある種の芸術実践としてフィールド・レコーディングを位置づける」ことを強調するものだった[*2]。すなわちフォノグラフィーは、生の響きに単に反復可能性をもたらすのではなく、むしろ繰り返すことで新たに創造的な価値をもたらす実践なのだと言える。こうした創造性は必ずしも作家性とイコールではなく、ときには偶然にも録音されてしまった細部の響きが、作品に固有の魅力を生むこともある。拡張されたフォノグラフィーの概念は、音を出発点としながら反復する際に異なる場所に着地すること、すなわち螺旋状の回転運動を、録音表現を含むさまざまな領域に見出していくための布石ともなる。

初日は金子のレクチャーのほか、正直と前後がそれぞれ2回ずつ約30分のパフォーマンス・タイムを設けてライヴを行った。正直の1回目は小林と時里が櫓を挟んだ両側を定位置に養生テープで演奏。2回目は櫓の上に二人が昇り、会場にいた子供たちもテープ奏者として飛び入りで参加しながらダイナミックな音空間を立ち上げた。前後は「やってみるとはどういうことか」をテーマに、コーヒーや棒、小石などの小道具を用いて問いかけ合った。「やってみること」が「結果のわからないこと」であるのに対し「やってみせること」は「結果を再現すること」だと言える。初日と二日目を通じて計3回のパフォーマンスを行った前後は「結果のわからないこと」について問いかけ合い、そして実践する行為を繰り返し再現していた。ただし上演結果を踏まえてパフォーマンスを繰り返しているところがあり、また、大まかな流れは決められているものの細部のやり取りや議論の行き着く先は未決定であるため、「『結果のわからないことを再現する』ことをやってみる」とでもいうべき内容となっていた。これもまた変化する反復運動だと言える。

前後によるパフォーマンス 撮影:北川啓太

イベント二日目は午前11時過ぎの開場直後から正直がパフォーマンスを行い、その後に打楽器奏者の石若駿が中央のステージ上でソロ・パフォーマンスを披露、そしてセノグラファーの佐々木文美が会場を案内するミニ・レクチャーへと続いた。混沌とした様相を呈していた初日に比べて、冒頭からパフォーマンスの時間が取られたこと、また会場内で表現/作業を行う出演者の人数が減ったこともあってか、二日目は「イベント」的な印象は薄く、パフォーマンスの時間とそれ以外の時間が截然と分かたれていたようにも感じた。

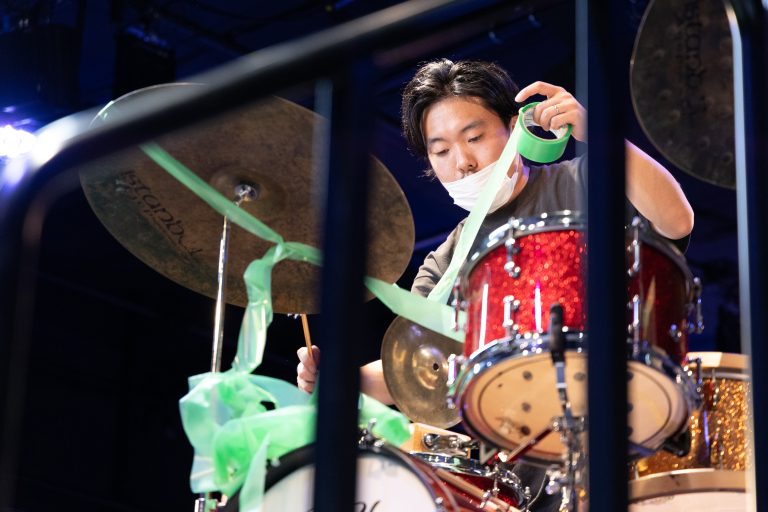

午後3時、二日間にわたるイベント最後の大々的なパフォーマンス・タイムが始まる。ドラムセットは櫓の頂上へと移動し、正直と石若駿による約1時間のセッションが幕を開けた。石若のドラミングはあたかもテープ音に擬態するように、あるいはフォノグラファーよろしく音を聴き取ってその形象を掴み、リズムや音色など養生テープの音響パターンを取り入れて演奏、徐々にそのパターンを変形/発展させていく。正直は縦横無尽にテープを張り巡らし、電子ノイズにも似た音を各所で発生させ、偶発的なパターンを次々に生み出す。いわば養生テープの響きが石若の身体を通じてデフォルメされ変化するとともに、その響きをモチーフにしたり相手取ったりすることで石若自身の身体も即興的に変化する。ここにも反復するものを見出すことができる。さらに石若は六角形の抽選器のような形状をしたポンゴ(Pongo)なる回転式オリジナル打楽器を操作し、ガラガラと周期的で偶発的な打楽器音も鳴らす。終盤では巨大かせくり器が無数のテープを巻き取ったり、巨大な養生テープがグルーヴ感溢れるビートを刻んだりしたほか、ドラムセットやポンゴにまで養生テープが貼られ、聴覚的にも視覚的にも壮観な光景を生み出した。そして最後は石若がスネアから養生テープを剥がすことでセッションは幕を閉じた。

正直と石若のセッション 撮影:北川啓太

正直と石若のセッション 撮影:中谷利明

ドラムセットに巻きつけられた養生テープを剥がす石若 撮影:中谷利明

二日間のイベントを通じてさまざまに現れた螺旋状の回転、あるいはつねに変化する反復運動。その周期的かつ偶発的な軌跡をリズムと呼ぶこともできる。ドイツの哲学者ルートヴィヒ・クラーゲスは「拍子が同一者の反復だとするならば、リズムは類似者の再帰だといわねばならない」と指摘し、リズムは類似物を更新すると言い表した[*3]。螺旋状の反復運動はそのように出来事を更新する再帰的なフィードバック・システムを形成する。再帰的なシステムにおいては偶然性を欠かすことができないと主張したのは香港出身の哲学者ユク・ホイだ。彼は「再帰というのはただの機械的な反復ではなく、みずからを規定するべくみずからへと回帰する循環運動により特徴づけられるものであり、その循環運動はどれも偶然性に開かれていながら、それが転じてその特異性を規定することになる」と書き記した[*4]。

即興音楽では往々にして再帰的なフィードバック・システムが重要な役割を果たす。自らが発した音の行方、その音が引き起こすさまざまな出来事を追いかけながら、次に取る行為を決定する。そのプロセスから偶然性が欠けてしまうと、しばしば機械的な反応の応酬に陥ってしまうこともあるだろう。「Sound Around 002」にはいわゆる即興演奏のセッションに限らないさまざまな表現があった。しかし無数の回転=反復するものに、類似物を更新するリズムを聴き取り、そして偶然性を含み込む再帰性を見出すならば、極めて即興的な魅力に満ちたイベントであったとも言い得るのではないだろうか。