見るのをながめることはできる。では、聴くのを聞くことはできるだろうか?

(マルセル・デュシャン「1914年のボックス」より)

音を記述することは難しい。もっと正確に言うと、聴覚的事象をなんらかの方法で他の媒体へと写し取り、伝達することは難しい。目の前では、回転する養生テープが引っかかって空転しながら、モーターの周期に合わせて定期的にヒュンッとけたたましい音を出していた。パフォーマンス・ユニット、正直がホストを務めた「Sound Around 002」で、文字通り音に取り囲まれながら、途方に暮れていた。

ロームシアター京都のノースホール全体を使った、この二日間のサウンド・パフォーマンスでは、中心にやぐらのようなステージが組まれたインスタレーション内部のさまざまな場所で、同時多発的にこうした出来事が起きている。さらにタイムテーブルにしたがって、レクチャー・パフォーマンスなどのプログラムも用意されている。今回、私はいったいどうやって、どの音を記述すればよいのだろうか。いま聴いている事象を、どのように他人に聞かせられるだろう。

会場風景 撮影:北川啓太

ステージ上で、バシバシいう強烈な音を発生させながらモーターの回転によって巻き取られていく養生テープは、見たこともないほど幅広だ。特注の一メートル幅のテープだというが、もはや梱包や養生の実用性からかけ離れて、異様な、正直専用の楽器としかいえないものになっている。その幅広テープの帯が、ぐいんぐいんと水平に波打って、その上に丸められた色とりどりのテープのくずが引っ付けられて踊るように上下している。ここで聴こえる音は、こういったナンセンスな光景と切り離せそうにない。そこかしこで起こるこれらの事象の総体を、うまく伝えられるだろうか。

正直による幅広の養生テープを用いたパフォーマンス 撮影:北川啓太

金子智太郎:音の図像学

こんな戸惑いに導かれてしまったのは、美学・聴覚文化論を専門とする金子智太郎の二度目のレクチャーで引かれた補助線による。美術家・野村仁が1970年代に展開した「HEARING」シリーズを紹介しながらおこなわれたレクチャーでは、「フォノグラフィー(音の図像学)」というテーマが示された。

金子智太郎によるレクチャー「フォノグラフィー、音の図像学――野村仁《HEARING》」 撮影:北川啓太

屋外などで環境音を録音し、音楽の作品/素材とするフィールド・レコーディングという手法がある。フォノグラフィーは、これらフィールド・レコーディングのみならず、オノマトペ(ex. 風がひゅうひゅう)なども内包し、広く「音(phono)」の「記述(-graphy)」をあらわす概念として提唱されてきているという。

野村の「HEARING」シリーズは、1970年の《公衆電話を使ってその位置から磁石の指し示す方角に見える全てをそのまま075-761-4113へ報告する。その報告は075-761-4113の受話器を通して録音される。》を起点とする。この作品はタイトルがインストラクションになっているものだ。野村は京都国立近代美術館に向かう道中、複数箇所の公衆電話から美術館に宛てて電話をかけ、そこから見える光景を言葉にして受話器越しに伝え、その行為の録音と記録写真を展示したという。その録音をもとにして、レコード化したり(《Telephone Eyeshot 1&2》1970年)、さらには文字起こしして台本として提示したり(《HEARING》1975年)といった展開が続く。(他のレコード作品では、フィールド・レコーディングされた音源がそのまま提示されてもいるが、この《公衆電話……》関連作品は言語を介している点で、特に変換方法が複雑だ。)

視覚情報を言語という形で聴覚情報へ変換する(hearing:聞き取り)、こうした野村の一連の行為を、金子はフォノグラフィーの座標でとらえている。そして、今回のようなパフォーマンスの記述もまた、音の図像学のヴァリアントではないかと投げかけた(それはつまり、われわれ評者がまさにやろうとしていることなわけで)。

「びり、びりり、ぴるぴるぴるぴるぴるぴるぴるぴる……。」よし、こんな具合?養生テープはあいかわらず、聞き覚えのある下降音階で演奏されている。

山田亮太:言葉の撚り糸

とはいえ、言語は線的であるからして、次々に焦点を動かして視覚情報をとらえる行為(eyeshot)とは親和性があるかもしれない。一方、聴覚情報というものは、面的あるいは円的な広がりとして把握されるので、これを言語に置き換える作業にはやはり困難さがともなうだろう。

正直の一人、小林椋は、サウンドスケープ・デザインへの興味から制作行為を始めたと聞いたことがある。サウンドスケープは、聴取者の積極的な聴取によって、その環境で聴こえる音の群れのレイヤーを解析し、マッピングしようとする聴取方法だ。そもそも音事象とは重層的なのであり、それをリニアな言語で移しとるのは無理ゲーという気がしてくるのだ。

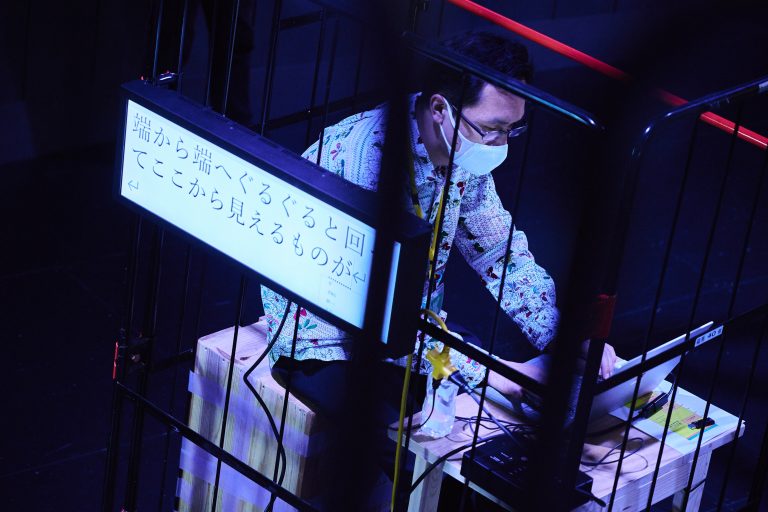

そんな風になかば絶望していたところ、カゴ台車の側面のモニターに映し出されている文字に目が留まる。この台車では、詩人の山田亮太がPCに向かって言葉を紡ぎ続けており、今彼が書いている箇所の三行のみがその画面に映し出されている。

カゴ台車に乗って黙々と言葉を紡ぐ山田亮太 撮影:北川啓太

そう、彼はこの情景を黙々と言語化している。私が諦めそうになっているその行為に、書いたり消したりしながら果敢にも挑戦しているわけだ。

「より遠くの音を聴くこと」

「上方で音が鳴っている あなたの歩く音と区別がつかない」

(完成した詩では「あなたの歩く音と 自動的に動くものの音の 区別がつかない」とされている)

山田もまた、周囲で多発する聴覚的事象の複層性を捕まえる記述方法を模索しているらしい。線にしかなりえないその記述をもって、同時進行中の事象の重なりをいかに描くか。

この課題に対し、彼は、テクストの間にテクストを挿し込むという方法を発明したようだ。書き終えた記述の行間に空行を設け、そこに新たに別の事象の記述を書き入れる。それはまるで、二本、あるいはそれ以上の糸を撚り合わせるかのような、言葉の紡ぎ方である。

山田は上演後に詩篇「ここにいる人たちはみんな回転するものが、自動的に回転するものが好きだ」を発表した(「ユリイカ」2022年9月号に全文掲載予定/当WEBマガジンに抄録を掲載)が、これら記述の混紡の糸を素材として、詩という織物を最終的に仕立てたといえるだろう。この詩の中には、上演一日目に起こった出来事の複層性が、見事に織り込まれている。

石若駿:巻き取りドラム

より広く全体を聴くこと、聴き分けること。なるべく様々なポジションから眺め、聴き、サウンドスケープの流儀に倣って、記述に向ける意識が固定化されないように留意しておこう。山田の華麗な詩作実践に感銘を受け、一日目にはそんな風に心がけていたものの、二日目には再び挫折を味わうことになる。

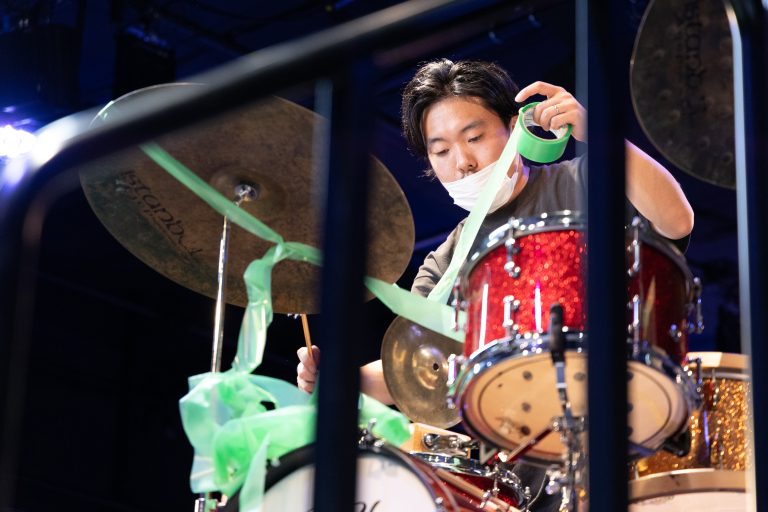

その理由は打楽器奏者・石若駿の超絶技巧ドラムだ。繊細なリズムの上に自由に繰り広げられる、細やかで多彩な打音から目(耳)が離せない。キックの力で回転する巨大なガラポンのような自作楽器にも惹きつけられてしまう。場の重層性を聴取しようとしていた意識が、その一点へと強引に持っていかれて逃れられない。

石若駿によるドラム演奏 撮影:北川啓太

こうしたtasty(魅力的)な出来事(いわゆる「音楽」等)は、図(出来事)と地(持続)を切り分ける強力な磁場を発生させる。私の耳には、片隅で自動回転し続ける養生テープが引き出されていく、そのギリギリという微かな音がもう届いていない。地が透明になって、環境の複層化に失敗する。

今回インストーラーとして参加した𡈽方大によってカラフルなパイプ製の巨大かせくり器が設置され、二日間のパフォーマンスの中で何度か、𡈽方や正直が回転させる場面があった。輪蔵を回すように歩きながらこれをカラカラ回転させると、やぐらから空間を横切って伸びる幾本もの養生テープが巻き取られていった。このかせくり器のように、すべてをあっという間に巻き取ってしまう「音楽」の磁場よ。

養生テープを巻き取る巨大なかせくり器 撮影:北川啓太

この日、石若のパフォーマンスは二度行われ、一度目はソロだったが、二度目は正直とのコラボレーションだった。面白いことに、石若が作り出すこうした状況に対して正直が取ったのは“巻き返し”の行為である。巻き取りの中心である石若と彼のドラムを、養生テープでぐるぐる巻きにして、逆に巻き取っていったのだ。物理的に石若の動きが巻き取られ、封じられて彼らのパフォーマンスは終了した。

正直によって石若が演奏するドラムセットに巻きつけられた養生テープ 撮影:北川啓太

THE COPY TRAVELERS:増幅されるtasty

つまり、素朴な聴取はtastyな出来事に太刀打ちができない。考えてみれば、tastyなものはリズムや旋律だけではなかった。運動などの視覚的な興味深さにもまた、私は意識を奪われていたではないか。養生テープたちのゆかいな自動演奏を、適切なタイミングでテープ交換しながら維持させている𡈽方大の淡々とした動作(彼もまた演奏者である)を忘れていないだろうか。ここでは様々なことがカオティックに多発しているというのに。

こうした状況の中、加納俊輔、迫鉄平、上田良の3名からなるアーティスト・ユニット THE COPY TRAVELERSが二日間にわたって展開している、映像版ライブ・エレクトロニクスとでもいえそうな表象実践の意義がじわじわと響いてくる。一角に雑多に積み上げられた雑誌、紙切れ、日用品、おもちゃなどは、パッと目を引く鮮やかな色彩や記号(広告の文字、アイドル写真等)に満ちていた。

それらのtastyなものたちが、緑色の撮影台の上にばら撒かれてかき回され、壁面のプロジェクションやモニターに映し出される。グリーンバックの背景によって透明化された隙間に、別のフッテージ映像がクロマキー合成されて、常に流動するコラージュのような画面ができあがっている。なるほど、透明な地にもさらに図を入れ、図と図を多重的にかき混ぜ続けていくというわけだ。全画面内でtastyを過剰に増幅させる操作は、地を沈み込ませることなく、不安定な重層性を維持したまま持続していく。

THE COPY TRAVELERSが作業する撮影台とそのプロジェクション 撮影:中谷利明

空間に、行間に、聴取する意識がとらえた図(出来事)を幾層にも重ね、撚り合わせ、増幅させながら織り上げていく。山田とコピトラの実践が教えてくれたような、そんなふうな記述ならば、この、音々に取り囲まれた環境をうまく伝えられるだろうか。しかしながら、それは具体的にはどんな書き方で……。いやいや。音を記述することの不可能性をめぐるこの長い逡巡を、そろそろ終わらせよう。「やってみるとはどういうことか」――前後の問答めいたパフォーマンスで示されていたように、こちらもとりあえずはやってみるしかないのだ。いざ。