Ⅰ

したがって,「わたしたち」人間は,大きな全体の内部で,脇役を演ずる限られた存在,自由のない存在となる。つまり,わたしたちは,卵と死への方向となってしまう規律としての重の強圧下にいる。まさしくわたしたち人間の地上存在を規定しているのは,静力学的な定言命令である。

パウル・クレー『造形思考 上』p.61

劇場、その静寂な薄暗い室内に入ると、それを境にもう日常を生きる私の身体は完全に切断されてしまって、ついでソワソワしながら席につき携帯電話の電源を切ると、いよいよもう自分はこの劇場の観客なんだということを身体が理解し始める。そして一度席に着くと、まだ上演は始まっていないのにもかかわらず、もうお手洗いだとか具合が悪いだとか何かしら理由を見つけないと席から自分の身体を引き剥がすのに後ろめたささえ感じる。劇場は、空間自体がこうした上演のための身体の役割みたいなものを強固にする力がある。

Ⅱ

絵は,なんの関連も経過もなく,突然に成立するものだろうか。いや,そうではない。絵は歩一歩,構築される。まさに家と同じである。

したがって,作品をみる方の側でも,いっぺんに作品を理解しようなどと考えることは慎まねばならぬ-

パウル・クレー『造形思考 上』p.166

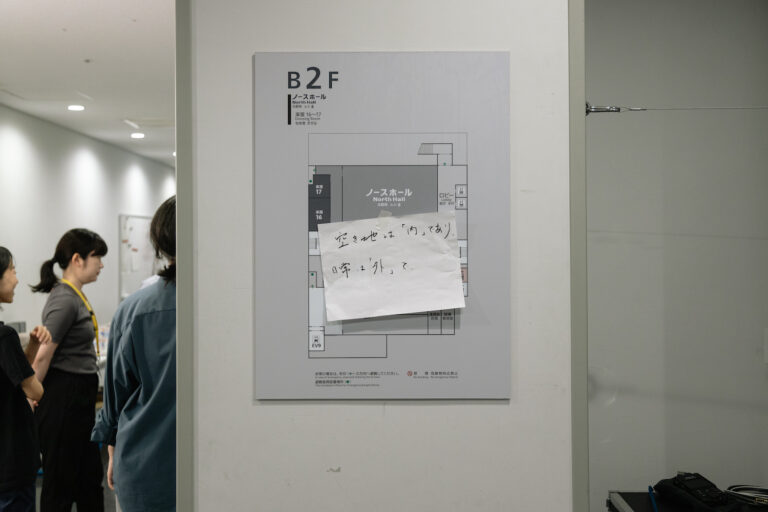

3時間に及ぶ荒木優光の公演『空き地のTT』ではそうした劇場の性質がしなやかに作り直される。会場であるロームシアター京都のノースホールに降りると、ホールに入るための4箇所の出入り口は立ち入り禁止となっており、周りを囲むホワイエと楽屋にのみ立ち入ることができる。どうやら開演後15分が経つまではホール内に入れないらしい。ふと上を見ると、手書きの文字で「空き地」と書かれたA4サイズほどの紙がホール入り口の看板に貼られており、さらに見回してみればホワイエの壁の至る所に手書きの文字が書かれた張り紙を見つけることができる。

撮影:片山達貴

会場には固定された観客席がないので、ホワイエの周りでは久しぶりに会った知人と談笑を交わす者や、ホワイエに貼られた紙を訝しげに見つめて回る者、そして騒ぐ子供とそれをあやそうとする者など、とりわけこれから数分以内に公演が始まるとは思えないさまざまな態度が交錯し、猥雑な空間を成している。

刻一刻と開始時間が迫るが、まだ関係者や演者らしき人物は見受けられない。どうやら周りの観客たちもソワソワし始めてきた様子。まだ何のアナウンスもなされていない。

いよいよ開演時間…しかし何も起こらない上、相変わらずアナウンスもない。観客たちも始まっているのかどうかよくわからない時間に宙吊りにされている。…すると、突然、手を叩く音が空間に響く。音の出どころを探ろうとするとまた手を叩く音。今度ははっきりと複数の場所から音が響いていることがわかる。あたりを歩きながら見渡すと、イヤフォンをつけた私服のパフォーマーが観客に紛れて音を出していることに気付く。観客は緩やかにパフォーマーを「観ようとする」身体へと移行し、皆壁にもたれたり、道を開けたり、あるいは意図的にパフォーマーの間を遮ったり通り過ぎたりし始める。空間の持つ流れが変わる。

撮影:片山達貴

開演後15分が経つと入り口の1/4が解放され、パフォーマーや観客が少しずつホール内に入っていく。パフォーマーはホワイエや楽屋、ホール内など会場の至る所に点在しており、手を叩いたり、言語にならない声を様々に発し続けている。それらの行為はそれぞれのパフォーマーが好き勝手に行っているというよりは何かパターンを持っており、同じ行為が同期したり、あるいは絶妙なズレを伴ったりする。暫くの間、明確な起承転結もなく同様の行為が微妙なバリエーションの違いを伴って繰り返され続けるのだが、それはこうした一連の行為によって、我々観客に「音楽」を提供しようとするのではなく、音の同期やそのズレによって上演空間それ自体とそこにいるパフォーマーや観客の身体(及びその態度)との関係がその場で作られていくようである。一体それはどういうことか、もう少しだけその場の状況を追いながら具体的にみていきたい。

ホワイエと楽屋には複数のディスプレイが点在しており、様々な角度からホワイエやホール内がリアルタイムで映し出されている。そして、ディスプレイからはそれらの場所で行為を行う音声も出力されるのだが、そこではマイクが音を拾い、それをディスプレイに送るまでの遅延を伴っている。よって会場ではパフォーマー同士のズレと、ディスプレイの遅延によるズレという二重性の中で音と身体が絡まり合っており、会場全体にディレイエフェクターを通したようなうねりの効果が生まれている。行われている行為はシンプルでありながら、状況は極めて猥雑で、目も耳も焦点が定まらない。

撮影:片山達貴

一方で、そこでははっきりと様々なものが見えたり、聴こえたりしてくる。パフォーマンスの性質上、観客およびパフォーマー自身もパフォーマー全員の状況や演じられる空間としての舞台を一望できない。言い換えれば、舞台や演奏自体がパフォーマーのいる位置やその移動によって複数に分裂し、その場で都度、繋ぎ直されるということだ。行為にパターンがあるからこそ、そして段階的に入れる場所が解放されるからこそ、こうした分裂と繋ぎ直しのリズムは一層強調される。上述した焦点の定まらなさとはこのプロセスに起因しているのだが、しかし、それはただ状況が曖昧であることを意味してはいない。観客は(あるいはパフォーマー自身も)舞台が分裂しているからこそ、声や手を叩く音の距離、それを聴いたり見たりする自身の身体やその位置、姿勢に至るまで、様々な条件が仔細に感じられるようになるし、また自身が会場を動くことで空間の持つ質の感じられ方が絶えず変化するようになる。

劇場とはそもそも音楽ないし演劇を上演することを目的とし、それを最大化するために存在する建築空間である。そこでは舞台と観客席によって空間が二分化され、一望化された舞台を眺める観客はどんな上演であれ、それを、素晴らしい音楽、酷い音楽、よくわからない音楽、などとして受け取ろうとする。それは、劇場で上演されるものが常に制度化された形式としての「音楽」を前提とすることを意味している。

しかし、荒木の上演はこうした形式としての音楽を迂回し、その成立要件である制度化された劇場をも迂回する*¹。迂回することによって初めてその空間が持つ質=ポテンシャルを最大限に「見たり、聴いたり、また引き出したり」することができるようになる。それは、劇場の手前にある空間、ひいては制度によって懐柔されたり、排除されたりする手前の社会が持つ複数性や複合性を聞こえるようにするということだ。言い換えれば、それは、本来聞こえないものを聞こえるようにすることでもある*²。

建築家の青木淳は、「そこで行われることでその中身がつくられていく建築」*³のことを「原っぱ」と呼び、そこでは人の行為と空間そのものの持つ性質が対等な関係を結ぶのだという*⁴。そして、原っぱとしての空間は区画化されたフレームを持ちつつもその内側に先行した意味を持たないような「空き地」であることがその前提となる*⁵。荒木の上演は、劇場が音楽を先取りするのではなく、そこでの行為や集まりの構造がその場で作用することによって初めて役割や意味が生まれる空間、つまり空き地として(あるいは空き地のように)劇場を扱おうとする。そうすることで必然的に、迂回することそれ自体が演奏を形づくり、空き地に雑草が繁茂するかの如く、空間の質を捉える手がかりが泡立ってゆく。

荒木は、今回の上演においてこうした空き地の条件を前提とした集まりの構造を「演奏」というかたちで設計している。ではそれが上演においてどのような意味や中身を持ち始めるのか。

Ⅲ

-次のように独白いたします。

その現在の形態が,あらゆる世界の唯一のものではないのだ!と。

パウル・クレー『造形思考 上』p.195

上演が始まってから30分が経つと、ホールの入り口が全て解放され、ぱらぱらと観客が中に入り始める。すると突然、沢山のパフォーマーが叫び声を上げながらホール内へとなだれ込んでくる。これまでホール周辺から複雑に重なり合った空間の質が一気にホールの中心へと集中し、それに伴って、ほとんどの観客がホール内に置かれた横長の台(おそらく観客席)に腰掛け始める。とても見慣れた光景だ。ここからはよりパターンが明瞭でかつ種類の増えた行為が行われるようになり、これまで空間に向かっていた意識がパフォーマー達の身体へ集中される。

撮影:片山達貴

撮影:片山達貴

ここから終わりまでは基本的にホール内を中心として様々な行為が行われるのだが、それらに意識を集中させると、ここまでの出来事も含めた行為のパターンがどのように規定されているのか段々とわかってくる。それは、それぞれのパフォーマーの耳につけられたイヤフォン越しに聞こえる事前に録音された指示*⁶に従って行為を行うというものだ*⁷。指示の内容がどこまで具体的なものなのかは判断できないが、それぞれのパフォーマーのアクションがおおよそ同様の動きとタイミングであることから、ある程度、統一された指示であることが推察できる。こうした状況の中で、演奏はパフォーマンスにおけるずれがもたらす差異によってパフォーマーの個別性がかえって強調され*⁸、そしてそれがずれの修正や一致とは別の仕方であるまとまりを生成する。

パフォーマーたちが舞台の端にたくさん置いてある石をいくつか拾い、まず一つ起点となる石を置いて、その周りを囲むように残りの石を置き始める。囲み終わったらまた起点となる石の位置をずらし、同様の行為をひたすら繰り返す。会場ではパフォーマーのそれぞれのリズムや力の強弱に合わせた石を置く音が響き渡り、音同士は結び合ったり解けたりしながら、まるで小鳥のさえずりのように音楽になるかならないかの狭間を絶えず行き来している。それぞれのパフォーマーは事前に録音された指示に従っているのだから、ひとまずそれぞれの行為はコミュニケーティブなものではなく、自分自身の身体において即自的に行われるといって良いだろう。しかし、それはただパフォーマーが自閉していることを意味しない。重要なのは、即自的なところから演奏が立脚しているということだ。

撮影:片山達貴

即自的に行われる行為がどのようにして集まりとしての演奏を形作るのか。その一つ目の要素は、先に述べた通り、全員がおよそ共通するルールに基づいた指示に従っているという点である。ルールは空き地のフレームのように作用し、意味の手前で、そしてパフォーマーの個別性を担保したまま、それぞれの行為を区画化する。言い換えれば、それはパフォーマンスする身体を記号化したり規定したりするのではなく、パフォーマンスする身体の条件を規定するということだ。

二つ目の要素は、パフォーマー個人の解釈によって生起した行為がその場の誰にも還元されない全体性をその都度、触発するという点である。精神病理学者の木村敏は、合奏の理想的な段階として、各自の演奏が完全に独立しているにもかかわらず自然に全体性を持つ状態を上げており、かつその全体性自体も、演奏者自身の行為の内部にありながら、同時に演奏者の間を自由に移動するのだという*⁹。それは一体どのような状態なのか。

荒木の上演において、パフォーマーは指揮者に合わせて理想的な演奏を行うための諸部分として機能しているわけではないし、荒木自身も指揮者としての役割を会場で担ってはいない。演奏のための指示はあるが、それも演奏の全体像を記号的に規定するものではない。むしろパフォーマーの固有性をよりはっきりと掴むための差異を生む装置として機能してさえいる。ここでの全体像を規定するのは会場にいる全ての者であり、それは観客も例外ではない。石は自分の解釈や行動として並べられ、観客もまた、自らの行動として座る位置を決めたり、耳を澄ませるポイントを見つけたりする。こうした各々の自活的な行為が音楽になる手前の音を作り出し、それがその都度、至る所で結び合ったり解けたりする。石が床に置かれる音、右隣の観客の喋り声、複数人のパフォーマーが円になって声を出しながら大量の石を蹴り続ける、それを横切る観客の足音…その全てがフラットであり、どれもが音楽を生成させ得る。ゆえに、全体性は全ての者の内部にありながら、一方で特定の誰かに帰属することもなく、その都度で行き来し続ける。それは、世界の音を聞くことだ。世界が複数性のざわめきのもとで立ち上がることを。そして世界そのものが私たちの内側を動き回り、横断する存在であることを。

撮影:片山達貴

撮影:片山達貴

原始の音はどのようなものだったのだろう。原子は単に物質の最小単位なのだろうか。私たちの見ている世界は誰かが偽った幻視なのかもしれない。いや、もっと、「げんし」は震え、拡散し、どこまでもざわめいていたはずだ。その音に精一杯、耳を澄ませる。