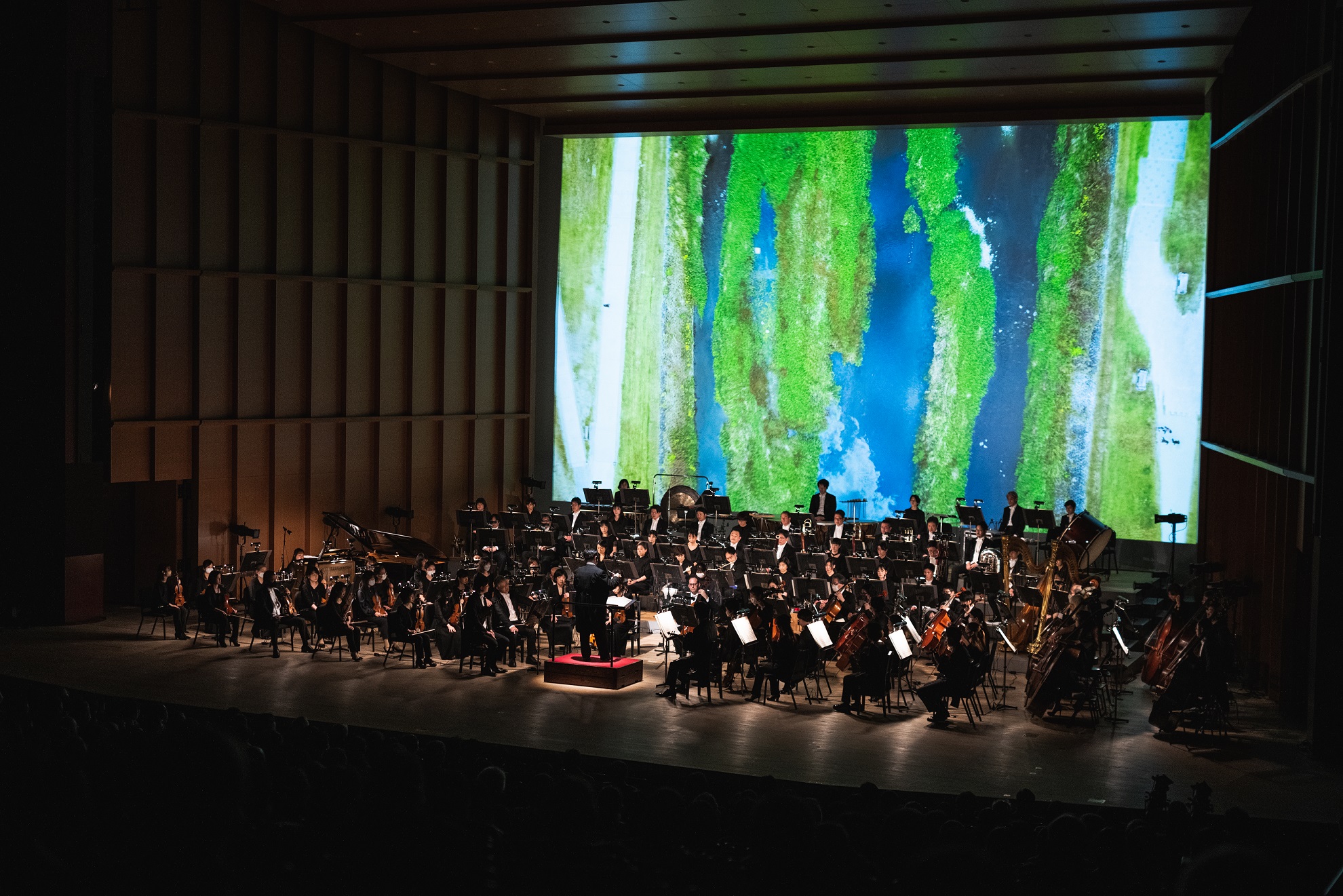

2023年1月14日、ロームシアター京都にて、「シアターオーケストラ・コンサート Oblivion(オブリビオン)~失われた時間と音楽、そして新たな始まりのために」が開催された。園田隆一郎の指揮する京都市交響楽団の演奏に、白井晃の演出、そこへ宮永亮の映像が加わる。幾多の舞台作品の演出を手がけてきた白井は、今回選曲もおこないつつ、オーケストラのみ登場する舞台を演出する初めての試みに挑んだ。

オブリビオンとは忘却である。パンデミックによる厄災により、多くのものが変化した。そして人はその変化の巨大さに耐えられず、忘却する。そこで生じた様々な感情の忘却。さらには深い満足を得られるような素晴らしい作品に出会えたかもしれない可能性の忘却、作品を通して生まれただろう他者との交歓の可能性の忘却があった。一般に、処理できない過度のストレスを抱えると、人は記憶を忘却していく。今なおパンデミックは、形を変え、収束せずに感染拡大の新しい波を引き起こしている。感染対策が要請され続ける生活の中で、おのずと自身の行動に制限を課すことが、所与の条件となってしまった。多くの人は文化の何を受け入れ続けるべきか、何を記憶し、忘れるべきなのか。その決定自体が曖昧となっているのかもしれない。

なるほど、忘却されたものを照らし出すというのは重要な作業には違いない。しかし、その圧倒的な力に抗うことはできるだろうか?公演自体に何ができると言うのだろう?何世紀も前のクラシック音楽に何ができるだろうか?開演前にこのような思案を重ねていると、オーケストラの団員たちが舞台上に姿を現した。

撮影:山地憲太

最初にヨハン・シュトラウスの『美しく青きドナウ』が比較的ゆっくりとしたテンポで演奏され始めた。飛行機からの鳥瞰的視点で地表の緑や川を鳥瞰的に捉えた鮮やかな映像が流れると、弦のトリルの上でフレンチホルンが煌びやかにうつろうような主旋律を奏で出す。和やかで威勢よいウィンナ・ワルツのリズムが、優雅な旅の門出を祝っているかのようだ。やがて多層的なレイヤーで構成された映像には、街頭と思しき場所に人の影が現れ、横断歩道に車のようなものも映る。この厄災以前に、公共空間の中で感染を気にしなかったかつての自由な気風の記憶を呼び起こされた。そしてそれは、筆者にとってここ数年ほとんど忘れていた感覚だった。

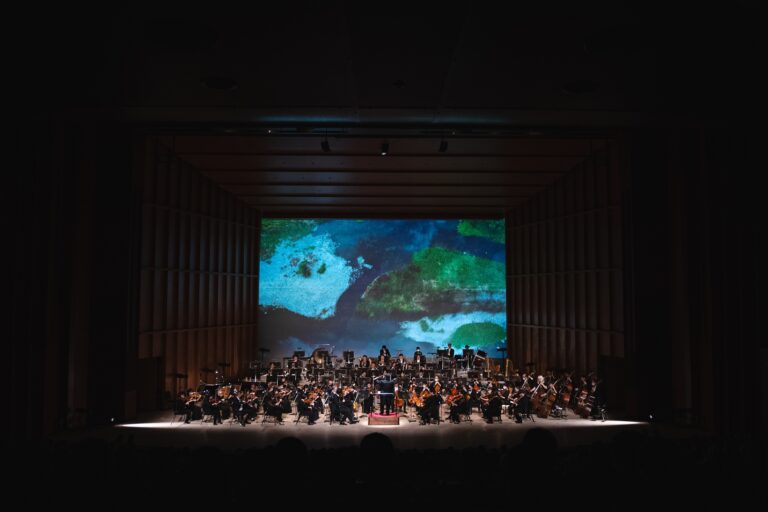

撮影:山地憲太

次に続くのが、ベートーヴェンの交響曲第7番第3楽章だ。1813年に初演された際は大好評で、同時期に書かれたイギリス軍の勝利を祝した『ウェリントンの勝利』とともに絶大な人気を収めたことで知られている。ワーグナーをして「舞踏の聖化」と称賛せしめたスケルツォ楽章は、活力みなぎるような曲想となっている。スクリーンには積乱雲がその壮大さを見せ、横断歩道に人々が行き交う。まだここでは威勢の良い音楽が続いていき、それは自然を征服した人類の慢心を表しているようでもあった。

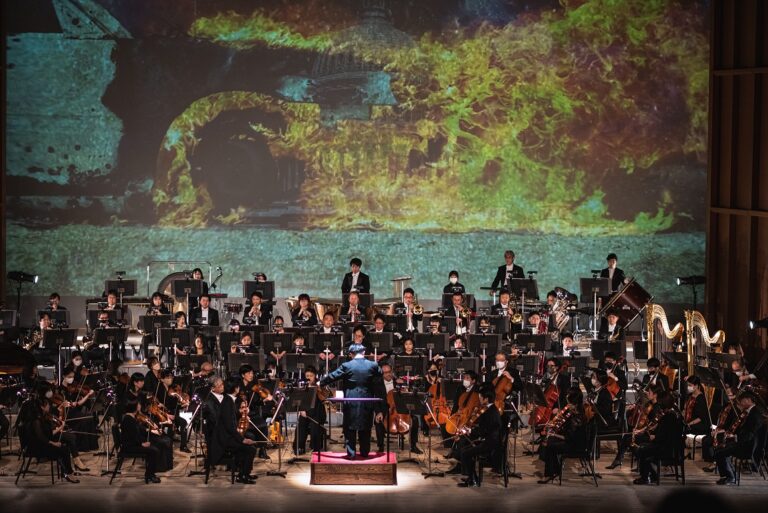

撮影:山地憲太

ハイドン作曲交響曲第45番『告別』第4楽章は、雇い主であるエステルハージ侯爵に宛てて作曲された曲で、宮廷楽団の同僚が家に帰れないことへの抗議を示し、奏者が舞台上から少しずつ去っていく作品として知られている。奏者が2人残るのが当初の慣わしだったが、今回は白井の演出により指揮者のみが取り残されることとなった。演奏が続くなか、会場から少しずつ奏者は消えていき、やがて最後の奏者からも置いてけぼりを食らう園田。当然ながら音楽は何も聴こえない。それでも指揮を続ける姿が、会場の笑いを誘った。ユーモアが添えられた演出によって、音楽家が隔離され孤独に陥る悲しみが、より一層際立つ。

撮影:山地憲太

この日、個人的にもっとも強烈なインパクトを受けたのがベートーヴェンの大フーガ(弦楽合奏版)だ。彼が完全に聴覚を失ってから書かれた作品として知られ、もともと弦楽四重奏曲第13番の最終楽章として書かれたものの、演奏時間約18分という長大さとその難解さゆえに出版社からの打診を受けて、軽快な音楽に差し替えらざるを得なくなったという作品だ。しかし曲の質は非常に高く、フーガの技法がソナタ的構造、変奏と融合し、一曲を通して緊張感の持続で貫かれている。革命的なリズムで知られる『春の祭典』や『火の鳥』の作曲家ストラヴィンスキーに「リズムだけでももっとも現代的な楽曲」と言わしめた作品だ。もともと弦楽四重奏用に描かれた作品だけあって、会場では楽器がパートごとに配置されていたため、各声部が拮抗しあうように音を重ねていくのと同時に、フーガの主題が展開されていく様を、視覚的に追える愉しみがあった。音程感の激しい跳躍、また8音符に3連符を重ねることによりクロスリズムも生じていたことや、意外性のある転調は、まるでシェーンベルクのような現代音楽のようであり、未来を予見したような作風だ。オーケストラは情緒に傾斜せず構築的に、しかし熱を込めて演奏していた。聴覚を失ったベートーヴェンの気迫が、現代の演奏家たちに乗り移ったかのような凄みは客席にも伝わったようで、皆息を呑んで見つめることになった。拠り所とする自由を奪われた芸術家の内面にたぎる、何に挑むべきかという根源的な問い。こちらも何か焚き付けられたような思いがした。

プロコフィエフの『ロメオとジュリエット』(抜粋)は前曲から熱量を継承するように、勢いを保ちながら始まった。抜粋部分は第2組曲「モンタギュー家とキャピュレット家」と第1組曲の「ティボルトの死」の後半部分だったが、一族同士の回避できない争いの悲劇性を喚起させるような、金管楽器をメインとする威圧的にしてリズミカルなテクスチャーが、コロナに対する怒りや悲しみを誘発する。炎やコンバインなど、荒々しさを表象する映像が、緊迫した事態を告げた。そして哲学者ティモシー・モートンの提唱するハイパーオブジェクトを思わせる白い粉のような物質が散布され、コロナウイルスだけでなく、環境全体の根本的変化を考えさせられた。音楽上では、『ティボルトの死』によって今まさに決闘が起ころうとしていることが示され、やがて犠牲者が出て、曲想は弔いのための静寂へと最終的に向かっていく。それはパンデミックによって生じた社会的分断、それに伴う諍い、さらには敵対感情の浄化と並行するようだった。

撮影:山地憲太

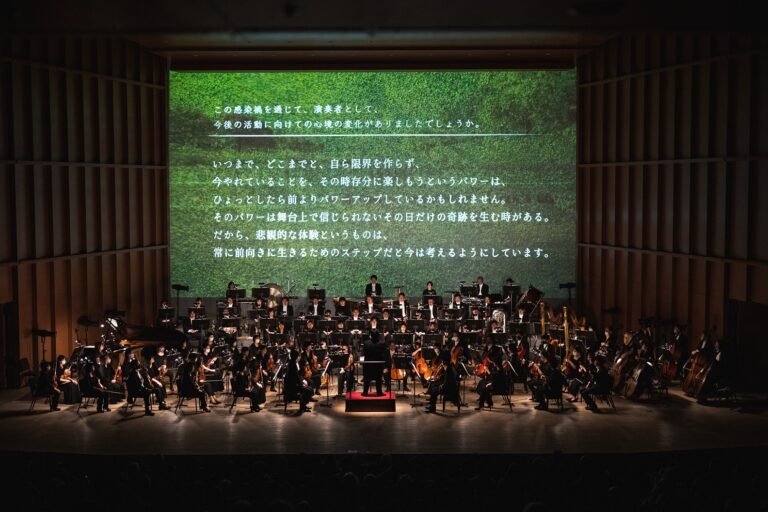

『金星』は全7曲からなるホルストの組曲『惑星』からの1曲となる。ウクライナの国花ひまわりと、豊かな自然を思わせる緑色の背景が映える。人類の脳裏にあるような、理想としての無垢な自然観、概念としての原自然をたどっていくような映像だった。弦は優しく慰めるように包み込み、木管はコンパクトに豊かなハーモニーを奏でる。やがてスクリーンには、京都市交響楽団の楽団員がパンデミックを体験しどう思ったか、というアンケートの回答文が表示されていく。例えば「転職を考えた」というネガティヴな答えもあったが、「家族と過ごせた」とか「仕事をまた初心で取り組もうと思った」と、前向きなものも目立った。この当事者性の高い演出には少し戸惑ったが、最終的に内外、2つの視点からコンサートを楽しむ視点を持てたことは僥倖だった。当然のことながら団員たち自身はそうした演出とは関係なくプロフェッショナルに演奏に集中していた。

撮影:山地憲太

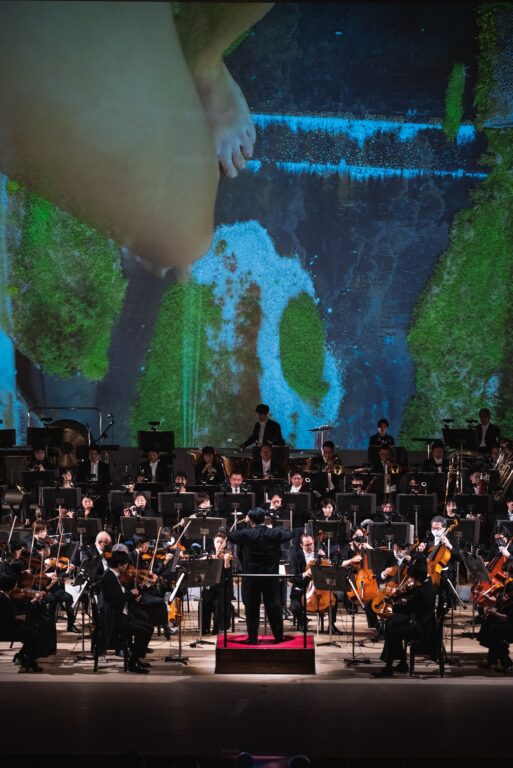

最後のラヴェルのボレロは、彩り豊かな編曲技法で知られるが、一定のリズムが保たれながら主旋律が次々と異なる楽器に受け渡されていく。それは楽団員が1人ずつ去っていった先程のベートーヴェンの交響曲第7番第3楽章と良い好対照をなすようで、あたかもパンデミックで受けた損害が修復されていくかのようだ。目の前のスクリーンには鴨川を撮影したというまっすぐな一本の水の流れが縦軸に沿ってずっと続いていく。視聴者には、川を歩く巨大な素足が上から覗いて見え、ゆっくりと歩行するさまは曲の主旋律を繰り返し演奏するボレロのテンポ感に呼応した。長い全体のクレッシェンドが続き反復が続く中、水面に一瞬、スーっと移動していく白い飛行機が浮かぶ。それは、この公演の象徴として、青空を高く飛ぶ、希望の表象としての飛行機だった。

撮影:山地憲太

厄災のせいで正視できず、消えそうな集団的記憶をあえて掘り起こすことは、痛みを伴う作業に違いない。しかし、聴く愉しみを保ったまま、選曲によってはクラシック音楽を、我々自身の経験の方へと照射させることができるのだとわかったのは新しい経験だった。さらに、その演奏形態自体にも物語性や文脈性があり、白井は演出家の視点で新しい意味づけを行なうことに成功していた。また、宮永の作る映像はオブジェクトにメッセージ性を感じられたものも多く、音楽のもつ力強さと相対することで、相乗的な効果を発揮した。楽団員のコロナ禍に対するアンケートの開示は、当初は自己言及性の内に閉じた強いパフォーマンスかと思ったが、パンデミックの悲劇を忘却したままその外部で、芸術を享受しうると思うことこそ、幻想なのかもしれない。

『オブリビオン』は、長期にわたるコロナ禍の厄災で生じている、集団的な記憶の忘却という事象に舞台芸術の切り口から真っ向に挑み、聴衆のこの数年の過去の記憶を掘り起こさせ、ある種の感覚のようなものを取り戻させた。舞台芸術にはこんなことができるのかと驚かされた、稀な公演となった。

撮影:山地憲太

撮影:山地憲太