「あなたはなぜこの土地にいるのか?」という問いは意外と答えにくい。「ここで生まれたからor仕事の関係でor家族の都合でorなんとなく……流れついたから」。どこか答えに詰まるのは、それが自分の選択ばかりではないからかもしれないし、けれど外的な理由ばかりだと何かとりこぼしているような気持ちになるからかもしれない。相手に納得してもらえる理由を告げないといけない気がしてくるのはそもそもなぜだろう。

ここに集った幽霊三名。幽霊の語りといえば、なんでおのれが死に至ったかをめぐる真相の告白になじみ深いが、「タイの幽霊」、「ボリビアの幽霊」、「沖縄の幽霊」と呼ばれる三名が語りだすのは、なぜこの地名が自分を修飾しているのかというその由縁である。ところが、理由語りはだんだん幽体離脱するかのように彷徨い出でて、ときに思い付きで脱線する。あっちこっち行っては、まあいっか、どっちでもいいんだけど……と漂いゆくその道行からみえてくるのは、「〇〇の」の輪郭を〈出る/入る=イミグレ〉しつづける語りの様相だ。それはまるで「よっぱらい」のような「おばけ」のような〈怪しい談(かた)り〉として上演全体を漂っていく……。

逸れ出ていく語り 「タイの幽霊≠松井周」

焼酎好きが高じてタイに行き着いたという「タイの幽霊」。スライドを用いてレクチャーする、なぜタイなのかという説明は、琉球王国時代の歴史や焼酎の種類からはじまって次第に様相を変えていく。「ぼくの名前? ショックだな、覚えていないのか」と、突如スポットライトを浴びコミカルなダンスと共にアナウンスされる固有名「松井周」でもある「タイの幽霊」の語りは、知らぬまにあらぬ方向へと彷徨いでていくのだ。

焼酎との出会いについて話していたかと思ったらウイスキーしか出てこなくなり、関係ないレッチリの曲の話に移ったかと思えば、トイレで遭遇した巨大ヤモリ(トカゲ?)に話は飛び、果ては一目惚れした女性の話に乗り移っていってしまう。「え?なんて?」、「焼酎の話はどうなったの?」と、聞き手となった幽霊たちにつっこまれつつ蛇行する語りは理由の説明から逸れつづけ、「酔っぱらってるでしょ」、「宿酔いおばけ」とリアクションされながら、しまいにはみずからの記憶違いを訝しむにいたり、なんで自分が「タイの幽霊」なのかいよいよわからなくなっていく。

撮影:大城亘

乗り入れてくる語り 「ボリビアの幽霊≠上門みき」

そんな対象から逸れ〈出る=イミグレ〉する語りは、反対に対象に乗り〈入る=イミグレ〉するものとしても現れる。

なんでいとこがブラジル人なの? なんでブラジル人なのに見た目が日本人なの? なんでブラジルの公用語を使わないの? と続いていく疑問に、「……あんまり説教くさくなりたくないんだけど」と前置きしながら答えていくのは、「ボリビアの幽霊」だ。沖縄からボリビアへの移住の歴史を、年表を引きながら解説する彼女もまた、ライトアップされゆるいダンスと共にアナウンスされる「上門みき」であり、その語りは「タイの幽霊」とは一転、あらぬ誰かの語りによって乗り入れられていく。

初代移住者から聞いたおじいの語り、おじいから聞いた父の語り……と、人を移動する語りを口にする「上門みき」がにわかに「……お母さん」と声を漏らす。戦後当時の移住者が憑依したかのように語りはじめる「ボリビアの幽霊=上門みき」は、誰かの語りが乗り入れてくる依り代へと変容するのだ。

各場の冒頭に、明解にプロジェクションされる「(タイ/ボリビア/沖縄)の幽霊」のタイトル[1]。外へと逸れ出ていく「タイの幽霊」や、反対に内へと乗り入れてくる「ボリビアの幽霊」にみられる〈出る/入る=イミグレ〉する語りは、それら土地名とどこまでいっても「=」にはならずに乖離していき、つづく三場では、〈出る/入る=イミグレ〉の境界自体が揺るがされていく。

〈ぽい/ぽくない〉の境界線 「沖縄の幽霊≠大村わたる」

そうして三人目、「沖縄の幽霊」にいたれば、なぜ「沖縄」なのかという理由は、「ただなんとなく」である。関心も関係も特にない昔の知人がたまたま移住したから……が所以であるが、その「なんとなく」はあらぬところでつながっていき、〈出る/入る=イミグレ〉の境界自体が揺るがされていく。

イメージのレベルで引き合うのは、野球部の理不尽きわまりない慣習の軍隊っぽさと、沖縄によく出るとされる日本軍の幽霊だ。スポットライトを浴び、甲子園の選手入場アナウンスのように連呼される「沖縄の幽霊=大村わたる」は、突如日本兵の軍服を着てみたり、なぜか飲みたくなるという酒が、日本兵の霊に供えるとされる日本酒だったりする。

三場に限らず劇中全体にちりばめられたそのような〈ぽさ/ぽくなさ〉は、「ぽい」ことで無関係を境界内に押し入れたり、逆に「ぽく」ないことで境界外へと追い出したりする。タイの簡易トイレで水を流す動作が神社の手水っぽい、急にあらわれたヤモリが先祖の魂や神さまっぽいなど、ばらばらのものを「ぽい」で引き入れることがあれば、逆に、ブラジル人なのに日本人ぽかったり、野球部なのに痩せていたり、年齢のわりに老けていたりすることで「ぽくない」とつっこまれる。〈出る/入る=イミグレ〉の境界自体が、「ぽい」で広げられては、「ぽくない」で狭められる流動的なものであることが浮き彫りになるのだ。

撮影:大城亘

行き来する〈見える/見えない〉 「役≠演者≠幽霊」

そんなゆれうごく境界を〈出る/入る=イミグレ〉する語りは、演劇行為そのものに照射されていく。最後の四場では、能の橋掛りを想起させなくもない、あの世に通じていそうな黒い道に三人が座りこみ、それぞれの酒――タイの幽霊は美らラオ(ラオスの焼酎)、ボリビアの幽霊はビール、沖縄の幽霊は日本酒を酌み交わす。よっぱらい語り、おばけ語りへといざなうものであり、土地に根差したものとしても劇中示されてきた、酒。そんな酒の場で浮かびあがるのは、演劇行為そのものにおける〈イミグレ〉性だ。

ひとつ前の三場での何気ないシーン。大村わたるが回想で話す近所のマコさんのセリフを、さっきまで上門みきだった役が、代役で語ってみせる。いささか唐突であっても観る者はただちに理解できる、演者が場面に応じて、「みきさん」になったり「マコさん」になったり演じ替えてみせる行為は、それがいま誰なのか――誰ということになっているのか、を演る者−観る者双方で了解しあうことで場が成立する演劇においては特段おかしなことではないだろう。しかし、それはつづく四場で違和として浮上する。マコさん「ぽい」人物による「マコさんじゃないよ。みきさんだよ」の返しによってひびの入った自明性は、続く、あきらかにマコさん「ぽさ」のないタイの幽霊への「マコさんですか?」「ちがうよ。周さんだよ」の笑いを誘う応答によって砕けてしまう。そのやりとりが露わにするのは、演劇の場を成り立たせる「この人はいま誰なのか?」という前提の仮初め性、つまり演者と役を結ぶ「=」が、ズレを飛び越していとも容易く変身してしまい得るというスリリングな在り様だ。

しかしその転じる「=」がしめすのは、どんな役にも出入りができるという自在性ばかりでなく、逆にどこまでいっても「=」になりきらずにその境界に行き来しながらとどまりつづける、〈イミグレ〉の動き自体を浮き彫りにする。枠内に収まりきらず常に脱線をつづける語りもそう。「私は過去に囚われたまま、殺され続ける亡霊」と(みきさんの身体で)語るマコさんの、逃れ難さとして現れる過去もそう。そしてなにより、「役」という抽象的な存在を、具体的な人間が眼前で演じてみせるという上演行為自体が、役の人物でありながらも演者自身でもあるという「≠」をつねに客席へと露呈する。〈ぽい/ぽくない〉の境界線上でたゆたうイミグレする語りは、演劇の形式が前景化することによって、〈そうであり/そうでない〉を行き来する、マージナルな境域へと接続されていくのだ[2]。

そもそも、目の前で活き活きと演じるこの生者たちは、幽霊という「死者役」であった。しかし幽霊は死者ばかりでなく例えば幽霊部員など、いるのかいないのかわからない不可視な存在をも指し示す。ふりかえれば劇の冒頭、「タイの幽霊」が客席を向き「いつぶりだろう?」とくりひろげた、不可視な者との(もしくは観客に向けられた)会話があった。それが暗示するのは、この演劇における幽霊の意味が膨大な死者を包含しつつも、生者をふくんだ不可視なものへと及ぶことであるだろうし、観る者に「自分も幽霊(という設定)なのだろうか?」という疑念をちらつかせることでもあるだろう。

さらに幽霊の「見えなさ」は、「聞こえなさ」とも地続きにある。聞き手にまわった幽霊たちの、「は?」、「あっそ」、「すごいしゃべるな……」の、仏頂面だったり、引き気味だったり、茶化してみたり(のち謝ったり)の態度。土地にまつわる歴史にたいしても、そこからはみでた個人の語りにたいしても、どことなく距離の空くその「聞かれなさ」は、幽霊の不可視性へと重なっていく。そうしてタイトルに冠される「怪談」の意味するところが、人を恐がらせる怪奇譚というよりも、今も彷徨いつづける、聞かれない語りであることが了解されるのだ。

乗り入れつつ乗り入れきらない演者の存在と、現れつつ現れきらない幽霊の存在……。受け取る側が決める境界線によって「誰なのか」ばかりでなく「存在するのか」が左右されるあいまいな存在として浮かびあがる〈演者/幽霊〉はしかし、そんな不安定な力学こそを梃子にしてしまう演劇の場のなかで、逆に境界を揺るがす者として現れなおす。

撮影:大城亘

〈出る/入る=イミグレ〉の境域

琉球・沖縄の土地と移動をめぐって、様々な歴史や現状が想起されるこの演劇だが、どこかユーモラスな雰囲気が漂い続ける。それは「イミグレ怪談」のなかで、「語り」や「役」、「演劇行為」に至るまで変奏しながらくりかえされてきた〈出る/入る=イミグレ〉の運動がみちびく、どこか遊戯的な境域だ。

それが顕著にあらわれるのが、突如かれらの固有名(演者自身の名前)が大々的にアナウンスされ、スポットライトのもと踊るゆるいダンスシーンである。どこか脱力感のある場面は、匿名として登場した「(タイ/ボリビア/沖縄)の幽霊」が、演者それぞれの固有名を得てこの場にあたらしく登場しなおす、さながら変身シーンのようで、アニメのキャラクター登場場面も想起させるそのコミカルさはきわめて「演劇っぽい」。おもわず楽しくなってしまうシーンには、ゆるさと愛嬌とともにどこかあかるい放逸さ――自明とされる設定を無邪気に覆してみせて、見えない/聞こえないものを鮮やかに蘇らせてみる演劇の、遊戯的な手立てが覗いているかのようだ。

「イミグレ怪談」鑑賞後にからだに残るのは、劇中浮上する様々な認識の境界をめぐって〈出る/入る=イミグレ〉をくりかえした身体感覚だった。そのどこか遊戯的な感覚に、〈いる/いない〉の境界出入りの遊びである「いないいない/ばあ」を想起したら飛躍しすぎだろうか。幼児がそれをおもしろがるのは、それまで「見えない=いない」だった世界の「=」にひびが入りそれまでの認識が覆されるからで、その遊びは、自明になりきってしまえば途端に子どもだましになってしまう、認識がゆれうごく時期だけのつかのまの境域のものである。「イミグレ怪談」において、幽霊たちの語りに連れられて観る者が辿りつくのは、そんな〈出る/入る=イミグレ〉をくりかえしながら境界がゆらぎ、世界があらたに認識しなおされていく場所――驚きと共にどこか遊戯性に満ちたマージナルな場所のように感じる。劇中様々に言及され想起される過去から現在につづく物事が、認識の次元からあらたに問いなおされていくように感じるのは、演劇行為を前景化することでわたしたちの認識行為を浮き彫りにする、そのような仕掛けにもよるだろう。

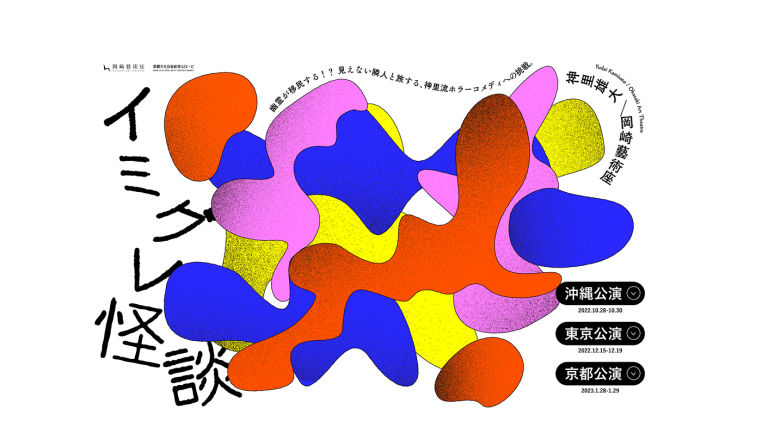

本作は、2022年に那覇文化芸術劇場なはーとで初演をし、東京を経て京都で上演された。「あなたはなぜこの土地にいるのか?」という問いへの返しに時に躊躇してしまうのは、自明のように共有される〈ぽい/ぽくない〉で判断されうることにたいする違和感なのかもしれない。それは土地だけではない、固有名に貼りつけられ、ときに「説明」を求められてしまう「〇〇の」という属性を表わす言葉につねにつきまとう戸惑いであり、おのれから固有性が捨象されてしまいそうになる不安である。だからこそ、俳優三名の固有名がコミカルにフューチャーされるダンスシーンが、ゆるく楽し気でありつつもパワフルな魅力をひめているのだろう。役と演者が〈出る/入る=イミグレ〉をくりかえすことで観る者の認識をゆりうごかすこの演劇の場は、わたしたちがつねに他者におこない、他者におこなわれ、なげこまれている、自分や他人をめぐる「〇〇の」と固有性のあいだの〈出る/入る=イミグレ〉行為じたいを問いかけるかのようだ。