星空を思わせる灯がきらめく中、音楽が流れ踊り出す三人の役者たち。天冠をつけた者、鬼の角を生やした者、天使の輪をつけた者、三者三様の姿で踊っている。虚ろな表情、脱力感漂う仕草、その後ろを不意に横切る、竹馬に乗った「シマウマ」……。ここはどこで、彼らは結局誰なんだろう。物語終盤で唐突に始まる光景を前に、私たちは必死に解釈を試みる。そんな思考を振り切るかのように音は止み、彼らは何事もなかったかのように再び話し出す。

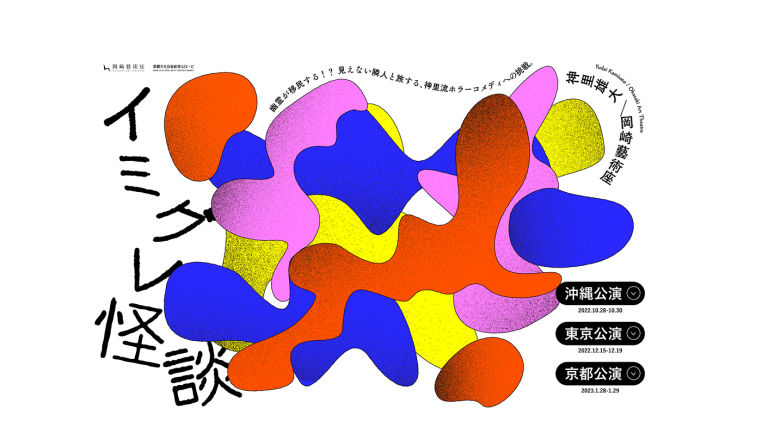

劇作家・演出家の神里雄大が主宰する岡崎藝術座による「イミグレ怪談」。沖縄からペルーに渡った日系ペルー人の祖父を持ち、独自の視点で国と人を捉え表現してきた彼の新作は、イミグレーション=移民にまつわる人々、その幽霊をメインに据えた4幕構成の会話劇だ。「移民」というと一般的には海外から日本へ渡ってきた人々が想起されるが、神里が扱うのはその逆で、明治期以降、国をあげて推進されたという日本から海外(主にはハワイ・北米・南米・東南アジアなど)への主に出稼ぎ目的の移住者やその子孫を指す。このような日本からの「移民」たちについて、私たちは驚くほど知らない。

舞台は松井周・上門みき・大村わたる3名の役者が本名で登場し、1幕ずつ交代でそれぞれの体験や人から聞いた不思議な話を語る「怪談」形式で進んでゆく。共通するのは彼らが皆、国内外への「移住」経験者またはその関係者であること、そしてその軸に「沖縄」があることだ。

語りは役者同士のゆるい会話から成り立つが、自身の体験談、移民の歴史に関する解説、他者からの伝聞またはその記憶の置換と思しき様相を呈するなど、情報の種類が多く安定しない。さらに1幕冒頭での松井のセリフから、ここは「同窓会の場」であるという前提が知らされるものの、舞台上では役者同士「知っている」「いや初対面だ」と最後まで認識がずれたまま関係性が揺らぐ。この2種類の不安定さに観客は混乱させられ、自身の視点を揺さぶられ続ける。

撮影:大城亘

語りの内容を見ていこう。まず1幕「タイの幽霊」では、松井周により沖縄を経由しタイへ移住したという男性の話が語られる。彼は泡盛のルーツにもなっているというラオスの蒸留酒「ラオラオ」を、沖縄の企業と組み「美らラオ」と名付け売り出す事業のため単身タイに渡り、現地のバーで知り合った女性と共に暮らしていた。ある日出かけた先で、彼は赤に黄色模様のワンピースを着た彼女と思しき女性を見た直後、事故に遭う。その後の記憶は定かではないという。

2幕「ボリビアの幽霊」では、三人の中でただ一人沖縄なまりで話す上門みきが、戦前から戦後にかけて沖縄から海外に渡った移民の男性・その子孫の話をする。ここで彼女が語るのは現在ブラジルに住む再従兄弟(はとこ)の祖父についてと、戦後、沖縄からボリビアに移住した男性の体験談だ。故郷を離れ過酷な生活を送る異国の地で、この男性が上門を通し夜空を仰ぎ語るモノローグはとりわけ痛切で胸を打つ。

3幕では「沖縄の幽霊」として、本土から沖縄へ移住した男性の話を大村わたるが語る。通りで遭遇した幽霊らしき親子、引越し先で出会った「マコさん」という隣人。この「マコさん」の描写として「いつも赤に黄色の模様の浴衣を着ていた」と出てくるが、4幕で上門がこの浴衣を纏い登場し、さらにこの「赤地に黄色」は1幕で松井が話した女性が着ていた服の描写とも重なり、そのイメージは揺らぎながら各国を移動する。「マコさん」は言う。「あなたはわかってるようでわかってないね」「…[略]…あなたはこれからなのかもしれないね。あなたには歴史と呼べるものがないのかもしれない。背負うものがない…[略]…」。

このセリフにも示唆されているが、大村については重要な役割があるため、少しここで触れておきたい。彼には観客の立場、つまり日本由来の移民に対する知識の欠落を抱えた現代の日本社会が象徴されている。それは彼が知り合いだと認識しているはずの他の二名に「知らない」「はじめましてだよ」と言われてしまうこと(知っているつもり)や、2幕で上門が語る沖縄からボリビアへの移住者の苦難の歴史を聞いている時の態度——無表情で心のこもらない相槌の多用——からも明らかだ。三人の中でもっとも人なつっこく、時にコミカルに動き回る大村だが、折々で垣間見える夢遊病者のような動きと無機質な表情は、彼が何か欠落=空虚さを抱えたままそこに在ることを示唆している。

撮影:大城亘

4幕では三人が一堂に会し、酒を飲みながら語り合う。ここでは彼らが同じ「場」でくつろぎ、過去に思いを馳せながら酒を酌み交わすという「邂逅」のような情景が紡がれる。ベトナム戦争時ラオスが被った甚大な被害と現在まで残る影響について「酒を飲みながら話すような話じゃないね」と言う大村に、「いや、美らラオ飲んでちょうだいよ」と、松井が自身の関わるブランド酒を勧める場面は、その背景にある国を超えた文化の邂逅と同時に、歴史の流れをも体を通して飲み、知って欲しいというささやかな祈りにも思える。

このように、彼らの語りを通して私たちはかつての日本人移民の歴史とその周辺を、断片を拾い集めるようにしながら知ってゆく。その先に陽炎のように浮かび上がるのは、私たちと彼らとの間にある、幾重にも重なった見えない「線」の存在だ。「国境」「彼岸と此岸」「侵略者と植民地」等、種々の線引きは複雑に影響し合い、結果として「見ないこと」にしている自分たちが自覚されてくる。これは現在の沖縄への認識とも結びつくものだろう。

舞台では折々で「シマウマ」のモチーフが暗示的に登場する。これは1幕冒頭で松井がタイの土産として観客に見せる被り物だが、「ダーン・サーイってとこの」というセリフから、そこで行われる「ピー・ター・コーン祭」の仮面を指すと思われる。派手な衣装に身を包んだ人々の賑やかな仮装行列が人気の祭礼で、仮面は釈迦の前世である王子の「帰郷」を祝って現れたこの世ならぬ者=精霊の象徴だという[1]。実際はかなりカラフルだが、舞台ではあくまで白黒の「シマウマの被り物」として表され、その配色には「死」のイメージが重なる。

「シマウマ」は1幕から4幕それぞれに必ず一度は登場する。1幕では松井が事故に遭った話の直後、竹馬——「地に足がつかない」比喩だろうか——に乗った人物として舞台後方を横切り、2幕では上門のはとこの話の中、その祖父の容姿を表す表現「シマウマみたい」という言葉で登場、3幕ではそのラスト、三人揃ってのダンスシーンでやはり後ろを横切る。4幕では大村が着替える服が囚人服のような白黒の細かい縞模様であった。ここには言葉の上での「ボーダー」「境界線」も想起される。

そう考えるとこの「シマウマ」に託された意図が見えてくる。ひとつはこの舞台空間を、主客・生死の境目が曖昧なトランス状態の中、魂の帰郷を祝う祝祭の場に変容させること、もうひとつは移民の歴史や彼らの語りかけを、知らない=見えないものとして分断し続ける、内面化された「線」の象徴だ。私たちは舞台上の役者たちと同じくその場に居合わせる霊たちの一人ひとりとして歓迎されながら、そこには見えない「線」が幾重にも存在し拒絶されてもいる。そんなアンビバレントな状態を視覚的に暗示するのが、この奇妙な演じ手の役割ではないだろうか。

海を超え、歴史を経て、種々の「線」により特異性を備えてしまった人々の魂は、どこへ還ってゆくのだろう。まだ「これからかもしれない」私たちは、喧騒にまぎれ途切れがちなこの問いかけに、耳を澄まさねばならない。

撮影:大城亘