木ノ下歌舞伎が『桜姫東文章』を題材にした新作を、2022年度に上演する予定だという。そのキックオフイベントとして補綴・監修の木ノ下裕一氏と演出の岡田利規氏の対談が2021年7月29日、ロームシアター京都で開催された。当初、パークプラザ3階共通ロビーを予定していた会場は予想以上の申込者を得てサウスホールに変更。ふたりのトーク、そして舞台への注目のほどが窺われる。空間の広さを感じさせない親密で和やかな雰囲気のなか、公演に向けすでに始動しているふたりのトークは、作品の魅力から歌舞伎独特の作劇法、新しい南北論へと聴衆を引き込む。さらに、古典と先人への敬愛に満ちた「補綴」論が繰り広げられる充実した一時間半となった。新しい『桜姫東文章』誕生に早くも期待が膨らむ。

トークは、木ノ下氏によるレクチャーで始まり、木ノ下・岡田両氏の対談へと展開。レポート[前編]では、“木ノ下版”作品解説の様子をお届けする。

■『桜姫東文章』の物語

『桜姫東文章』は、『東海道四谷怪談』『盟三五大切』などで知られる四世鶴屋南北の作。約二百年前の文化14年(1817)に江戸・河原崎座で初演された。この4、6月には、片岡仁左衛門、坂東玉三郎のコンビによる上演が36年ぶりに実現し、話題になった作品でもある。はじめに、木ノ下氏による解説をもとにその概略を記しておこう。

物語は、主人公の桜姫と、僧の清玄、釣鐘権助の三角関係で展開する。清玄は若い頃に稚児・白菊丸と恋仲となり心中を図るものの、自分だけ生き残ってしまった。それから十七年の時が流れ、高僧となった清玄のもとに、出家を望む桜姫がやって来る。桜姫は、父と弟を何者かに殺され、生まれつき片手が開かないために許婚者からは婚約を破棄された身の上。しかし清玄が念仏を唱えると不思議なことに手が開き、中から香箱が出てきた。

その香箱は、十七年前、白菊丸と清玄が心中するときに互いの名前を書いて交換したもの。桜姫の握っていた香箱には「清玄」の文字が記されていた。桜姫はちょうど十七歳。清玄と観客はここで桜姫が白菊丸の生まれ変わりだったと気づくのだが彼女は知る由もない。

桜姫の手が開いたと知った許婚者は縒りを戻そうと考え、釣鐘の権助という男に恋文を託す。手紙には見向きもしない桜姫だが、権助の腕に施された釣鐘の刺青を見て態度を変える。

昔、屋敷を盗賊に襲われ父を殺された夜、桜姫は何者かに犯され、その男のことが忘れられず密かに慕い続けていた。唯一の手がかりは、男の腕にあった釣鐘の刺青。つまり権助こそその男であった。しかも桜姫はそのときに身籠り、産んだ子は里子に出していた。

桜姫は出家をやめて権助を口説き始める。やがて濡れ場になり、そこに桜姫の家来たちが踏み込むが、権助は逃走。香箱が落ちていたために清玄に疑いがかかってしまう。清玄は、これも因果と思い自ら濡れ衣を着ると、桜姫とともに不義密通の罪で非人に転落する。

物語は、流転する桜姫、清玄、権助の三角関係を軸に展開し、意外な結末を迎えることになる。清玄の恋は叶わず、桜姫は権助と夫婦になるが、実は権助が桜姫の弟を殺した犯人で、桜姫の家の命運を左右する大切な家宝を盗んだのも権助だったことが判明。好きな男が自分の家を没落させた張本人だったことを知った桜姫がどういう行動に出るかがクライマックスとなる。

■「世界」という歌舞伎のロジック

人物関係が複雑でなんともややこしい物語だが、木ノ下氏によるとそれはひとつの作品の中でストーリーが完結していないからだという。歌舞伎は、一から新しいストーリーを作り出すのではなく、すでにある「世界」を前提に作られる。歌舞伎の作者たちがまず決めたのは、どの「世界」を借りてくるか、であった。

補足すると、「世界」とは歌舞伎の作劇に関する用語で、作品の背景となる設定をいう。観客に周知の歴史物語に基づいており、登場人物やそれに付随するエピソード、物語の展開までをも含む。

「たとえば、源平の武将が活躍する「源平軍」の世界や南北朝時代を舞台にした「太平記」の世界など、膨大にある「世界」の中からひとつチョイスして、それに自分のオリジナリティー ―「趣向」といいますが― を加えて新しい作品を作り出していくというロジックで歌舞伎作品はできています。(観客は)その作品では描かれないことも含めてある程度の人物相関が頭に入っていて、それを踏まえて見ているわけです」(木ノ下氏)。

『桜姫東文章』では、「隅田川」と「清玄桜姫」のふたつの「世界」が綯交ぜ(ないまぜ)になっている。前者は、梅若丸という少年が人拐いに遭う、能の『隅田川』などが基になった「世界」、後者は清水寺の僧・清玄が美しい桜姫ゆえに迷い堕落、殺された後もその妄執が桜姫に取り憑くというもの。

作品タイトルの所以もここにあることを木ノ下氏が解きほぐす。

「もともと「隅田川」は関東が、「清玄桜姫」は京都が舞台の話。それを鶴屋南北は両方とも関東(当時の江戸)の話にしています。だから『桜姫“東”文章』なんですね。桜姫の世界を東の国に置き換えましたよっていうことなんです。」(木ノ下氏)

歌舞伎の題名は「世界」を示すサインである。作者にとっては腕の奮いどころであり、一種の遊戯的な性格を持つ。

岡田氏は、この「世界」という発想について、現実世界も「世界」のひとつだったのか、との疑問を投げかけた。

「世界」という言葉は元を辿ると仏教用語だそうだ。

「僕たちがいるこの世界を一番小さな単位として、それを千個集めたら一個の小千世界ができあがるという認識です。それを千個集めたら中千世界、これをまた千個集めたら大千世界になって、この大・中・小をすべてまとめて三千大千世界と呼び、が全宇宙という意味合いになります。自分たちが生きているこの世界は最小単位であって、同じような太陽系というか、パラレルに存在しているであろう他の世界がどこかにあるというのが仏教の「世界」の概念なんですね。おそらく歌舞伎の『世界』という発想はこの仏教的概念の上に組み立てられているんじゃないかと思います。」(木ノ下氏)

歌舞伎の劇作の根底にある壮大な概念を読み解く木ノ下氏の言葉に、岡田氏は頷く。

「現実世界は1000分の1 でしかない。そう考えると別に選ばれないものなんていっぱいあるっていう感覚ですね。」(岡田氏)

数ある「世界」からいくつかを選び取る作者の手つきと、果てしなく広い三千大千世界という宇宙観を重ね合わせれば、岡田氏の言うように、現実世界も「世界」のひとつに相対化されそうだ。南北が得意とした綯交ぜは、複数の「世界」をひとつの物語のなかで撚り合わせる手法。木ノ下氏は、私たちがほかの世界に行くことができないのと同じく、歌舞伎の「世界」も本来混じり合うことはないと言う。それゆえ綯交ぜには「宇宙の壁をぶち壊して、向こう側へ行き来できるようにした!というようなダイナミックさがある」と。

両氏の言葉を聞き、南北には舞台上のフィクションと現実世界との壁も崩した作品があったことを思い出す。役者を本人役で登場させ、芝居を作る裏側を垣間見せるだけでなく、何百年も前の歴史上の人物が役者に弟子入りする(もちろんタイムスリップなどという合理的な理由はない)というものだが、もし両氏のタッグで現代に蘇ったらどのような場面になるだろうか。「世界」をめぐる対話に、ふとそんな期待が生まれた。

■木ノ下版 早わかり『桜姫東文章』上演史

以前、木ノ下氏から、補綴の前段階としてその作品がどう受容されてきたかを調べると伺ったことがある。上演史を手繰り、作品の現在地を割り出すのだという。今回も例外ではなかったようで、キーとなる時代を挙げて私たちがこの作品に近づく手がかりを示してくれた 。

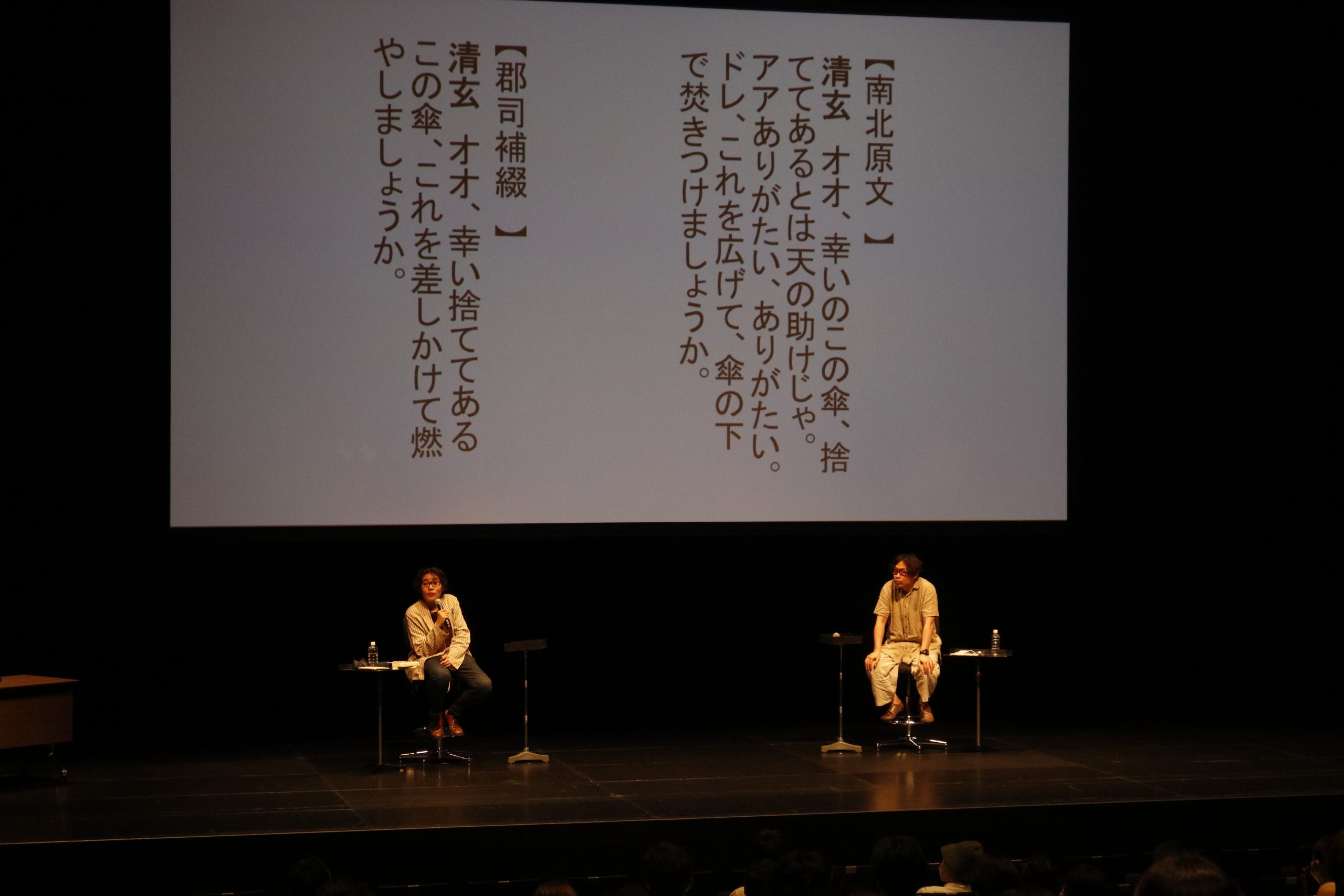

木ノ下氏の解説によると、『桜姫東文章』を書いた鶴屋南北は、活躍していた文化文政期にはたいへんな 人気作者だった。だがその後、一部の例外を除き 南北作品には光の当たらない時期が続き、再び頻繁に上演されるようになったのは近代に入ってからだという。大正期、エロ・グロ・ナンセンスが流行った時代に、南北の得意とした残酷な描写や皮肉な設定などがうけ、初めのブームが訪れる。第二ブームは、1960〜70年代のアングラ演劇華やかかりし頃。太田省吾、鈴木忠志らをはじめ新劇やアングラの演出家が、チェーホフやシェイクスピアの戯曲と同じように南北の作品を取り上げた。第二ブームの先駆けになったのは1967年(昭和42)国立劇場の上演で、このときの補綴・演出が後に触れられる郡司正勝であった。その後、1975年(昭和50)に新橋演舞場で同氏の補綴・演出によって、当時花形として活躍していた十二世市川團十郎(当時・海老蔵)、片岡仁左衛門(当時・孝夫)、坂東玉三郎が三人の主役を演じて大きな評判となる。1971年(昭和46)には『鶴屋南北全集』(三一書房)刊行も始まった。こうしたブームを経て『桜姫東文章』は歌舞伎のレパートリーとして定着し、上演頻度こそけっして高くはないものの、今では南北の代表作のひとつに数えられ広く知られるようになった。以上が“木ノ下版 早わかり上演史”である。

冒頭で触れた通り『桜姫東文章』は、この春にも歌舞伎座で上演され大いに話題を呼んだ。岡田、木ノ下両氏もともに足を運んだという。感想を尋ねられた岡田氏は「綺麗でした」と一言。「この素朴な感想が意外に重要だと思って恥ずかしがらずに言ってみました」と笑ったが、まさに様式性という歌舞伎の特徴を捉えているといえよう。岡田氏は、前述の上演史のなかで言及されていたアングラ演劇における南北作品の扱われ方に意外の念を示した。つまり、アングラ演劇はテキストよりも上演そのものを大事にするという基本的態度であるにもかかわらず、南北作品についてはテキストの引用にとどまっていたことが意外だったという。それは、岡田氏の歌舞伎や能に対する興味がストーリーを使うことよりも上演のスタイルや構造、美学にあるためにほかならない。木ノ下氏もその考え方に共鳴し、歌舞伎の「形式自体を掬い取るような翻案」への期待を込めて演出を依頼したという。今回、『桜姫東文章』を演出するにあたって岡田氏は「テキストを現代化するだけではなく、形式の面でどうやって歌舞伎を現代劇に置き換えていくか」考えているというから楽しみである。

続くトーク後半では、『桜姫東文章』新作に挑む木ノ下・岡田両氏の対話がより深く熱く繰り広げられた。

後編はこちら