左:田川基成さん 右:松田正隆さん

2022年3月19日にロームシアター京都で行われた今回の対談(「いま」を考えるトークシリーズ Vol.18「移り、住むこと」-移動が生み出す日本の中の多様性)は、写真家の田川基成さん、劇作家で演出家の松田正隆さんがゲストに迎えられた。

このふたりの関係は一風変わっている。

2021年1月、松田さんの作・演出作品「シーサイドタウン」が上演された。場所はロームシアター京都のノースホール。ロームシアター京都が2017年から継続して取り組むプロジェクト「レパートリーの創造」の第4弾で、ロームシアター京都がプロデュースし、松田さんに委嘱した作品でもある。

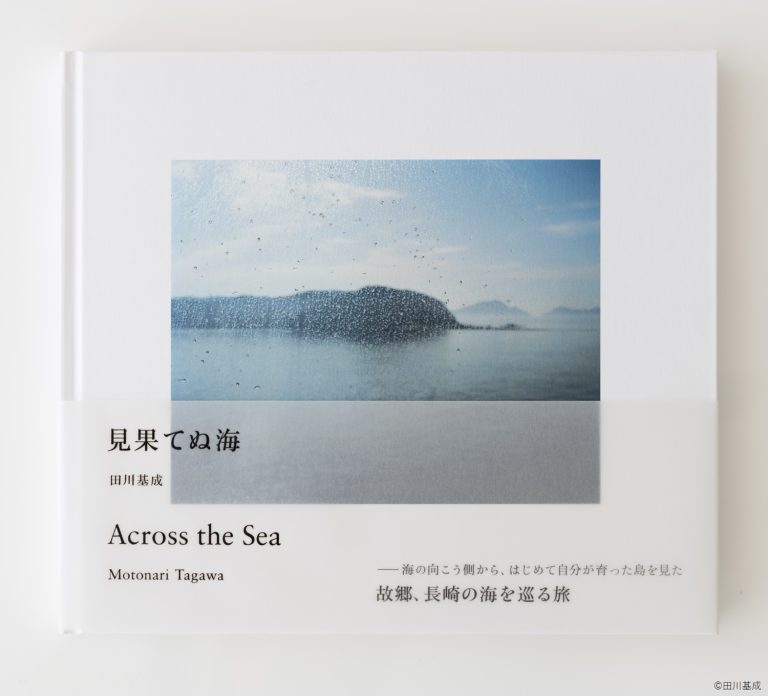

ノースホールでの稽古は半年に及んだが、ある日、松田さんは1冊の写真集を手にあらわれた。田川さんの新刊『見果てぬ海』。劇場に隣接する書店で目にとまった、海の風景。白の装丁に浮かび上がる「見たことのあるような風景」に惹かれたのだという。

「シーサイドタウン」は、西の果てにある、海辺のまちの物語。『見果てぬ海』は長崎県の離島や海岸を海から眺めた写真集。松田さんと田川さんは、ともに日本の西端、長崎県の出身。対面したことはなかったが、作品を通じて、故郷の長崎でつながっていたのだった。

「シーサイドタウン」Photo: Toshiaki Nakatani

写真集「見果てぬ海」(発行:赤々舎)

この日のテーマは「移り、住むこと」-移動が生み出す日本の中の多様性―。ローカルの生活や文化は2000年前後から眼差されるようになり、東日本大震災以降は、実際に地方に移住する人々も増えている。2021年は、東京からの転出人口が1996年以来、転入を上回ったという。その状況をふまえて「多様性」とは何かをあらためて問う、という趣旨だ。多様なバックグラウンドを持つ人々はいかに集いうるのか。そして、場所ごとの移住の形や歴史はどのようにつくられるのか。

田川さんと松田さんは長崎を離れ、国内外の他の場所に住み、あるいは旅してきた。「シーサイドタウン」の制作も務めたロームシアター京都・斎藤啓さんの司会で、互いの作品を手がかりに、移動しながら、見えてきた、体感したことを語り合った。

『見果てぬ海』 地理的なひだに、重層的に残る文化

「シーサイドタウン」 定住と放浪に分割できない「もどかしさ」

境界の曖昧さ / 割りきれない身体感覚

日本の果てをロードトリップする / 故郷を異郷として見つめ直す

『見果てぬ海』 地理的なひだに、重層的に残る文化

『見果てぬ海』は、2020年10月に刊行された。海や島。ポートレイト。建物、教会に神社。祭礼と行事。道の途中……。中判カメラで撮影された風景が右頁に1点ずつ収められている。対向頁には場所を示す、ごく短いキャプションがある。

田川 僕の故郷である長崎県の海を旅して、20くらいの島や海岸線を歩いて撮影した写真集です。4年ぐらいかけて撮影しました。

沖縄の離島を除けば、日本で一番西にあるのが長崎県です。リアス式海岸が続いていて、おそらく日本で一番複雑な地形をしています。面積は北海道の20分の1しかないのに、海岸線の長さは北海道より長い。それくらい海岸線が入り組んでいて、有人の島が70以上あるんですね。この複雑な地理と地形があったからこそ、江戸時代に全国でキリシタンが弾圧されても長崎県だけはたくさん残った。潜伏キリシタンとなって、今もカトリックの中心になっていると思います。海によって隔たれた場所だったことで信仰が守られ、中央からの政治権力が島までは及ばないので、古いものが残っていたりするんですね。

2014年に写真家としてフリーになって、ブラジルなど南米に1年行きました。アマゾン川やアンデス山脈、チリの島が多い地帯などを一周したんですが、そこには小さな教会がたくさんあって、カトリックの信者がたくさんいた。そういう風景を見たときに、長崎に似ていると思ったんです。

その後日本に帰ってきて、あらためて自分の故郷の歴史に興味を持ち、それを考えてみたくて写真を撮り始めました。

撮影にあたっては、「海を渡る」視点を通して長崎の海を描いてみたい、と思いました。子どもの時から船に乗って釣りに行ったり学校に通っていたので、船に乗って移動する身体感覚があって。

どこの島に住んでいるのも、どこかから来た人々です。大陸から、半島から、海を渡ってきた。移民によって伝えられた文化や信仰と、その歴史。信仰的にはカトリックもあれば、弾圧を受けて潜伏した隠れキリシタンもある。それに加えて、神社や仏教もある。いろんな文化や信仰がモザイク状に分布しているのが長崎県の特徴です。

松田 「海を渡る身体感覚」とおっしゃいましたが、同じ長崎県出身として同様の感覚を持っていました。地理的な状況を考えて、とかじゃなくて直感的に。こうして、俯瞰的に長崎を見てみると、ひだ状になっているんだよね。スカートのひだみたいな。そこに古い時代の古層というか、歴史が隠れてしまう。そこに「残像する」ようなことで、隠れキリシタンがいたり。そういう地理的な条件があって、文化が残って重層的になった、ならざるを得なかった、ということを再認識しました。

「モザイク状」「南米に行ったときに長崎に似ていると感じた」と言われましたが、イメージが異邦の国と結びついたりすることが故郷にもあるんですね。ものすごく日本的な風景のなかに、急に表れてくるカトリック教会であったり、(ブラジルの)殺風景な海岸に小さな教会があるとか。同じルーツを共有しているんだとあらためて感じましたね。

田川 江戸時代に南蛮船が長崎に来たり、鹿児島県の種子島に鉄砲が伝わったりっていうのは、東南アジアのほうから海流に乗ってくると、どうやっても長崎や鹿児島に漂着するからなんですよ。それでキリスト教や、東南アジアや中国の文化が伝わってきたというのがあります。

松田 漂着するとそこが起源になるというか。そこに定住している人たちが育んだ文化と、違うところからやって来る文化が混じり合うのは、この地形と関わっているし、海流によって流れ着くところもある。時代から取り残されることと、時代の発端になることが同居している地形なんですね。

「シーサイドタウン」 定住と放浪に分割できない「もどかしさ」

松田さんの作・演出作品「シーサイドタウン」では、「西の果ての海辺のまち」を舞台に、とある男性の日常が展開されていく。その日々は、不穏な何かをはらんでもいる。

海をのぞむ一軒家の空き家に、若い男性(シンジ)が住み始める。東京で職を失い、故郷に戻ってきたのだが、両親はすでに他界し、彼ひとりがその家で暮らす。家とまちに少しずつなじみながらも、シンジは地縁や血縁のしがらみにとらわれ、閉塞したまちの「凡庸なるファシズム」にも違和感がぬぐえない。そして、「なにかの兆し」は常に現れ、ある事件が起こる。

舞台上には何もない。俳優たちの動きや身振りから、観る側はその空間にあるはずのもの、そして彼らが見ているはずの風景を想像する。

松田さんは、作品に関する長文を劇場WEBマガジンに寄せている(「シーサイドタウンに住むこと」)。司会の斎藤さんが、そこから抜粋した文章を読み上げた。

……「考えてみると私はこの帰郷のモチーフに取り憑かれ続けている。それは、しかし、生まれついた場所(ふるさと)に帰るというよりも、見知らぬ異境にたどり着くというイメージなのだ。だから、異境に帰郷するというのは、放浪者が故郷にもどって来るということでは割り切れないなにかがある。私にとっての帰郷という概念には、うまく定住と放浪が二つに分割できない「もどかしさ」が含まれている。旅をすみかにすることもできるし、住み続けながらもそこが旅のさなかになることもあるだろう。つまり、定住と放浪は互いに浸透し合っている。」……

松田 この文章の続きに、僕が1年間ドイツのライプツィヒに住んだ経験について書いています。ビザを取って市民権を得るのですが、言語も違うし、言葉も喋れないし違和感がずっとある。でもそのうち、自分が日本人であることを自覚しながらもだんだん慣れていく。そして、こんなに言葉も文化も違うところになぜ慣れていくんだろうとむしろ驚く。だから、住むことにはとても興味がありますね。空間に身体が馴染んでいく、というのは一体どういうことなのかって。演劇をつくるとは、登場人物として舞台上に住むということなので。劇場に住む感覚を身体感覚とすることと、日々暮らしていることは、実はつながっているような気がします。

「シーサイドタウン」をやるときに、単純に戯曲上で物語が進行するっていう問題と、上演空間のなかに戯曲上にあるシーサイドタウンという場所のイメージがどう二重写しのように染みついていくのかに興味があって、それを試してみたかったんです。

その稽古中に田川さんの写真を見た。写真を見たときに、パッと意味が取れないというか、そういう感覚がありました。一番思ったのは思慮深いなってこと。たちどころに何かが伝達されてくる感じがしなかった。そういうことを僕は演劇で目指したいと思っていたので。

写真家の意図はあるんだけれども、写真は機械で撮るから、意図通りにも写っていない。そういう意味では定住と放浪みたいな感じがした。異邦性みたいなものに溢れている写真でもないし、かといってそれを避けているわけでもない。ある空気感を伝えてくる。微妙なところを表現としてされています。

特に面白かったのが、錆びついたガードレールとカーブ道の写真です。地方に住んでいると「何を見ているんだろう」という感覚に襲われる時があるんですが、それを思い起こさせてくれた。写真にゆったり時間が流れている。何も訴えてこないような、風景にもならない殺風景なところがあると思うんですよ。

田川 これ、長崎県にはよくある道ですよね。(五島列島の)福江島の北西にある集落で、もう少し先まで行くと、むかし潜伏キリシタンが船で逃げてきて、集落を築いた場所があるんですが、いまは廃村になっています。そこに続く道なんです。

松田 肌触りというか、曲がった木の生えっぷりや、急斜面の感じ。本当だったら潜伏キリシタンを象徴するような場所を撮ろうとするはずですが、そこに至る道を撮るのが面白いと思ったんですよね。この向こうに何かがある、という問題と、こっちから撮っている、という問題と。

「シーサイドタウン」Photo: Toshiaki Nakatani

境界の曖昧さ/ 割りきれない身体感覚

おふたりの発言を受けて、司会の斎藤さんが問いを投げかけた。

旅と住むことをどう関連づけて考えているか。田川さんは長崎の島に生まれ、北海道で大学時代を過ごし、南米を始め60ヶ国を旅している。松田さんは長崎から京都、東京と移り住み、イスラエルに留学したり、ライプツィヒに住んだ経験もある。またエジプトや中国、インドなど世界各国で作品上演も行なっている。

田川 ブラジルはヨーロッパから移住してきた人たちもいます。元々イングランド人だったおじいちゃんがいたのですが、ブラジル人にしか見えなかった。聞いたら若い頃にブラジルに引っ越してきて「ポルトガル語は喋るけど、英語はもう忘れちゃったよ」と。故郷って絶対的なものでもないんだ、と思ったことがあります。

長崎でも同じような経験があります。松田さんの故郷の平戸島にある「木ヶ津カトリック教会」で写真を撮っていたら、おじいちゃんがやってきた。喋っていたら、ちょっと言葉が違う。関西弁っぽい感じ。でもここの生まれ育ちと言っている。中学校を卒業してから尼崎でずっと仕事をして、引退後に平戸島に帰ってきたおじいちゃんだったんです。

定住と移住の、どこからどこまでがナントカ人で、定住で、移住なのか。境界の曖昧さというか、境界はないんじゃないかと思っていて。いま二分法で善悪とか2つに分けて語られがちな時代ですけど、実はその間ってたくさんあって、グレーの部分が世の中にはたくさん存在するんじゃないかなって。

松田 身体は正直っていうかね。遅れて馴染んでいく。割り切れなさ、もどかしさ、そういう身体感覚みたいなものには実は境界線がないっていうか。故郷というのも、単にノスタルジックになるだけの場所じゃなくて、常に再発見する場所、いつもびっくりするような場所だと思います。

田川 4年かけて撮影していた時は、自分の故郷なんだけど旅ができてしまう感じでした。他国を旅するのと全く同じ気持ちで長崎県の海と島を巡っていましたね。

日本の果てをロードトリップする / 故郷を異郷として見つめ直す

今後、田川さんと松田さんは、『見果てぬ海』「シーサイドタウン」から、さらなる展開も予定している。

田川さんは、長崎にほど近い福岡県糸島市に移り住んだ。長崎をずっと追い続ける一方で、学生時代に6年間を過ごした北海道をロードトリップしている。船から車へ、移動手段は変わり、海を渡る目線から、陸を横断する目線へ。長崎との共通点は、日本列島の端に位置し、人の移動によって文化がかたちづくられてきた土地であることだ。

一方、松田さんは2022年度、「シーサイドタウン」の再演とともに、新作「文化センターの危機」の上演も予定している(松田正隆 海辺の町 二部作)。「シーサイドタウン」をより俯瞰的にした話で、“キャンプ”を演劇にしたいという。

松田 「ヒロシのぼっちキャンプ」という大好きなテレビ番組があるのですが、キャンプを演劇にしたいなって。焚火をして、焚火を見ながら会話をするようなことができないかと思っています。海辺なんだけど山があって、山のほうから海を見る。そういうキャンプ場に行ったことがあるので、それを思い起こしながらいま戯曲を書いているところです。

今日、田川さんとお話して再認識しましたけど、自分の故郷をもう一度異境として見つめ直すような作品に、シーサイドタウンを題材にしてまち自体を演劇にしてみたい。だけど、フィクションの物語が立ち上がるようにはしたいです。

最後に、松田さんは、『見果てぬ海』に収められた1枚の写真について、田川さんに問いかけた。

松田 田川さんの写真には、シアトリカルなことはあるんですか? この女性の写真も不思議というか、思慮深さを感じる。キャプションで、高校を卒業して都会に出て行く、と女性の来歴が書いてあるんですけど、そこに収まらない何かがある。これが演劇性かっていうと、演劇性じゃないと思う。

僕らに意味の中断を促すような何かがこの写真にはある。若さとか不安とか、いろんなものがあるんですよ。言ったはなから全然違うようになっていくものに惹かれます。

「島を出る日、福江~長崎航路」(「見果てぬ海」p16-17掲載)

田川さんの写真にあらわれる「意味の中断を促す」何か、あるいは「意味の取れなさ」 。対談の終わり間際の松田さんの言葉は、聞き手を大いに刺激するものでもあった。

田川さんの、感情の表出や状況説明をしすぎない、抑制の効いた1枚、1枚。それらを前に、私たちは手探りしながら、その時とあとさきに思いをめぐらす。写真集に別冊で添えられた「撮影ノート」の被写体たちの声に耳を傾け、記録に目を通すことは、そのきっかけにも、助けにもなる。そうして、軸の異なる、複数の時間が流れる。私たちの見る時間と、個々の写真とその背後にある時間。大小の波にゆられるようにして、ぼんやりと見えたものが一瞬近づき、また遠ざかる。その時々で様相は違ってくる。

松田さんの「シーサイドタウン」もまた、視覚的にぱっとわかるようにはつくられていない。そこに何があって、何が欠落しているのか。淡々と口に出されるセリフは言葉としては平易でも、それは物語の筋でしかない。その言葉が発せられる身振りや間合い、空間における位置などを、観客自身が身体に取り込み、それらの背景や関係性を想像しつづけることで、舞台の上で起こっていることが立体的に見えてくる。そして、観客の個々が立ち上げた空間的なイメージが劇場空間で重なり、つらなる。

写真や演劇の中の人物や風景とやりとりするようにして、個々がそこに見えている以上のことを見いだすこと。ふたりの話から浮き彫りになってきたそれは、みる人によって、つねに変わり続けていくようでもある。まさに、多様に。

たやすく使われがちな「多様性」だが、あらためてその意味するところを体感できたように思えたのだ。