撮影:井上嘉和

チェロという楽器はとても不思議だ。一般的にはオーケストラの弦楽器パートの中低域を担う楽器として知られているが、一方で非常にエクスペリメンタルな音楽を創出する“ツール”というイメージもある。椅子に座り、両足の間に楽器を置いて演奏する姿は、まるで何かを“実験操作”しているかのよう。オーケストラの中においても、室内楽においても、メインの旋律楽器ではないのに、楽器を抱き込むように弦を弾いたり、ダイナミックに弓をしならせたりする様子はどの楽器よりも優雅でクリエイティヴに見える。実際に自身もチェロを弾いていたという宮沢賢治の童話『セロ弾きのゴーシュ』や、オードリー・ヘプバーンがチェロを学ぶ音大生という役で出演していた映画『昼下がりの情事』があまりにも印象深いということもあるだろうか。

近年の音楽の歴史においても、チェロという楽器は多様な可能性を発揮している。クラシック〜現代音楽とポピュラー音楽との接合点において、活躍するプレイヤーも少なくない。例えばジェーン・スカーパントニは、1980年代、ニューヨークを拠点に活動開始したアーティスト。一貫してアメリカの音楽シーンで活躍しているが、中でもジョン・ルーリーのラウンジ・リザーズ、ローリー・アンダーソン、そしてルー・リードといった先鋭的なアーティストの作品やライヴでエッジーな演奏を披露して話題を集めるようになった。また、自身が手がける映画『ジョーカー』のサントラがアカデミー賞作曲賞を受賞したアイスランド出身のヒドゥル・グドナドッティルも重要な人物。ビョーク以降の彼の地のポピュラー音楽の新たな担い手として注目された女性ユニット=ムームでの活動を経て、現在はチェロ奏者というポジション以上に広く映画音楽などのコンポーザーとして活躍している。この二人がどちらも女性というのは偶然かもしれないが、軽量・電気化されたエレクトリック・チェロを用いるのではなく、奏法や鳴らし方で創意工夫を凝らしていくことによって、音楽の枠組みそのものを広げ、表現者のインスピレーションとなっている点は見逃せない。

そんなチェロという楽器の可能性をさらに広げている音楽家が京都にいる。それが中川裕貴だ。京都が世界に誇る音楽家は今も多くこの地に活躍しているが、中でも中川はフィールドを超えた活動で様々な人脈にもリーチさせてきた。

1986年、三重県生まれ。同志社大学では理工学部に属し、チェロなどとは全く縁のない学生生活を送ってきたそんな中川は、今や現代音楽/アヴァンギャルド・ミュージック/現代アートの領域で大いに注目を集める存在だ。中川は、京都でも木屋町にある『UrBANGUILD』などの前衛的なイベントも多く開催するライヴ・ハウスでこれまでに様々なアーティストとセッションしてきている。ロック・バンド、クラブ・ミュージック、演劇関係、アート、ポスト・クラシカル……中川はどんな現場でもハブのようになってパフォーマンスや作品に刺激を注入してきた。そこに中川がいるだけで空気が変わることも多い。

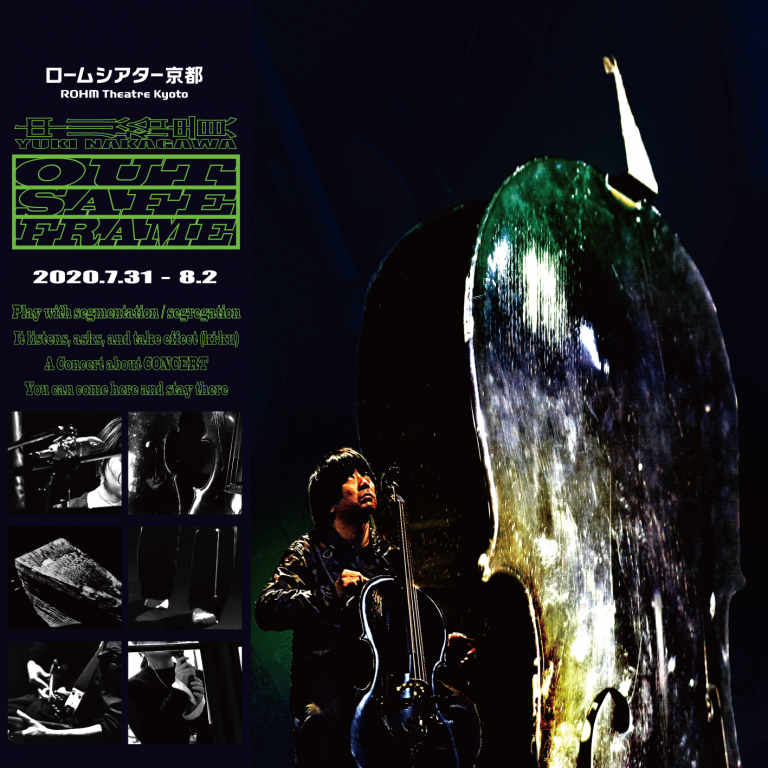

そんな中川の新作コンサートが、ロームシアター京都×京都芸術センター U35創造支援プログラム”KIPPU”の一環として行われた。タイトルは『アウト、セーフ、フレーム』。タイトルからも自由で柔軟な彼の指向性と、創作性を決して堅苦しく捉えないユーモア・センスが感じられる。

コロナウイルス感染症対策を講じているため、会場はソーシャル・ディスタンスをとり座席間隔もゆとりがある。だが、中川のパフォーマンスにはこうした一見居心地の悪そうな奇妙な“空間”が却って似合う。座っているだけに、まるでオーディエンスも演目に参加しているかのような錯覚に陥ってしまうほど、どこまでが舞台でどこからが客席かがわからない。そうこうしているうちに舞台はスタート。これまたどこからどこまでが演目なのかわからない、中川らしい試みだ。

この日は4部構成。1部は中川自らまだ幕(洛中洛外図の描かれた緞帳)の降りたままのステージに現れて独り語りを始めた。彼自身がかつて「音脈分凝(おんみゃくぶんぎょう)」という研究をしていたことがここでまず明かされる。だがそれは決して難解な研究成果の発表などではなく、まるで子供に絵本でも読み聞かせる朗読劇のような風合い。素朴な語り口で「パッカ、パッカ」などと音読していく。だが、それが耳に入ってきた時には、誰もが馬の足音であることを認識する。そうした聴取体験によるイマジネーションが中川の音楽家としての大きなテーマであり、この『アウト、セーフ、フレーム』の素地にあるということなのだろう。

この日の出演は中川のほかに、菊池有里子、横山祥子、出村弘美、穐月萌、武内もも(劇団速度)ら。劇団と言っても、寸劇のようなものはなく全員がこのパフォーマンスをプレイしているような、共同作業という見え方。幕があがると、そこにはピアノから扇風機まで様々なモノが雑然と置かれている。さながら作業場……いや、研究室のようだ。ちなみにサウンドデザインは同じく京都在住の荒木優光、チェロの自動演奏のプログラミングは白石晃一が担当したという。

中川の独り語りと併走するように出村弘美、穐月萌、武内もものマイクでの発話が(意図的に)外へと聞こえてくると、中川もステージでいよいよチェロを手にする。2部ではチェロ、ヴァイオリン、ピアノによるトリオでの演奏が行われたが、明白な曲をなぞるように披露するわけではなく、3人による緊張感ある音の交歓といったところ。即興のようにも聞こえるし、計算されているようにも聞こえる。その境目はハッキリとはわからない。各々が耳で判断して、そこから音が放つクリエイティヴィティを脳内で生成していくことで、描かれる事象、風景が見えてくるということなのかもしれない。演者たちが一方的にそれを“表現”するのではなく、オーディエンス/リスナーがそこに介在し、耳に入ってくる体験から“表現”されたものを想起するという能動性もそこに加わる。しかしながら、こうして聴取体験が音楽を作り上げ、音から連想される“何か”ができあがっていくということなのだろう。

さらに興味深かったのは、場面が変わり、3部において自動演奏装置が組み込まれた古く壊れたチェロに、そのチェロと中川自身が弾くもう一つのチェロとが連弾するかのように共振する場面だ。自動演奏できるよう改良された壊れたチェロは中川がかつて実際に使っていたもの。まるで過去の中川と現在の中川が共演しているかのように、音の振動と響きがシェアされる。しかも、自動演奏する古い壊れたチェロは天井から吊るされているため、床などを伝って響くのではなく(厳密には吊るしたピアノ線のようなものが触媒にはなるのだろうが)、あくまで空気の振動音。空間の中に漂う“過去の”中川の音と、しっかり地に足をつけて鳴らす“現在の”中川の音。まるで幽霊か亡霊と音で会話しているかのようにも思えた。

加えて、今回のパフォーマンスのもう一つのテーマでもあるのだろう、京都という町の持つ歴史にもアプローチしているのにも惹かれた。中川がホームグラウンドとするここ京都のかつての生活風景を描いた「洛中洛外図屏風」について言及すると、それまで集中して目と耳と体を預けていたマスク姿のオーディエンスたちの肩の力もふっと少し抜けていく。こうして中川自身の過去と現在が交錯する一方で、参加したメンバーたちや、ここに集まったオーディエンスたちが、小さな盆地の町である京都の枠組み=フレームの中で、その歴史の彼方に吸い込まれていくような錯覚にも陥ってしまった。ここは確かに京都ではある。だが、それはいったいいつなのか? 現在なのか? 100年前なのか? 1000年前なのか? あるいは未来のことなのか……?

4部構成とはいえ、明確な切れ目があるわけではなく、パフォーマンスは最後まで地続き。しかも、決して美しい、綺麗に整備整頓されたものではなく、むしろ、ステージにはある種の雑多なノイズもある。人がバタバタと歩く音、ちょっとした人の話し声、機材や道具がガタガタと揺れたりする音……。演者たちがスピーカーを乗せた台車を押して客席の通路を歩くような仕掛けもあって、さながら倉庫の中でアート・パフォーマンスを堪能しているような瞬間もあった。確かにここは京都なのに、もしかするとどこかのウェアハウスではないか?と。

風光明媚な歴史のある京都という枠組みに対し、一定の敬意を払いつつも、そこを仲間たちと共闘しながら崩していこうとする意欲も感じさせた今回の公演。だが、もちろん中川のアイデアに溢れた演奏があってこそ。彼はチェロにおけるクラシック音楽の教育を一切受けていない。独学で習得し、独自に奏法を編み出し、独創的に曲を作ってきた。その音楽家としての矜持がこうした立体的で自由な試みを可能にしたのだと思う。アウト、セーフ……と言いつつも、これはアウトでもセーフでもなく、もちろんフレームもない。

そして、公演を観終わって思ったのは、中川はチェロという楽器を本当に愛しているのだろうということだ。ジェーン・スカーパントニやヒドゥル・グドナドッティルといった世界規模で活躍する現代チェロ奏者の素晴らしい仕事から感じられるのも、彼女たちの楽器そのものへの愛着と思いだ。それに加え、中川には音を解体し、今一度、再定義していこうとする静かな野心もある。それは、きっと音楽をまだほとんど知らない子供たちやこれからの世代の意識を改革していくことになるかもしれない。