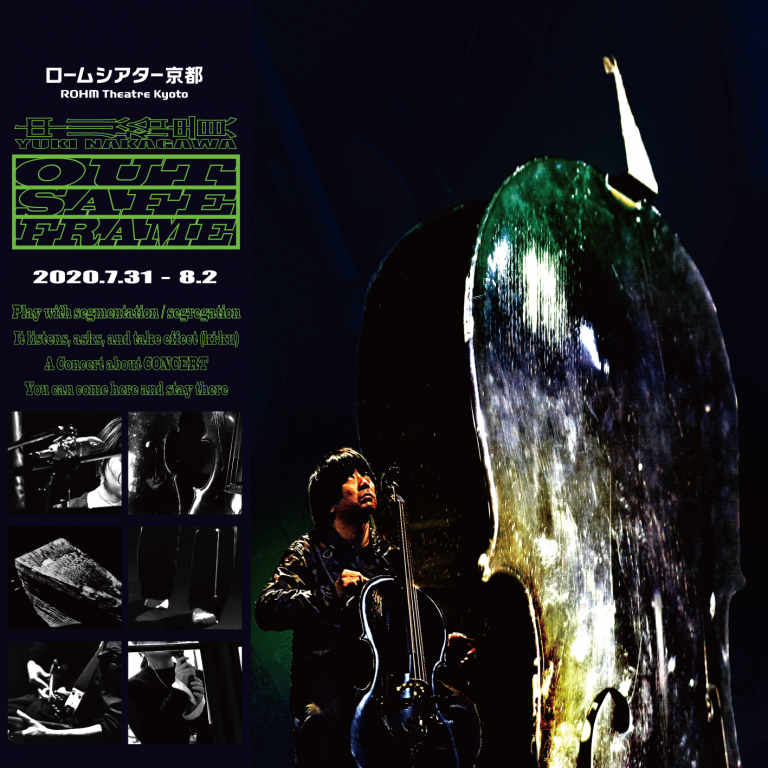

撮影:井上嘉和

中川裕貴の『アウト、セーフ、フレーム』と題されたパフォーマンスを体験した(2020年8月1日・ロームシアター京都 サウスホール)。敢えて「聴いた」「観た」と書かなかったのには「わけ」がある。どちらの要素も混じり合っていて、それらが「分かち難い」結びつきを持っていたからだ。

ロームシアター京都と京都芸術センターの「U35創造支援プログラム”KIPPU”」のもとで上演された作品。中川は1986年生まれの京都在住で、プロフィールには「演奏と演出をチェロ/電気/適当な録音を使用して行う」とある。

音との「直接的でない関係」というプログラムノートに書かれた中川の言葉が、彼の表現を読み解く鍵となるように感じた。「分別(segregation)」という、音楽にはあまり用いられない言葉を彼は使う。中川自身のトークが、舞台には「洛中洛外図」が描かれた絢爛豪華な緞帳が下ろされた中で始まった。「聴覚による音源分離」を意味する「音脈分凝(auditory stream segregation)」について、中川は京都市立芸術大学大学院在学中に研究していたという。「パッカパッカ」という馬の足音をあらわすオノマトペにとって、「ッ」の存在を聞き取ることができるかどうかが重要だ、という例が話された。中川の言葉は単なる作品の解説ではない。すでに作品の上演は始まっているのだ。俳優が日本語を逆再生した音を発している。そこからは音の連なりとして意味を成す言葉の存在は消え去っていた。こうした音に「ッ」の存在が遮られてしまえば、馬の足音は認識されないことになる。

〈1部:声/性I〉〈2部:私たちとさえいうことができない私についてIV〉〈3部:Blowwwise series with Automatic Play〉〈4部:声/性II featuring かっぽれ〉と作品は4つに分かれてはいるものの、全体が一連なりに表現される。幕が上がった向こうには、むき出しの舞台が設えてあった。いつもならバックステージになっていて見えるはずのない非常誘導灯が、煌々と光って浮かび上がる。扇風機があるかと思えば、大きな、そして舞台に置いてみれば小さく見えるモニターが点在する。下手からピアノ、チェロ、ヴァイオリンが、それぞれ距離をとって配された。2部に入ると、ピアノの音が単音で切れ切れに響く。それぞれの音を結びつけようと思えばできるのだが、そこからあまり意味は生まれない。言葉の逆再生と同じだ。そこにヴァイオリンのピッツィカートが重なり、チェロの打撃音が重なる。ピアノは菊池有里子、ヴァイオリンは横山祥子という「中川裕貴、バンド」のメンバーが居並ぶ。チェロを担うのは中川自身だ。団体名の「、」自体も集団に対しての距離を示していて、重なるだけで混じり合わない音が同時存在する中で、これらはノイズなのか楽音なのかという区別は不要だろう。

客席の通路に音を出しながら台車に乗ったスピーカーが運ばれてきて、そのことはより明確になった。2度目の登場時は、スピーカーから響く轟音によって、チェロで奏でられていた音がかき消されたほど。これは3部の、上方から吊り下げられた白石晃一監修によるチェロの自動演奏装置と、中川が奏でるチェロとのパーカッシブな二重奏の最中の出来事だった。自動演奏はもとより、中川の奏でるチェロともに、朗々と旋律を歌わせるこの楽器特有の奏法は排除されていて、叩き、擦り、ひっかいたサウンドが撒き散らされる。「壊れたチェロの自動演奏」と中川は書くが、吊り下げられたチェロは原形を留めないほどに、様々な器具が付けられている。それらが動いてチェロを打つ。最後に響いたのはこのチェロの下にさらに吊るされた小さな銅鑼の響きだった。

「物」の意味を剥ぎ取ることは、言葉の意味を剥ぎ取ることと共通性を持つ。そして音もまた同様。空気の中に消えていく銅鑼の響きの粒子を慈しみながら、音が持つ意味の不確実さに思いを馳せているうちに、人がハミングするような音と共に「壊れたチェロ」は再び上方へと昇っていった。ステージに置かれた3台の映像モニターには、今ここで行われている様子がライブで映し出されている。そこにPA用のスピーカーの映像が示された。ここでは映像も「分別」されるのだ。4部は再び「中川裕貴、バンド」の演奏。ピアノとヴァイオリンがペンタトニック(五音音階)を使った音型を奏でる中、中川のチェロがメロディや和音の隙間に入り込んだ。作品全体を通してのことだが、舞台で発せられる音に加えて、荒木優光のサウンドデザインによる音源の再生が行われている。事前にこのサウスホールという同じ場所で収録された音が、再びその音が生まれた空間に放たれることで、全く違った表情で響くから面白い。

「衝突を避ける」と中川は書くわけだが、唐突に思えて、決してそうではない。「距離」を意識して音楽を表現しようとする時に、これはごく自然な感覚だということを気付かされた。そうして「分別」されるからこそ「分かち難い」ものがあるのだ。「人」と「人」、「物」と「物」、「人」と「物」の関係性は、各々がたまたまのように思えて、すべてが関係づけられ、互いの絶妙なバランスのもとに成り立っている。今まさに、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、人と人の距離が議論されているが、今までの常識が崩れた状況の中で実施されたこの上演は、まさにこれまでにないものとなった。日程が変更された上に、会場も当初予定されていたノースホールからより空間の広いサウスホールへ変更になったわけだが、これが作品に与えた影響も多大であり、互いの距離が広く取られた客席という、以前の状況ではあり得なかった空間での上演も、コロナ禍がもたらしたのだ。ここで繰り広げられた出来事の一つ一つは、やはりそのすべてが「分かち難い」。