撮影:中谷利明

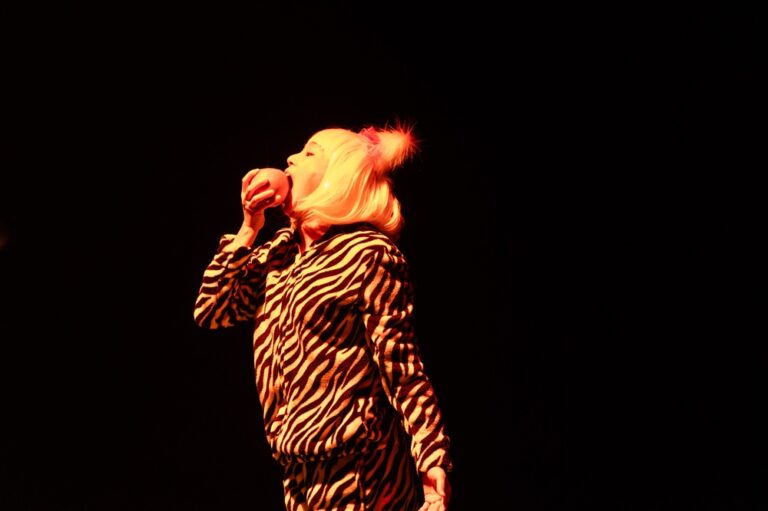

幕が開くと、リボンのついた白い猫耳を身に着けた女性「ねこ」が現れ、舞台上のリンゴを一口かじり、私たちに「ハロー」と呼びかけ、自分は「さそり座」の女の子と語りだす。『キティ』というタイトルからすでに明らかだが、観客はあるキャラクターの顔を思い浮かべるだろう。文房具やハンカチなどのグッズが私たちの子供のころから身近にあふれているあの「キティ」ちゃんだ。でも、キャラクターであるキティちゃんにはプロフィール設定こそあっても自らの語るべき物語は持っていないだろう、と一瞬浮かんだ疑問はねこの語りが進むにつれ解消する。この作品では、東アジアの女性たちの異なりつつも似通った生の在り方が、世の中のあらゆる商品に浸透するキャラクター「キティ」を媒介にして描かれるのだ。

ねこの物語は決して幸せなものではない。子供時代のねこが語る父親は強権的な人物で、気に入らないことがあれば母親を暴力的に犯す。大人になって働きだした会社ではAVの撮影に巻き込まれ、ねこは「私たちはみんなAVのエキストラ」なのだと諦めたように語る。やがてホストのロマンに入れあげるようになり、彼に貢ぐ金を稼ぐために体を売る。父親の死後、母親はアップルパイ屋を繁盛させるが、彼女は労働力を搾取し、父親の暴力性を踏襲するかのように肉を食べるようになる。

肉食が暴力性の比喩となっており、ねこの父親は大豆ミートを食事に出されただけで激昂するほどだ。一方で暴力的な人々を成敗するのも肉であり、子供のねこが父親へのプレゼントとして草食動物の肉から作り上げた「肉ニンゲン」は、父親、ロマン、肉を食べた母親をみな殺してしまう。そして、ねこの愛猫のチャーミーが死体の肉を食べるのだ。

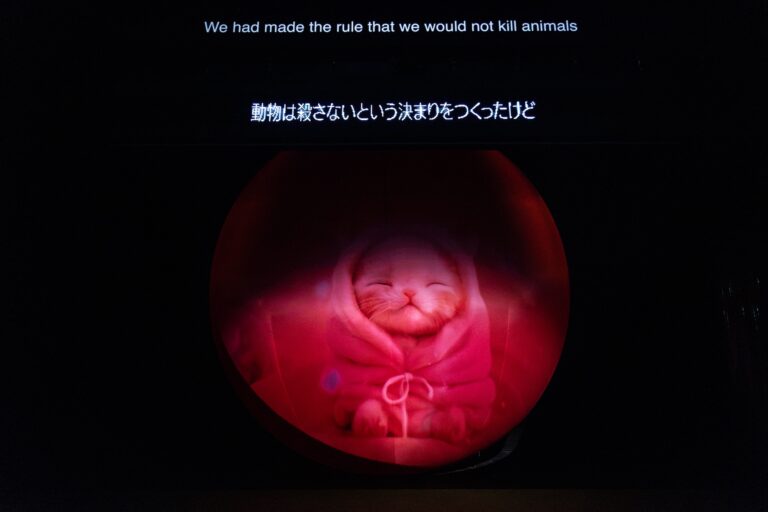

やがて肉ニンゲンは山にこもって草を食べどんどんと肥大していく。ねこは地球ほどに大きくなった肉ニンゲンをアップル星と名付け、新たなユートピアとして移住を決める。地球での過ちを繰り返さないようねこたちが決めたルールは、菜食主義、動物を殺さないこと、そして生殖目的でしか交尾をしないことだ。

人々は生まれた子供をみんなで育て平和に暮らしたが、やがて肉食の欲が抑えきれなくなってくる。彼女たちは互いの肉を食べあって混ざり合い、ついには生殖の必要もなく分裂して増殖するようになる。長い時間が経ち、自らの祖先に興味を持った人々は再び地球へ赴くも、宇宙船は爆発し、粉々になったねこたちの肉片が地球上のあらゆる商品に寄生していく。

撮影:中谷利明

SF的なユートピアを想像する後半の展開が際立つが、その想像力の基盤となるねこたちの半生は何か特別な物語というわけではない。父親による家庭内暴力も、AVの撮影に巻き込まれることも、ホストに入れあげ経済的に困窮し性産業で働くことも、日本では珍しくない問題で、韓国や香港で似た状況があることも想像に難くない。こうした家父長制や資本主義に根差す暴力の問題を、エコロジカルな思想を共有する女性たちのコミュニティの創造と結び付けるアップル星の世界は、エコ・フェミニズム的なユートピアと言っても良いだろう。

エコ・フェミニズムでは、女性と自然がともに戦争や資本主義、生殖工学といった家父長制的社会の技術に支配されていると考え、養育やケアの価値を基盤とするオルタナティヴ文化によって「地球を破壊している男性の文化」に対抗する(メアリー・メラー『境界線を破る!―エコ・フェミ社会主義に向かって―』、68頁)。暴力的な男たちを殺し、肉食や性的搾取を否定し、新たな惑星で共同体を作り上げるというねこたちの物語は、エコ・フェミニズムの理念と綺麗に重なっている。エコ・フェミニズム自体は1970年代に生まれたものだが、おそらく市原は韓国の性産業のリサーチやクリエーションの過程でこのようなビジョンにたどり着いたのだろう。

では、このユートピアの実現でねこたちの物語が完結したと言えるだろうか。私は、あくまで「生殖」を強調する彼女たちの理想の性のあり方に、本作や過去の市原作品で描かれてきた、猥雑で暴力的でありながらもどこか魅力的に描かれる逸脱した性とのずれをどうしても感じてしまう。

作中で描かれるようなAVやホストクラブ、性風俗といった性産業の現場では、女性が搾取、抑圧されるケースが圧倒的に多く、「生殖目的以外」のセックスをそのまま地球に置いていくことが一定の解決となることは理解できる。また、アニメーションで描かれるアップル星の様子からは人々が乱交を楽しんでいることがうかがえ、セックスは平等の権利であるとも語られることから、ねこたちが性の楽しみまで捨てたわけではないこともわかる。それでも、性的関係を「生殖」に限定するある種の潔癖さにはどこか「再生産」という目的がよぎる。お互いの肉を切って差し出すというカニバリズムを通じたコミュニティを作る可能性があるなら、生殖にとらわれないセックスもその手段になり得たのではないだろうか。

とはいえ、アップル星の存在とは無関係に地球の文明も続いているようであり、分裂し増殖するアップル星の人々が当初の理想の通りに暮らしているのかももはやよくわからない。彼女たちの一部が地球に戻りあらゆる商品に寄生するという結末は、資本主義経済のハッキングというよりはその追認のようにも思われ、ねこたちが舞台に現れ公演グッズを宣伝するというエピローグにはユートピアが完成しないまま地球に戻ってきた彼女たちのある種のしたたかさも見える。

物語上はユートピアの未完ともとれる結末である。だが、本作の日本、韓国、香港のパフォーマーのコラボレーションによる上演は、テーマ性とは異なる角度から抵抗の可能性を示している。戯曲自体は個々が融合し一体化していく方向にユートピアの可能性を見出すものだが、上演においてはむしろパフォーマー間の差異が際立ち、それが良い意味で戯曲の提示する理想を裏切るものになっていた。

物語はねこという一つのキャラクターを軸に展開するが、この物語は一人の女性の半生と見ることもできるし、国や地域も超えた女性たちの抑圧の経験の集合のようにも捉えられる。ねこの年齢に沿って演じるパフォーマーも変わり、その身体性には明確に差異がある。

撮影:中谷利明

また、エピローグを除いて、ねこたちの台詞はAIの合成音声によって発話されるのだが、 パフォーマーの変化に応じて台詞の言語も変わっていく。それぞれのパートでは、初めはパフォーマーの母語と思しき言語が用いられているが、物語が展開するにつれて一文の台詞に日本語、韓国語、広東語の三か国語が入り混じるようになる。当然、日本語話者である私は字幕を頼りに言葉を理解するのだが、台詞の中に断片的に日本語が聞こえると、まるで外国語が聞き取れたかのような独特の聴取体験がある。

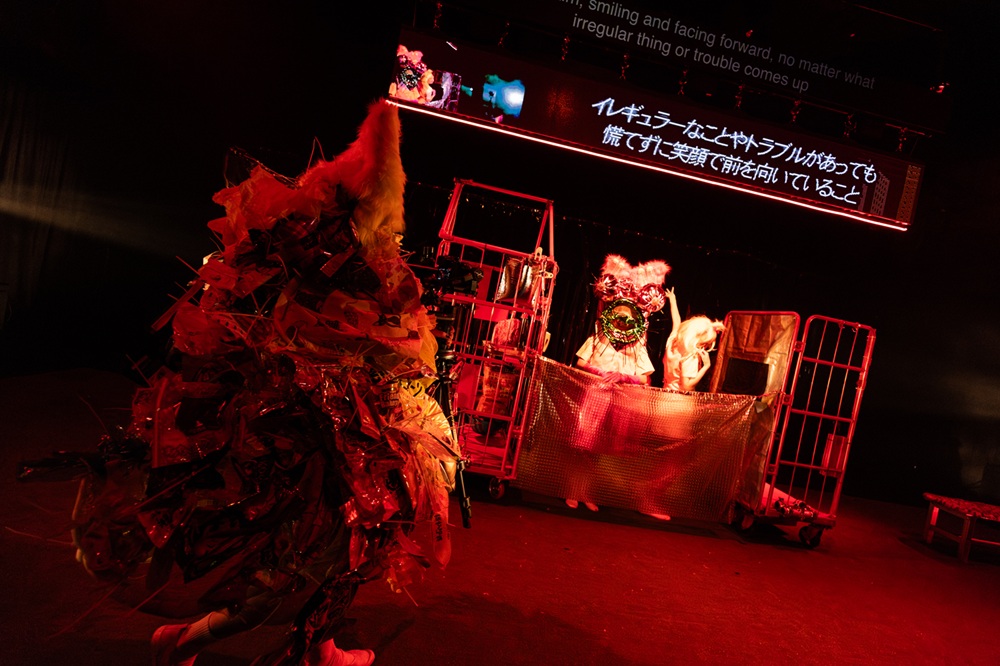

その一方で、ねこを取り巻く登場人物が被るいびつな着ぐるみの衣装や、アジアの屋台でよく見る金属製の台車やテーブル、パチモン感あふれるアニメやゲームのキャラクターをビビッドな明かりで表示する電光掲示板など、東アジアのカルチャーの寄せ集めのような舞台美術が、「kawaii」の感性によってまとめ上げられている。

グローバル資本主義のもとキャラクターが氾濫する消費社会の中で、女性たちが分裂増殖していくような進化を描く戯曲に抵抗を示すかのように、異なる国・地域のパフォーマーによるコラボレーションによってどうしても混ざり合えない言葉や身体が舞台上に現れる。この戯曲と上演のある種のずれは、現代の東アジアの文脈で女性の性の問題を考える可能性を提示している。

撮影:中谷利明