撮影:中谷利明

『キティ』の後ろにあるもの

肉食系、草食系という言葉がある。そこでは、性的な積極性と肉を食べることが明らかに結びついている。そんなことを頭に浮かべた。というのも、パンフレットに掲載された熊倉敬聡の「戯曲『キティ』をめぐる覚書」が、キャロル・アダムズのフェミニズム/ベジタリアニズム研究に言及していたからだ。赤い光に照らされ、キャッチーなジングルが「にゃんにゃん♪」と流れる劇場で開演を待つ。客席に座る人々が、陳列された肉にすら思えてくる。もっとも、生きている人はだれも肉ではありえないのだけれど。

市原佐都子/Qの作品は、これまでも、フェミニズムの観点を多分に含んでいた。とはいえ、イデオロギーを強く打ち出すというよりは、ある種の過剰さと飛躍によって、観客の思考をかき乱し、打撃を与えるような手つきに特徴がある。『キティ』の構想は、シンパク・ジニョンの『性売買のブラックホール』を読み、韓国で性売買についてリサーチをした体験から固まっていったという¹。この作品は、かなり入念なリサーチを経て作り上げられている。

『キティ』には、少なくとも四つの糸が見出せそうだ。キャロル・アダムズの『肉食という性の政治学』、ハン・ガンの『菜食主義者』、シンパク・ジニョンの『性売買のブラックホール』、そして市原自身の取材の経験。入念に編まれた思考が、この作品の強烈なビジュアルの背後にはある。本稿では、ごく一部ではあるが、その思考を辿ってみたい。

物語の展開

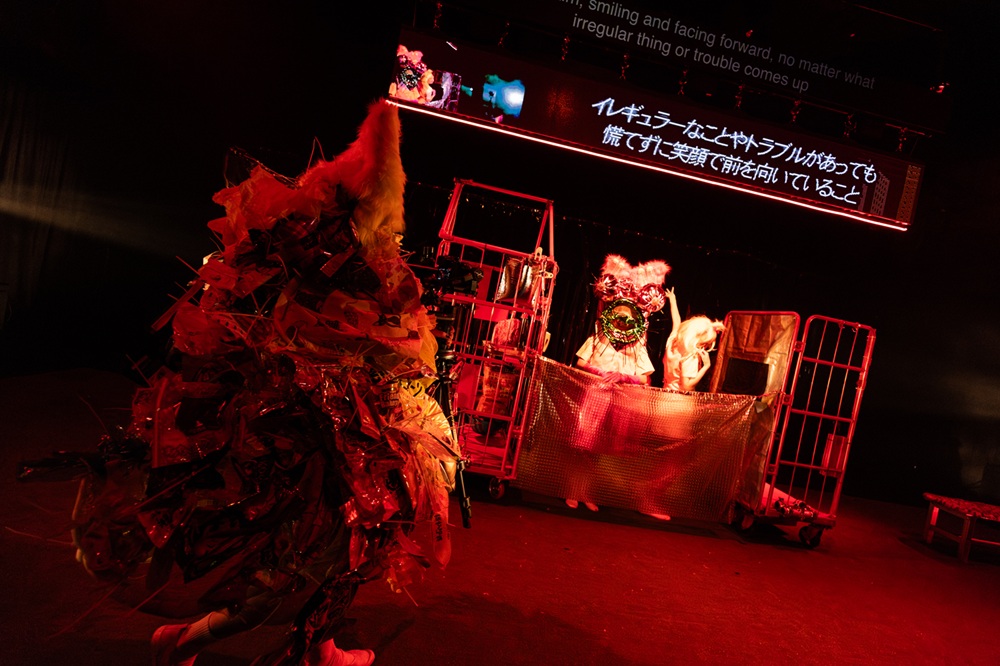

まずは大まかな構成を見ていこう。登場人物はみんな猫人間で、演者は被り物をしている。主人公の「ねこ」を代わるがわる演じるのは、香港人、韓国人、日本人の三人の役者だ。さらに、演者はセリフをほとんど自分で喋らず、その代わりに、三つの言語(広東語、韓国語、日本語)が入り混じった機械音声が流れる。市原が参照している『性売買のブラックホール』でシンパクは、日本の植民地支配に言及しながら、「現在の韓国の性売買の規模と形態を決定づけた原因は、まぎれもなく日本にある」²と述べている。もちろん香港は、日本以前にイギリスの植民地支配も受けている。だから香港と韓国の状況を同一視することはできない。とはいえ「ねこ」における三つの地域の結びつきは、日本による植民地支配と、それに伴う性産業の展開を想起させる。

まず、第一場では、「ねこ」の家庭が描かれる。肉を好むパパと、アップルパイを焼くのが上手なママだ。「ねこ」の家では、パパが権力を持っている。ある日パパは、ママの作った肉料理(だと思っていたもの)が、実のところ大豆ミートだったと気がつく。激怒したパパは、その場でママに性的暴行を加える。信じがたい行為だが、肉食を発端とした暴力は現実にも存在する。例えば、女性用シェルターを運営していたエリン・ピゼイは、次のような証言を記録している。「一月前、彼は私に熱湯を浴びせたのです。[……]すべては私が夕食にじゃがいもと野菜のパイを与えたことからなのです。新鮮な肉のでなく」³。なんとかパパの機嫌を取ろうと、ママと「ねこ」は世界一の肉料理を作る。出来あがったのは、動き出す「肉ニンゲン」だ。しかし、肉ニンゲンは食べられまいと抵抗し、ついにはパパを刺し殺す。肉塊を組み合わせて作られた肉ニンゲンは、屠殺場から得た肉を身体の一部としていたフランケンシュタインの怪物を彷彿とさせる。「フランケンシュタインの被造物は堕落の世界へ「誕生」した」⁴のである。

撮影:中谷利明

第二場では、「ねこ」が性売買に巻き込まれる。「ねこ」は受付嬢の仕事を得る。しかしオフィスに訪れると、始まったのはAVの撮影だった。いつの間にか、AVのエキストラにされていたのだ。戸惑いながらも、「ねこ」は否応なくAVの世界に巻き込まれていく。音声が流れる。「最近世界ではこのようなことが多発しています 知らない間にAVの世界に私たちは参加しています」⁵。さまざまな職業や制服をフェチ化して、性的に消費する世界(つまり、わたしたちの現実世界)だ。

仕事終わりの「ねこ」は、ホストの「ロマン」に出会い、その世界にのめり込む。ロマンに使うお金を稼ごうと、性売買を始めた。性売買も、ポルノと同じように至る所に存在する。『性売買のブラックホール』の文言が頭のなかで響く。「マッサージのついでに性売買、お茶のついでに性売買、入浴のついでに性売買、オンラインゲームのついでに性売買、散髪のついでに性売買、宿泊施設で性売買」⁶。現実世界は、性売買にまみれている。

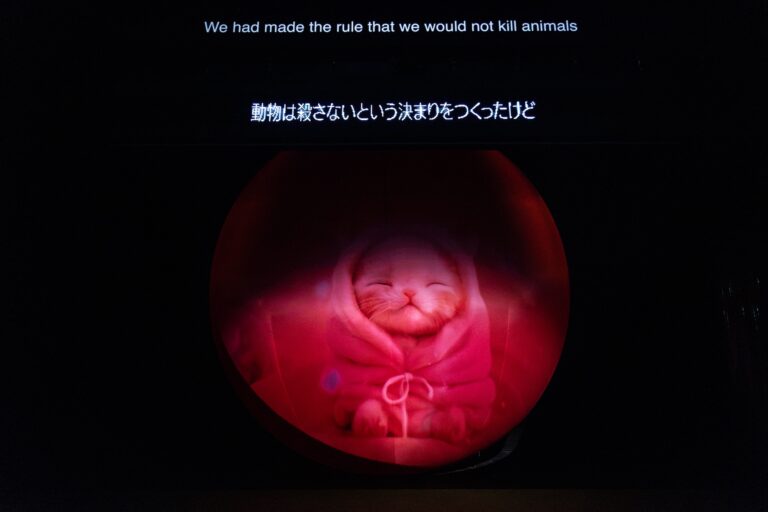

こうして「ねこ」とロマンの関係は、客とホストのそれに落ち着いたようにみえた。ところが、ロマンは、ネットに投稿した動画——ハムスターが繁殖し、共食いしている動画——をきっかけにSNSで炎上する。助けを求めるロマンを「ねこ」が冷たくあしらうと、ロマンは無理心中を図る。駆けつけた肉ニンゲンがロマンを刺殺し、「ねこ」を救う。

ここまでの筋書きは、わたしたちが現実に見聞きする状況を主に下敷きにしていた。しかし第三場で、事態はSF的な展開を見せる。その発端は、やはり肉ニンゲンだ。パパが死んだ後、アップルパイ屋を営んで大金持ちになったママは、肉を食べるようになっていた。『肉食という性の政治学』のアダムズも言うように、「上流階級の男性の食事と女性の食事は、上流階級の女性の食事と労働者階級の女性の食事よりもずっと似通ってくる」⁷というわけだ。ママの肉食を目撃した肉ニンゲンは、ママを殺して、地下鉄で山に向かう。そこで草を食べた肉人間は、大きく膨らんで、星になる。バルーンを使用することで、肉ニンゲンが本当に丸く膨らんでいく演出は圧巻だ。「ねこ」は、その星——アップル星と名付けられる——に他の人たちと移住し、三つのルールを設ける。菜食主義、不殺生、生殖目的以外での性交の禁止である。

だが、アップル星にも、どうしても肉を食べたい人たちが現れてしまう。肉食だけは手放せなかったのだ。アップル星の移住者たちは、どのようにしてこの問題を解決するのか。それは、食べ合いだ。互いに差し出した肉を食べることで、どんな生物も殺さず、平等に肉を食べるのである。しかも、そうしてお互いを食べあっていると、肉体が混ざり合い、生殖器がなくなり、人々はついにアメーバのような生物に進化する。こうして移住者たちは地球での生き方と完全に決別した。

撮影:中谷利明

X年後、ひとりの若いアメーバが、地球を見にいこうと古いロケットに乗り込む。ところが地球を目前にしてロケットが爆発する。アメーバはこう語る。「私は世界中の隅々のあらゆるものに寄生して真っ黒な目で全部見ているわ」⁸。アメーバは、地球上の商品に寄生して生き延びたのだ。サンダルのキティ、カーテンのキティ、バラバラ死体が詰められたキティ⁹……。最後に、「ねこ」を演じた三人の役者が同時に登場し、観客にグッズを宣伝して終演を迎える。ロビーでわたしたちを待っていたのは、アクリルキーホルダーの見本だった。

肉の分配と階級制度

ここまで、『キティ』の物語を追ってきた。この作品で、一番の飛躍が見られるのは、第三場でのアップル星への移住からの展開だ。ここに注目してみよう。なぜ、ユートピアであるはずのアップル星で、人々はお互いを食べ合うのだろうか。

アダムズは、『肉食という性の政治学』のなかで、肉の分配と階級制度との連関について、こんなふうに述べている。「第一は、肉の供給に限界があれば白人がまず取得し、第二に、肉が豊富であれば誰もが食べるということである。[……]肉という蛋白質の階級制度は、人種、階級、性の階級制度を強化するのである」¹⁰。さらに、こうも記している。「肉が豊富な状況では、肉についての性役割の憶説はあからさまには表に出ない」¹¹。こうした記述から見てとれるのは、肉食が、肉の分配を通じて社会的な階級制度を強化することだ。優位な属性の人々に、褒賞のように肉が授けられるわけである。ところが、アップル星で行われる食べ合いは、こうした不均衡な分配とは無縁だ。というのも、アップル星の住人たちは、お互いに差し出した肉の分しか受け取らないからである。誰かが、他の人よりも多く肉を獲得することはない。人々は、つねに平等に肉を食べる。だから、アップル星での肉食は、他の階級制度の強化に加担することなしに行われている。それはいわば、換骨奪胎された肉食である。

分配という観点から肉食を考えると、終演直前のグッズ宣伝への流れも捉えやすくなる。なぜなら、資本主義と社会主義/共産主義との対立は、まさに物資の分配の仕方にあるからだ。この点で、肉食による階級制度の強化は、ダイレクトに経済体制のあり方に繋がっている。分配の格差のなかで、肉食は嬉々として権威化を助ける。平等な分配というユートピア(もちろん、これは現実には社会主義国家でも実現されなかった)に住んでいたアメーバの「ねこ」は、地球に還ってくることで、ふたたび資本主義と露骨な格差のなかに舞い戻ってきた。そこでは、人間もまた商品となることを免れない。市原は、インタビューのなかでこう語っている。「通りがかった店の性売買の行為をする部屋の隙間が少し空いていて、そこを覗いてみたら白い猫のキャラクターのカーテンがあった」¹²のだと。「ねこ」の顔は、性売買——人間が商品になる場所——にまで入り込んでいる。

わたしたち観客は、アップル星のユートピアを一度目にしたあと、「ねこ」たちのグッズ宣伝を通して物語の外へと引き戻される。三人の「ねこ」は、きゃっきゃと笑いながら、不均衡な分配と性売買の蔓延する現実をわたしたちに突きつけていた。

撮影:中谷利明