撮影:中谷利明

事実は小説よりも奇なりという諺があるが、最近、小説や演劇においてもドキュメンタリーのようなリサーチを基にした作品が増えているようだ。何がリアルで、何がフェイクか区別がつきづらい社会状況が影響しているのかもしれない。『キティ』もまた、虚構と現実が混じり合った演劇である。

虚構性と没入

『キティ』における虚構性というと御伽噺のような物語が第一に挙げられる。主人公の「ねこ」が家庭の中で肉食について違和感を覚えたり、社会での行き過ぎた資本主義や性産業に巻き込まれたりしながらも、地球を飛び出しユートピアであるアップル星に向かう。その後、アップル星では「ねこ」が増え続け、やがて地球に興味を抱く「ねこ」が出てくる。「ねこ」たちは宇宙船で地球に向かう途中で爆発してしまい、粉々になってしまった断片が地球のあらゆる商品に寄生する。それが題名のキャラクターの起源になっているという物語だ。

もっとも『キティ』は全面的な想像による創作ではなく、実際のリサーチを基盤として構築されている。市原は作品構想の出発点として、シンパク・ジニョンによる『性売買のブラックホール』を挙げており、それを通じて韓国における女性運動の実態を知ったという[1]。加えて、市原は著者シンパク本人や性売買問題に取り組むアクティビストたちに直接会うため、韓国を訪れて現地でのリサーチも行っている。このような実践的調査を経ているからこそ、作中で「ねこ」が抱く違和感には現実的な厚みが備わっているように感じられる。物語としては突飛に思える展開であっても、主人公の感情や視点にリアリティが宿っているため、観客はその世界に共感し、自らの問題として引き寄せることができる。虚構でありながらも、現実に対する鋭敏なまなざしを備えていることが、観客の没入を可能にしている。

一般に演劇はその虚構性を隠すことで、観客の没入感を高めてきた。例えば、現実のように話し、本物らしい衣装や空間を用いることで、リアリティを演出する。そこではセリフの言い間違いといった失敗によって観客の集中が妨げられることは、演劇の文法として許容されにくい。虚構を現実らしく見せること。それが演劇の基本的な構造であろう。

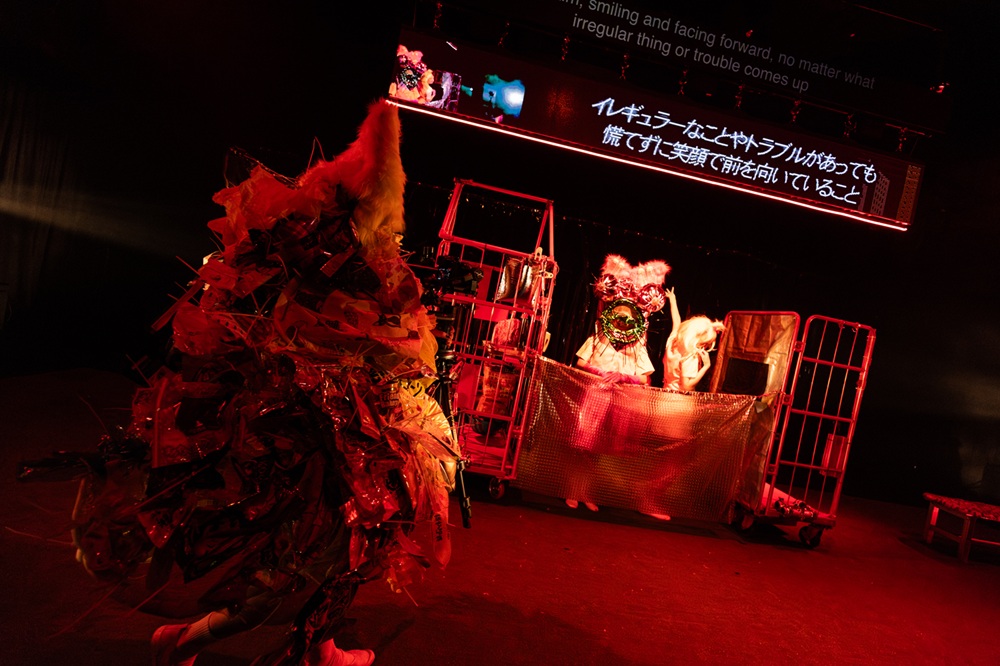

だが、『キティ』の場合はこれとは異なるアプローチが取られている。本作には演出面でいくつかの特異な特徴が見られる。「ねこ」役は日本、韓国、香港の三人の女優によって交代で演じられ、彼女たちは舞台上でほとんど肉声を発しない。観客はスピーカーから流れる台詞の音声を聞きつつ、スクリーンに映し出される字幕を読む。その音声は日本語、韓国語、広東語が混ざり合い、録音された声は機械的に加工されたような響きを持っている。

撮影:中谷利明

これらの演出はむしろ作品の虚構性を際立たせているように思われる。その結果として、観客には独特の没入感がもたらされる。俳優が肉声で演じるのではなく、音声を通して台詞が再生される。肉声には臨場感がある一方で、発話の失敗、微妙な崩れが観客の集中を冷ます可能性もある。対照的に、音声と字幕という視聴覚情報の組み合わせは、一定の距離を保ちながら物語を追うことを観客に強いる。その結果、「ねこ」という存在に過度に感情移入することなく、むしろ他者として冷静に見つめる視点が促される。

さらに、耳からの情報が単調に抑えられている点も注目に値する。舞台上では猫の鳴き声をモチーフにした耳につくキッチュなBGMが繰り返し流れ、変化に乏しい音環境が意図的に構築されている。また、すべての台詞が音声として流れるわけではなく、観客はスクリーン上のテキストを自ら読まなければならない。こうした演出によって、聴覚や視覚といった観客の身体的な感覚、さらには「読む」という行為が絶えず喚起され、作品への没入のあり方そのものが巧みに調整されている。

虚構と現実の撹乱

『キティ』における社会への違和感や現実へのまなざしは、観客の共感や切実さによって支えられている。だが本作は観客を過度に物語へ没入させることを拒んでいるようにも見える。その上で虚構と現実の境界を曖昧にして撹乱する。『キティ』は観客の感覚を揺さぶる仕掛けを随所に織り込んでいる。

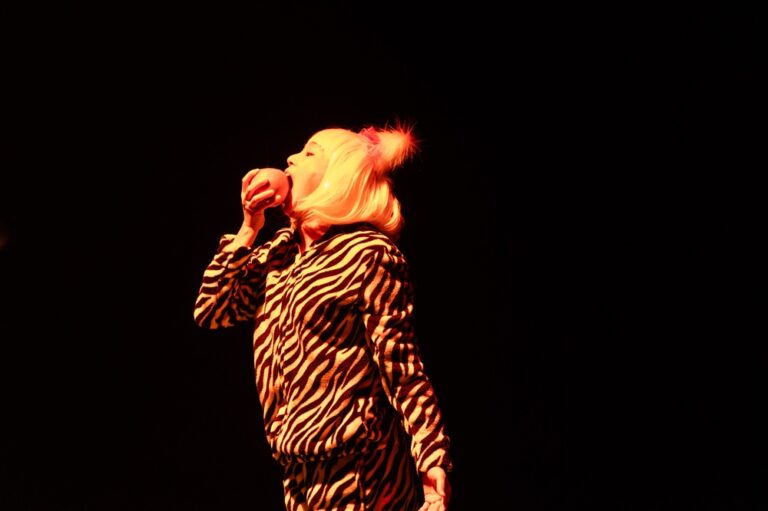

まず特徴的なのは、「食べる」という行為の演出である。物語の第一場では主人公「ねこ」とその両親による食卓の場面が中心に描かれる。「ねこ」は肉を食べることに疑念を抱いているが、父親は無理やり食べさせようとする。この場面では、実際に俳優が食べ物を咀嚼する所作が舞台上で丁寧に演じられる。肉声による発話がなく、台詞が音声で流されるため観客の注意は自然と俳優の所作に集中する。日常的でありながら異様な「食べる」という行為が浮き彫りになる。この身体表現は「ねこ」の肉食への違和感を観客にも共有させ、物語の中の出来事が観客自身の現実と重なって感じられるようにする。

撮影:中谷利明

映像演出も重要な役割を果たしている。二場では「ねこ」が家庭の外で性産業に巻き込まれていく二つのエピソードが描かれる。それぞれの場面では異なった映像の用い方で虚構と現実を撹乱する。

その一つは、「ねこ」が受付の事務職に就くために出向いた先で、ララという人物に出会い、知らぬ間にエキストラとしてAVの撮影現場に立ち会わされてしまう場面だ。ここでは舞台上で実際にカメラが回され、その映像がリアルタイムでスクリーンに投影される。舞台上の出来事が同時に映像化されることによって、観客は一度、劇空間から引き離される感覚を味わう。さらに、いま目の前で起きていることが虚構なのか現実なのか判然とせず、観客の感覚は揺さぶられる。没入感をあえて弱めるこの演出は、虚構と現実の境界を曖昧にし、その不安定さを観客に意識させる。

もう一つは「ねこ」がホストのロマンにのめり込み、やがて風俗で働くようになる場面だ。そこでホスト自身がPR活動として動画サイトにアップロードしたとされる映像が提示される。動画内でロマンは自身のファンに語りかけながら大量のハムスターを紹介し、語りは次第に暴力的な性表現を含むユーモアへと変化していく。この映像は演劇空間に「現実のインターネット」が侵入するような感覚を観客にもたらす。虚構としての「ねこ」の世界と動画の現実的な質感が交錯することで、現実と虚構の境界は曖昧になり、観客はその狭間に立たされる。

さらに象徴的なのは、AV男優を巡る物語であろう。第三場で「ねこ」はララとともに再びAVの世界に巻き込まれる。ここでも「ねこ」は気づかぬうちに性的に消費される社会の中に入れられており、そこから抜け出す手立てが見つからない。ララと男優の死が描かれたあと、「ねこ」は自分が巻き込まれている世界がAVという虚構の中ではなく、現実そのものなのではないかと考え始める。だがさらに深く思考することで、再び虚構と現実が交錯し、その境界自体が揺らぎ始める。観客もまたその曖昧さの中に引き込まれ、現実と虚構の線引きを問い直すことを促される。

撮影:中谷利明

『キティ』は、虚構と現実が幾重にも折り重なる構造をもった作品である。それは物語の本筋だけでなく、劇中劇のように機能する映像演出や「食べる」という身体の所作においても一貫している。まるでフラクタル構造のように、虚構が虚構を呼び、現実との境界を浸食していく。そうした多層的な構成と、それを支える演出の数々が、本作独自の没入感を生み出しているのではないか。

物語の終盤、「ねこ」がキャラクターとして現実の商品の中に寄生していることが明かされた後の場面。これまで交代で「ねこ」を演じた三人が初めて同時に舞台上に登場する。彼女たちは肉声で語りはじめる。肉ニンゲンなどのキーホルダーがロビーで購入できると。ここで観客は気づかされるだろう、キティの虚構世界はどうやら私たちの現実に入り込んでいたのだと。