左から:白石晃一、濱哲史、古舘健、細井美裕 撮影:堺俊輔

ロームシアター京都の「レパートリーの創造」第7弾として制作中の高谷史郎『Tangent』。高谷は、ダムタイプでの初期の活動から、一貫して様々な人々とかかわりあいながら創作を続けてきました。

「誰と一緒につくるか」。インタビュー内でもでてきたこの言葉は、人と人とのネットワークのなかで実験と検証をくりかえしながらつくられていく今作にも重なります。今まさに創作過程にある『Tangent』について、今作のプロジェクトメンバーで座談会を開催し、キーワードから、創作過程、メンバー同士のあり方まで語り合いました。

登壇者:(50音順)

白石晃一、濱哲史、古舘健、細井美裕

聞き手・構成:島貫泰介(美術ライター/編集者)

(座談会実施:2024年1月8日、ロームシアター京都)

境界、移行、ヒトがいなくなった未来

―昨日までロームシアター京都のノースホールでのクリエーション期間だったそうですが、進捗はいかかでしょうか?

白石 ついに方向性、シーンのかたちが見えてきた感じがしますね。

古舘 高谷さんのクリエーションの特徴として、かなり最後の方まで完成形を決めきらないところがあるんですよ。それはダムタイプでもやってきた方法論で。「リミナルスペース」や「アントロポセン」といった抽象的なアイデアやキーワードが最初にあって、そこからタイトルになった『Tangent』も次第に浮かび上がってきたのだと思います。

―「リミナルスペース」は建築用語で廊下、階段、ロビーといった別の場所に移動させるための場所……何かと何かを分けたり、繋いだりする境界や移行の空間性を意味する言葉ですね。また「アントロポセン(人新世)」は、人類の文化や経済活動が地球の地質学的な変化に強い影響を与えていると考える地質年代の新しい概念ですね。

古舘 そういった時代や概念を経ての、人がいなくなった未来の世界像であるとか……。『Tangent』も言葉の意味としては、「接線」、円で接している線、が本来の意味で、境界のイメージがありますよね。そういう要素が高谷さんの中でピンと来ているのではないかと我々は理解してます。

昨年の3月、6月、8月にそれぞれまとまった期間を確保してクリエーションを進めてきましたが、ノースホールやサウスホールという大きな空間を実験場みたいに使って、場合によっては一つのことだけを検証してきました。

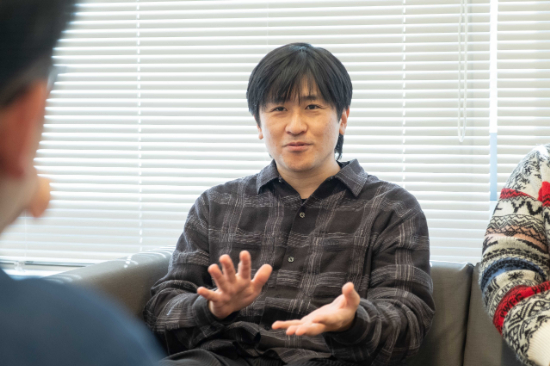

古舘健 撮影:堺俊輔

―演劇やダンスの稽古とも違って、機材のテストや実験のために劇場空間を使うのが、美術作家である高谷さんらしいですね。

古舘 プログラム上でのシミュレーションで「こんなものかな?」と想定していても、広い空間で実際に見てわかることは多いですからね。

白石 高谷さんが「ライトを動かしてみたい」と言ったら、ムービングライトの機構を持ち込んで、古舘くんに書いてもらったプログラムでテストしてみたり。

細井 チームのなかで決まっていた各人の役割が、ようやく繋がってきた感じがする。

環境(装置)の一部としてのヒト

古舘 高谷さんはこれまでも『明るい部屋』(2008年)や『ST/LL』(2018年)などの舞台作品をつくってきましたけど、今回はちょっとタイプが違うものになると思います。これまではダムタイプにも参加していたパフォーマーが複数人出演してきましたけど、今回舞台上に立つのは(細井)美裕ちゃんだけ。それも「出演者」とはちょっと違う感じがする。

細井 最初に(高谷)史郎さんから連絡が来たときは「2日ぐらいスタンドインで来てほしい」みたいな感じだったから、自分としては日雇いのバイトぐらいのつもりでした。史郎さんの感じは知っていたから、現場で何を言われてもいいようにスーツケースには機材をいっぱい入れてきたけれど、結局何も使わなかった(笑)。

でもいろいろ考えましたよ。自分はパフォーマーではないし、「レパートリーの創造」という劇場のレパートリー作品をつくるという枠組みのなかで、特定の個人に依存するものになったら再現・再演が難しいのでは……とか。

白石 実際、ハードウェアの検証がずっと続いていたからね。でも、それだけだとシーンが展開しないって話がラリーさん(照明の吉本有輝子)からあったんです。人を空間に立たせないとわからないことが多い、じゃあ美裕ちゃんを呼ぼうと。最終的な人選は高谷さんだけど、僕らも「呼びたい呼びたい!」となって。

細井 私としてはパフォーマーとしての役割を期待されるのであれば自分ではない人を呼ぶべきだという意見で、それはみんな同意だったと思う。ただ、作品のなかで「人類=ヒト」を代表するわけではないにせよ、作品の時間軸のなかで、ヒトのサンプルとして「いる」のであれば理解できる気がして。

古舘 半分インスタレーション、半分舞台作品という方向性のなかで、装置の一部としてヒトがいるという捉え方。だから匿名的なサンプルという表現は的確だと思う。一方で、舞台上に誰かいることで成り立つものもあるので、そのバランスを探ってきましたね。

細井美裕 撮影:堺俊輔

アートとエンジニアリングの中間地点で共通言語をみつけていく

―白石さんと細井さんはクリエーションのメンバーとして高谷さんに関わるのは、これが初めてですよね。

白石 初めてです。

古舘 白石さんはおもしろ担当として呼ばれました(笑)。

白石 ちょっと急にプレッシャーが増したな(笑)。作業してると必ず機材を爆発させたりとか?

細井 「あーあ、あいつまた爆発させてるよ!」って(笑)。

―みなさんなかよしですね(笑)。

古舘 そこ、重要な要素なんですよ。

白石 おもしろだけじゃないといいな(笑)。これまで高谷さんがやってきたハードウェアの設計、古舘くんが担当してきたプログラミングの基礎部分を主に担当してます。高谷さんにいろいろ話を聞きながら基礎設計をばーっと書いて、そこにまた高谷さんがものすごい量の赤ペンを入れて戻すので、またCADをつくり直したり。僕らはみんな自分たちでも作品をつくっているので、アートとエンジニアリングの中間地点あたりを彷徨いながら何かやってます。

白石晃一 撮影:堺俊輔

細井 私の場合は2021年に開催された「隅田川怒涛」というプロジェクトのマネジメントスタッフとして関わったのが最初です。高谷さんと坂本龍一さんの共同作品である《water state 1》を出品していて、隅田川の源流である秩父まで一緒に石を拾いに行ったりしてました。高谷さんからは「音の作品もやってる若者」くらいの認識だったんじゃないかと思います。私が作品をつくるときも古舘さんや濱さんに近い人たちにエンジニアリングをお願いしているので、作家としては遠い存在だけど、隣町にいる知り合いの家族……というイメージ?

今回はエンジニアでもパフォーマーでもない一風変わったポジションなので、みんなが手を動かす代わりに口を動かす係かも。史郎さんから投げかけられた提案やイメージに対して、具体的になりすぎないかたちで返答する。そうやって、それぞれが持っている空間の感じ、広さとか手触りを擦り合わせていくというか。

白石 共通言語を見つけるのは時間かかるよね。

細井 そうね。でもけっこう楽しい。自分の作品だったらこのシーンは没にするかなっていうところも、他のメンバーは面白がってくれて採用になるのが新鮮。「みんなとやってよかった!」って思ってる。私はいつか解散するのが恐ろしくて、基本的に自分一人で作品をつくっているから。

古舘 そうなんだ(笑)。高谷さんは出来上がった部分は基本カットしない傾向がある。これまでのパフォーマンスでは、出来たものは何かしらのかたちで作品に組み込まれている。

メディエーターとしての高谷さん

―濱さんと古舘さんは、これまでにも高谷さんとのクリエーションに参加していますね。

濱 僕はプログラム全般ですね。サウンド寄りですが、映像もつくったりしています。コンピュータを使った何かならお役に立てるかなと。でも高谷さんのソロ名義のパフォーマンスに関わるのはこれが初めてです。

古舘 濱くんが最初に関わったのは中谷芙二子さんと共作した《CLOUD FOREST》(2010年)ですよね。実は音は、僕と、今回の企画でもデザイナーとして関わっている南琢也さんとでつくっていて。

濱哲史 撮影:堺俊輔

―ダムタイプとしてヴェネチア・ビエンナーレで発表した《2022》(2022年)にもみなさん参加していますね。

古舘 僕はどっちかというと映像やハードウェア寄りなんですけど、自分で音楽もつくっているんですよ。《2022》のリミックスというかライブバージョンをやったときには、映像のテクニカルを僕が、音のテクニカルは濱くんが担当したんですけど、じつはソースである音は僕がつくっていて、映像は濱くんがつくってるっていう。

―お互いに交換し合って?

古舘 クロスしてるんです。他のスタッフには理解不能な関係性(笑)。

濱 そこが楽しいんです。 僕はサウンド出身だから、 映像をつくるときは無責任なアマチュアでいられるんです。 素人って怖いもの知らずに言えることってあるじゃないですか。どれだけ難しいことかも知らずに「ぬるいな。僕ならもっと面白い映像つくれるのに」 とか簡単に思っちゃう(笑)。でも実際にそうやって専門性を抜くことで、自由に発想して作れるものもあると思うんです。それでもし僕が失敗しても、隣に高谷さんや古舘さんがいるからカバーしてくれるだろうと、本当に無責任に甘えながらやっています。

古舘 それはダムタイプや高谷さんのクリエーションに繋がることでもあると思う。

僕はメンバーのなかでいちばん高谷さんと関係が長くて、今回は映像やハードウェアの制御を担当しています。年数的にエンジニアリングの取りまとめ的な感じにもなりそうだけど、そうではなくて。

濱 高谷さんの制作に接してよく思うのが 「誰と一緒につくるか」 で作品ができる、いつもそこに賭けていらっしゃるんじゃないかということです。ダムタイプでのクリエーションもそうですし、今回のソロ作品もそこは変わらないと思います。なので、今回初めて白石さんや細井さんと協働してみたら何ができるんだろうというところで、僕も楽しみです。

古舘 高谷さんの作品って、そこまで自分の主張が強くない。ダムタイプからやってきたように、集まったメンバーで何ができるかってことをずっと試みている。

ずいぶん前にアーティストトークで高谷さんに質問したんですよ。「インスタレーションは関わる人数が少ないから、高谷さんが主体になって自分の美学が凝縮されたものをつくることができる。じゃあ、なんでパフォーマンスをつくるんですか?」って。大勢が関わるプロジェクトでは、自分の美学を突き通そうとしても突き通せない状況ってのが出てくる。そういうややこしいものをなぜ続けてるんだろうと思ったんです。その質問に対して、高谷さんはインスタレーションもパフォーマンスも同じところがあって、集まったコラボレーターのなかでどういう作品ができるのかに興味があると答えたんですよ。いつも聞き役、メディエーターとして、高谷さんは振舞っているんです。

―ダムタイプでも、高谷さんや池田亮司さんの造形的な美学を感じるので、それは意外に感じます。

古舘 中谷さんや坂本さんとのコラボレーションに関しても、結果的に出来上がったもののなかに高谷さんの美学が貫かれています。でも制作過程においては、高谷さんは相手の聞き役に徹して、どういうことをやりたいかをすごく聞き出すんです。主体性のなさが主体性、みたいなところが高谷さんにはあると思っています。それが作家性になっている。

―それが作品の精度を高めることにも寄与していく?

古舘 精度以前に、コラボレーター同士でノリが合うかどうかでしょうか。

細井 それは重要!

濱 以前、 古橋悌二さんが書かれた文章で「誰かと何かを一緒にするには、その人が信頼できるかどうかが重要だ」という旨のことをどこかで読んだ覚えがあります。ちょっと記憶が曖昧ですが。才能や出来栄えより信頼できるかどうか。何だってそうだと僕も思います。

![高谷史郎ロングインタビュー[前編]](https://rohmtheatrekyoto.jp/wp-content/uploads/20220309_J_takataniinterview_2.Camera-Lucida.jpg)

![高谷史郎ロングインタビュー[後編]](https://rohmtheatrekyoto.jp/wp-content/uploads/20220309_J_takataniinterview_12.topograph_ShiroTakatani-scaled.jpg)