異分野のアーティストやクリエイターとコラボレーションすることによって、京都市交響楽団の新たな魅力を発信する、ロームシアター京都のシリーズ「シアターオーケストラ・コンサート」。2022年度は演出家の白井晃を迎え、オーケストラそのものを主役にした世界が展開します。世界に暗い影を落としているパンデミックや戦争と地続きの日常を生きるアーティストの今を、このコンサートを通してどう描くのか? 白井さんの思いとヴィジョンをうかがいました。

――白井さんは過去に演劇とダンスと音楽が融合するような作品を幾つも創作されていますが、今回は演劇やダンスはナシで、オーケストラと向き合われます。

僕にとってオーケストラの皆さんと仕事をする機会は限られていますし、かつて音楽家になりたいという願望があったからかオーケストラの皆さんは強いリスペクトの対象です。だからこそ今回は音楽家の方々の姿そのものをフィーチャーしたいと考えた次第です。

「Oblivion」とタイトルに込めたのは、この3年間で起きた新型ウイルスにまつわる諸々の出来事を忘却の中に押し込めたくないという思いです。我々は辛さを忘れなければ前に進めない側面もありますが、自分たちの足場を無くしてしまったあの苦しみは忘れるべからず、という気持ちがすごくあって。それを音楽家の皆さんの演奏を通して提示できないかと考えています。コロナがピークに達している時、僕は、劇場文化は本当になくなるのかもしれない、もしくは、大きく変容していくのかもしれないと思いました。そして今、劇場文化は少し落ち込んで地盤沈下を起こしている。それを再生しなければいけないという意地のようなものが僕にはあって、そのためのエネルギーをもらえるような公演にできたらと思っています。

「Oblivion(オブリビオン)~失われた時間と音楽、そして新たな始まりのために」メインビジュアル

――その“意地”の根底には、劇場芸術が再生されるべき芸術である、という思いがあるわけですよね?

もちろんです。だからこそ、劇場でお客様と表現者が一緒の場にいることの意味合いというものをもう一度、示したいと考えました。舞台の俳優にしろ音楽家にしろスタッフにしろ、この3年間で諦めて現場から離れていってしまった方々も多く見てきたので、そのことに対する悔しさもあります。コロナ禍になってできなくなったことというのは、全く同じようには二度と再現できないんですよね。これは今回の公演の背景にある私的な思いですが、パンデミックが起きて突然中断した公演で再会しようと約束していた俳優の皆さんとそれっきりになってしまったり、自分のKAAT神奈川芸術劇場の芸術監督最後の仕事として作曲家の一柳慧先生の作品を準備していたオペラがやはりコロナでできなくなって、2年後、3年後に万全の形でやろうと言ってくださっていた先生が先日お亡くなりになったため願いが叶わなくなってしまったり。僕たちは劇場で公演を打つという日常が当たり前だと思っていましたが、当たり前ではなかった。だからこそ、今表現できることは、時期を逃さず大切にしっかりやっていかなきゃいけないんだということを、自分に対する戒めとして持っています。ですから今回も、まずは演奏機会を失った曲と演奏家の皆さんの気持ちを演奏会の中に込めて、舞台芸術とは何なのかをみなさんと共有しておきたいんです。

――今回演奏される7曲は、白井さんと指揮者の園田隆一郎さんのアイデアをもとに、京都市交響楽団(以下、京響)と相談して選ばれたそうですが、特に白井さんの思い入れが強い曲を教えて下さい。

京響では35年ぶりというベートーヴェンの大フーガは、今回どうしても演奏していただきたい、それも通常の弦楽四重奏曲としてではなくもう少し大きめの編成の弦楽合奏バージョンをと、お願いしました。ベートーヴェンの最晩年に作られた曲で、僕の勝手な思いですが、彼が聴覚を失っていくことへの葛藤も表れている気がするので、我々がかつてない経験の中で感じたあの葛藤に重ねていただけたら嬉しいです。

プロコフィエフの「ロメオとジュリエット」については、自分自身も好きな曲ですし、ロシアのウクライナ侵攻が起きたことも意識しました。元々は同じソ連邦にいた国同士が血で血を洗う争いをしていることの痛みもありますし、我々にしてもこの3年間で、例えば社会の中に押し隠していたヘイト問題が一気に吹き出てしまった。その苦い思いをモンタギュー家とキャピュレット家の諍いに重ねて表していただければと思っています。

それから、初めに演奏するJ.シュトラウスⅡ世の「美しく青きドナウ」は、普墺戦争で意気消沈するオーストリア人を励ます意味合いで作られたと聞いた時にこの曲だと思いましたし、私たちを元気づけるものになったら、と。さらに、個人的な思いとして、美しく青きドナウと美しく青き鴨川が僕の中ではシンクロしまして。学生時代、鴨川の近くに住んでいたこともあり、変わらないその流れを見ていると、時間の持つ壮大さを感じます。

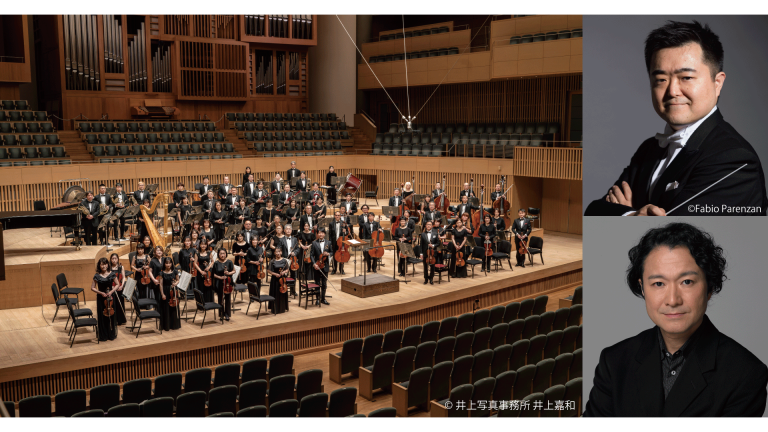

左から京都市交響楽団、園田隆一郎(上)、白井晃(下)

――ハイドン作曲の「告別」は演奏者がどんどん減っていく曲ですが、コロナと掛けているのでしょうか?

はい。きっと皆さん、意味はよくわかっていただけるんじゃないかと思います。ちょっとしたユーモアと共に演出したいですね。そこから最後はラヴェルのボレロで再生に向けて興隆する。シンプルな流れではありますが、言葉がない分、何より音楽で伝わればと願っています。

――先ほど記憶の話が出ましたが、白井さんの過去の作品『Lost Memory Theatre』も『メモリー・オブ・ゼロ』も記憶がテーマでしたね。改めて、舞台芸術と記憶に対する思いとは?

舞台芸術は消えていくからこそ今を記憶せよという装置になっていると思っています。極論で言えば僕は、実際に何をしたかということよりも自分の頭の中に残っていく記憶が、その人をその人たらしめていると考えているので、演劇は人を人たらしめる記憶と密接に繋がっていなければいけないと思うのです。今回の企画は、二つ返事でお引き受けしたのですが、それは自分が演劇と出会ったのが京都だったからというのはあります。自分と演劇の原点でもある場所で、京響と一緒に仕事をするならぜひやらせていただきたいと考えました。映像を、京都を拠点とする宮永亮さんにお願いした理由もそこにあります。宮永さんの作品には、京都の生活や風景を盛り込んだものがたくさんありますので。

――そうしますと、この3年間を忘れてはいけないという意味での記憶、白井さん含め作品の送り手それぞれの記憶、そしてそれらが重なって出来上がった舞台から観客が持ち帰るという意味での記憶が、今回のコンサートにはありますね。

そうですね。そして何より今回の演奏会に来てくださった観客の皆さんの記憶とシンクロしていただけたら一番嬉しいです。皆さんそれぞれが持っている記憶や演奏会で奏でている音楽家の皆さんの記憶でロームシアター京都の空間が埋まって、もし目に見ることができるなら空間全体が記憶の花で満開になるといいなと想像しています。