木ノ下裕一(左)、田茂井廣道(右)

「芸能が生まれる場所」をテーマに、木ノ下歌舞伎主宰の木ノ下裕一氏が案内人を務め、2021年度からロームシアター京都で毎年開催してきた【伝統芸能入門講座〜芸能の在る処〜】。4年目となる2024年度は新たな試みとして、劇場を飛び出して「能の舞台となった土地をめぐるバスツアー」をメインプログラムに据えて実施された。3回シリーズで構成され、初回は「学ぶ編(講義)」、2回目は「旅する編(バスツアー)」、3回目は「考える編(旅の振り返り)」というラインナップに。

本レポートでは、2025年3月8日(土)にロームシアター京都 3階パークプラザで開催されたバスツアーの予習講義「学ぶ編」のテキストアーカイブを掲載する。ゲストに迎えたのは、能楽シテ方観世流能楽師 田茂井廣道氏。予てより親交の深い木ノ下氏との対談を通して、京都と滋賀を舞台にした能作品3本にスポットを当て、「それぞれの土地が芸能の中でどう描かれてきたのか?」「土地の風土と物語が与え合う影響」について、主人公たちへの愛情もたっぷりに語り尽くされた。また、田茂井氏によって土地にゆかりあるシーンの謡も披露され、物語への没入感が一層高まるひとときも。さらに貴重な能装束や能面も紹介され、「総合芸術としての能」の一面にふれられる機会にもなった。今回、作品解説のパートは編集を加えた上で、ほぼノーカットでお届けする。かなり濃密なアーカイブとなったが、能の豊かな物語性を存分に堪能し、ご自身で舞台ゆかりの地を旅するヒントにしていただければ幸いです。

まずは「能のいろは」を知る。能の成り立ち、唯一無二の特徴とは?

田茂井廣道氏より能『高砂(たかさご)』待謡の謡が披露された

講座の冒頭、田茂井廣道氏より能『高砂(たかさご)』待謡の謡が披露され、能の世界(という大海原)へ旅する気分がぐんと高まった「学ぶ編」。まずは田茂井氏と木ノ下氏のお二人によって、能とはそもそもどんな芸能なのか、その大まかな特徴や魅力が紹介された。(この日『高砂』が謡われた理由は、講座中盤に明かされた)。

能が大成したのは今から約600年前の室町時代のこと。田茂井氏によれば、能とは伝統的な日本の「劇」で、足利義満の庇護の下で花開いて以来、一度も途絶えることなく続いてきた芸能である。室町期の成立といっても、そのルーツとされる芸能は奈良から鎌倉時代にかけて数多存在しており、さまざまな芸能を“いいとこどり”して編み上げ、発展させてきたという。能を大成した立役者となったのは、観阿弥(1333-1384)と世阿弥(1363-1443)の親子。田茂井氏は息子の世阿弥でさえ、演劇史を代表する劇作家シェイクスピア(1564-1616)より200年早く生まれていると指摘し、演劇としての能の先駆性にも言及した。

能の大きな特徴として、①優れた台本が残されていること、②装束・面(能面)・扇子などの小道具の芸術性が高いこと、③音楽劇の要素が強いこと(西洋のオペラやミュージカルと比較されることも多い)を挙げた田茂井氏。また、能が今日まで受け継がれてきた背景に、江戸時代に幕府の「式楽(公儀の儀式に用いられる芸能)」となったことで武家社会の後ろ盾を得た影響があると語った。

木ノ下氏から田茂井氏へ投げかけられたのは、「足利義満が観ていた時代の能は、一般の庶民も鑑賞できたのだろうか?」という問い。「捉え方としてはその逆で、元は庶民の芸能・余興であった能を義満が中央へ引き上げ、芸術に昇華させたと考えるのがよいでしょう」と田茂井氏。例えるなら、四条通で演奏していた路上ミュージシャンが首相に見染められ、翌日に国会議事堂で演奏するようなもの(!)。現在の私たちが知る「高尚な芸術」としての能は江戸時代に醸成されたイメージで、原初の室町期の能はどうやらより雑多で、庶民的な芸能であったらしい。

「京都で発展した“都市型芸能”である点も、能を理解する上での大事なポイントになるでしょう」と木ノ下氏。能は文化的素養の高い京都で発展したため、ほとんどの作品で和歌や漢詩、故事、文学などが引用されている。ここに小難しさを感じる人も多いだろうが、ひとつの作品にタイムカプセルのごとくさまざまな時代の文芸作品が織り込まれていると思えば、なんと豊かで贅沢なことか。また、作品舞台の多くが京都を中心とした上方圏であるため、関西地域に暮らす私たちは、舞台となった土地へふらっと気軽に旅ができる楽しみもある。まさに本年度の企画が生まれた理由だが、「舞台を観て、作品が生まれた土地を訪ねて。その後でもう一度舞台を観るのもいい。リアルとバーチャルを自由に行き来できるハイブリッドさが、京都で能を鑑賞する醍醐味」とお二人。この日の講座を通して、作品舞台を訪ねる楽しさを見つけてほしいと語った。

物語の舞台を深掘りする① 能『安宅(あたか)』でたどる、義経一行の都落ち逃亡ルート

続いて、翌週に開催されるバスツアーでめぐるスポットの予習として「京都・滋賀の土地にまつわる演目」3作品が紹介された。お二人が最初に取り上げたのは能『安宅』。歌舞伎『勧進帳』の元になった有名な作品で、源義経の生涯や伝説を題材にした「義経物(判官物とも)」の代表的作品である。田茂井氏によれば、能のレパートリーにも義経物が多く、おそらく最多登場人物ではないかとのこと。タイトルの「安宅(あたか)」は石川県小松市にある地名。平家討伐に大功績を挙げながら兄・頼朝と不仲となった源義経は、弁慶ら腹心の家臣と共に山伏の一行に変装して都落ちをする。本作はその道中の物語である。ハイライトは言わずもがな、逃亡中に「安宅の関」で関守・富樫に疑われた際、弁慶が偽りの勧進帳(寄進集めのための趣意書)を即興で読み上げて難を逃れるシーンだ。しかし今回お二人が着目したのは、住み慣れた都を離れ、安宅に着くまでの道中を描く「道行(みちゆき)」*。実在する土地が次々と登場する道行の魅力、義経一行の逃亡ルートの謎についてたっぷりと語られた。

余談だが『義経記』によれば、義経が壇ノ浦の合戦で平家を破ったのは1185年(元暦2)の3月のこと。その後まもなく頼朝の不興を買った義経は、同年11月に最初の都落ちをする(吉野を舞台にした文楽・歌舞伎『義経千本桜』はこの時の物語)。その後、比叡山などを転々とし再び都に戻るも、1187(文治3)2月に奥州の藤原秀衡を頼るべく二度目の都落ちをする。『安宅』はこの逃避行の逸話である。

*道行:ある目的地にいく道中の光景や旅情などを、掛け詞・縁語などを用いて述べる韻文体の文章。軍記物語・謡曲・浄瑠璃などにみられる。(出典:小学館「デジタル大辞泉」)

『安宅』(道行部分)

時しも頃ハ如月の。時しも頃ハ如月の。如月の十日の夜 月の都を立ち出でゝ。これやこの。行くも帰るも別れてハ。行くも帰るも別れてハ。知るも知らぬも。逢坂の山隠す。霞ぞ春ハ怨めしき 霞ぞ春ハ怨めしき

波路遥かに行く舟の。波路遥かに行く舟の。海津の浦に着きにけり。東雲早く明け行けば浅茅色づく有乳山

気比の海。宮居久しき神垣や。松の木芽山。なほ行く前に見えたるハ。杣山人の板取。河瀬の水の麻生津や。末ハ三国の湊なる。芦の篠原 波寄せて。なびく嵐の烈しきハ。花の安宅に着きにけり 花の安宅に着きにけり

(出典:観世流謡曲百番集)

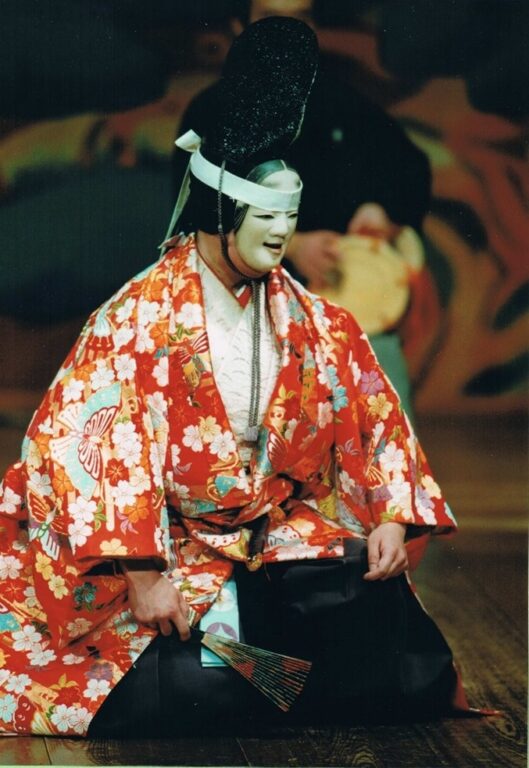

『安宅』 撮影:金の星渡辺写真場

義経はどこを通って都落ちした? 想像力で歴史を補完する「物語の逞しさ」

木ノ下:本日は田茂井先生のお謡で『安宅』の道行を鑑賞いただきますが、その前に簡単な作品解説を二人でしていきたいと思います。

田茂井:実は講座の冒頭で謡わせていただいたのも、能『高砂』の待謡*という道行でした。道行はA地点からB地点への移動を描きますが、ただの行程のみならず、移動する人の想いや心象風景も描かれているのが魅力。観客の方々にも旅する気分をなんとなく味わっていただけるのではないでしょうか。『高砂』の道行では、兵庫の高砂の浜から大阪の住吉大社に海路で向かいますが、地名に加えて潮や波、泡という言葉も出てきて、舟旅の情景をいっそう盛り上げます。昔は結婚披露宴でよく謡われたパートで、夫婦の新たな船出を祝い、「住み良いところへ行ってね」という願いが込められてきました。

*待謡: 能で後シテなどの登場を待つ間に、ワキがうたう謡

『高砂』(待謡)

高砂や。この浦舟に帆を上げて。この浦舟に帆を上げて。

月もろともに出汐の。波の淡路の島影や。遠く鳴尾の沖過ぎて

はや住之江に着きにけり。はや住之江に着きにけり。

木ノ下:高砂市から大阪の住吉へ。瀬戸内海を突っ切ってもかなりの距離で、私たちが快速に乗っても2時間以上かかることでしょう。それを謡では1分半ほどに時間を凝縮して展開しているのがいいですよね(笑)。「道行」と一言でいってもいろいろありまして、『高砂』のように海路でびゅっと行く目的遂行型もあれば、ゆっくり景色を見ながら進む場合もあります。同じ行程でも、明るい話か暗い話かで描かれる風景が異なる点も面白いところです。『安宅』はネガティブな都落ちの旅ですが、僕はとても好きなんですよね。

田茂井:私は能の舞台を旅するのが大好きで、小松市の安宅の関を訪ねたことがあります。現地に石像も立っているのですが、残念ながら能ではなくて歌舞伎バージョンです……。さらにそこから少し北上すると、「安宅の関を越えた後、弁慶が泣いて謝った」という伝承地(弁慶謝罪之地)もあります。能美市根上町、野球の松井秀喜さんのご出身地がある辺りです。

木ノ下:実際に旅をすると、想像していた景色と随分違うことに気づかされますね。「安宅の関」は山深い場所と思いきや、ひらけた海岸沿いにあります。

田茂井:謡の詞章にも「安宅の湊」と出てきます。そのすぐ横に「安宅住吉神社」があるので、住吉つながりということで、今日は最初に『高砂』を謡わせていただきました。(*注: 住吉大神は海の神)

木ノ下:なるほど、そうでしたか! 安宅住吉神社では安宅の関にちなんだ「難関突破のお守り」を授与されていて、受験シーズンは人気だとか。ちなみに皆さんの夢を壊すかもしれませんが、「義経一行が安宅を通った」かどうかはどんなに記録を調べても分かりません。平泉に落ち延びたのは分かっているけれど、北陸道(ほくろくどう)を通ったかは誰にも分からない。

田茂井:そもそも弁慶が実在したかどうかも分からないですし(笑)。とはいえ、頼朝のいる鎌倉や東海道を避けるでしょうから、北陸を抜けたというのはさもありなんです。

木ノ下:史実は不明であるにも関わらず、京都から安宅に向かう至る所に史跡がたくさんあるのが面白いですよね。一番驚いたのは琵琶湖の北端、高島市海津に「義経の隠れ岩」があること。『安宅』にも舟で海津に着いたとありますが、誰がここに義経が隠れていたのを見てたんや!という(笑)。つまりは、どれも昔の人たちの豊かな想像力が生み出した架空の古蹟なんですよね。「義経は奥州まで、どこを通ってどう逃げたのか?」を当時の状況から推測し、それが物語となり、能となって現在にまで語り継がれてきた。そのおかげで今を生きる私たちが能の道行を聴けば、義経の行程や彼が見たであろう(かもしれない)景色を追体験できるわけです。

木ノ下裕一

田茂井:ちなみに続きの行程を紹介すると、海津から敦賀へ入ります。「有乳山(あらちやま)」は敦賀南部の山で、「気比の海」は敦賀の海辺。気比神宮でも有名です。その後は石川県の山々を越えて安宅の関へ。サンダーバードや新幹線もびっくりの速さです。

謡の音に誘われ、「自分だけの風景」が眼前に立ち上がる

木ノ下:今、田茂井先生のお謡で『安宅』の道行を聴かせていただきましたが、大変味わい深いですね。

田茂井:逃避行なので少し暗い空気がありますね。ハレの場で謡われる『高砂』の道行とはまるで違い、「山を隠す」「霞が恨めしい」など、明るい気分では出てこない詞章が続きます。

木ノ下:詞章にある「逢坂(おうさか)の山」は都(山城国)と近江国の国境で、かつては関所がありました。ここから都との別れを惜しみたいのに、霞がかかってよく見えないという……切ないですね。小倉百人一首で有名な蝉丸の和歌「これやこの 行くも帰るも別れては 知るも知らぬも逢坂の関」を引いていますが、古歌通りに「関」と言わずに「山」と言うのがいい。安宅の関の話だから関と言えばいいのに、あえて言わない。しかもその山は霞で見えないという。既定路線をあえて外していくのが能のお茶目な遊び心だと思います。

田茂井:本当に(笑)。いいところでちょっとスカすのが能の詞章なんです。能『羽衣』でも、有名な和歌を引いているのに、語尾だけ少し変えている。「乙女の姿しばしとどめむ」と言うべきところを、「乙女の姿しばし留まりて」と微妙にずらされるので、かえって興味を惹かれてしまいます。

能『安宅』道行より。シテ弁慶を演じるのは田茂井廣道氏。(撮影:金の星渡辺写真場)

木ノ下:道行の場面の舞台演出も独特です。既にドラマがはじまっているのに、義経ら一行は二列に並んで微動だにしません。

田茂井:ここは謡の聞かせどころ。昔の人々はこのパートを楽しみにしていたので、あえて舞台上の動きを制限したのではないでしょうか。能には「居グセ」といって、シテがじっと動かずに座っている場面がありますがこれも同様です。現代人からしたら退屈極まりないでしょうが、昔の人からすれば「謡を聴きたいから、余計なことはしてくれるな!」という感じだったのでしょう。

木ノ下:あらためてじっくり謡を聴くと、音のなかにさまざまな情報が含まれているのが分かります。言葉だけでなく、リズムやテンポも大いに情景を語りますね。琵琶湖で舟に乗るまでは比較的ゆっくり進む。僕はこれを、まだ都に未練があって後ろ髪を引かれるように感じました。また「逢坂山」は「おおぅぅぅ」と力を込めて読むことで、当時は今以上に急峻だった山の険しさが伝わってくるようです。一方で、舟に乗ると少し雰囲気が変わります。「波路遥かに行く舟の」は2回目の繰り返しになると少しスピードアップして、帆が風をはらんで湖面を進んでいく感じです。そこから敦賀・足乳山の峠を越えるとぐんぐんリズムが早まっていく。こうなると追っ手から必死で逃れる「逃避行」の側面が強まりますね。

田茂井:特に舟の場面はゆーらゆらと揺られている感じがよく分かりますね。おっしゃるように最後はテンポが上がりますが、師匠から教わってきたのは「あくまでネガティブな逃避行」であるということ。テンポは上げても、明るい感じにならないようぐっと抑えて謡うようにしています。

木ノ下:観世流では、道行の途中でシテの弁慶だけが正面を向く型をしますね。「気比の海」のところから観客の方を向くのですが、景色が一気にぶわっと広がる気がしました。あたかも弁慶の目がプロジェクターであるかのよう。私たち観客から見ると、弁慶の視線の先に山深い「木の芽峠」や「杣山」が投影されているように感じるんですね。「ああ、私たちは今、弁慶が見てきた景色を追っているんだ」「これからこの一行と共に旅をしていくのだ」という気持ちも湧いてきて、非常にいい演出だと思います。

田茂井:能は舞や型が抽象的である分、観る方が自由に受け取り、意味や心情を想像できる余地がありますね。それぞれ感想が違っていいし、まったく別のものを見い出してもいい。舞台の展開や謡の声にも耳を澄ませながら、ご自身の中で旅の映像を完成させていただけたら。

田茂井廣道

木ノ下:舞台に何を投影するかは観る人次第。さすが田茂井先生はいいことをおっしゃいますね! 道行が語る風景に、観る人にとって人生ベストの山や海を勝手に投影してもいい。自分ナイズしながら楽しめるなんて、こんなに素晴らしい舞台装置は他にない気がします。

物語の舞台を深掘りする② 能『蝉丸(せみまる)』に見る、社会の周辺としての逢坂山

『蝉丸』

お二人が次に取り上げたのは能『蝉丸』。安宅の道行にも登場した、山城国と近江国の国境に位置する「逢坂山(おうさかやま)」を舞台とした演目である。タイトルの蝉丸は平安前期の歌人で、小倉百人一首に収録の和歌「これやこの 行くも帰るも別れては 知るも知らぬも逢坂の関」で知られる人物。その出自は謎が多く諸説があるが、本作では延喜帝(醍醐天皇)の第四皇子で、盲目の琵琶の名手という設定が用いられている(田茂井氏)。盲目がゆえに出家させられ、逢坂山に捨てられた蝉丸。そこに狂人である姉皇子の逆髪(さかがみ)が偶然訪れ、悲運の二人がひとときの邂逅を果たす……というストーリー。劇的なドラマがあるわけでないものの、それぞれが直面する出来事が細やかに描かれ、ラストシーンまで観る者の胸をとらえて離さない。田茂井氏による謡と仕舞の実演後は、美しい能装束や能面も披露され、これら小道具が果たす演出の妙を学ぶ機会ともなった。

『蝉丸』(道行)

地謡 花の都を立ち出でゝ。花の都を立ち出でゝ。憂き音に鳴くか賀茂川や。末白河をうち渡り。粟田口にも着きしかば 今ハ誰をか松坂や。関の此方と思ひしに。後になるや音羽山の 名残惜しの都や。松虫 鈴虫 蟋蟀の。鳴くや夕陰の山科の。里人も咎むなよ。狂女なれど心ハ清滝川と知るべし

シテ 逢坂の。関の清水に影見えて

地謡 今や引くらん望月の。駒の歩みも近づくか。水も走り井の影見れば。我ながら浅ましや。髪ハ荊棘を戴き 黛も乱れ黒みて。げに逆髪の影映る。水を鏡と夕波の 現なの我が姿や

(出典:観世流謡曲百番集)

能は人生最後のセーフティネットかもしれない

木ノ下:能『蝉丸』は、先ほどの『安宅』にも登場した逢坂山に隠遁する蝉丸の名を冠した物語です。

田茂井:蝉丸は百人一首でもおなじみですね。絵札では僧侶ですが、元は天皇の皇子という高貴な生まれです。ところが生来盲目であることから、父である帝の方便で「来世で幸せになるために」と出家させられ、逢坂山に捨てられてしまいます。この時「煌びやかな服を着ていると盗賊に襲われるから」と粗末な姿へ変えられ、蓑・笠・杖を与えられます。これに蝉丸がいちいち感激する姿が胸を打ちます。「ああ、これが歌に詠まれてきた蓑なのか」「これが笠なのか」と、これまで知識として知っていたものが、この瞬間から一人で生きるための生活必需品になるわけです。

木ノ下:冒頭から印象的ですよね。蝉丸は目が見えないので、知識のみで知っていた道具にふれて存在を実感することで、今後の厳しい境遇というリアルを体得していきます。

実は僕、子どもの頃からの蝉丸ファンです。というのも、百人一首の和歌は音も韻も心地よくて何度でも読みたくなるでしょう? 坊主めくりの遊びとなれば、「蝉丸の札」は解釈をめぐって喧嘩になるジョーカー的な存在です。それである時、和歌の意味を調べてみたら心をつかまれてしまって。「私は逢坂の関で隠遁生活をしていて、この土地を日々いろんな人が行き交っている。そこには知っている人も知らない人もいて、それこそが逢坂の関なんだ」ということが書いてあり、僕はこれを「あ、これは教室なんだ」と思ったんですね。

学校生活では好きな友達もいれば、苦手な人、嫌いな人もいる。「みんな仲良くしましょう」とは言うけれど、現実はそうはいかない。でも、教室も「逢坂の関」のように、やがてはそれぞれが旅立っていく通過点と捉えたらいろんなことが楽になったんです。だから僕、蝉丸の読み札をランドセルのポケットに入れてお守りにしていたんですよ。蝉丸は社会から距離を置いた人でしたが、僕にとっては守り神であり、恩人でしたね。

田茂井:そんな大切な思い出があったのですね。幼い木ノ下さんを支えた蝉丸ですが、実は能『蝉丸』は戦時中、皇族の不幸を扱った不敬な演目であるという理由で上演が禁じられていた歴史があります。もちろん今はレパートリーに復帰しているのでご安心を。さて、本作には実はもう一人の重要人物が登場します。蝉丸の姉「逆髪(さかがみ)」です。

実はここに大いなるひっかけがあります。タイトルは『蝉丸』ですが、蝉丸自身はツレ(助演者)で、シテ(主役)は姉の逆髪なのです。小書付き(特殊演出)で上演する際は蝉丸もシテとなりダブル主演となりますが、原則は逆髪のみがシテです。逆髪も帝の皇女ですが心が乱れており、そのために髪も逆立っています。ゆえに彼女も宮中を追われて方々彷徨っている……。その二人が偶然に逢坂山で再会し、やがて別れゆくという筋立てです。

木ノ下:本作の蝉丸は盲目で、逆髪は精神に障害があるという設定です。言葉を選びつつお話したいのですが、僕自身は能のレパートリーに障害のある人々が描かれていることに大きな希望を感じています。この話は必ずしも不幸なだけでなく、蝉丸は琵琶の名手ですし、二人が邂逅する場面では人生にふとやさしい光が点る瞬間が描かれます。世間が見る相対評価でいえば不幸な側に入るかもしれないけれど、不幸や障害の度合いにも濃淡があり、そこを細やかに描き出した演目が今に残っていることは大切なことだと思います。

思うに、僕にとってのお能は「人生最後のセーフティーネット」。辛い思いをして非業の最期を遂げた人、この世に心残りがある人、いろいろな人が登場するけれど、誰もが最後の最後に救われていくでしょう? 話を聞いてもらい弔われるなど理由はさまざまですが、最後に何か大きなものでふわりと救済されている気がします。それも登場人物だけでなく、観ている私たちも救われている気がして。すれ違いや別れの辛さは時代や環境が違っても共感できるものだし、主人公と同じ気持ちになったことがある方も多いのでは。自分を投影することができるのがお能の良さだとつくづく感じます。

田茂井:能には幽霊が出てきて「最後にこれだけ言わせて!」というパターンもありますが、なぜかその気持ちが分かる気がします。木ノ下さんのお話を聞いていると、能はさまざまな人の人生を疑似体験できるツールのように感じます。自分を投影することで一度きりの人生がより豊かになっていくような。映画も同じだとは思いますが、能はこうした側面が強いように思います。

能『蝉丸』より。蝉丸を演じるのは田茂井氏。左は出家前の皇子である蝉丸。右は出家し、逢坂山に隠遁する蝉丸。(撮影:人見写真事務所)

道行ににじみ出る、逆髪の矜持と悲哀

田茂井:能『蝉丸』にも道行があります。それもツレである「蝉丸の道行」、シテである「逆髪の道行」と、都から逢坂山へ至る道行が2回ある珍しい演目です。本日は逆髪の道行をお聴きいただきますが、『安宅』と違って舞があるのであわせてご覧いただければと思います。

木ノ下:道行の見どころ、聴きどころを教えていただけますでしょうか。

田茂井:季節は秋。道行らしく京都・滋賀の地名がたくさん出てきます。都を離れて鴨川、白川、粟田口、音羽山、山科と続き、逢坂の関、走井(はしりい)*まで。途中で近景にぐっとフォーカスにして虫の声を聞くところ、井戸の水に2度姿を映すところも印象的です。一度目はあまりに浅ましい自身の姿にハッと驚き、その後もう一度、自身の姿をまじまじと眺める。旅路の風景にはじまり、自身の心情へ入っていく構成も秀逸だと思います。

*走井:逢坂山にある名水が湧き出る井戸。名物・走り井餅でも有名。

木ノ下:あらためて詞章を見ると水の情報が多いですね。狂女だけど心は清らか(清滝川との掛詞)、関の清水、そして自身の姿を映す井戸。水の情報が点々と出てきて、最後は井戸をのぞきこんでぐっと逆髪自身にズームアップしていく感じが見事ですね。

木ノ下:道行の実演をありがとうございました。事前にあらましをお聞きしたので解像度高く拝見できました。質問ですが、景色が移り変わっていく時は具体的にイメージして舞われているのでしょうか。それとも無我の境地なのでしょうか。

田茂井:漠然と川を見ている、山を見ているなどは意識しますが、日常生活ほどリアルな意識はしていないように思います。

木ノ下:なるほど。その中でも虫の声が聞こえてきたところは、逆髪の意識がふと変わった感じがしましたね。本当に音が聞こえてきたような所作といいますか。

田茂井:聴覚に意識がいくような演出になっていますよね。

木ノ下:扇も小道具として効果的に使われています。道行の途中で扇を広げてからは、扇がいろいろな見立てを担っていましたね。

田茂井:「見る」という所作に扇が加わると(目の前で手を伸ばして扇をかざすと)、視線がさらに向こうへ届く印象になります。井戸の中をのぞくときは、頭上に扇をかざすことでぐっと集中して見るイメージを与えることができます。

木ノ下:「身体の拡張」として扇を使われていらっしゃるのですね。井戸をのぞくときにかざした扇は、てっきり逆立った髪の毛の見立てかと思っていました……!

田茂井:能の約束では違うのですが、もちろん自由に観ていただいて構わないんですよ。以前『雷電』という曲を演じたのですが、シテが「被キ」といって青い着物を頭に被せて出て行くシーンがありまして。これは能のルールでは「姿を隠している」ことになります。この着物をバサっと落とすと姿が見える設定ですが、能を知らない私の友人がこれを見て「黒い雲の塊が出てきたように見えた」と言ったんです。なるほどこれも面白い見方だなあと感心しました。

木ノ下:菅原道真が雷神になって祟る話ですから、よい視点でいらっしゃいますね。ところで「逆髪」という名前も独特でとても気になります。

田茂井:蝉丸も逆髪も平安前期の人ですし、史実はよく分かっていないのです。研究者の方によれば、蝉丸が皇子かどうかは怪しいし、琵琶の名手というけれど琴の名手かもしれないし、どちらも違う可能性も。姉・逆髪についてはさらに謎が多く、存在自体がフィクションであるとも言われています。一説では逢坂山の坂に宿る神「坂神」がいて、これを名前に転用しているのではないかと。

木ノ下:蝉丸にとって逆髪はひとりぼっちの自分を支えてくれる存在ですから、「神さまの化身」と言われても腑に落ちる気がしますね。逢坂山はどこか不思議な土地で、古くは芸能者の総本山的な場所でした。さまざまな芸を生業とする人たちが集まっていたそうです。現在はここに蝉丸を祀る蝉丸神社が3社あるのですが、芸能者の聖域として信仰されてきた歴史が垣間見えるようです。

田茂井:今回は取り上げませんでしたが、晩年の小野小町が暮らしたと伝わる関寺も逢坂山の近くにあり、能『関寺小町』『鸚鵡小町』の舞台になっています。現在は廃寺になっているのですが。

木ノ下:やはりこの土地は第一線を退いた人、または当時の社会的身分で被差別にあたる芸能者など、社会の周辺にいる人々が集まる重要な場所として多く描かれてきたように思います。

能の装束・面にみる舞台効果

唐織の能装束をひろげる田茂井廣道氏

田茂井:ここからは能装束や能面のご紹介をしましょう。まずは舞台写真の逆髪をご覧ください。オレンジ色の着物を着ていますが、これは「唐織(からおり)」といって主に女性役の上着に用います。役柄によっていろんな着装方法を用いますが、逆髪の場合は「右肩袖脱ぎ」といって半身のみを身につけるスタイル。これは能のルールで「狂女である(狂乱している)」状態を表します。今日は実際に唐織を持参しましたので、後ほどお客さまに羽織っていただけましたら。ちなみに唐織は絹製。藤の文様が見えますが、刺繍ではなくて手織りの技術で表現されているのも見事です。金箔も織り込まれていて、ちらちらと光るのも美しいですよね。

木ノ下:能装束は針と糸で留めながら着用するそうですね。

田茂井:主だった部分は紐で締めて、形が崩れそうなところだけ針と糸で着付けます。そのため傷みやすく、これだけ豪華でも消耗品という側面があります。

木ノ下:能文化を守るためには、装束のつくり手も守っていく必要がありそうですね。

小面を掲げる田茂井廣道氏

田茂井:続いて能面です。本日は「小面(こおもて)」という若い女性役に用いる面をお持ちしました。遠くのお客さまも視線を感じませんか? 細工によって遠くも見られるようにつくられているのです。「能面は表情が変わる」と言われますが、実は左目と右目で角度を違えています。それで上や下を見るときにバランスが崩れ、目の錯覚によって表情が生まれるわけです。眉間に少し窪みがついているのも特徴で、下を向くと影ができるため印象が変わりますね。私が面白いなあと思うのは、面につける役者の個性によって面の見え方が大きく変わること。ぜひ、実際の能舞台で感じていただけましたら。

木ノ下:面をつけるときに能役者さんは一礼されますが、道具を超えた存在であるとか、何かが宿っているという考えからなのでしょうか。

田茂井:はい。能面はそれ自体が精神性の高い特別なものとして大切に扱われます。祇園祭でも面を御神体(神面)とする山鉾がいくつかありますが、それに近いですね。能『翁』では面が御神体とされ、舞台上で面をつけることで神が宿ると言われています。一方で、面を押しいただき敬うことで「どうか祟らないでください」という思いもあります。同じ理由で韓国など大陸の方には、面を使った後に燃やす神事があるそうですよ。

木ノ下:確かに、能には祟りそうな主人公が多いですからね……。

田茂井:舞の型もひとつご紹介しましょう。舞台写真の逆髪のように、指を揃えた手を顔の前に持ってきてくるものです。これは「シオリ」といって、目頭を押さえ泣いている様子を表します。ポイントは指をきれいに揃えること、額に当てるように持ってくること。角度や位置が違うと笑って見えたり、遠くを見る動作に思えるのでご注意を。ぜひ日常生活で使ってみてください。

木ノ下:これはいいですね!夫婦喧嘩の時に役立つかもしれません(笑)。

能『蝉丸』より、蝉丸と逆髪の再会場面。「シオリ」の型がみられる。(撮影:人見写真事務所)

物語の舞台を深掘りする③ 能『巴(ともえ)』で味わう、史実とフィクションのあわい

「京都・滋賀が舞台となった作品」の3作目として紹介されたのが能『巴』。主人公・巴は「巴御前」とも呼ばれ、源氏の武将 木曽義仲(源義仲)に付き従った女武者である。主君の義仲は源頼朝・義経の従兄弟にあたる人物。平家一族を都から追い出したヒーローでありながら最後は都を追われ、範頼と義経の軍勢により、琵琶湖畔の粟津原(あわずがはら *現在の京阪石山駅の界隈)で討たれたのだが、この最期を「巴の視点」から脚色したのが本作である(木ノ下氏)。

頃は義仲も巴も没した後のこと。信州・木曽から来た僧侶が粟津原で神に向かって涙を流す里の女に出会う。「なんで泣いているのか?」と問う僧に、「神に向かっているとただただ涙が流れる」と女。僧が木曽から来たと知ると、女は神の名が義仲であることを明かして姿を消す。その夜、僧の夢に現れたのが甲冑姿の先ほどの女。彼女こそ巴御前(幽霊)であり、義仲の末期を語り、その供を許されなかった悲しみと執心を弔ってほしいと訴える——。というのがあらすじだが、対談では原作である『平家物語』、義仲の討死を描くもうひとつの能作品『兼平』との比較を交えながら、巴が成仏できなかった真意、作中にフィクションを織り込む妙味について深く掘り下げられていった。

『巴』より(謡の実演部分)

地謡 ……さてこの原の合戦にて。討たれ給ひし義仲の。最期を語りおはしませ

シテ 頃ハ睦月の空なれば

地謡 雪ハむら消えに残るを たゞ通路と汀をさして。駒をしるべに落ち給ふが。薄氷の深田に駈け込み 弓手も馬手も。鐙ハ沈んで。下り立たん便もなくて。手綱に縋つて鞭を打てども。退く方も渚の浜なり 前後を忘じて控へ給へり。こハ如何に浅ましや。かゝりし處にみづから 駈け寄せて見奉れば。重手ハ負ひ給ひぬ 乗替に召させ参らせ。この松原に御供し。はや御自害候へ。巴も共と申せば。その時 義仲の仰せにハ。汝ハ女なり。忍ぶ便もあるべし。これなる守小袖を。木曽に届けよ この旨を。背かば主従 三世の契り絶え果て。永く不興と宣へば。巴ハともかくも。涙に咽ぶばかりなり

(出典:観世流謡曲百番集)

物語がカタルシスをもたらすとき。巴の視点で見る「もうひとつの歴史」

木ノ下: 本日取り上げた『安宅』と『蝉丸』は生きている人間が登場人物となる<現在能>でしたが、『巴』は死者の霊や怨霊が主役となる<夢幻能>というカテゴリーの作品です。つまり、巴は幽霊として登場しますが、僕はこの演目が大好きでして。木曽義仲の話なのに主役は彼ではなく、巴という歴史上実在したかどうか分からない人物。彼女の目から見た義仲の末期が描かれています。冒頭からいいんですよね。義仲は「神」として正式に祀られていますが、共に戦った女性の巴はその場所を遠くからぼんやり眺めているという……。

田茂井:実際に、滋賀県大津市には「義仲寺(ぎちゅうじ)」という義仲を祀る寺がありますね。討死したといわれる粟津原にも比較的近い場所です。

木ノ下:なぜ巴は成仏できないのか? それは主君が死んだからではなく、義仲の命で最期を供にできなかったからなんですよね。原作の平家物語では、木曽を出た時に5万騎いた義仲の軍勢はやがて300騎に減り、琵琶湖畔にたどり着いたときはわずか5騎になったと語られます。巴も生き残り、いよいよ皆で自害となったときに義仲から「お前は女なのだから、どこへでも逃げろ」と言われてしまう。巴は武士の忠義を果たしたいのに、女だという理由で許されない。この一言は彼女にとってあまりに残酷な宣告だったことでしょう。

なお、本作の巴は義仲の妻でも恋人でもありません(平家物語では、主人の身の回りの世話をする召使い「便女(びんじょ)」とも)。男女の関係では一番ではなかったけれど、従者としては二番手に上りつめたほどの実力者です。これって現代の男女間でもありますよね? 恋愛ではうまくいかなくても、仕事では最高のパートナーというような。巴も「性別を超えた信頼関係があった」と固く信じていたのに、最後の最後に「私を女扱いするのか?」という義仲への憤りや苛立ち、屈辱。これまでのキャリアやプライドが全否定されたわけですから、ここに拘泥して成仏できない彼女を思うと、僕は胸が痛くなります……。

もしかしたら、義仲は巴を助けたいがために方便を使い、あえて巴が傷つく言葉で追い返したのかもしれません。解釈は多々ありますが、田茂井先生はこの場面をどのように受け止めて演じていらっしゃいますか?

田茂井:これは本当に難しい。私は男性ですから、巴の絶望を真に理解できているかと言われたら自信がありません。義仲の言葉についていえば、やはり方便で「なんとか巴を生き延びさせたい」と考えたように思います。一方で、命よりも名を重んじる武士である巴の気持ちも分かります……。実は能『兼平』では、義仲の一番の側近、今井兼平(巴の兄とされる)の視点で義仲の最期を描いていますが、兼平は義仲の死を知るとすぐに自害しています。この結末の違いも辛いですね。義仲と巴、どちらの気持ちも痛いほど分かるから、その苦悩を抱えたまま演じている気がします。

木ノ下:能『巴』は平家物語を脚色した作品ですが、改作にあたって義仲のキャラクター設定を少し変えていますね。例のシーンも平家物語では強い口調で「お前は去れ」と言い、さらに「最後まで女連れだったと言われたら癪だから」とまで言っている。一方のお能では、義仲は巴に自分の形見を託しており、印象が異なるように思います。

田茂井:はい。能では「形見を故郷に届けてくれ」と小袖とお守りを巴に託すことで、彼女が生き続けるためのミッションを与えています。実はこのシーン、史実に近いと想定される平家物語にも、能『兼平』にもありません。そもそも平家物語と兼平では義仲は自害ではなく、飛んできた矢に当たって虚しく死んでいる。おそらくこれが歴史的に正しいのでしょうが、『巴』の作者としては義仲に自害をさせてあげたかったのでしょう。巴が時間稼ぎをしている間に義仲が自害し、巴はその姿を見取り、形見を手にして木曽へ帰っていく結末になっています。

木ノ下:これは能のやさしさですよね!「壮絶な戦の裏に、こんな話があったかもしれない」というファンタジーを描くことで、巴に生き残る理由を与え、義仲について語り継ぐ人を残しているのがいいなあと思います。平家物語「木曽の最後」という節では、義仲主従が徐々に追い詰められていく様子を克明に記しています。「日頃は重く感じない鎧を、今日は重く感じる」なんて、平家物語には珍しい心情描写があるのも印象的です。ただし、これも義経伝説と一緒で「誰が見てたんや」という話ですけれど(笑)。つまり本作もまた、後世の人々が「義仲の臨終はこうだったに違いない」と想像し、物語や芸能として語り継いできたことで歴史を豊かに補完してきたわけです。

「古典芸能にふれる」ということは多分、歴史上のさまざまな人の気持ちにふれ、その人生を疑似体験することに近いのでしょうね。本作でいえば、原作でサブキャラに過ぎなかった女性に光を当てたことで、私たちは彼女から見た粟津の戦、彼女が見たであろう風景を追体験することができる。巴の心情に深く寄り添っているから、観る人の心にぐっと物語が染みこんでいきます。

余談ですが、数ある写本がある中で、平家物語「覚一本(かくいちぼん)」の最後は「粟津の戦はなかりけれ」で終わります。普通は「こうして戦が終わりましたとさ」と読みますが、研究者によっては「こんな戦なんてなかった」、つまり“戦自体はあったけれど、ここまで詳細なドラマは存在していない”とメタ的に解釈する人もいます。

田茂井:私たち現代人はとかく「真実は何か?」を考えたがる癖があるように思います。それを知って、誰かに「本当はこれが真実なんだよ」と語りたがるといいますか……。でも本当のことは誰にも分からない。であれば、もっともっと自由に物語を楽しんでいいと思うのです。「どうやらこれはフィクションらしい」と分かった上で、「こういう展開もいいよね」「この話の方が私は好きかも」などと考えてみる。能を観るときもリアルさだけを追求するのではなく、物語という想像の世界で自由に遊んでいただけたらうれしいですね。

木ノ下:とてもいいお話ですね。僕も「史実はこれだ」「正解はひとつしかない」と決めつけるのは危険なことだと思います。英雄と侵略者が紙一重であるように、歴史は見る側の立場、視点によっていくらでも変わりますから。話がずれるかもしれませんが、世に陰謀論が流行るのも「絶対に真実があるはずだ」という強い念が語る側にあるためのような気がしています。

田茂井先生がおっしゃったように『巴』は、“どの部分がフィクションか”を知った上で観るとより豊かに楽しめる作品だと思います。原典の『平家物語』、鎌倉幕府の歴史書『吾妻鏡』で語られる歴史をまず知って、その上で巴の視点に切り替えて、別の角度から歴史を見てみる。こうした多面的なものの見方は、現在社会を見る時にも役立つかもしれません。テレビやSNSの言説を鵜呑みにするのではなく、違う視点からその事実を見ることで広がる世界がきっとある。意外かもしれませんが、能を観るとき、現代社会を見るときに必要とされる思考力は似ているのかもしれないと思いました。

次第に高まる没入感。巴と共に「悲しみの根源」をたどる旅へ

木ノ下:田茂井先生に今、巴が義仲の供を拒絶されるシーンを謡っていただきました。先生のお謡だからか、義仲が巴にかける言葉がとてもやさしく響きますね。「ああ、義仲はきっと巴を助けたかったんだろうな」と素直に感じられた気がします。一方で、ぐっと間を詰めて「汝は女なり」と言うセリフは鋭く、巴にとってはやはりこの言葉が決定打だったのだと実感しました。

実際にこの作品を舞台で観ると、先ほど教えていただいた「シオリ」(泣く所作)が何度か登場しますね。それを見比べていくと、巴自身も最初はなぜ泣いているか分かっていない気がします。「漠然と琵琶湖をみて悲しい」と答えますが、やはり幽霊ということもあって少しぼんやりしている印象です。それが物語が進むにつれて、だんだんとクリアになっていく構成が非常に素晴らしいと思いました。後半では巴自身が戦の最後を再現し、「悲しみの根源はここにあったのか」と自身で気づいていきます。その心情変化に私たち観客もハッとさせられます。能『巴』は主人公と一緒に、観客自身が物語の奥底に深く深く潜っていくことができる作品なのだと今日あらためて感じました。

能『巴』より。シテ巴を演じるのは田茂井氏。巴の表情に滲み出るのは、主君への健気な献身愛、供を許されぬ悲しみ。能楽師の技の凄み、能面の奥深さが垣間見られる1シーン(撮影:金の星渡辺写真場)

木ノ下:ところで、お能の舞台上のデザインのバランス感覚は面白いですね。舞や装束は抽象的なのに、杖や籠のような小道具は妙にリアリティがあります。巴でいうと装束は華やかな唐織ですが、薙刀の造りは妙にリアルで、見事な薙刀さばきも大きな見どころです。

田茂井:今日は薙刀をお持ちしました。もちろん偽物(木製)ですが、精巧につくられていますよね。先端は尖っているので演じるときは注意が必要で、まずは自分にも他人にも当てないこと、壊さないための扱い方を習います。最初に転び方を習うスキーと一緒ですね。その後に技を習いますが、自分の体に沿わせるように扱うのがポイントです。ちなみに女武者が薙刀を扱う演目は『巴』のみなんですよ。

薙刀を見せる田茂井廣道氏

木ノ下:巴の衣装に目を向けると、舞台写真で着用されている装束は桜や蝶が織り込まれ、大変華やかですね。作中では激しい戦闘シーンもありますが、どういった視点でこの装束が選ばれたのでしょう?

田茂井:『巴』は春の曲で、雪が残る早春に起きた粟津の戦を描いています。この時は演じられた季節もふまえてこの装束を選びました。実はこれ、草木染めの糸で折り上げた大変貴重な装束です。草木染めは100年経つと非常にいい色になるそうです。残念ながら、ここにいる誰もがそれを見ることは叶いませんが……

木ノ下:なるほど。この装束は鎧の壮麗さにも見えるし、春の華やかさの象徴にも見えてきます。

田茂井:この上演写真で巴が着用している能面は、先ほどお見せしたものと同じ「小面」なんですよ。同じ面でも、見えた方ががらりと変わるのがお分かりいただけるのではないでしょうか。

余談ですが、能は「五番立て」といって、演目の内容によって5つのカテゴリー分けがされています。『巴』は「二番目もの(修羅物)」ですが、個人的には執心の気持ちを描く「四番目物」の方が合っている気がして、実はちょっとモヤモヤしています……。「修羅物」は主に戦で没した武士の亡霊が登場し、死後に修羅道(争いの絶えない世界)で苦しむさまが描かれますが、巴が苦しんでいるのは決して戦のせいではありませんから。

・一番目物:脇能物(神の登場する演目群)

・二番目物:修羅物(武士の亡霊が登場する演目群)

・三番目物:鬘物(女性が主役となる演目群)

・四番目物:雑物(他分類に入らない演目。精神が揺れ動く物狂が多く登場するため「狂物」とも)

・五番目物:切能物(一日の最後に演じられる演目群。鬼や精霊などが登場する)

その一方で、修羅を広義で捉えると「心が落ち着かない、興奮している状態」といえます。であれば巴にとっては「心の修羅」であるので、二番目物でいいかもと思ったり……。先代の観世銕之丞先生は、源氏物語の玉鬘を描いた能『玉鬘』を「女の修羅物だ」と言っていますし(実際は四番目物)、自分の中でも相対する意見があり、なかなか悩ましいところです……。とえらいマニアックな話になり、すみません。

木ノ下:確かに悩ましいですね。五番立ての分類が行われるようになったのは、江戸時代に入ってから。あくまで後世の人の分類ですから、田茂井先生のように分類を疑ってみたり、いろんな考え方があるのはいい気がしますけれど。思い切って、自分の好きなカテゴリーで分類し直しても面白いかも。主人公を「陽キャ」「陰キャ」で分けてみたり(笑)。

……いよいよお時間となりました。話は尽きないところですが、ぜひこの続きは実際の能を観にいったり、能の舞台を訪ねて皆さんご自身で深めていただければと思います。田茂井先生、本日は誠にありがとうございました。

田茂井:あっという間の楽しい時間でした!ありがとうございました。