演目の定期的な上演から若手継承者の育成に至るまで、日本の伝統芸能にとって専門劇場が果たす役割は大きい。ロームシアター京都が主催し、木ノ下歌舞伎主宰の木ノ下裕一氏が案内人を務める「伝統芸能入門講座〜芸能の在る処〜」は、こうした芸能を育む場としての専門劇場に光を当てた講座シリーズである。2023年度の1回目は「狂言」をテーマに、11月16日(木)にロームシアター京都ノースホールで開催された。大蔵流狂言師 茂山千之丞氏、能楽研究者の横山太郎氏(立教大学現代心理学部 映像身体学科教授)をゲストに、狂言の成り立ちや特徴、大蔵流茂山家の戦後の躍進を振り返り、上演空間やレパートリーの変遷が紹介された。現代狂言が「表現の自由」を獲得してきた歩み、その影響についての意見も交わされ、知られざる狂言の魅力や未来への展望も感じられる充実の時間となった。

狂言の在る処とは。能楽堂は狂言の在る処でありえたのか?

横山太郎氏

講座前半は、能楽研究者の横山氏から「狂言の在る処とは——狂言はどこで成立し、どんな空間で演じられてきたのか?」をテーマに講演が行われ、劇場史の視点から狂言の特徴や歴史が語られた。また、現代の上方狂言の礎を築いた革命児こと、四世 茂山千作氏、二世 茂山千之丞氏の兄弟の功績、波瀾万丈のドラマも紹介された。

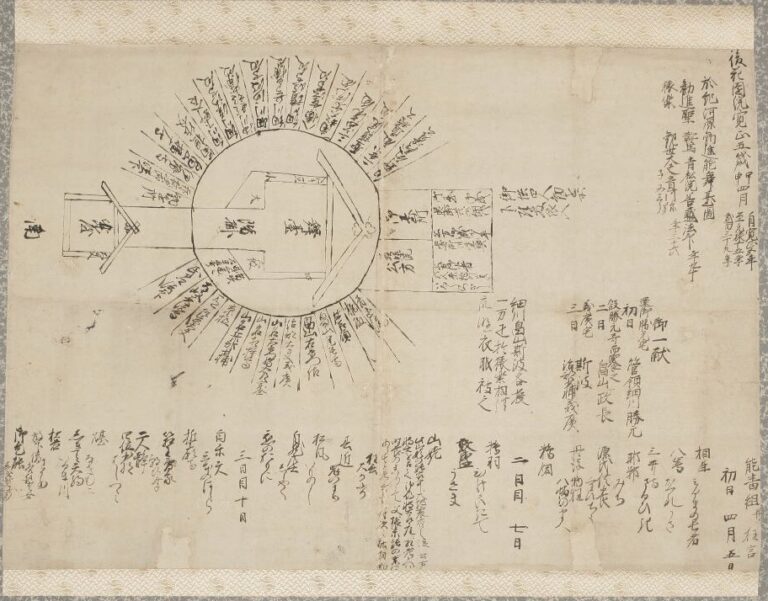

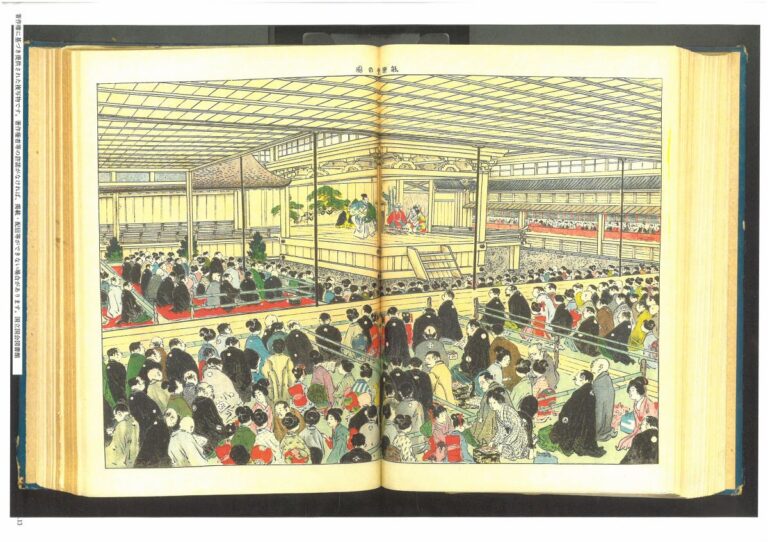

まずは、狂言が演じられてきた「舞台」の略史から。言わずもがな、能と狂言は「猿楽(申楽)」の二つの芸能であり、ともに能舞台で演じられてきた歴史がある。横山氏は最初に、能楽がかつて野外で現在とは異なった配置の舞台で上演されていた時代を知ることができる観世文庫蔵『寛正五年糺河原勧進能舞台図』(元禄15年[1702]写、資料1)を紹介。さらに、現存最古の能舞台とされる「西本願寺 北能舞台」(16世紀末)、舞台と客席とが1つの建物に収まる近代能楽堂の先駆けである「芝能楽堂(東京・明治14年[1881])」(資料2)、そして近代以降の関西における能楽堂の変遷が紹介された。

資料1 『寛正五年糺河原勧進能舞台図』(元禄15年[1702]写)観世文庫提供

資料2 「能楽堂の圖」(『風俗画報 臨時増刊』[新撰東京名所圖會第8編、通号第149号、東陽堂、1897年9月]「芝公園之部下」所収)国会図書館所蔵

その上で「明治以降の近代能楽堂は、「狂言の在る処」、つまり狂言にふさわしい場所だったのか?」という問いを立てた横山氏。能の公演時にしばしば「狂言は能の休み時間」という捉え方がされてきたことを端緒に、これまでの歴史において狂言はどんな存在で、世間でどのように扱われてきたかが語られた。結論からいえば、「明治以降の能楽堂は狂言にふさわしい場所ではなかった」。

そもそも長い歴史のなかでは、一般観客に向けた勧進能が例外的で、狂言や能が上演されたのは、寺社の祭礼の場や貴族・武家のプライベート空間であった。その一例として、横山氏は伏見宮貞成親王が著した『看聞⽇記』の一節を紹介。永享4年(1432)に伏見荘近隣の御香宮神社の猿楽に出勤した矢田座の役者が、皇族居住地と承知で「最近の公家はお金がなくて大変だよね」と揶揄する狂言を演じ、譴責を受けた顛末について、貞成親王は他の不適切な例も挙げながら、演じる場をわきまえて狂言をするべきという故実がわかっていないのは「奇怪也」と記したという──。これについて横山氏は、「むしろ、場をわきまえないとされた演者は十分に“場をわきまえていた”はずだ。当時はその場の観客に合わせた即興を交えながら、観客と演者の間でのみ成立するギリギリの笑いを創造していたのだろう」と解釈し、狂言の「在る処」は誕生当初から、その都度の目の前の観客に応じて生き生きと芸が上演されるような場所だったと語った。

戦後の上方狂言——狂言ブームの上演空間

このような成り立ちを持つ狂言だが、江戸時代には能楽(能・狂言)が武家の式楽(儀式で用いられる公式な芸能)となったことで、やや堅苦しい芸能になったと横山氏(京都では、その変化は緩かったようだが)。そして、明治維新により武家の保護を失うと、能楽をめぐる状況は一変する。能楽師の経済が困窮を極めるなか、華族や財界人の保護のもと常設劇場としての近代能楽堂が誕生。やがて中産階級層の謡愛好者が主な観客となる。これらの観客の多くは、謡の稽古の延長で能を観に来て、狂言を軽んじた。さらに二度にわたる世界大戦により、狂言界が大打撃を受けたことは想像に難くない。

こうした状況に屈することなく、戦後直後から次々と斬新な新作を発表し、自ら新しい観客を求めていったのが、狂言大蔵流 茂山千五郎家の四世 茂山千作(1919–2013)、二世 茂山千之丞(1923–2010)の兄弟である。茂山千五郎家は、江戸時代初期から京都を拠点に活動を続けてきた名門一家。現当主は十四世 茂山千五郎氏で、今や全国にファンを持つ狂言界の最大勢力だ。なお、二世 千之丞はこの日のゲストである三世 千之丞氏の祖父である。

横山氏は、戦争による荒廃で上演機会を失った中、茂山兄弟が最初に取り組んだ「学校狂言」の重要性を強調した。教科書の代理店の仲介でスタートし、西日本全域の小中学校を訪ねて狂言を上演するもので、昭和23年(1948)から授業の一環として本格化。茂山家は現在もこの活動を続けているという。これを通じて京都の狂言は能楽堂の外部に上演の場を切り拓いていった。

昭和28年(1953)以降は、新作狂言のほか、歌舞伎や現代演劇、女優との共演など異ジャンルとのコラボレーション、新演出に挑み、狂言の新しい可能性を貪欲に切り拓いていった時代。当然、能楽堂以外の劇場での公演も拡大していった。当時大人気を博した新作狂言に『濯ぎ川(すすぎがわ)』*1、『彦市ばなし』*2があり、いずれも現在は流派のレパートリーとして定着している。他にも、ヌード能で演出補助をしたり、能・狂言の様式による新劇作品に参加したり、歌舞伎に出演したりするなど、茂山兄弟の活動は大きな話題を呼んだ。1950年代半ばに巻き起こった「狂言ブーム」のなかで、かれらはきわめて重要な役割を果たしたのである。このブームから、能楽堂が「狂言の在る処」となる逆転現象がスタートしたという。

一方で、茂山兄弟が新しい挑戦をすればするほど、「能楽界の前例にない行為」として能楽協会や宗家会との間で大きな軋轢が生まれ、圧力も受けていったと横山氏。二人の挑戦はいわば、対外的(対観客、対社会)なものだけでなく、能楽界内部の慣習を壊す闘いでもあったのだ。やがてメディアの論調も味方となり、昭和39年(1964)には能楽協会の理事⻑名義で、「今後狂⾔⽅の問題は狂⾔⽅において単独決定するものとする」という決議を勝ち取る。この瞬間、ついに現代狂言は芸術活動の自立を手に入れたのだった。

こうした歩みを振り返り、狂言の存続のために茂山兄弟がやむを得ず「能舞台以外の上演空間」を模索してきたことが、結果として能楽堂の中でも狂言の地位を確立することに繋がり、「彼らが演じる場所そのものが “狂⾔の在る処”となった」と横山氏。さらに、現在の能楽は「古典と新作・実験の両輪」で展開しており、この傾向を能楽師・観世寿夫(1925–1978)以来の現象と理解するのが一般的だが、あらためて茂山兄弟の功績を振り返ると、二人の数々の挑戦もまた、決定的な役割を果たしてきたのだろうと述べた。

*1 昭和28年(1953) 初演。フランスの小話をもとにした新作狂言で、気鋭の演劇評論家・演出家の武智鉄二が演出を担当した。

*2 昭和30年(1955)初演。熊本の民話を元にした木下順二の戯曲を狂言に改作。武智鉄二が演出を担当した。

【クロストーク】茂山千五郎家に受け継がれる、逞しくしなやかな「挑戦精神」

左から木ノ下裕一氏、茂山千之丞氏、横山太郎氏

続いて横山氏の講義を振り返りながら、横山氏と三世 茂山千之丞氏、木ノ下裕一氏による鼎談が行われた。「レパートリーと劇場の変遷は別の軸で展開すると思っていたが、上演環境が変われば、演目や演技にも作用する。この2つは両輪で考える必要があると感じた」と木ノ下氏。後半では、演者であり、狂言・コント作家としても活躍する三世 千之丞氏(以下、千之丞氏)の視点を交えながら、狂言師の身体表現や、狂言の現在と未来について示唆に富んだ議論が交わされた。ここではトークを抜粋・編集した上で紹介する。

上演空間によって自在に変化する茂山狂言

木ノ下:茂山家激動の1950年代を通覧すると、最初は西洋の古典、能楽様式を用いるなど波風が立ちにくい新作からスタートし、だんだんと実験的な内容にシフトしていきましたよね。こうした段階を経ることで、能楽協会からの圧力がありながらも、メディアをうまく味方につけて世論を高め、表現の自由を獲得していったように見受けられました。これは偶然だったのか、戦略だったのか。千之丞さんのお祖父様である二世 千之丞さんはどのように見ていらっしゃったのでしょう。

千之丞:僕が知っている限りでは、戦後の狂言は衰退の一大危機。学校狂言を始めた頃は、狂言を1時間やって芋1本と交換くらいの感覚で、ただ必死に食い扶持を探していたのではないかと思います。それに、「能楽堂でしか上演できない」と言っていたら、観てもらえる機会が激減してしまう。より多くの人々に狂言を届けるために、無我夢中で学校や劇場などの新たな上演環境を模索していったのでしょう。

木ノ下:学校狂言は戦中に始まり、戦後に授業の一環として本格化し、現在まで続いていますね。

千之丞:はい。面白いことに、学校をはじめとした能楽堂以外の上演が増えると、演技が少しずつ変わっていくんですよ。例えば、狂言の独白シーンは右斜めを向く型があり、「外す」といいます。この時、能楽堂では「脇正面」という、舞台左側にある客席に向かって話すことになりますが、通常の劇場では、観客のいない袖を向くことになる。これはあまり意味がないので、演者によって微妙に外す角度を変えているんです。それから、体育館のような大きな会場では、後ろの客席に音(セリフ)が届くのが遅れるので、演技に工夫を加えています。セリフと同時に動くとまったくウケないので、声をより遠くへ飛ばす発声をしながら、体の動きをちょっと遅くしているんです。といってもこうした工夫は、誰も最初に教えてくれません。舞台袖に戻ると、師匠に「へたくそやな」という目で見られるだけ(笑)。だから必死で師匠や先輩の動きを見て研究し、自分で工夫をしていくんです。

木ノ下:横山先生の講義に出てきた「わきまえない猿楽スピリッツ」がここでも発揮されている気がしますね。狂言と能の大きな違いは「笑い」があるかどうか。観客の反応が分かりづらい能に比べ、狂言は笑いの量でクオリティをジャッジされやすい。だから常に空間を味方につけて、芸を磨き続けてきたのでしょう。セリフについてはどうでしょうか。先代の千之丞さんは著書で、「明らかに学生や子どもがわからない言葉を変更していった」と書かれていますね。

千之丞:セリフはどんどん変わっていますよ。それも事前に通知がなくて、みんな本番に突然変えるんです。それがウケれば、次からみんな真似をしていく。特に、学校狂言で演じることが多い『柿山伏』や『附子(ぶす)』は、各時代に改訂された“継ぎはぎのパーツ”でできた作品です。この小ネタは30年前に誰々が考えたもの、ここのセリフは誰々が……という風に。なんぼ古典芸能といったって、笑わせに行っている以上、ウケずに帰ってくるほど切ないことはない。子どものためというより、ウケなかったときの自分が辛いから、みんな必死なんです(笑)。

横山:「独白の型」の話は興味深いですね。この型は柱4本が建っている能楽堂で行うからこそ、効果的な演出になる。余談ですが、演出家の鈴木忠志氏が能楽師の身体に関するエッセイの中で、能楽師の演技は能舞台でこそ100%生きるのであって、一歩外に出ると機能しづらいが、あえてそこがいいんだと語っています。興味深い視点ですが、一方でそのような身体は能舞台に飼い慣らされている気もしますよね。実は、世阿弥は「演じる場所、演じる相手によって演技を変えるべき」と書いています。昔の猿楽役者は自然の中で演じ、プライベートな観客も多かったから、今よりももっと臨機応変に演技を変えていたはず。こうした、能楽が本来持っていたであろう、能舞台の外で闘う逞しさや柔軟さを一族で培ってきたのが、茂山家であるという気がしました。

次世代に狂言の魅力を伝えていくために

木ノ下裕一氏

木ノ下:長年、学校狂言を通じて子どもたちと関わってきたなかで、狂言を観る子どもたちに何か変化を感じていますか?

千之丞:以前より狂言が「伝わりにくくなってきている」という感覚はあります。演目に対して、子どもたちの理解力が減っているような……。それから、特にコロナ後は子どもたちの笑い声が小さくなりましたね。楽しそうな表情だけど、笑声が聞こえてこないことも。笑いって、集団感染力があるでしょう。劇場で作品を観ると自分も笑って、周りも笑って、笑いが会場全体に回っていく。あの醍醐味が失われつつあるように思います。

木ノ下:今の子どもたちの「カルチャーの受容」の仕方が変わってきたからもしれませんね。僕らの子ども時代は、茶の間に一台のテレビがあって、みんなで娯楽を見ていましたが、今は一人で見ていることも多いでしょうね。千之丞さんがおっしゃったように、笑いは「集団感染力」が肝となる。学校狂言が今後果たす役割は大きいかもしれません。

千之丞:文化政策を担当している方に言いたいのは、「子ども向けの公演を行うだけでなく、大人も観る公演に子どもたちを招待してほしい」ということ。狂言でなくても、オペラでもなんでもいいんです。「お、アリアが終わったらみんな拍手したぞ。みんな立ち上がったぞ」とか「ここ笑っていいとこなんだ!」とか。周りの大人の反応を知ることで、子どもたちが得られるものって大きいと思うんですよね。

横山:大人と子どもが一緒に観るのはいいですね。無邪気に笑い転げる子どもから、大人側が学べることもあると思います。逆に、現在の高校生向けの鑑賞教室は弊害があると思います。東京の高校生は鑑賞教室で歌舞伎を観ることが多いのですが、観る準備ができていないまま観たせいで「(つまらなかったので)歌舞伎はもう観なくてといいと思いました」という感想が出てしまうことが多々ある。とてももったいないと思うんです。

木ノ下:高校生だけで観てしまうと、互いの感覚が近いから「眠かったよね」「うん」で終わってしまい、異なる視点や面白さが伝わらないことがありますね。ここでたとえばお爺さんが、「今日の能の乱拍子はすごかったねー!」といったら、「え、まじ、あれすごいの?」という視点が増える。自分には響かなかったものが、他者にとってビビッドな体験であったことを知るだけでも、いい経験になると思うんですよね。

茂山家におけるレパートリーについて

左から木ノ下裕一氏、茂山千之丞氏、横山太郎氏

木ノ下:新作狂言についてお伺いします。戦後の茂山兄弟はあらゆる新作に挑まれてきたので、ある意味アイデアが出尽くした感があるかもしれません。千之丞さんは新作狂言に挑まれる際に、ジレンマや限界を感じることはありますか。

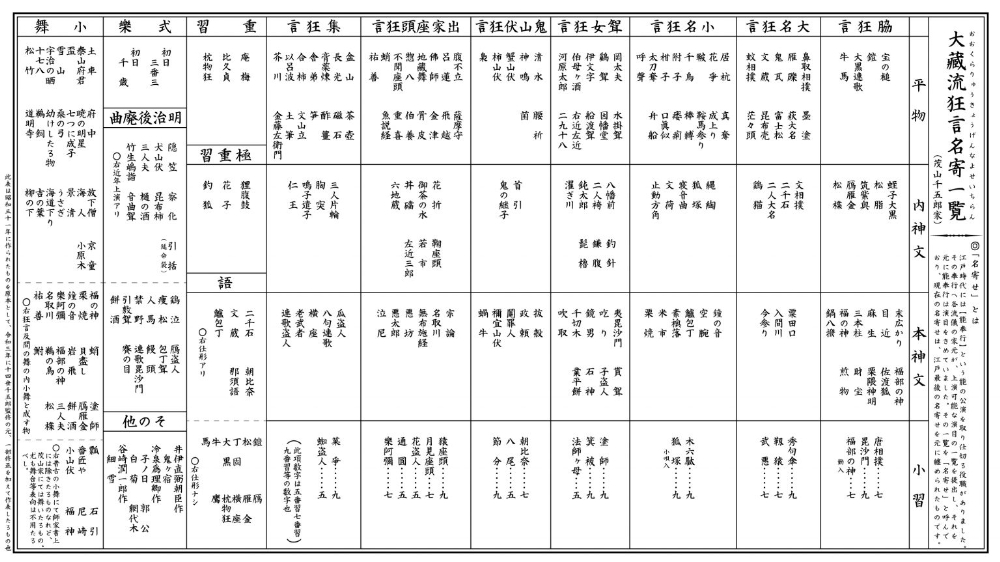

千之丞:僕自身は「新作がやりたい(やらねばならない)から、新作をつくる」感覚はありません。あくまで「面白い作品を届ける」ことを念頭に、その中で自然と生まれてきたものを届けてきたつもりです。それに、幸い大蔵流には「名寄せ」というレパートリーリストがあり、現在約180の演目がリスト化されています。この中で現代のお客さんに自信を持って「面白い」と勧められるのが1/3の60番ほど。「狂言ファンなら楽しめる」というのを含めると約半分の90番ほど。残りの半数は「お好きなら……まあどうぞ」という演目で、僕らでもオチが分からないものも多いですが(笑)、とはいえ、レパートリーには恵まれている流派だと思います。

木ノ下:何十年も上演していない演目で、復活したいものはありますか?

千之丞:あまりないですね……。というのも、出ない理由がそれなりにあるわけで。ウケない、話の意味が分からない、現代の視点で観ると差別的である、の3つが主な理由です。たまに『不聞座頭(きかずざとう)』(耳の聞こえない従者と目の見えない従者が留守番をする話)のような演目をかけることもありますが、お客さんも笑うに笑えないので、客席が冷えきってしまう。ますます出にくくなる現状はあると思います。

横山:狂言は喜劇で、「ウケてこそ」という視点があるので難しいですね。能の場合は、復曲された演目がその後も繰り返し上演されることはよくあります。そもそも、能の見巧者は「レアなものを見たい」という欲もあるので、需要と供給がマッチするんですね。

木ノ下:狂言の『月見座頭(つきみざとう)』は、近現代に入ってから解釈を変えることで、寿命を延ばした好例でしょうね。盲目の座頭と、通りがかりの男の関係を描いた話ですが、現代からみれば、差別的な内容にも思えますよね。それを「人間の二面性を描いた作品」と捉え直すことで、解釈をアップデートさせながら存続させてきましたよね。

千之丞:『月見座頭』に限らず、現代で上演してみたら「意外とよかった」という演目は他にもあります。『箕被(みかづき)』は、僕以外やりたがらないのですが、個人的にとても好きな演目です。関係が冷めきった夫婦の話で、昔の台本はスカスカで細かなト書やキャラクター設定がないので、話に肉付けがしやすいんです。きっと家でも顔を合わせないんだろうな、ご飯も一緒に食べてないんだろうな……みたいに、セリフを変えなくても、演技で夫婦の関係性を深く描ける楽しみがあります。これができるのは、狂言以外の舞台で経験を積ませてもらったおかげ。このまま演じ続けて、60歳を越えた頃には自分の解釈がどう変わるのか、楽しみですね。

木下:これだけ離婚率が多い時代だからこそ響く『箕被』の良さがあるのでしょう。「名寄せ」はつくづく大切ですね。古典って、時代が進むほど現代との乖離が大きくなるイメージがありますが、実はそうではない。時代によって、惑星みたいに遠のいたり、近づいたりして、その時代を生きる人との距離は微妙に変化している。だから一回「古くなった」と思える物語が、また次の時代に新鮮な感動をもって受け入れられることがある。それができるのは、台本に余白があるから。その時代の「感覚」や「ノリ」を乗せられるのが面白いなあと思います。

大蔵流狂言名寄一覧(お豆腐狂言 茂山千五郎家サイトより)

狂言の現在とこれから

木ノ下:千之丞さんは、ご自身が作・演出を手掛ける2つのシリーズ公演を主宰されています。自作の新作狂言を上演する「マリコウジ」、現代コントを上演する「ヒャクマンベン」がありますが、2つの軸を設けたのはなぜなのでしょうか。

千之丞:元々、茂山家の若手5人のユニット「HANAGATA」(現・Cutting Edge KYOGEN)で新作を書いてきたのですが、そこで思いついたネタの中には狂言のテンポにはまりづらいものがあり、ボツにしてきたものがあったんです。これを成仏させるために始めたのが、コント公演の「ヒャクマンベン」。でも、なかには「やっぱり狂言で見せた方が面白いものもあるよね」と、追加で始めたのが「マリコウジ」。ネタを作った後で、ネタがより生きる出力を選んで上演している感じですね。

木ノ下:演じる場所もそれぞれ違いますね。新作狂言の「マリコウジ」は能楽堂で、「ヒャクマンベン」は東京なら下北沢のような小劇場で。以前下北沢で観た、お能の節回しでマクドナルドの接客をする演目には度肝を抜かれました(笑)。これって、普通の役者ではなくて、狂言師が大まじめにやるから面白いんですよね。

千之丞:『Noマックプリーズ』ですね。記録用の映像ですがYouTubeで観ていただけるので、よろしければぜひ。この演目は、能楽師の方がやってくれるとさらに面白いんですけれど……(笑)。不謹慎といわれるかもしれませんが、狂言はそもそもパロディを巧みに取り入れきた芸能。『蛸(たこ)』や『通円(つうえん)』はまさに能のパロディそのものですし。

木ノ下:「笑い」を貪欲に追求する千之丞さんらしいアプローチですね。先ほど「先代 千之丞さんは、戦略的だったのか」と質問しましたが、お話を聞いていると、貪欲に「笑い」を追求してきたことが、斬新な演目に反映されていったのかもしれないと思いました。

千之丞:聞き知っている限りでは、祖父のエネルギーの根底には、戦争に対する強い怒り、反戦の気持ちがあったと思います。戦時中は「よくも俺の大切な青春時代を奪いやがって」という憤りがあったでしょうし、出征して帰ってきてもまったく食えない状況でしたし。晩年は柔和な人になりましたが、僕が生まれる前の時代はとても苛烈な人だったように思います。

茂山千之丞氏

木ノ下:千之丞さんは、将来のご自身についての理想像はありますか。

千之丞:「今後も面白いものを届け続けたい」と思いますが、70歳で書くコントに笑ってくれる人がいるかどうかは別の話ですよね。役者よりコント作家の人生の方が短いはずだから、これまで「早く自分のスタイルを確立したい」との思いで書き続けてきました。一度自分のスタイルができれば、あとは遊びがききますから。将来の理想は、舞踏家の大野一雄さんのようでありたい。車椅子に乗って舞台に颯爽と登場し、面白いことをぽろっといってどっかーんってウケたら、最高ですよね。

横山:常に作家目線を持っていることが、千之丞さんと先代の大きく違うところですね。先代はご自身ではほとんど書いておらず、「狂言をあまり知らない外部の人に新作を書いてほしい」と語っていますね。自分たちが書くと狂言の枠に収まってしまい、面白くない。あえて「狂言の枠組みを変えることに意味がある」のだと。千之丞さんがおっしゃるように、ある意味で過激な人でいらっしゃったのでしょうね。

木ノ下:先代 千之丞さんの著書に『狂言じゃ、狂言じゃ!』(晶文社、2000)があり、この本は入門書ならぬ「出門書」だと書いていることからも、千之丞さんの姿勢や意志を感じ取れる気がします。「狂言を野垂れ死させないために」という章もあり、横山先生がおっしゃったことも語られていますね。最後の質問ですが、千之丞さんは、今後の狂言は安泰だと思われますか?

千之丞:僕らより若い世代も育ってきているので、今後50年くらいは存続しているでしょうね。もちろん、一門が増えている分、みんなが食べていける仕事をつくり続けなくてはなりません。叔父の二世 茂山七五三(人間国宝)ですら長年銀行で働いていたように、食い扶持をつくるのは簡単ではないと覚悟しています。それから、狂言全体でいえば、他の流派の方とも切磋琢磨できる関係でいたい。攻めた言い方をすれば、国取り合戦のように、互いの拠点に攻めていくような気概があってもいいと思うんです。

横山:能よりも、狂言の将来の方が安泰かもしれません。お弟子さんへのお稽古に頼っていない家は、稽古人口の高齢化の影響を受けにくいので。茂山家は戦後の大変な時代をワイルドに生き抜いてきたぶん逞しいし、足腰が強い。何より、現代のお笑い芸人だと「第7世代がもう笑えなくなっている」といわれるくらい笑いのセンスというのは移り変わりが激しいものなのに、600年間、観客を笑わせ続けてきているのですから。

木ノ下:今日はあらためて、狂言師の皆さんの笑いに対するフットワークの軽さ、柔軟性を実感したように思います。千之丞さんの「他の土地を荒らしにいく」という攻めた姿勢もいいなと思いました。千之丞さんには、今後も「わきまえないえない人」であってほしい。今日はありがとうございました。

千之丞:ありがとうございます。これからもこんな感じでやって参ります。

左から木ノ下裕一氏、茂山千之丞氏、横山太郎氏