高谷史郎

テクノロジーが切り取る世界の断面

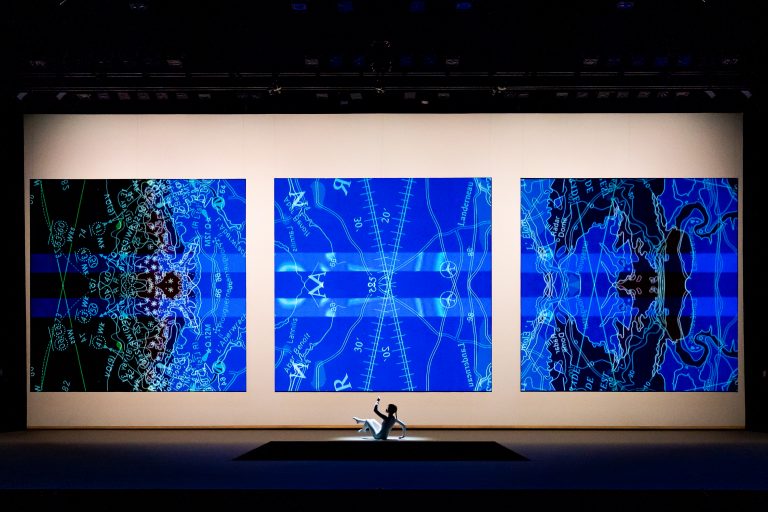

2008年に発表した『明るい部屋』に始まり、『CHROMA(クロマ)』(2012年初演)、『ST/LL(スティル)』(2015年初演)と、パフォーマンス作品を発表し続けている高谷史郎。時間・空間などをテーマに、西洋哲学や視覚表象についての批評的意識を含み込んだ作品群は、発表のたびに大きな話題を呼んできた。そんな高谷の新作『Tangent』が、ここ京都でまもなく世界初演される。

高谷史郎は1963年奈良生まれ。ロボットが大好きな子どもで、小学校の文集に「科学者になりたい」と書いた彼は、自動車デザイナーの叔父の影響でやがて自分もデザインの世界に関わりたいと考えるようになった。高校では理数系。数学的な思考が好きで、教科書を読んでも楽しいと思えるほどだったという。その後、入学した京都市立芸術大学で「ダムタイプ」の創設に関わり、メンバーとしての活動は現在も続いている。高谷曰く、「幼心にデザイナーの仕事を、理由が明快で事物を探究していけるようなものとして捉えていたように思います」。【1】

アーティストになった現在の高谷へとまっすぐ結ばれるような少年時代のエピソードだ。今日のアート表現にAIやプロジェクションに代表される先端的なテクノロジーは欠かせないが、高谷は日本におけるその直接的な先駆の一人と言ってよいと思う。

と言っても、そのアプローチはエンタメ的な過剰性や装飾性の方向にではなく、「見ること」の本質や、光や時間といった映像原理に向かっている。

1984年に始まったダムタイプとしての活動を経て、1998年に高谷は個人名義での最初の作品《frost frames》を、そして2000年に《optical flat》を発表した。特殊なモニターとピントグラスのようなかたちをした小型スクリーンを自作した後者は、すでにあるコンピュータやモニターのフォーマット的制約に依存しない新たな映像装置の発明としても注目された。

また、2013年発表の《Toposcan》では、スキャナーのように線状に対象物を撮像するラインセンサカメラを使って、人間の目では得られない超現実的なランドスケープを提示した。今回の「レパートリーの創造」のプロジェクトの一環として公開された田坂博子(東京都写真美術館学芸員)との対話のなかで、高谷はこのように語っている。

田坂 自然との関係であらわれる美しさで言うと、やっぱり雪の結晶の美しさは普遍的だと思うんです。ただ、それを切り取る「眼」がないと、レンズがないと、その美しさには気づけないという現実がある(…)

高谷 僕の場合は、その表現に「テクノロジー」が入ってくるんだと思う。なぜテクノロジーを使うかというと、アーティストが自分の頭の中で捉えた世界を絵にするというのとは違って、世界の断面を見せたいから。『明るい部屋』の展示でやったこともそれと一緒なんですけど、いま目の前に見えている世界は、そこにある世界なのか、自分の中に作ったものなのかわからないので、世界を「 」(カギカッコ)の中に入れるために切断する。テクノロジーはそうやって切断して接合するためにあると思う(…)【2】

世界の断面を見せるということ。それは高谷の表現に一貫して現れる姿勢だ。上記したインタビューのなかで、彼はそれを「ドキュメンタリー」と表現している。

自分というフィルターを介して世界像を二次的に出力するのではなく、カメラ=テクノロジーが見たままに得られる直接性・直視性を重視し、そのデザインに徹する。しかしそれもまた介入的なフィクションであることを認める。それが高谷史郎というアーティストの、世界に対するスタンスだ。

やわらかな集団性と創造性

ダムタイプ『2020』(2020年3月28日~ 3月29日 ロームシアター京都)撮影:井上嘉和

20世紀初頭に登場した新即物主義(ノイエザッハリヒカイト)やロシア・アヴァンギャルドなどを想起させる機械的でクールな表象は、ダムタイプが1990年に発表した『pH』や、同作以降に多用されるようになった大掛かりな舞台機構、グリッドや反復を多用した造形性にも見てとることができる。それは京都生まれの同グループが東京や海外で注目され始めた頃の「都会的で先端的なマルチメディア・アート集団」というイメージをかたちづくる一助にもなった。だが、高谷がダムタイプの特徴について言及するときにまっさきに挙げるのは、人間的でやわらかな集団性だ。

コンセプチュアルアート学科の古橋悌二や、日本画を勉強していた小山田徹、グラフィック・デザイン科の穂積幸弘など、十数人のアーティストが、それまでの演劇的発表形態から総合的芸術表現を模索し始めた時期で、そういった境界線のない作品が作れないかということで活動を始めたのです。

(…)

皆が対等に喋れて、様々なアイディアを出せる表現形態を何か作れないか、と考えていました。

(…)

ただそれと同時に、制作に時間はかかるし、他人のノイズが入り込むという性質などもコラボレーションには付き物です。それを単に駄目なこととして排除するのではなく、作品に上手く取り込んでいけるようにとは考えています。【3】

高谷にとって8年ぶりとなる新作パフォーマンス『Tangent』のクリエーションにも、このスタンスは引き継がれている。数学的でクールなデザイン思考と、ダムタイプでの経験から得た、即興的でやわらかな集団性。その両方が交差するところに、高谷の表現は立ち上がる。

中谷芙二子、坂本龍一、野村萬斎、十五代樂吉左衞門・樂直入、田中泯など多彩なアーティストたちとのコラボレーション、ダムタイプ名義で参加した第59回ヴェネチア・ビエンナーレ国際美術展を経て、高谷史郎はいかなる「世界」を我々に見せてくれるだろうか。

![高谷史郎ロングインタビュー[前編]](https://rohmtheatrekyoto.jp/wp-content/uploads/20220309_J_takataniinterview_2.Camera-Lucida.jpg)

![高谷史郎ロングインタビュー[後編]](https://rohmtheatrekyoto.jp/wp-content/uploads/20220309_J_takataniinterview_12.topograph_ShiroTakatani-scaled.jpg)