市原佐都子/Qの作品は私に「見えないもの」の存在を突きつける。それは社会的に「見えない(ことにされている)もの」であり、ときに私が「見えない(ことにしている)もの」、つまりは「見たくないもの」でもあるだろう。市原の手によって舞台に上げられ過剰なエネルギーでもって自らの存在を主張するそれらを、客席に座った私はもはや見ないままで済ますことはできない。こうして劇場は対峙の場となる。

「見えないもの」と一口に言っても、その内実は様々だ。たとえば生理や排泄、性行為や体毛の処理。市原作品に登場する女たちはしばしば、それらについて声高に語る。それは日本社会における抑圧の裏返しだ。残念ながら、現代日本において「見えないもの」の領域に押し込められているのは、圧倒的に女性に関わる事柄なのだ。

2016年に初演され第61回岸田國士戯曲賞の最終候補作にもなった『毛美子不毛話』は、男性による規範の押しつけとそれを女性が内面化していくプロセスを鋭く抉り出す作品だ。「本革のパンプス」を探し求める「私」はその道中、様々な人々と出会う。この作品における「本革のパンプス」は自立した女性の象徴とでも言うべきアイテムなのだが、やがて明らかになるのは「路地裏でなら本革のパンプスが買えるらしい」という噂自体が男性優位社会を維持するためのものだったという事実である。真相を知った「私」が「誰かに 私 踊らされるわ」と踊らされていることを自覚しつつ、それでも「みずからの意志をふり絞って力強く踊る」ところでこの作品は幕となる。

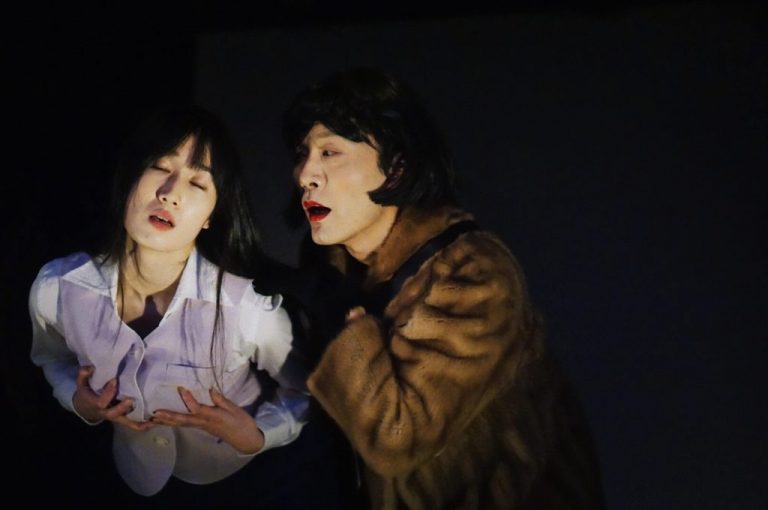

「毛美子不毛話」Photo : Mizuki Sato

不気味なことに、「私」以外の登場人物(やがて恋人となる会社の先輩、もう一人の「私」、見知らぬおじさん、謎の中国人)は全て一人の男性俳優によって演じられることになっている。「私」の前に繰り返し現れ、手を変え品を変え行動規範や価値基準を提示し押し付けてくる「彼ら」の実体は一人の男なのだ。しかもそれはもう一人の「私」となり代わり、目指した理想でさえ「彼ら」によって周到に用意されたものに過ぎない。自らがその内部に組み込まれた構造の仕組みを知ることは難しく、ましてやそこから逃れることはより一層困難である。

あいちトリエンナーレ2019で初演され第64回岸田國士戯曲賞を受賞した『バッコスの信女―ホルスタインの雌』の主人公は一見したところ平凡な主婦だ。家畜人工授精師として働いていた彼女はかつて、自らの手で人間の精子を牛に注入し、牛と人間のハーフであり、しかも上半身が女、下半身が男の「ハーフ」でもある「獣人」を生み出してしまったことがあった。獣人は自分を捨てた母と改めて結びつき「生まれ直す」ことを夢見るが――。

市原の作品にしばしば動物や異種交配のモチーフが登場する。それらは現代社会では見えない場所へと追いやられてしまった排泄や生殖といった動物としての人間の側面を表舞台へと回帰させる。獣人が訪れるのが主婦が暮らすリビングダイニングだというのも示唆的である。家事労働もまた、現代社会においてはしばしば「見えないもの」として扱われきた。そこはまさに「見えないもの」の、その押し込められてきたエネルギーの渦巻く領域なのだ。

牛のモチーフはさらに、牛乳や牛肉のイメージを介して養育と食の問題を生殖の問題に接続し混線させる。人間と動物。男と女。獣人の存在は二項の境界を揺るがし、そのとき人間中心の、あるいは男性中心の倫理は失効する。……のだが、実際の上演では、獣人の強烈な存在感が、このような理屈以前の説得力でもって私を組み伏せたのだった。市原作品の登場人物はいつも全力で「私はここにいる」と叫んでいるようだ。市原は「見えないもの」を生み出す現代社会の構造をクレバーな手つきで分析し批判しつつ、一方でその構造を分析ごと吹き飛ばすかのような爆発的なエネルギーを舞台に上げてみせる。理性と衝動のハイブリッド。獣人の姿は市原の演劇それ自体にも重なって見える。

©Aichi Triennale Organizing Committee Photo:Shun Sato

『バッコスの信女―ホルスタインの雌』はエウリピデスによるギリシア悲劇『バッコスの信女』を下敷きに書かれている。男性のみで演じられていたギリシア悲劇を女性のみで演じる形に翻案してみせる批評性、古典を現代の鏡として利用するその手つきも巧みではあるのだが、それと同じかそれ以上に重要なことは、過剰なエネルギーを注ぎ込んでも決壊しない確かな足場として古典の枠組みが機能している点だろう。古典を参照することで市原はむしろ、より自由に創作する術を手に入れたのだ。

2021年4月に市原は平田オリザの後任として城崎国際アートセンターの芸術監督に就任し、7月には同館でスイス・チューリッヒのノイマルクト劇場の共同制作作品としてオペラ『蝶々夫人』を参照した新作『Madama Butterfly(蝶々夫人)』の滞在制作も行なっている。2022年2月にはシアターコモンズ(東京)、ロームシアター京都での上演も予定されているこの作品は、西洋人男性から日本人女性へと向けられたまなざしを反転し、日本人女性の視点から西洋人男性を描く作品になるという。古典を踏み台に市原はどこまで飛んでみせるのか。ヨーロッパの劇場との共同制作がどのように結実するかも楽しみに待ちたい。

ロームシアター京都のレパートリーとして今回リクリエーションされる『妖精の問題』は、2016年の相模原障害者施設殺傷事件を契機に書かれた作品だ。市原は「事件によって、自分のなかにある優生思想や、自分が抱えている生きづらさを意識させられた」という[*1]。「 見えないもの」は、必ずしも自分の外側に存在しているわけではない。そのことに無意識に気づいているからこそ、私はそれを見たくないのである。だが、そのように目を逸らす行為こそが、生きづらさの源だという可能性はないだろうか。「見えないことにされているもの」や「見えないことにしているもの」に目を向けることは「できるだけ偽善的ではない方法であらゆる生を肯定する」ための最初の一歩となり得る。その意味で市原佐都子/Qの作品は、まさに「必見」の演劇と言えるだろう。