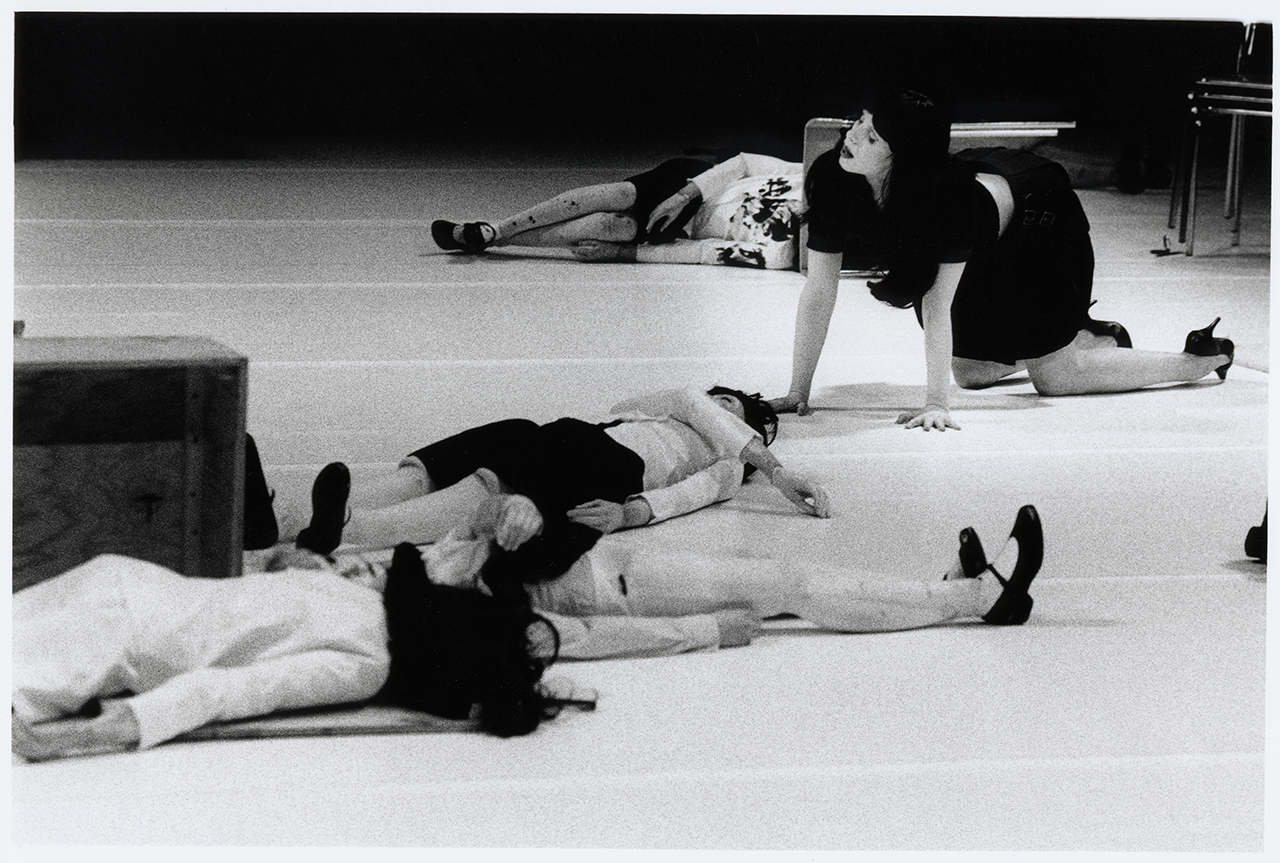

Show: I Apologize (creation 2004) Design: © DACM / Gisèle Vienne Artist: Anja Röttgerkamp Photograph: © Mathilde Darel

Show: I Apologize (creation 2004) Design: © DACM / Gisèle Vienne Artist: Anja Röttgerkamp Photograph: © Mathilde Darel闇の美学をつらぬき演出家、振付家、人形作家、美術家として活躍するジゼル・ヴィエンヌ。その特異な作家性は、彼女が生まれた環境により決定的に育まれた。人形作家であったオーストリア人の母は、画家・詩人・劇作家のオシュカー・ココシュカの弟子であり「壁紙よりも絵画のほうが安上がりだから」と、みずからペインティングした作品で実家の壁を埋めつくすような異才であった。ひるがえってフランス人の父は、絵画よりも活字の虜であり、部屋を書庫にしてしまうほど「哲学に異常な熱意をもやす、実にフランス的なインテリ」であった。

両親の文化的滋養を存分に吸収して育ったヴィエンヌは、おのずと美術と哲学の双方を愛すようになる。彼女がとくに魅了されたのが、ルネサンス的西洋人道主義の先にある、ロジックでは掴みきれない闇の美しさにほだされた才能たち。たとえばナチス政権が称揚した「健康で優性なるアーリア民族」という思想へ反旗をひるがえし、奇妙に歪んだ関節人形を製作した人形作家ハンス・ベルメール。あるいは光彩を捉えるパリ印象派が全盛期であった一九世紀末欧州でひたすら神秘的な暗黒世界を描きつづけた画家のフランツ・フォン・シュトゥック。また哲学的には、いわゆる西洋哲学のアウトローともいえるニーチェ、バタイユ、アルトーといった思想家たちを好んで読みふけっていった。

さらにここに10代のときベルリンでクラブ通いをしていたときに愛したデトロイトテクノや、デヴィット・リンチのキネマトロジー、サミュエル・ベケットの劇作術など、やはり光の消失点のかなたにある暴力、死、病といった闇の因子をとらえる芸術に耽溺していく。そして早熟な彼女は10代後半にして、自身の作家性の基盤となる哲学をほぼ地固めし、「美術、文学、音楽のすべてを融合する最適な手段な人形劇に違いない」という確固たる結論に至る。そして自分の信念を貫くべく、哲学科に在籍した大学卒業後、フランス国立高等人形劇芸術学院に進学。西洋のマリオネットだけでなく淡路人形座の文楽などに感銘を受けながら、自分が断乎として信ずる世界観をさらに追求していく。

ヴィエンヌ作品の最大の魅力は、その極端な二律背反性にある。特に『I Apologize』(04)、『Une belle enfante blonde』(05)、そして今回、再上演される『ショールームダミーズ』(01)といった初期作では、思春期のイノセントな輝きとその背後にひそむ暴力性が合わせ鏡のように描かれる。どこかでガス・ヴァン・サントの映画を思わせる少年少女たちの石膏細工のような美しさは、青春の危うさと翳りに満ちており、絶対的な純粋さの裏には、暴力への欲望が埋もれていることを示唆してみせる。儚さと暴虐さ、美しさと残酷さ。光輝く美しさと暗黒のオブセッションが併置されるヴィエンヌの作品では、いわば「感情のエクストリームスポーツ」のように際から際まで感情が揺さぶられていく。より具体的に説明するならヴィエンヌは、プラトン的な真善美のイデアを基盤とする西洋哲学をふまえつつも、死、性、暴力といったディオニソス的俗世も同じほど尊重し、人間の理性のコントロールが利かなくなった場所から真実や美しさを照射しようとこころみるのだ。

Show: Crowd (creation 2017) Design: © DACM / Gisèle Vienne Artist: Tyra Wigg Photograph: © Estelle Hanania

Show: Crowd (creation 2017) Design: © DACM / Gisèle Vienne Artist: Tyra Wigg Photograph: © Estelle Hananiaそういえば最新作『Crowd』では、暴徒化する群衆心理を活写すべく、クラブカルチャーを研究するとともに、英国社会学者ジュール・エヴァンズの著書『The Art of Losing Control(我を失うための美学)』(2017年)を参考にしたと語っていた。つまりヴィエンヌは、論理の弁証を重ねにかさねたのちの「我を失ったエクスタシー状態」からこそ、論理で己を欺むくことのない人間の真実の姿が透けて見えてくることを知っているのだ。そしていうまでもなくこの考えは、彼女が偏愛するアルトーの思想にじつによく似ている。ただ勘違いしてはならないのは、ヴィエンヌはアルトーへ向かっているのでなく、アルトーの先へ向かおうとしているということ。

かつてアルトーはその代表的著書『演劇とその分身』(1938年)で、論理中心主義的な西洋演劇を烈しく糺弾すべく、俳優とは、論理でも、言語でも、頭脳でもなく「魂のアスリートだ」と高らかに宣言した。この有名な言を借りるなら、ヴィエンヌは俳優たちにこれと似て非なる状態にあることを求める。つまり彼女の作品で俳優たちは「論理的な、魂のアスリート」であることを要請されるのだ。論理のない忘我状態は、単なるナルシスティックな自己耽溺に陥る可能性がきわめて高い。そうではなくすべての発話・行為・構造が設計されたメカニズムのなかで身体的に研ぎ澄まされた別次元の崇高さを求めていく。この論理と情動の二律背反性を見事に収束させていく芸術的手腕に、ジゼル・ヴィエンヌの無二の才覚がある。

さて、今回再編・再上演される『ショールームダミーズ#4』は、2001年初演ののち、2009年リ・クリエイション版、2013年ロレーヌ国立バレエ団版と3度再演が繰り返されている作家の初期出世作のひとつである。基本情報として抑えておくべきは、本作は、精神及び肉体的苦痛に対して快楽を覚える性的倒錯者を描いたレーオポルド・フォン・ザッハー=マゾッホによる『毛皮のヴィーナス』を原作にとるということ。断るまでもなくマゾッホは、マゾヒズムの語源となったウクライナの伯爵だ。原作では、マゾッホ自身を連想させる主人公セヴェリーンが、保養地で出逢った美貌の未亡人ワンダに一目惚れし、自身の超官能主義を告白したうえで、自分を奴隷として虐めぬいてほしいと懇願する。この本筋をふまえたうえで、ヴィエンヌは『ショールームダミーズ』で、よりいっそう複雑に錯綜した男女の権力ゲームを提示する。

ヴィエンヌは本作で、原作には存在しない思考実験を追加する。それはつまり「リアル/バーチャル」の境界を複層化する思考実験だ。具体的に説明するなら、ヴィエンヌはここで人間と人形の双方にワンダを演じさせることで、電子人格のようにワンダを複製・増殖させていく。するとセヴェリーンが翻弄されているワンダが果たして実在する人物なのか、あるいは彼が脳内で再生産しているバーチャルな記憶の産物なのかわからなくなっていく。つまりそこにいるワンダがリアルな人物なのか、仮想的アバターなのか、彼の記憶のなかの肖像なのか、全く判然としない混乱状態に観客を陥れていくのだ。しかも今回の上演では、唯一の男性パフォーマーであったセヴェリーンが舞台に登場しないという。そうすることで「独りの男性にほかの女性パフォーマーが制御されている」とも解釈されかねなかった男尊女卑的構図を避ける狙いがあるという。

人間と人形を舞台上に並べることで、ヴィエンヌは無数の哲学的問いを観るものに投げかけていく。果たして現実/仮想、人間/人形、能動性/受動性の境界線はどこにあるのか? まるでロボットのような表情の人間よりも血なまぐさい仮面をかぶった人形に感情を動かされたとしたら、果たしてその観客の感情はフェイクなのだろうか? トラウマ的な記憶作用により脳内で焼き直される人物は、目のまえにいないからといって、現実に不在であると言い切れるのだろうか? 男性不在の世界で、女性が女性性を演じるとき、それは果たして誰のための「女のパフォーマンス」になるのだろうか? これらの問いをヴィエンヌは単なる机上の空論におさめるのではなく、肉体をともなった「フィジカル・フィロソフィー(身体的哲学)」として舞台上に現前化していく。まただからこそ今回、日本人パフォーマーたちの身体を用いることで、いままで浮上してこなかった問いもおのずと浮かんでくるはずだ。自覚的であれ無自覚であれ、どちらかといえば控えめで受動的、なによりもまわりから浮かない同質性をまとうよう「訓練」されてきた日本人女性たち。そんな彼女たちが、どのようなワンダを舞台上で演ずるのか。おそらくフランスでの上演とは異なる、日本的な闇の美しさが浮き彫りになってくるはずだ。