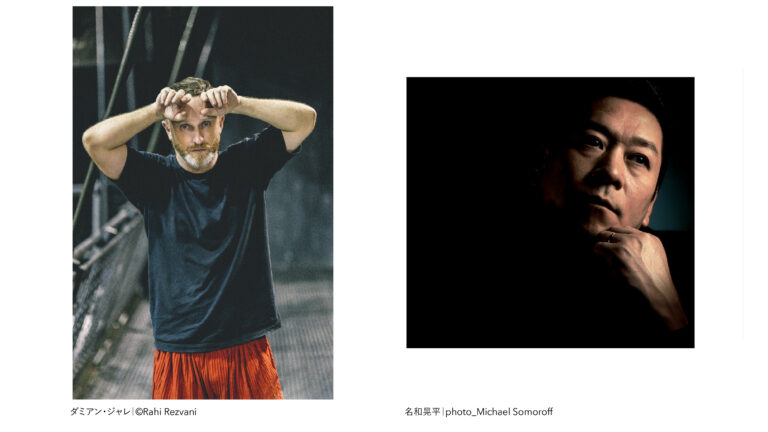

ダミアン・ジャレ×名和晃平『Planet[wanderer]』 ©Rahi Rezvani

ダミアン・ジャレと名和晃平による『Planet[wanderer]』が、ようやく京都で上演される。本来は2020年か2022年にロームシアター京都で日本初演されるはずだったが、新型コロナウイルスの感染拡大によって上演延期を余儀なくされていた。

『Planet[wanderer]』はジャレと名和の前作『VESSEL』(2016)に連なる作品だ。日本神話『古事記』に取材し、前作で取り組んだ「世界の創生」の「その次」を描くという(さらに「その次」が『MIST』である。三部作の最終作ということになるが、これも新型コロナウイルスが蔓延したため、最終的には映像作品になった)。とはいえ、『VESSEL』と同様に『古事記』の神々が明示的に現れることはない。振付家と彫刻家の関心が「生成と聖性」にあることは明らかだが、アマテラスやオオクニヌシノミコトや神武天皇が登場するわけではない。

視覚的にも物語的にも『古事記』の葦原中国が参照されているのは間違いない。だが舞台を観て連想されるのは、むしろ『旧約聖書』の「創世記」であり、仏典の『華厳経』であり、デモクリトスの原子論であり、現代物理学である。アダムは土の塵からつくられた。微小な塵の中にはそれぞれに仏の国土がある。万物を構成し、宇宙を形づくるものは原子である。

舞台上には大地に見立てた土か砂のような素材が敷き詰められ、パフォーマーの身体には炭化ケイ素が塗られてキラキラと光っている。身体の彫刻化と、彫刻化された身体による彫刻の動体化を目指すジャレと名和は、「生成と聖性」について徹底的・原理的に考え抜き、塵=原子を出発点として作品をつくることに決めたのだろう。

パフォーマーの運動能力には、今回も目を瞠らされる。特に、大地から生えた葦のような身体が、踝から下だけを支えに、ほとんど180度近く前後に屈伸する様は驚異的だ。その場面は10分強も続き、これ以上は無理だろうと思った頃合いに、パフォーマーたちは足を抜いて地表を歩み出す。植物と動物が各々の進化を始め、惑星の生物相が花開いてゆく様を表した、これは最も感動的な場面である。この瞬間から地上は、そして海中も天空も、多様性を言祝ぐことになった。

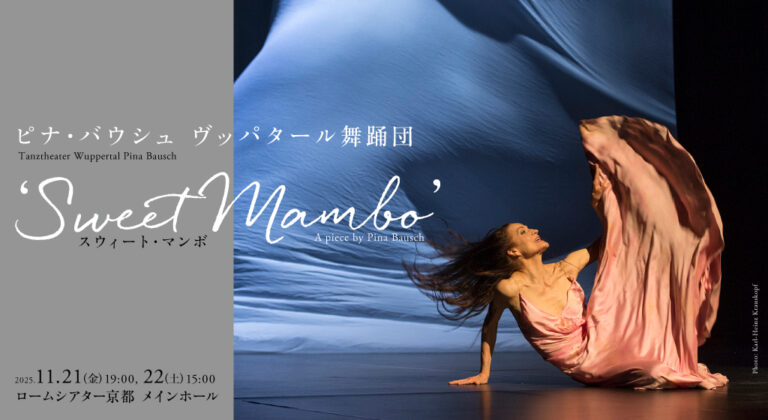

ピナ・バウシュ ヴッパタール舞踊団『Sweet Mambo』 Photo: Karl-Heinz Krauskopf

多様性と言えばピナ・バウシュを思わざるを得ない。急逝してから16年が経つが、ピナが育て上げたヴッパタール舞踊団は、ひとつの家族としての性格をいまだに保持している。

母親としてのピナは、性別も出自も異なる子供たちの個性を重んじ、話をよく聴き、それぞれの物語を創作に取り込んだ。「私は人がどう動くかではなく、何が人を動かすかに興味がある」という言葉はよく知られている。この秋に日本で初上演される最晩年の作品『Sweet Mambo』においても、創作はピナがダンサーに投げかける質問から始められた。

出演者数だけ見れば大作とは言えないかもしれない。けれども、とりわけ女性陣のソロは時間もたっぷり取られ、見応えがある。出演者のうち7名が初演時と同じキャストというのも、安心感を抱かせるとともに我々観客の関心や好奇心を募らせる。彼ら彼女らは、20年近い時間を経て、どのように変わったのだろうか。いまは亡き「母」の思いはどのように受け継がれているのだろうか。

他の作品と同様に、主題が何かはひとことでは言えない。愛と性、ジェンダー、人生の悩みと喜び……。言葉にすれば単純だが、愛も性もジェンダーも、人生の苦楽も、どれひとつとして同じものはなく、細部は人によって異なる。だからこそダンサーは、他とは異なる拵えで、声で、体で、見た目と語りと動きによって、自らの物語を表現する。女に言い寄り、触れようとする男たち。男に奉仕させ、翻弄する女たち。「行かせて!」と叫びながら走り去ろうとして、男ふたりに何度となく押し止められる女もいる。

舞台の奥には白いカーテンがあって、女性ダンサーの色彩豊かな衣裳と強い対照を成す。大道具というより小道具として面白い使われ方もするが、注目すべきはときおり白黒のフィルムが投影されることだ。魚の研究に夢中な科学者の夫にかまってもらえない妻が、夫の親友で著名な飛行士に言い寄るという筋の『青狐』。なぜピナが、ナチの時代の1938年に公開された娯楽映画を選んだのか。カーテンの前で展開される場面を見ながら考えるのも面白い。

ピナ・パウシュ|Photo: Wilfried Krüger

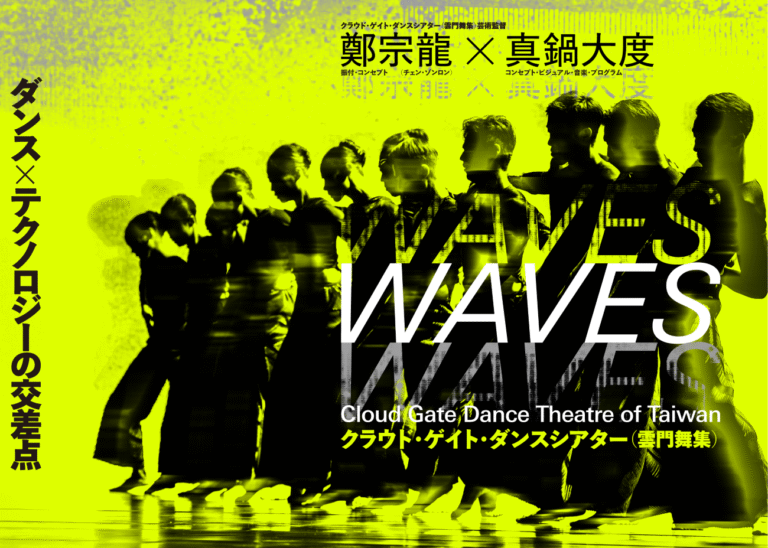

クラウド・ゲイト・ダンスシアター(雲門舞集) Photo by LIU Chen-hsiang

台湾を代表する舞踊団、クラウド・ゲイト・ダンスシアター(雲門舞集)の活動は、結成以来50年以上に及ぶ。初代芸術監督の林懐民は「誰もが楽しめるダンスを」と宣言し、気功、武術、東西の舞踊技法などを取り入れた独自の身体言語をつくりあげた。現代では、ヴッパタール舞踊団のように、国籍の異なるダンサーを擁するカンパニーが多い。その風潮と逆のようにも見えるが、欧米が主流だと思われがちなコンテンポラリー・ダンスを多様に、豊かにしたとも言えるだろう。

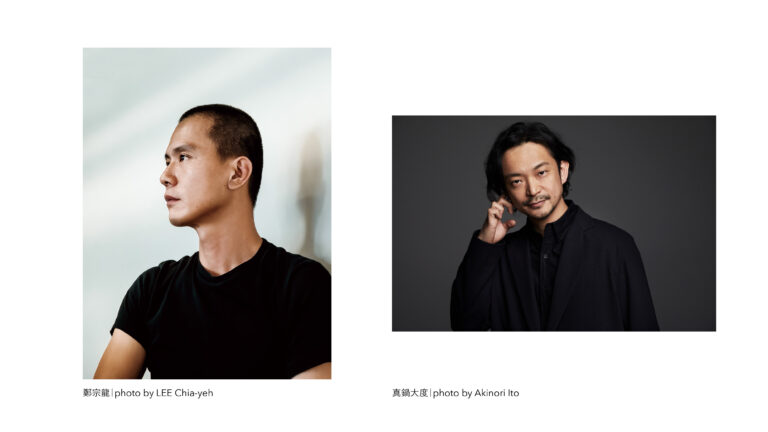

2020年、鄭󠄀宗龍が新たな芸術監督に就任した。両親は台湾南部から台北に移り住み、スリッパの製造販売を生業としていた。本人は幼少期からダンスを学んで頭角を現すが、若い頃、ある事件のために、2年間の保護観察処分と社会奉仕活動を命じられた。この経験を通じて、自分自身を見つめ直し、社会との関わりの大切さを学び、昼はトラックの運転手を務め、夜は芸術大学で勉学に勤しんだ。そんな経験のせいか、現在のクラウド・ゲイトの舞台からは、かつてはなかったストリート感覚が感じられる。

12月に京都の観客に披露される『WAVES』は、メディア・アーティストの真鍋大度とのコラボレーション作品だ。Perfumeのライブのディレクションや、リオデジャネイロ五輪閉会式でのAR(拡張現実)技術を利用した演出で知られる真鍋は、コンセプト、ビジュアル、音楽、プログラムを担当。筋電センサーを用いたり、AIにダンサーの動きを解析させたりして、これまでにない振付の可能性を模索した。『WAVES』では、エネルギーとしての波がどのように身体、空間、メディア、観客に伝わるのかを探求したという。鄭󠄀は「新たなダイナミズムやエネルギーを得るために、コンピューターから学ぶ好い機会」だったと述べている。

『白鳥の湖』でも『青海波』でもよい。あるいはノエ・スーリエの『The Waves』やダミアン・ジャレ+JRの『防波堤(Brise-Lames)』でもよいが、古今東西の振付家や踊り手は波の動きに魅せられてきた。もはや、ダンスの古典的な主題・モチーフのひとつと言ってよいだろう。武術や瞑想などによって鍛え上げられたクラウド・ゲイトのダンサーが、AIの助けも借りて、どれほど切れのよい、そして滑らかな「波」を見せてくれるかに期待したい。

ご存じの通り、世界は激変のさなかにある。パンデミックや自然災害や戦争に加え、米国では新しい大統領が選ばれて、歴史の針を巻き戻すような政策を次々に打ち出している。危惧されることのひとつは多様性の否定である。生物学的にも文化的にも、人間にとって多様性の否定は自殺的な行為にほかならない。

上に紹介した3つの演目はいずれも個性的であり、共通するのは高い志と卓越した技巧くらいだ。ダンサー/パフォーマーの身体的特徴も、ダンスのスタイルも、振付の方法論も、音楽も美術も衣裳も照明もまったく異なる。

でも、だからこそ素晴らしい。同じ原子によって組み立てられながら、人間の声は、体は、動きは、みんな違う。違うのが当たり前だし、違いを知って、それを楽しむのが文化を享受するということだ。多様性を追求し、それ自体多様である3つの演目は、巻き戻された針をもう一度前に進めようとするだろう。腰を左右に振りながら、両手の拳を揺らす「王」の踊りだけがダンスではない。

![ダミアン・ジャレ×名和晃平 『Planet[wanderer]』](https://rohmtheatrekyoto.jp/wp-content/uploads/ea47dfecc5ef202ccd32e37948d33622-768x513.jpg)