1957年にスタートし、京都では恒例の落語会として長く親しまれてきた「市民寄席」。 京都会館がロームシアター京都としてリニューアルオープンしてから最初に開催された市民寄席は、第325回(2015年5月15日)の市民寄席です。第325回から今日まで、市民寄席は50回以上開催され、劇場に根付いてきました。

市民寄席では、ご来場いただいたお客様に配布するパンフレットに、小佐田定雄氏による演目解説を掲載しています。Spin-Offでは、ロームシアター京都版・上方落語演目のミニ辞典として、また、これからも続く市民寄席の歩みのアーカイブとして、本解説を継続して掲載していきます。

第375回

「三十石」桂雀三郎

日程:2025年5月27日(火)

番組・出演

「子ほめ」 桂小文三

「コンパ大作戦」 露の眞

「いらちの愛宕詣り」 笑福亭竹林

「三十石」桂 雀三郎

◆子ほめ こほめ

子供を褒める噺で『子ほめ』です。演じます小文三さんは文三さんの一番弟子。師匠の名前に「小」を付けると誰の弟子か一目瞭然ですし、「小」という文字には若々しさと色気があります。上方落語協会には現在、「小文枝」、「小春団治」が居られます。他にも師匠の名前の一字に「小」を付けている名前があり、いずれもすばらしい名前です…というのは『小ほめ』です。

◆コンパ大作戦 こんぱだいさくせん

コンパの語源はドイツ語の「コンパニー」。英語でいうと「カンパニー」。「カンパニー」には「会社」という意味もありますが、ほかに「付き合い」とか「人の集まり」という意味もあります。明治時代の大学生が親睦を深めるために酒を酌み交わしたのが「コンパ」の始まりです。なぜ英語でなくてドイツ語かと申しますと、明治の学生さんにとつてはドイツ語を使うのがオシャレだったからです。例えば「アルバイト」、美人を指す「シャン」という言葉もドイツ語なんですよ。

◆いらちの愛宕詣り いらちのあたごまいり

ぼんぼんのことを「ぼんち」と言うように、常にイライラセカセカしている人のことを関西弁で「いらち」と申します。この噺の主人公が「いらち」を治してもらいに参詣する愛宕神社は京都の西北に位置する愛宕山の重畳にあります。愛宕山は上方落語にはおなじみの場所で『愛宕山』というそのものズバリのタイトルの噺があります。また、愛宕山に天狗を捕まえに行く『天狗さし』や、天狗にさらわれて僧正ケ谷へ連れて行かれる『天狗裁き』などがあります。ぜひ落語の聖地巡礼をなさいませ。

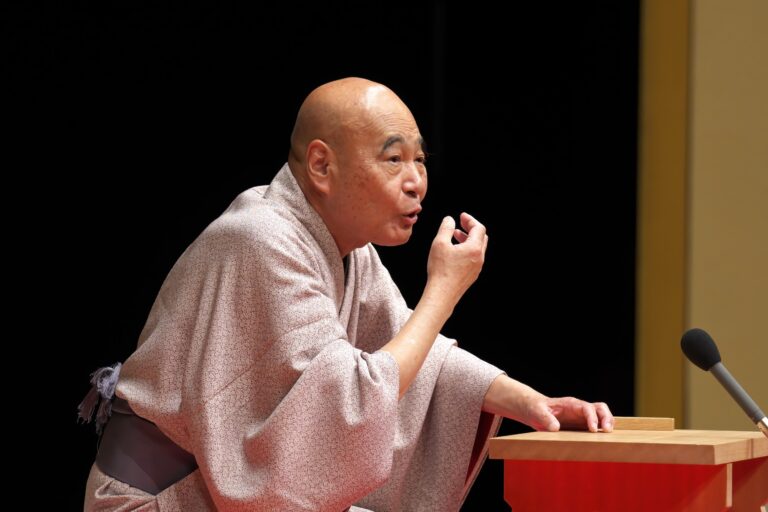

◆三十石 さんじっこく

この噺のタイトルを歌舞伎の外題調に『三十石夢之通路(さんじゅっこく・ゆめのかよいじ)と書くことがあります。明治のころに舟唄で美声を聞かせるのを売り物していた落語家さんが居て、その人が演じる場合は『三十石浮之舟唄(さんじゅっこく・うかれのふなうた)』と題して特別扱いしたものだと申します。その美声の持ち主は初代桂雀三郎。今日皆さんの前に登場するのは三代目雀三郎さんですから先々代にあたります。初代さんは初代の枝雀のお弟子でした。雀三郎の名前には「美声」が付いてまわるのでしょうか。

第376回

「禍は下」桂春若

日程:2025年7月22日(火)

番組・出演

「延陽伯」 桂源太

「夢八」 桂三ノ助

「抜け雀」 笑福亭鶴笑

「禍は下」桂春若

◆延陽伯 えんようはく

現在ですと、結婚や恋愛を目的にパートナーを探すためには「マッチング・アプリ」などという便利なものがありますが、そんなものがなかった古典落語の時代には、独り者と見たらやたらと縁談を持ち込んでくる甚兵衛さんや家主さんなどの俗に「世話焼き」と呼ばれる存在がありました。その世話焼きさんたちのおかげで人口減少は食い止められていたわけです。

◆夢八 ゆめはち

現在ですと、大事なものを危険から守るためには「セキュリティ・システム」などという便利なものがありますが、そんなものがなかった古典落語の時代には「番人」といって人間が一人、付きっ切りで監視していたのだと申します。番人には火災の用心をする「火の番」、門の護りを固める「門番」などがございます。落語会でも高座の座布団や見台、膝隠し、名ビラなどの管理をする「高座番」という人が居ます。さて、この噺の主人公は何の番をするのでしょうか?

◆抜け雀 ぬけすずめ

昔、宿場町にあった宿屋のことを「旅籠(はたご)」と呼んでいました。「籠」というのは、本来は馬のエサを入れる籠のことだったそうですが、後に旅人の食べ物を入れる容器のことになり、食事を食べさせる宿のことをそう呼ぶようになったのだと申します。いろんな人が泊まり合わせる宿屋は、騒動の舞台にはうってつけで、十辺舎一九の『東海道中膝栗毛』や上方落語の「旅ネタ」にもしばしば登場します。いつもはパペット落語を演じている鶴笑さんですが、今回はどんな高座を見せてくれるのでしょうか?

◆禍は下 わざわいはしも

男性の和服で正装と申しますと、時代劇の武士が殿様の御前にまかり出る時に着る「裃(かみしも)」。上半身に着ける袖のない肩のところが突っ張った上衣の「肩衣(かたぎぬ)」を「上(かみ)」。下半身に着ける袴のことを「下(しも)」と呼びます。落語家修業の第一歩は師匠の着物をたたむこと。きちんとたためるようになるまで楽屋入りを許されない…ともうかがいました。その中でも袴をたたむのは羽織や着物をたたむより一段上のレベルの技術が要るのだそうで、ことに紐の扱いがややこしいとうかがいました。

第377回

「人生まだまだ」 三風改メ 五代目 桂慶枝

日程:2025年9月28日(日)

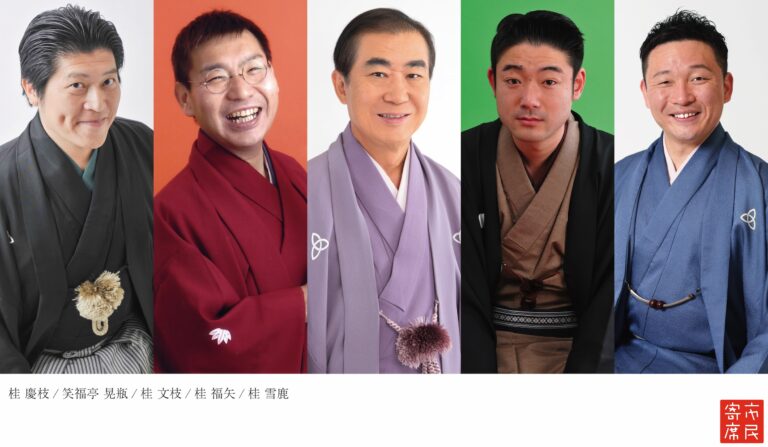

番組・出演

「寄合酒」 桂 雪鹿

「天災」 桂 福矢

「おたのしみ」 桂 文枝

仲入

「堪忍袋」 笑福亭 晃瓶

「人生まだまだ」 三風改メ 五代目 桂 慶枝

◆寄合酒 よりあいざけ

最近、「飲み会」が少なくなった…という噂を耳にしました。昔…というほど以前でない昔、会社帰りに一杯という流れが普通だった時代がありました。落語家さんたちは、落語会や寄席が終わると「打ち上げ」と称して慰労のために、毎晩のように飲みに行っていたものです。近年はずいぶんとその機会が減っているようですが、古典落語の世界では…。

◆天災 てんさい

この噺に登場する先生が教える「心学」というのは江戸時代中期から後期にかけて流行した人の道を教える学問です。学問といっても武士だけのものではなく、農民や商人、職人など身分にかかわらず教えを受けることができました。現代のビジネスマンや経営者にも通用する教えもあるそうですから、興味のあるお方はぜひ一度「心学」関連の本をお読みになったらいかがでしょうか。その手始めにこの落語をお聞きいただくと、きっと役に立つ…かな?

◆おたのしみ

入門直後にラジオの人気者になって以来、ずっとトップスターの座を走り続けています。今から四十五年ほど前から取り組んだ、現代を舞台にした「創作落語」は作品数が三百三十席を超えました。その内容も時代とご本人の年齢によって進化し続けていて、「百歳で五百席」という目標も決して夢ではないように思えます。今日の演目は何を演じるか「おたのしみ」ということですが、ひょっとしたら最新作の『おたのしみ』というタイトルの創作落語を聞かせてもらえるかもしれません。

◆堪忍袋 かんにんぶくろ

晃瓶さんの師匠の鶴瓶さんが東京から輸入してサゲを改良した作品で、原作は明治時代に益田太郎宇冠者という喜劇作家がこしらえた新作落語です。「堪忍」というのは元々仏教の用語で「堪え忍ぶ」、「我慢する」いう意味で、怒らずに相手を許すことです。許すことができないことでも、ぐっとこらえて許すのが「ならぬ堪忍、するが堪忍」といって本当の「堪忍」なんやそうです。舞妓さんに京ことばで「堪忍どすえ」と謝られたら、ならぬ堪忍も許してしまいそうですね。

◆人生まだまだ じんせいまだまだ

一九六一年に滋賀県草津市に生を受けた男の子は、八四年三月に当時は「三枝」と名乗っていた現・文枝さんのもとに入門して落語家生活をスタート。師匠からは「落語界に新しい風を」という祈りを込めて「三風(さんぷう)」という芸名を付けていただきました。三風青年は期待に応えて「客席参加型落語」という形式を創案し、この型は商標登録されているそうです。そして、芸歴四十年を迎えたのをきっかけに、昨年九月、めでたく「桂慶枝」という由緒ある名跡を五代目として襲名するに至りました。

第378回

「不動坊」桂九雀

日程:2025年11月25日(火)

番組・出演

「時うどん」 露の 瑞

「黄金の大黒」 森乃 石松

「蔵丁稚」 林家 花丸

「不動坊」 桂 九雀

◆時うどん ときうどん

江戸はそば、大阪はうどん…とよく言われます。その例として引き合いに出されるのが落語の『時そば』と『時うどん』。でも、江戸の吉原を舞台にした歌舞伎『助六由縁江戸桜(すけろく・ゆかりのえどざくら)』には福山という名代のうどん屋の出前持ちが登場しますし、江戸の代表的なそば屋『砂場』の元祖は大阪だそうで、まさに「麺類みな兄弟」なのです。

◆黄金の大黒 きんのだいこく

大黒さんは正式なお名前を「大黒天」といい、もとはインドの神様でしたが、後に仏教に採り入れられました。日本に渡来した時に、「だいこく」という読み方が日本神話の「大国主命(おおおくにぬしのみこと)」と混同されて、豊作と富貴の神様として「七福神」のメンバーに入っています。そのお姿は米俵の上に座り、大きな福袋を肩にかつぎ、手には打ち出の小槌を持ってにっこりと笑っておられます。この噺の舞台になっている長屋に幸多きことを祈ります。

◆蔵丁稚 くらでっち

来月一日からご当地・南座で顔見世興行が始まります。この落語の舞台になっている時代の芝居小屋は、中へ入るための木戸銭はそれほど高くはなく、いい席に座ろうと思ったら特別料金を追加で支払うというシステムでした。ですから、商家に奉公している丁稚さんでも、お小遣いで立ち見とか安い席で見物することができたわけです。大阪の道頓堀に最後に残っていた劇場・松竹座も来年の五月に閉館になるそうで、江戸時代から続いた「五座の櫓」の伝統は絶えてしまうことになりそうです。

◆不動坊 ふどうぼう

タイトルになっているのは講釈師の芸名で、フルネームで申しますと「不動坊火焔」。不動明王が背中に火焔を背負っているところから付けられました。また、女房の「お滝」という名もお不動さんには付き物の「不動の滝」からきているのだ…と米朝師匠に教えていただきました。もう一人、軽田道斎という講釈師も登場しますが、こちらは「道才カルタ」という昔流行ったカードゲームからきた名前です。古典落語の登場人物は匿名性が高いのですが、明治時代にできたこの噺には、凝った「役名」が付けられています。

第379回

「スタディベースボール」笑福亭仁智

日程:2026年1月25日(日)

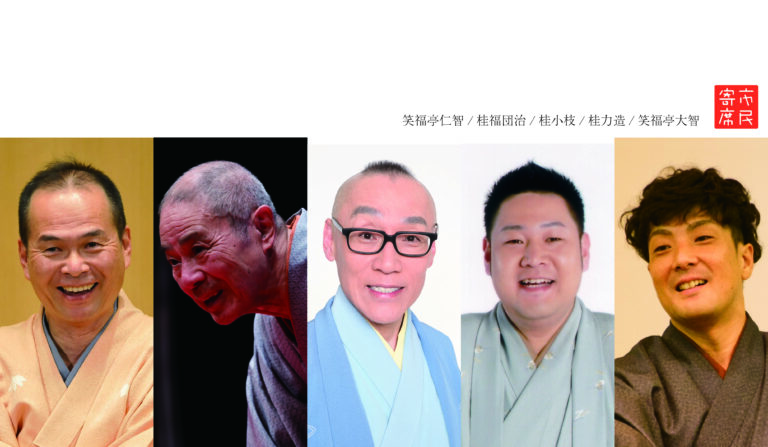

番組・出演

「看板の一」笑福亭大智

「笠碁」桂力造

「蜆売り」桂福団治

仲入

口上(司会:桂春若) 仁智・福団治・小枝・力造

「くっしゃみ講釈」桂小枝

「スタディベースボール」笑福亭仁智

◆看板の一 かんばんのピン

タイトルの「一」は「ピン」とお読みください。語源はポルトガル語で「点」を意味する「ピンタ」だと言われています。サイコロの「一」の目が「点」に見えるので「ピン」と呼ぶわけです。この隠語を使うのは博打の世界だけではありません。芸能界でも落語家以外で一人で舞台に立つ芸人さんのことを「ピン芸人」というのも、ここからきています。

◆笠碁 かさご

今から二十五年前、ひとりの体格のいい青年が桂ざこば師匠のもとに入門しました。体の幅が広いところから「ひろば」と名付けられた…のかも。そのひろばさんが昨年三月、「桂力造」という名跡の二代目を襲名いたしました。先代…つまり初代力造さんは初代桂文治の高弟と申しますから幕末の人。ちなみに初代文治は現在「桂」を亭号としている東西の落語家のルーツです。今回が「力造」としての初めての市民寄席の高座で、師匠譲りの『笠碁』を披露いたします。

◆蜆売り しじみうり

現在放送中のNHK朝の連続テレビ小説『ばけばけ』では、貧しい時代のヒロインが蜆を売って歩くシーンがありました。ドラマの舞台になっているのは松江なので、宍道湖の名産である蜆を売っていたわけです。大坂の街中でも蜆の採れる場所がありました。明治時代まで北の新地のあたりを流れていた堂島川は別名を「蜆川」と申しまして、ことに「蜆橋」という橋の下は蜆のよく採れる場所でした。「蜆橋」の名前は上方落語『池田の猪買い』の「淀屋橋、大江橋、蜆橋と橋を三つ渡る」という台詞に名残をとどめています。

口上

いつもは一人で高座を勤める落語家さんが、黒紋付袴姿で横一列に並んでご挨拶をする一幕です。決して「大喜利」ではございません。襲名や追善などの口上がありますが、今回はこの会場…ロームシアター京都が開館して十周年のご挨拶を桂春若さんの司会で申し上げます。

◆くっしゃみ講釈 くっしゃみこうしゃく

最近は『くしゃみ講釈』と表記する例のほうが多いようですが、『くっしゃみ講釈』と書くほうが飛沫の飛ぶ勢いが強いように思えます。大阪弁には「日曜(にっちょ)」とか「好っきゃねん」というように景気付けに「っ」という促音を入れる例があります。「くしゃみ」を辞書で引きますと「吸い込んだ空気が鼻と口から激しく放出される生理現象」と書いてありました。古くは「くさめ」とも申しましたが、いずれにしても発する音をそのまま名称にしたことがわかります。

◆スタディベースボール すたでぃべーすぼーる

去年の野球界はアメリカ大リークでの日本人選手の活躍ぶりが大きな話題になりました。アメリカから渡来した「ベースボール」というスポーツを「野球」と翻訳したのは明治の俳人・正岡子規だと言われていますが、本当は一八九四年に第一高等学校(現・東大)野球部に在籍していた中馬庚という人が「野球」と訳したのだそうです。「ベースボール」を直訳すると「塁球」となるので、最初は「塁球」とする動きもあったようなのですが、結局はフィールド(野)でゲームをするところから「野球」となったと伝えられています。