撮影:中谷利明

細井美裕は、通話をする。友達や知人と会話する声が会場に響く。『世界交換手』は、日常的な営みから始めて、さまざまな連続性——日常と政治の、日常と劇場の、観客と演者の——を浮かび上がらせる作品だった。

観客前方の壁に、デスクトップ画面の一部がプロジェクターで投影される。細井は、公演の中で7人に電話をかけるのだが、その都度、通話中のアプリ画面と、通話相手が細井に送った1分ほどの動画をマウスで引っ張ってきて、観客の目に触れるようにする。細井が画面上でウィンドウを動かすと、プロジェクションされた映像も動き、それらの音声も位置に応じて別のスピーカーから聞こえてくる。デスクトップ上の位置関係が、物理的にモニターを動かしているかのように、プロジェクションとスピーカーに反映されるわけだ。

通話相手には、子供から、美術業界の友人、ネットで知り合った知人まで、いろいろな人たちがいる。とはいえ、いずれも細井が以前からコミュニケーションをとっている人々だ。聞こえてくる音声は、わたしたちが日常的に行なっている会話にかなり似ている。また、通話中の画面が映し出されていることによって、わたしたちは、会話を盗み聞きしている罪悪感ではなく、友達の通話を横で聞いているような親しみを感じる。

だが、細井が通話相手と交わす会話や、その動画には、どこか「政治的」な要素が見え隠れする。たとえば、通話相手のひとりは東日本大震災の影響で自宅を失ってしまったことを思わせる語りをしていたし、また別の相手は、韓国と北朝鮮の間にある非武装地帯DMZで開催された映画祭に参加している最中だった。さらには、自分のルーツがあるフィリピンをもっとよく知るために、タガログ語を学びたいと語る人もいた。

細井たちの会話に耳を傾けていると、なにも「政治的」な事柄は、討論番組のなかのものではないことに改めて意識が向かう。わたしたちの日常は、すでに政治的だ。というよりもむしろ、日常に関係する事柄だからこそ、それを政治の世界で(願わくば)改善していく意義があるわけだ。もちろん、デモや討論番組や選挙は、政治の現場である。しかし、わたしたちは、互いの日常生活のディテールに目をこらすだけで、わたしたちが置かれた複雑な状況と、その文脈とを手繰り寄せることができるはずだ¹。

改めて『世界交換手』を見つめていると、この作品が日常と政治のあいだの区別だけでなく、様々な境界をぼやかしていることに気が付く。たとえば、細井は、わたしたちが常日頃おこなっている通話という営みを劇場に持ち込み、劇場の内側と外側という境界を曖昧にしている。すると、わたしたちは、制度化された美術の場の外にも美的・感性的な営みの範囲を拓いていくことができる。さらに細井は、観客に背を向けている。これによって、演者と観者の区別が薄れていることも注目に値するだろう。たしかに細井のみに返答が許されているので、そこに演者としての特権性が残っているものの、通話相手の発言や動画に限っていえば、細井は観者と同じようにそれらを受容している。

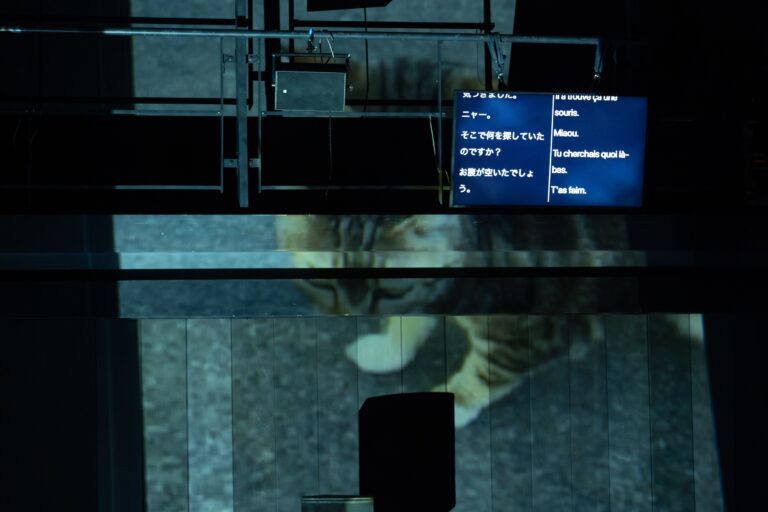

とはいえ、それでもなお、この作品には一つの障壁が残留していたことは書き留めておきたい。それは、言語の壁だ。作中で細井は、英語と日本語の両方を話す。それらの会話はAIによってリアルタイムで字幕化され、翻訳されている。日英のどちらか一方だけを話す観客がすべての内容を理解できるように努めていたのだと思う。しかし、字幕を表示しているモニターが小さく、目を凝らしても会話を追うことがむずかしい状況があった。その結果、日英の両方を聞き取れる観客以外をどこか置き去りにしているような印象を受けてしまった。

撮影:中谷利明

確かに、これは小さな技術的問題かもしれない。しかし、この問題は多言語話者と単言語話者との間にゆるやかな区切りを設ける。この亀裂に注意をはらうことは重要だ。というのも、言語的な素養の差異は、ときに政治的な対立へと繋がるからだ。わたしたちは、自分が理解できない言語での会話に疎外感を感じ、それが原因でそうした話者を警戒してしまうことがある。たとえば、2022年の研究では、単言語話者は移民との良質な交流を体験する機会が少なく、多言語話者にくらべて移民に非寛容だという結果が出ている²。もっとも、多言語を操れるようになるかどうかは、多くの場合で生まれ育った環境に依存しているから、多言語話者を前提にしたり、賛美したりするような姿勢もいびつだ。むしろ、単言語話者がいかにして多言語が飛び交う場での対話に参与できるのかを考えるべきだろう。多様な文化が共存するための相互理解を醸成しつつ、単一の文化や言語で生まれ育った人たちが疎外されないコミュニケーションを探求することは、わたしたち全員が共有する課題だ。

さて、この公演が、日常的な行為の中に美的・感性的な要素を見出しているという点に立ち返って、もう少しだけ掘り下げてみよう。アメリカの哲学者ジョン・デューイは、『経験としての芸術』(1934)の中で、美的な経験の領域を美術館にある作品に限定する態度を鋭く批判している。「美術館的なアートの理解に抗議している人たちの多くも、美術館的な理解を産んだ誤謬を共有している。なぜなら、大衆に普及している当の理解は、日常経験に関わる対象や場面とアートとの切り離し——それを、多くの理論家や批評家が誇らしげに主張したり説明したりしている——から生じているからである」³。ここでデューイは、美術館的なアートの理解とその批判が、どちらもアートと日常を分離するという誤謬を犯していることを指摘する。

それでは、デューイにとって、美的な経験とは何なのか。それは、生活のあらゆる場面に潜む、再調整のプロセスである。デューイは、わたしたちが常に周囲の環境と交わりながら生命を維持していることに注目する。「綺麗な空気や食物の渇望のような、あらゆる必要性は、周囲の環境との適切な調整が少なくとも一時的に欠けていることを示している。しかし、それは同時に、欠乏を改善し、少なくとも一時的な均衡を作り出すことによって調整を取り戻すための要求であり、環境への働きかけである」⁴。このように、わたしたちは、環境とのバランスが崩れたときに欲求を感じ、周囲に働きかける。そうした試みがうまくいくと、わたしたちは、環境とのバランスを取り戻す。しかもそのとき、わたしたちは環境との当初の結びつきを超えた新たな関係を獲得する場合がある。「生命が成長するのは、一時的な不和が、有機体のエネルギーとそれが生きる状況とのいっそう豊かなバランスへの移り変わりになるときだ」⁵。つまり、周囲の環境との不和を乗り越えて、以前よりも優れたバランスに帰着するときに、わたしたちは成長する。そして、こうした再調整のモーメントこそが「経験の中の美的・感性的なものの根源にまで達している」のである⁶。デューイは、不和→環境への働きかけ→新しい調和というリズムの中に、美的・感性的な体験を見出しているのだ。

こうした発想は実際に、アメリカでのパフォーマンス・アートの発展に強い影響を与えた。アメリカのパフォーマンス史を語る上で欠かせない、アラン・カプローというアーティストがいる。美術館の外へとアートの場を広げた彼は、自らが所有していた『経験としての芸術』の余白に、こう書き込んでいる。「経験から分離されていないアート……真正の経験とは何だろうか……環境は相互作用の過程だ」⁷。カプローは、デューイの思想に触発されながら、ギャラリーの庭でタイヤの山の上を観客が歩く《Yard》など、環境との不和と再調整——《Yard》ならば足場の不安定さとの再調整——をうながすような作品を発表している。

パフォーマンス・アートの歴史に登場するこうした思想を踏まえると、『世界交換手』で映写される動画と通話の相互関係がいっそう興味深いかたちで浮かび上がってくる。細井は、まず、通話相手の送った動画を再生する。しかし、動画から得られる情報だけではそれぞれの人が置かれた状況をはっきりと掴めず、わたしたちは疑問を抱えたまま座っているしかない。ここで、小さな不和が生まれる。しかし、そこに通話が重なり、その内容を聞くことで情報が増加していくと、状況が把握できるようになってくる。ここには、些細ではあるものの、再調整のモーメントが現れている。つまり、わからなさという不和が、情報収集という環境へのアクティヴな働きかけを通して解消されている。これは、デューイ流の美的・感性的な体験だ。こんなふうに、細井は、日常的な行為に極めて近いふるまいを通して再調整の過程を浮かび上がらせる。すると、それを見たわたしたちは劇場という場を超えて、日常の中に潜む小さな再調和の美的・感性的な経験に意識を向けることができるようになるかもしれない。こうして細井は、劇場と日常との区別をゆるやかに突き崩していく。

さまざまな土地にいる知人に細井が通話する姿が体現しているように、テクノロジーを通してわたしたちは遠い場所の人と容易に交流できるようになった。とくに、本公演のモチーフとなっている通話/電話は、複数の隔たれた場所での同時的な体験を可能にした。たとえば手紙では、それを送り届けるまでの時間のラグがある。それに対して、通話ではほとんど即時的に声が届く。すると通話は、物理的な場所の制約を超えた交流の場を出現させることになる。その場所では、互いの状況を完全に把握できるわけではない。しかし、テキストベースのメディアと異なり、(もちろん昨今ではノイズキャンセルが発達したものの)伝えようとしている内容に関わりのない背景の音も聞こえてくる。そこは開くのでも、閉じるのでもない、半開きの場所だ。「世界交換手」はその構造を反復するかのように、半開きの状態のまま終演を迎える。クレジットが流れ、照明がつき、観客の拍手が止むと、細井はふたたび画面の向こうにいる通話相手に語りかける。「あ、みんな残ってるの? 終わったよ」。「じゃあ、暗くなる前に帰ってください」。どこか公演がまだ続いているような心持ちで、作品の内と外が曖昧なまま、わたしたちは日常へと溶け込んでいった。