——交換手。もっとも興味深いのは、他ならぬこの訳語だ。本来は「操作者」と訳すべきところに当てられた——交換——手——なる語彙は、“operator”の業務に、より具体的な——手作業の——イメージを連絡させる。「テレフォンオペレーター」という語を前にするたび、そのギャップに気がつく。それだけではない。「交換」という熟語もまた「つなぎかえ」のイメージを新たに含み、この手に折り返している。もはやそれは、何かが他の何かに置き換わること、それらの所在を入れ替える営みを指すだけの、「取引」の類義語ではない。交換手たちの手にはコードが握られ——その先端のプラグが——忙しなくジャックイン/アウトされている。点が再配置されるだけのイメージに、それらをリレーする関係線のイメージが流入する。入れ替えることと連絡することとが混濁する。違う。入れ替わることも連絡することも、いまや混濁だ。「交換手」はそう名前を与えられた時点で業務を始めている。電話(tele-phone)から遠く離れてもなお。

——「世界交換手」。どのように訳するべきだろう。素直に訳すのなら“World operator”だけれど、これでは世界操作者になってしまう。そんな大それたことは起こっていないのに。舞台上の演者と遠隔地にいる友人たちとが取り交わす、ギクシャクしつつも「雑談らしい雑談」に努める通話。観客席に向かい合う壁に投影された、通話の内容と断片的な関係性をつくる「イメージ映像」のような動画と、それらとの連携が不確かで、通話に重なる音声。動画のサイズが縮められ、置き直され、複数並べられたことで、この壁が「デスクトップ」であったことが示される。とりとめのない通話内容の音声と、いかにもそれ自体が「釣り」であり、ここに「タネ」があると仄めかすかのような動画ファイルと録音。1時間超の公演のなかで見聞きしたものは、それだけだ。

壁面にプロジェクターで投影された複数の動画ウィンドウ。 (撮影:中谷利明)

演者の背中越しに再生される動画。(撮影:中谷利明)

ストレスフルな時間だった。公演のタイトルや趣意文に示された「交換手」がどこにも見当たらなかったからだ。「交換手」とは、発呼者と受呼者とを媒介し、両者の連絡を成立させていた中継者である。しかし細井美裕はその末端の、しかも快適な発呼者であるばかりだ。かけ間違いも不通もおこらず、ほぼノータイムで、意図したままに通信相手との連絡をかなえた回線は、どんな遠隔地でもほぼ安定した通信をかなえていた。細井自身はもちろんそうではないし、彼女と通話相手とのあいだにも「交換手」はいない。アウトソーシングされた自動交換をおこなう技術も積極的には開示されない。もちろん、「相互理解の不可能性」と概要文に書かれていたように、ここでの「交換手」とはあくまでも、コミュニケーションにまつわる他者への到達——連絡——不可能性といった、つまり抽象的な意味での「不確かな呼び出し」を表すモチーフなのだろう。だが本公演は、むしろその側面をこそ慎重に排し、快適な「呼び出し」を確保することで成り立っている。

舞台上の演者が、遠隔地の人間へコールし、会話をおこない、閉じ、別の人間へとまたコールする。2時間もない公演時間のなかでそれを複数回繰り返す。以上が実際に行われたものだと信じるなら、本公演が課したプログラムはそもそもかなりのハードスケジュールを抱えている。たとえ信頼できる通信手段が担保されていたとしても、肝心の通話相手はどうか。ことさら繊細に問うまでもなく、「相互理解の不可能性」はこの切迫したプログラムにはじめから心配されている。端的に時間が足りないからだ。けれども、コールに応じたのは、もとより彼女と近しいことが察される各国の表現者たちだった。数十分、あるいは数分の予定された時間枠のなかで、リラックスをアピールし、離席せず会話をおこない、きわめて具体的な「業界トーク」を挟みながらも越えてはいけない線を共有したまま、赤裸々に私信を交わすかのように話し、ほどよいところで切り上げる。プログラムの達成をかなえたのは、阿吽の呼吸で通話相手たちと連携する、「相互理解」なくしては不可能なパフォーマンス、洗練されたコールオペレーションだった。

撮影者と通話する細井(写真中央)。(撮影:中谷利明)

——本公演に表れていたのは、既存の技術や人間関係——サービス——を利用することで、信用が担保された「呼び出し」を滞りなくおこない、多様なひとびとと一様の会話をおこなう、いちカスタマーの姿である。ならば、ひるがえって興味を引かれるのは、本公演がアピールする「交換」——ひいてはそこに見出される「不可能性」——が、以上のような、あけすけな快適さを、それでも後景におこうと努めたことだ。どのように?そしてなぜ?

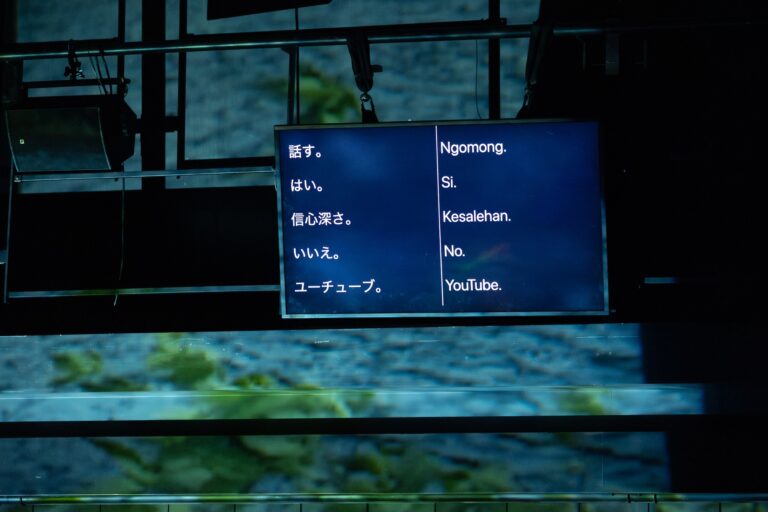

——“change”。タイトルに含まれた「交換」の英訳はそれが相応しいと感じた。というより、それがメインタイトルなのだと思うことにした。客席の前には長机が横並びにおかれ、そのうえにミキサーやラップトップなどの機材がところ狭しと配置されていた。間隔をあけておかれた三つの椅子が、機材が行うこと、そこに座る者の業務を示している。操作されている画面に——zoomだろうか——ビデオミーティングツールの操作画面が覗く。だが壁面に投影された映像にそのインターフェースは現れない。音声の多重化、映像の多元化は、DJあるいはVJよろしく行われた、二次的な操作だ。投影された壁の上部脇に、おそらく場内に響き渡る音声情報をリアルタイムで書き起こし、かつ英訳する自動的な字幕翻訳が流れている。客席から不自然なタイミングでくすくすと漏れる笑い声は、ナンセンスな誤訳に向けられたものだったと気づく。つまり、ここで行われていることの実態は、「変換(change)」というカスタムだ。

壁面上部に設置されたディスプレイには、リアルタイムで書き起こされた音声情報のテキストとその英訳が表示される。(撮影:中谷利明)

「声をあげる」あるいは「声なき声を聞く」といった比喩的表現がそうであるように、「声」は個人の内言—政治的主張を隠喩的に——連絡し——指し示す語だ。つまり「声」は、私たちが生きる近代的な社会—政治システムが前提とする、主体や意味の同一性を保証する基礎的な比喩だ。哲学者ジャック・デリダによる「音声中心主義批判」とは、このように同一性を保証する透明な連絡路とされた「声」を疑い、そこに潜在する伝達の屈折、不透明性を「字(エクリチュール)」として見出すものであった。つまり「声」は誤聴や誤読といった変形の可能性を常に含んだ、いわば不可視の記号の写しであって、それそのものが不信におかれた交換手である。

しかし、この公演において音声認識—機械翻訳技術が生成する誤訳に塗れた字幕は、二者のあいだで取引される誤解を可視化したものではない。それはあくまで、両者の会話を傍聴する観客たちに向けられた、ノイズの増幅装置であるからだ。倒錯している。この変換は抹消された「字」の屈折性を回復し、暴露しているのではなく、その逆だ。快適に担保された「声」の一様性にスクランブルをかけ、析出された「多様性」によってそれを遮蔽する暗号変換だ。舞台上に仰々しく設えたオペレーションデスク、マルチチャンネル化された視聴覚情報が、バックヤードですでに確保された快適さを隠蔽するのと同様に。通話と並走し、その内容を再解釈した音響—映像のミキシングと、機械翻訳とが、観客と約束した「誤解」をせっせと捻出している。切り詰められた時間のなかで、手際の良いコールオペレーションと同時進行したインスタントな変換処理が、他者への到達不可能性を間に合わせる。デスク一帯が、まるで暗号通貨のマイニング工場であるかのように映った。

——ポストモダン哲学が好んで論じた「翻訳不可能性」は、ここでは誤訳が創出する利潤とされ、多重変換によってマイニングされている——とするならば、一連の手続きはマッチポンプではなく、フィードバックループと呼ぶべきだろう。本公演が表す「交換手」とは——「声の両替商」という含意をも込めた——“Voice changer”に他ならない。

——受話器を耳にあてた女性が元恋人への思いを語る一人芝居、ジャン・コクトーの『人間の声』は、電話というメディアの両義性を表した。電話は、たんに遠隔通信によって対面のコミュニケーションを再現する技術ではない。「声」のみを取り交わすこのメディアは、装置の存在だけではなく、通信相手とのあいだにおかれた心理的な距離をも透明化し、互いの内言を直接に取り交わすかのような錯覚を与える。言い換えれば、電話というメディアの真なる機能は、「声」そのものが秘める「透明化の強制」という特性の解放にある。対面より遠いコミュニケーションは、身体から切り離された声によって、より近しいものにとって代わる。『人間の声』が描くのは、そのような「声」の特性に翻弄され、疲弊する発呼者の姿だ。

増幅された親近感は、より直情的な発話を彼女に要請し、未練の告白を促す。だが、その通信はときにつなぎ間違いや不通をきたし、純化していたはずの親密圏の内に、不透明な媒介者の存在を際立たせる。最たるものは電話交換手だ。だがそれはたんに「通信の不確かさ」を象徴するだけではない。交換手は装置によって中継されたあらゆる通話を盗み聞くことができる。黙してこの芝居を見守る観客たちのように。当時の電話は、それが第三者に会話の内容を傍聴されている可能性が念頭におかれ、利用されていた。透明化を求める「声」に立ちはだかるのは、公開性への不安である。

ならば「告白」——秘密の開示——は、二者のあいだにおかれた物理的距離や傍聴者の存在を忘却してしまった迂闊さの結果ではない。それ自体が媒介物の存在を積極的に忘却する——させる——ための手段である。通話する二人が、二人きりの親密圏に没入し、傍聴者がいないかのように振る舞うために。まるで舞台上で独演する役者が観客を不可視なものと扱うように。公開性への不安はかえって秘匿的なものへのアクセスを希求する。そこでは第三者の窃視的な欲望に応じることと、二者の閉鎖的な親密圏を信じることとが、矛盾でなくなってしまう。不安への対処が不安を増幅し、フィードバックループをつくってしまう。したがって秘密の開示——と要求——はエスカレートし、彼女は決死の「告白」へと導かれることとなる。彼女の首には電話のコードが巻かれた。『人間の声』が表しているのは、「声」というメディアがもたらす「告白」という症状だ。

——もし、と最後に尋ねてみよう。もし『世界交換手』の退屈さが、悲劇的な「告白」の回避によって実現したものであるのなら。

今一度繰り返せば、すでに確保されたサービスによってスムーズな通信をかなえる本公演には、二者の通信を中継する文字通りの「電話交換手」は存在しない。そこには、自らわざわざ施した撹乱的な変換操作をもって、通信の透明性を事後的に塗りつぶす“Voice changer”がいるばかりだ。たとえ、その通話の内容がすべて録音・再編集されたもの、あるいは入念なリハーサルのうえで再演されたものであったとしても、手続きの構造は変わらない。しかし、その倒錯した手順は——意図せずとも——「声」が要請する「透明化の強制」を減衰させている。会話は劇的な内容へ至ることなく打ち切られ、場内に展開された映像や録音は会話の内容と空間とを分離し続ける。本公演は、あらゆるレベルで交換手の存在をキャンセルしている。「告白」の取引がインフレすることなく、とりとめもない一様な会話である——よう努めている——のは、観客という交換手——傍聴者——の存在が発話の内容に交流していないからだ。ならば本公演に表れているのは、他者の根源的な不透明性ではなく、正確には、透明性への執拗な否認だ。あたりさわりのない距離のまま、「声」を交換し続けるための。

交換手は存在しない。忙しく抜き挿しされたり、自らの首を締めたりするコードのなくなった、ワイヤレスな通信がここにかなっているのだから。