撮影:肖藝凡

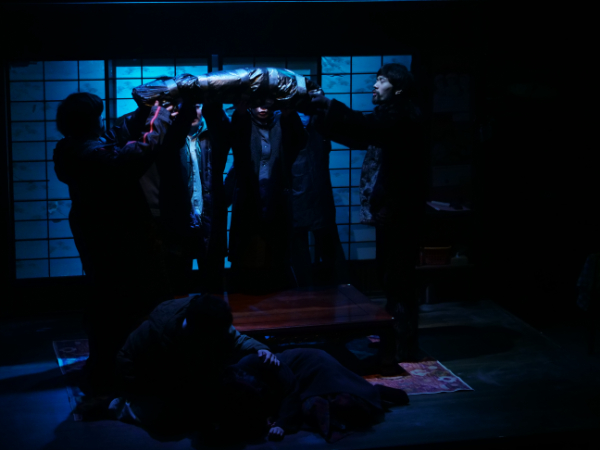

舞台は山間の集落・父無里(ふなさと)に位置する民宿シャングリ=ラ。かつては巨大猿「ぬる」を目当てに村を訪れる観光客を相手に賑わった民宿も最近は閑古鳥が鳴いているようだ。そんな現在のシャングリ=ラに住むのはサチ(黒木陽子)と長男のカイト(森岡拓磨)、サチの弟・ジョージ(三澤健太郎)とその妻・サクラ(のたにかな子)、そして飼い犬のチャーリー(永淵大河)。サチの夫で婿養子ながらカリスマ的な権力でもって民宿と猿渡(さど)家を引っ張ってきたゲンが亡くなり、その葬式のために次男ケント(荷車ケンシロウ)とその婚約者・ミチ(むらたちあき)が帰ってきた夜に事件は起こる。猿渡家と対立していた猟友会のリーダー・マンフク(西田悠哉)が除雪機に巻き込まれて死んでいるのが発見されたのだ。猿渡家の誰かがマンフクを殺したのか? 折りしも記録的な大雪に襲われた父無里は陸の孤島と化し、居合わせたサクラの姪・キナコ(中尾多福)、村の警官・コタロウ(小山栄華)、宿泊客の寅丸(横山清正)も閉じ込められてしまう。そして一週間、食糧も尽き限界を迎えた人々は一つの決断を下す。食べてしまおう。そうすれば証拠隠滅にもなって一石二鳥——。

極限状況に置かれた人間たちのふるまいと演劇という枠組みを通して浮かび上がってくるのは、家族をはじめとする共同体というものの虚構性や恣意性だ。「内」と「外」の境界は何によって引かれるのか。血か。地理的条件か。見た目か。言葉か。信仰か。規範か。共有した時間の多寡か。究極の選択としての人肉食もまた、極限状況が引き起こした線引きの一つの帰結と言えるだろう。

西田の作劇の巧みさはその結末に至るまでに無数の線引きを重ねていくその手つきにある。久々に帰ってきたケントは、他人ながら猿渡家に入り浸り家のことに口を出そうとするコタロウに「お前、ヨソの人やろ」と不快感を示す。一方、それを見たサクラは「なんや、久々に帰ってきて偉そうに」と言うのだが、そのサクラももともとは猿渡家の人間ではない。あるいはジョージのミチへの態度。ミチがケントの婚約者だということが明らかになるや否やサクラの家事の手伝いをさせようとするジョージのふるまいには、ミチを家族という共同体へ組み込もうとするとともに、男女のあいだに一線を引き、ミチを「女の領域」に押し込めようとするベクトルが働いている。ヒトだけではない。食べられる生き物と食べられない生き物。害獣とそうでない動物。そしてヒトとそれ以外。線引きはどこにでも存在している。

撮影:宇治田峻

最も唸らされたのがチャーリーの存在だ。ペットは家族か否か。それがヒトの言葉を話す(見た目もヒト同然の)犬であればどうか。猿渡家の人々は犬であるチャーリーを家族として扱っている。だが、思わぬかたちで猿渡家の人々と食卓を囲むことになった寅丸は、家族の一員として同じ食卓についたチャーリーが突如として犬食いをはじめるのを見て驚愕するのだった。ヒト(だと思っていたチャーリー)が犬のようにふるまいはじめたのだから当然だろう。その驚きは同時に、ヒトを犬のように扱って憚らない猿渡家の人々に対する驚きでもあったはずだ。このとき、ヒトが犬を演じるという一見したところバカバカしい演劇的企みによって、犬を家族として扱う猿渡家の人々のふるまいはヒトを犬のように扱うそれとイコールで結ばれてしまうことになる。だが、作品の冒頭でチャーリー自身による犬宣言を聞いている観客の私は、寅丸と驚きを共有することができない。せいぜい「ああ、食べ方は犬なのね(笑)」と思う程度だ。あらかじめ引かれた線は自明のものとして強力に機能し、行為の差別性を透明化するだろう。マンフク殺しの罪と責任をその身に引き受け猟友会とのケジメをつけに向かうチャーリーの最後の言葉は、親愛の情の吐露のようにも痛烈な皮肉のようにも響く。「次会う時は、人間として会いましょうね」。

さて、このようにして、互いを互いの共同体へと囲い込み、あるいは排除するために引かれていく無数の線は、最終的に猿渡家という共同体を解体しバラバラにしてしまう。そういえば、冒頭のナレーション(?)の時点ですでにキナコは「この人ら全員……他人なんよね。他人っていうか、血の繋がりがないみたいで」と言っていたのだった。物語の設定に従えば、これはカイトがゲンの連子であり、サチの実子ではないという事実を予告するものだ。しかしそれが明らかになるのは物語も後半に至ってからであり、そうなると、物語が幕を開け家族らしき人々が登場するや否や放たれるキナコのこの言葉はむしろ、舞台上の人々が赤の他人同士であるにも関わらず家族ごっこに興じているのではないかという不気味な想像を呼び込むことになる。その想像を裏づけるかのように、一夜の宿を求めて訪れた観光客・寅丸は「家族みたいに、振る舞ってほしい」と要求されるのだった。なんせ舞台は「お客さんとかも関係なく、一つの食卓囲んで、みんなが家族になれる」ことを掲げた民宿シャングリ=ラである。そうして迷い込んできた観光客を取り込むことでこの家族は人数を増やしてきたのでは……?

そしてもちろん、舞台の上に立つ人々に血の繋がりなどはないのである(おそらくは)。そこにいる人々が「家族」でいられるのは、演劇のお約束と観客の想像力が機能しているからに過ぎない。翻って現実の家族はどうか。考えてみれば現実の家族であっても、それが家族と見なされているのはそのような「約束」があるからで、その根拠は思うほどたしかなものではない。それでも血の繋がりだけはたしかなようにも思えるが、それだって究極的には自ら出産するかDNA鑑定でもしないかぎりはっきりしたことはわからないものだとも言える。現に、長男・カイトがゲンの連子であることは、ゲンの遺言をめぐるやりとりのなかで初めて当人たちの知るところとなったのだった。しかも、物語の結末で唐突に明かされることには、猿渡家の人々は実は人と猿の間に生まれた巨大猿「ぬる」の末裔だったのだという。家族という枠組みを証立てるように思われる血統もまた、この物語においてはヒトと猿の境界を曖昧にしてしまうものでしかない。

では、家族や共同体など幻想に過ぎないということなのだろうか。ここでシャングリ=ラの館内案内の言葉を思い出しておくべきだろう。「同じ食卓を囲んだ”忘れられない時間”こそが、私たちを”本当の家族”にする」——。この物語における「同じ食卓を囲んだ”忘れられない時間”」とは何かを考えれば笑えないキャッチコピーだ。だが、この現代社会のそこかしこで起きている事態を言い当てているという意味において、残念ながらそれはたしかに紛れもなく一つの真理なのだ。