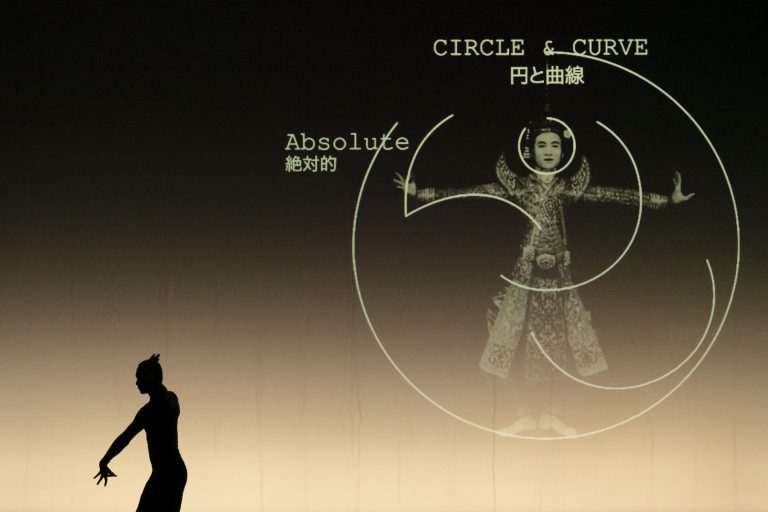

2022年3月26日(土)と27日(日)に、ロームシアター京都サウスホールで上演されたピチェ・クランチェン・ダンスカンパニーの作品『No.60』。本作の共同製作に加わっているTPAM – 国際舞台芸術ミーティングin横浜(現YPAM – 横浜国際舞台芸術ミーティング)ディレクターの丸岡ひろみさんに、『No.60』製作の経緯、そしてアジアにおける国際共同製作の成果と意義について論じていただいた。

Photo by Yuki Moriya

『No. 60』はエスプラネード – シアターズ・オン・ザ・ベイ(シンガポール)がピチェ・クランチェンに委嘱し、台北舞台芸術センター、TPAM – 国際舞台芸術ミーティング in 横浜との国際共同製作[*1]として創作され、エスプラネード[*2]での2019年10月のワーク・イン・プログレス上演を経て、KAAT神奈川芸術劇場で2020年2月に世界初演を迎えました。この世界初演について、TPAM2020の報告書(PDF)では次のように述べています。

[ピチェ・クランチェンは]タイ古典舞踊の59の型(テーパノン)のフォルムやエネルギーを神話的ナラティブから切り離し、精査し、その先にまだ見ぬ「60番」を追求するという構想をめぐってさまざまな形態の実験を長年に渡り継続していたが、それを見守り支援し続けていたタン・フクエンをドラマトゥルクに迎えての『No. 60』は、そのプロセスの最終段階と言ってもよい結実となり、「伝統/現代」というパラダイムを総括する、東南アジアのコンテンポラリー・ダンスの到達点の一つとして記憶されると思われる。

この公演後には、ロームシアター京都の他にカナダ、フランス、ドイツ、ノルウェー、マカオなどの劇場やフェスティバルからもオファーがあったそうですが、コロナ禍によりキャンセルや延期となり、再演できた劇場は2020年8月の水源劇場(共同製作者である台北舞台芸術センター主催、タン・フクエン芸術監督の台北芸術節にて)と2022年3月のロームシアター京都だけでした。

ロームシアター京都とピチェ・クランチェンは当初、2021年6月に公演を予定していたと聞いています。数回の順延を経て2022年3月に実現された公演を観たとき、よく知っていたはずの作品のラディカルさに驚かされました。それは作品ではなく環境が変わったということでしょう。2年以上も続いている全世界的な行動制限によって人がいかに多くのものを失ったかということを思いました。この原稿を書いている2022年5月現在、文化芸術における国際的な取り組みとその価値が何か遠くに追いやられてしまっていると感じています。そのような中で、「東南アジアのコンテンポラリー・ダンスの到達点の一つ」と形容したくなるような作品が生まれるにあたり国際共同製作という仕組みがどのように貢献/影響したかということについて、振り返りつつ記録してみたいと思います。

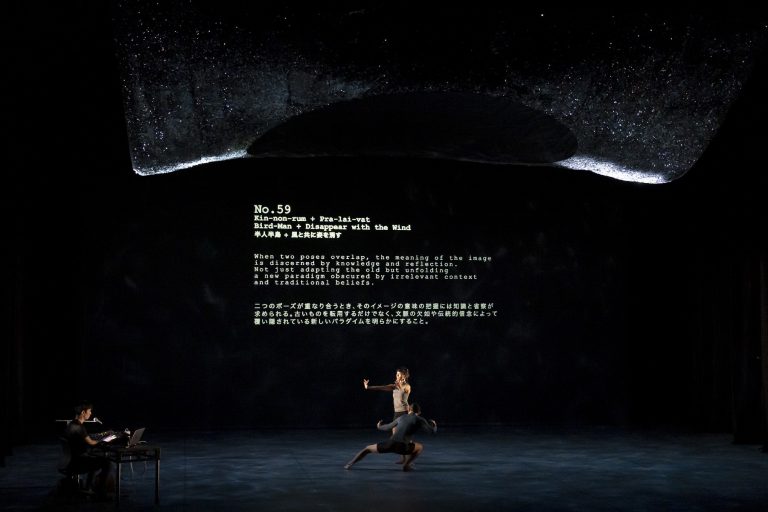

Photo by Yuki Moriya

2014年、TPAMの主催団体の一つだった国際交流基金内にアジアセンターが設立されました。そのミッションの一つ「芸術・文化の双方向交流」の文脈と資金を得て、TPAMは2015年からアジア、特に東南アジアに重点を置いたプログラムを展開しました。これは、ヨーロッパ型とは異なる国際共同製作のあり方を模索するという、アジアの舞台芸術関係者が長年抱えていたタスクに具体的に取り組む機会にもなりました。

国際共同製作は、劇場やフェスティバルが予算や人材などの限られたリソースを共有し最大限に活用するための仕組みとして、ヨーロッパを中心に実践されてきましたが、アジア地域ではあまり実現していませんでした。劇場やフェスティバルにおける作品の同質化をはじめ、国際共同製作の功罪については様々な意見がありますが、アジアにおいてそれは、各地の製作者が国・地域間の経済格差や社会的慣習を超え、例えばタイやインドネシアなど同時代の舞台芸術に対する公的な支援がほとんど存在しない国や地域で活動する作家に協同でコミットし、新たな発見や可能性を見出す機会になり得ると考えることにしたのです。

これまでのTPAMの主催公演を概観すると、ピチェ・クランチェンは山下残に次ぐ最多出演アーティストになります。その山下残とのコラボレーション『About Khon』を2011年に、そして2015年には『Black & White』と『ピチェ・クランチェンと私』の二作品を紹介しました。この『ピチェ・クランチェンと私』は、当時バンコク・フリンジ・フェスティバルに関わっていたタン・フクエンの委嘱により、ジェローム・ベルの作品として2004年にフランスとタイとで国際共同製作されています。タイ=アジア人の伝統舞踊家であるピチェとフランス=ヨーロッパ人のコンセプチュアルなダンス・アーティストであるジェロームという「差異」について、相手の文脈に関する全くの無知を装った二人が舞台上で英語で対話し、相互理解のための遊戯的レクチャー・パフォーマンスを展開するという形式のこの作品は、当時非常に高く評価されました。「・・・と私」というタイトルにヨーロッパ中心主義的な視点が表れているなどの批判もありましたが、ピチェがヨーロッパにとっての単なるエキセントリックな「他者」を演じているのではなく、自身の論理と文脈を持った存在としてそこにいることは明らかでした。また、フクエンが言うようにこの作品が「フェスティバルというものが普通持っている劇場、費用といった特権を一切持っていないような」「最悪の環境で」創作されたということ、つまりヨーロッパ的な国際共同製作のモデルを相対化したということも重要だったと思います。これについては、2008年にTPAMの併設事業として実施したIETMアジア・サテライト・ミーティングの中で、鼎談「ヨーロッパとアジアの同時代性を問い直す – 身振り・ネットワーク・エコノミー」(採録集PDF P69.-76.)としてかなり詳しく解説されていますので参照いただければと思います。

この後ピチェはより国際的に活躍していきます。古典舞踊を解体して再解釈し、対立が複雑化、激化するタイの政治的背景も感じさせながら自身の表現を確立していく過程で、経済的な意味合いだけではなく政治的、文化的にもより「自由」に表現し得る国際共同製作という枠組みをうまく使っていったのではないかと思います。伝統の解体は制度の破壊と同義ではありませんが、社会や体制がその肯定的意義を常に理解するわけではないこともまた不思議ではありません。ピチェの国際共同製作の展開においては、各地の共同製作者の役割や負担に不均衡があっても成立する進め方、例えばこの場合、タイの公的資金を必ずしも必要としない進め方を確立できたことも重要だったと思います。

ピチェはリサーチ期間を含め一つの作品に数年の時間を費やすそうです。カンパニーの作品としては『Nijinsky Siam』『Black & White』『Tam Kai』『Dancing with Death』などを発表し、特権的な個人ではなく集団としての表現を確立しようとしていきますが、このうち『Tam Kai』を除く三作もエスプラネード が委嘱した国際共同製作でした。2011年に発表されその後各地を巡演した『Black & White』では、ダンスの様式や動きは古典舞踊のそれでありながらも神話的キャラクターの表象からは切り離され、2013年から2015年ごろまで集中的に取り組んでいた『Tam Kai』では、振付の再現から動きの自律的な生成へと移行しました。2016年、TPAMが初めて国際共同製作に取り組んだ作品でもある『Dancing with Death』では、タイ東北部の祝祭「ピーターコーン」からインスピレーションを得て、ダンスを通した「自由」の探求を生と死が循環する世界観と接続するための大型のインスタレーションが舞台の中心的な要素となりました。この国際共同製作にはオーストラリアの二つのフェスティバルも参画し、その規模に見合った予算が確保され、国際ツアーに耐え得るインスタレーション製作に必要な技術的サポートは、初演の会場であるKAAT神奈川芸術劇場から提供されることになりました。

上記写真2点ともに『Dancing with Death』Photo by Hideto Maezawa

写真提供:YPAM – 横浜国際舞台芸術ミーティング事務局

『Dancing with Death』以後、他のプロジェクトと並走しつつ、ピチェとカンパニーは数年をかけて「No. 60」というコンセプトに取り組みました。TPAM2017では、フクエンのキュレーションによるマイクロ・フェスティバル「サムート・タイ:未完の歴史たち」において『Open Studio: No. 60』を発表。59のテーパノンを克明に検証した図を展示し解説しつつ、観客の反応を確かめていました。そして横浜での世界初演の4ヶ月前、2019年10月に、シンガポールでのワーク・イン・プログレス上演という形で、『No. 60』が初めて作品としての姿を現わしました。

Photo by Yuki Moriya

私自身はそこにいませんでしたが、TPAMから参加したスタッフからは、終演後に世界各地から集まっていたダンス関係者からいくつかの重要な意見が出されたと聞いています。『No. 60』では59のテーパノンの図像化と解析が大きな比重を占めますが、この時点で完成していたのはそのうち半分くらいだったということもあり、作品終盤での「60番」の到来らしきイメージまで作品をどう導くかについては、暫定的な措置がとられていたようです。具体的には、それは完成作品とは大きく異なり、ピチェの身体をサンプリングした映像によって表現されていたといいます。これが男性優位主義的に見えたという意見の妥当性について、その上演を観ていない私は検証することができませんが、国外の目に「そう見えてしまう」ということがあれば何であれ解決しなければならないというのも国際共同製作の性質の一つだとは思います。最終的に映像を排し、自分自身ではなくデュオ相手のコーンカーン・ルンサワーンにその到来を体現(?)させるに至るまでには、ピチェ自身の逡巡や決断はもちろん、フクエンをはじめとする共同製作者やコラボレーターとの様々なレベルでのネゴシエーションがあったはずですが、『No. 60』は、それが恣意的な介入でも操作でもなく、アジアに新しい自由なダンスを作り出すという目標を共有した人々のコミットメントの総体として機能した貴重な実例だと思います。

実際、TPAM2020での初演を観た多くの関係者が、「ピチェがとうとうやってのけた」というような感想を興奮気味に語っていました。そして、その成果を国際的に紹介する機会が奪われたと我々が悲しんでいる間に、ピチェはロックダウンの状況を活用して、「No. 60」のコンセプトを元に書籍とVR作品を作っています。そのように先へ、先へと行こうとするアーティストを支援する手法としての国際共同製作、そしてその成果を紹介してくれるロームシアター京都のような劇場の重要性を再度強調して筆を置かせていただきます。

Photo by Yuki Moriya